冬天グルメフェス

√EDEN。寒空の下、とある公園で賑やかなグルメフェスが開催されていた。

あちこちに立ち並ぶテントでは、そばやうどんなど日本人に馴染み深いメニューをはじめとして、各国の米料理や汁物、デザートが盛大に振る舞われている。どうやら寒さを吹き飛ばすような温かい料理、というのがテーマであるようだ。

厚手のコートやマフラーを着込んだ参加者たちが、それらを次々に受け取っては身体を温め、笑顔を交わしている。吐息や湯気が冬の澄んだ空へと昇っていくが、そんな事も気にならないくらいに寒さを忘れて、人々は温かな一時を楽しんでいた。

――だが、平穏は僅かな世界の重なり合いによって脆くも崩れ去る。

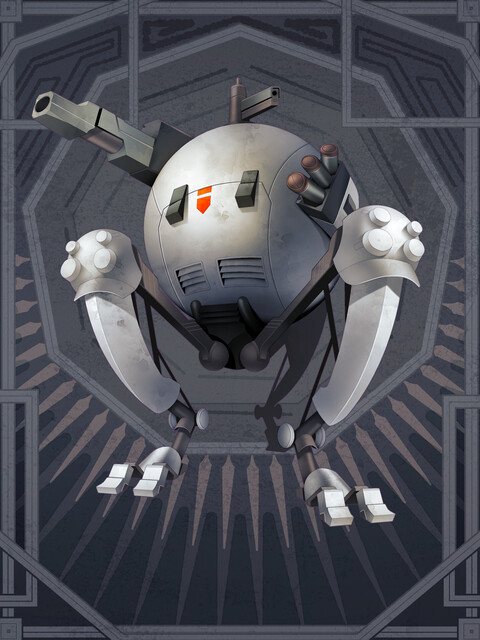

最初に聞こえたのは地響きのような音。その源を探すように目を向けると、何処からともなく現れたのは球体に三本の足を等間隔で生やしたような機械。

頭頂と側面の一方に銃砲。もう一方の側面にはミサイルらしきもの。

何かの出し物にしては物騒すぎる――と、誰かがそう思った瞬間。

怪しげな機械は一挙に数を増して、無機質な敵意をそこら中へと振りまいた。銃声と爆発、閃光に白煙。賑やかな祭りの舞台は一瞬で悲鳴と混乱に包まれ、人々はあちこちへと逃げ惑う。

それを阻むかのようにやってきた第二の刺客は、頭上にUFOじみた円盤を浮かべる女性型の機械兵士。他でもないその円盤から伸びる巨大な金属腕で人々を捕らえると、白煙の向こうへと消えていく。

混乱の最中に怪我をした老人も、無謀にも抵抗する若者たちのグループも、泣きじゃくる幼い子供とその両親も、分け隔てなく攫っていくのだ。

「――全ては強さを得るため。故に、その命も謹んで使わせていただく」

惨劇を遠目に見守っていた人影がささやく。

その丁寧な物言いは、しかし紛れもなく|世界《√EDEN》への侵略宣言であった。

「……これが、間もなく起こる、戦闘機械群ウォーゾーンによる事件です」

星詠みの神谷・月那(人間(√EDEN)の霊能力者・h01859)は語り、簡単な地図と共に言葉を継ぐ。

「……敵の襲来そのものを防ぐことは、もう出来ません。ですが、|√能力者《皆さん》であれば、被害を最小限に留められるはずです」

月那曰く、来襲する敵が最優先とするのは、√EDENの潤沢なインビジブルの確保。

資源として人間を狙うのは“どうせなら”とか“ついでに”というくらいのもので、インビジブルの回収を妨害しようと√能力者たちがやってきたなら、敵はその排除を第一にするだろう。

「……皆さんが敵に立ち向かうという姿を見せるだけで、力を持たない人々が救われる可能性も大きく高まるのです。……お力を、貸していただけますでしょうか」

月那の魅力的な緑瞳が、√能力者たちを射抜く。

さあ、戦場へと急げ。そして人々の命を守り、敵の目論見を打ち砕くのだ――!

第1章 集団戦 『バトラクス』

無機質な侵略が迫る。

グルメフェスが行われている公園に姿を現した戦闘機械群の尖兵『バトラクス』は、その凶砲を無辜の人々へと向ける寸前だ。

駆け付けた(或いは居合わせた)√能力者たちよ。

機先を制し、敵の出鼻を挫いてやれ――!

√妖怪百鬼夜行は|燻黒峠《いぶくろとうげ》を日毎攻め立てる黒猫の運び屋。

九途川運送の九途川・のゑり(灼天輪・h00044)も、今ばかりは束の間の休息だ。

「――ぷはぁ~!」

おでんの屋台じみた出店にふらりと現れて、まずは身体を温めるべく熱燗で一杯。

「美味そうに飲むねぇ、お姉さん」

「そりゃア、昼日中から飲む酒が美味しくないわけないでしょう!」

わはは、と飲んだくれの笑い声が冬晴れの公園に響く。

そこにいるのが猫耳尻尾付きの黒猫獣人であることなどは当然、気にもならない。

「……っかぁ~! 冷えた身体に染み渡りますよ、ほんと。それじゃ“あて”を……」

「あ~、悪いね、姉ちゃん。先に仕込んだ分は全部出ちゃったんだよ」

途端に椅子から転げ落ちるのゑり。ゲラゲラと笑う酔っ払いたち。

この愉快で平穏な光景はグルメフェス協賛の酒屋のおかげで成り立っている――なんて、つまみにもならない話は脇に置いて。

「そりゃあ困ったもんです。酔いの回った腹の虫がいつ鳴き出す事やら」

「なぁに。今日ばかりは酒の肴にゃ困らねぇよ、ほら」

早くも顔を赤くしている男がそこらをぐるりと指し示す。

成程、確かに。

「それじゃ、物見遊山に繰り出しますか」

ひょいと軽やかな動きで品定めに赴くのゑりを、酔っ払いたちが賑やかに送り出す。

すると、それに負けないような声が向こうから届いてきて。

――それでは皆さん、盛り上がっていきましょー!

グルメフェスの会場である公園の中ほど、突貫工事で作られたに違いない簡素なステージの上で、若いバンドマンたちが賑やかな音楽を奏で始める。

聞いたこともない曲に見たこともないアーティストだったが、それでも何となく身体を揺らしたくなるのは、骨身に沁みるような寒さを跳ね除ける料理に、まだ手を出していないからだろう。

(「さて、何があるかなー?」)

√ウォーゾーンに存在するという岬ヶ丘高校の2年生、鄙守・聖(鉄の心の学徒動員兵・h00854)は、暫し目を留めていた舞台に背を向けると、グルメフェスの本命である様々な料理を物色する。

歌や踊りも好む聖だが、まずはホッとする何かを頂いて身体を温めたいところだ。一部の肋骨と心臓、それに左肺を機械で補っている身とはいえ、肌には寒風を感じるし腹だって減る。

そもそも慢性的に食料不足の√ウォーゾーンでは、このような催しを開くなど至難であるはず。

「……ふふ」

クールな雰囲気の聖も、白い髪の下に自然と小さな笑みをこぼす。

たまにはこんな一時を味わうのも良い。たまには只々美味しいだけの料理を味わっても良い。

よし、何から攻略してやろうか。

意気込み、無数の目標から第一の標的を絞り込もうとする聖に――ふと、聞こえて来たものは。

「美味しすぎますわ~!!」

とても丁寧だが妙に間の抜けた声だった。

その発生源であるフーディア・エレクトラムリーグ(暴食汚職暴力お嬢・h01783)は、グルメフェスで振る舞われている料理を片っ端から己の内に収めていく。

「こんなにたくさんの美味しいものが集まっているだなんて! 真の楽園はこんなところにありましたわ~!」

「はいはいお嬢さん、食べるなら並んで並んで」

「並……びますわ~!」

空腹にかまけて秩序を乱せば食事が遠ざかる。

それを理解するくらいの理性を残していたフーディアは、“相撲部屋のちゃんこ長が作る絶品ちゃんこ鍋”の列に並びながら、すかさず予め確保しておいた熱々の焼きおにぎりと肉まんとピロシキとハッドグを頬張りつつ、よく味のしみたおでんの器にも手を伸ばす。

「はふ、はふ……ん~! どれもこれも美味しすぎますわ~!」

食欲に8、暴力に2と割り振った頭では食レポじみた感想など出てくるはずもない。

一歩進む間に二つを貪り、二歩進む間に五つを飲み込む。

暴食の化身と呼ぶに相応しいその食べっぷりが遠巻きに見守られているのは、朗らかな催しの雰囲気に加えて、あれもこれも食べたいという欲求に突き動かされるままのフーディアが、続けざま同じ列には並ばないでいたからだろう。

蛇が自らの尾を噛むように、ぐるぐると同じ店ばかりを回り続けていたなら、今頃フーディアはあちこちで出禁を喰らった末にフェス会場を追い出され、自らに食を許してくれる店を求め彷徨う怪物と化していたに違いない。

「……ありゃあ、|化《ば》け|物《もん》ですかね?」

異様な食いっぷりの女子を見かけたのゑりが、空きっ腹に酒が効いたのかと瞼を擦りながら呟く。

どうあがいても目を引く大食漢ぶりには、ようやく手にした具沢山のシチューを一口味わう聖も偶然、視線を向けて。

けれども当の本人、フーディアといえば相も変わらず爆食いの真っ只中。

三者三様。√能力者であるという以外に共通点を持たない彼女たちの縁は、ここでこれ以上交わることもない。

ないはずだったのだが。

「――うん?」

地響きのような音に、まず気付いたのは聖だった。

地震か? いや、違う。きょろきょろと違和感の源を探し求めるような視線は聖の間近から広がって、のゑりも何事かと顔を動かす。フーディアは――まだ気にせず食べている途中。

けれど、事態は否が応でも理解を強いる。どこからともなく現れた機械戦闘群『バトラクス』たちが|資源《人間》確保用の粘着弾を放つと、その一つが運悪く暴食お嬢が並ぶ店の主を捉えた。

「は? ……はぁ~!?」

もごもごとのたうつ店主。その傍らでひっくり返ってしまった大鍋。

ぽつぽつと上がり出す悲鳴。ふと目を向ければ場違いな機械兵器。

「何なんですの~!?」

「そうですよ何なんですかあなたたち!」

逆上する大食いと酔っ払いが叫び、互いに気付いて視線を交える。

「……簒奪者だね。それも、√ウォーゾーンの」

二者の合間に入って、聖が冷やかな目を機械兵に向けながら続けた。

「全く、こんなところまで来るなんて。ふざけてる」

「その通りですよふざけないでくださいよ! 私まだ何も固形物摂取してないんですよ! お腹ペコペコなんですよ!」

「わたくしも腹ペコですわ~!」

嘘だろ、という空気が漂ったのも束の間。

バトラクスたちは抗議の声など素知らぬ様子で公園内へと入り込み、幾つかのテントや数多の食材、調理器具をなぎ倒しながら進んでくる。

瞬間、√能力者たちの怒りは頂点に達した。

「そういうことされると困るんですのよマジで!!」

暴食を許してくれる飲食業の方々に被害が及ぶなど死活問題だ。

フーディアがバトラクスの一つに“白銀の蜘蛛糸”を伸ばし、それを片腕で手繰って飛ぶように敵へと肉薄する。もう片方の手は勿論、怒りを固く込めた握り拳。

「ぶん殴ってやりますわ~!!」

宣言から間もなく繰り出される裁きの鉄槌は一突きで金属装甲を破る。

だが、一発くらいでは気が済まない。目にも留まらぬ速さでもう一突き、鉄の皮をさらに剥ぎ取るかの如く二突き、続けて中身まで粉々にするくらいの勢いで三突き。確実に仕留めきるまで、その拳は止まらない。

「こんなに破っても食べるところがないなんてザリガニ様以下ですわ~!! そのくせ数ばっかり多くて……だから機械様方って苦手なんですのよね! 腹立ちますわね~!!」

「そういう奴らにはこうやって対抗するんですよォ!」

こちらも怒り心頭ののゑりは、どこかピザ配達を思わせる火車と数多の分身を引き連れ、叫ぶ。

「数には数だ! 鉄塊ヤローに目にもの見せてやれ! いくぞおらー!」

「うおー!!」

本体と統一された意識、思考、技能を持つ分身たちも怒髪天を衝く。

全力全開。まさに憤怒の炎と化したそれは、峠攻めで鍛えられたテクニックで機械兵たちの合間を縫って駆けながら、鰐の如き“焔顎”を繰り出し、バトラクスをそれが放った砲弾ごと消し炭に変えていく。

その最中に機動力を活かして、逃げ遅れた人を拾い上げるのも忘れない。

「人攫いなんてえのはもう古い古い。今時天狗の爺サマでもやりませんよンなもん!」

「天狗……?」

何のことやら、と救出された一般人が目を瞬かせるが。

「おおっと。心配いりませんよ。どうせすぐに忘れることです」

囁き、十分な距離を稼いでから荷を下ろしたのゑりは、また最前線へと戻っていく。

その途中、彼方に見えたのは機械兵の真正面に立つ白い髪。

「至福の時を邪魔したんだから。どうなるかはわかってるよね」

静かに静かに怒りを湛えて、聖は一対のパルスブレードを構える。

敵対的な姿勢にバトラクスもすぐさま機銃の牽制射撃をかけた。けれど銃声にも間近を抉る弾にも動じず、√ウォーゾーンの学徒兵は慢心とさえ呼べるような言葉を口にする。

「そんな玩具、一発だって当たらないさ。あたしは全てを読み切って、隙を突き、カウンターを喰らわせる」

これは“|ハッタリなんかじゃない《・・・・・・・・・・・》”。

一見して無謀な振る舞い。けれど、その根拠なき自信と宣言こそが聖を主人公たらしめ、全てを都合の良い物語に変える。

バトラクスの機銃は当たらない。動きを止めようと放つ粘着弾も何故か当たらない。

ならばと繰り出す突撃も当然、掠りさえしない。

「だから、言ったよね?」

体当たりを躱したすれ違いざま、二度の斬撃が機械兵を裂く。

「ハッタリなんかじゃないんだよ。分からないなら、分かるまでやってあげるよ」

冷やかな視線が新たなバトラクスを射抜く。

気圧されてか仕掛ける事すら躊躇うようなそれに、聖は自ら近づき、断罪と終焉を齎す。

「おらおらこっちも負けるなー! クソ酔っぱらいの八つ当たりパワーくらえー!」

「可食部増やしてから出直せですわよ~!」

聖の戦いぶりに負けじと火車が攻めかかり、鉄拳が落ちる。

食べ物の恨みとは斯くも恐ろしいものだ。

それを理解することさえ出来ないまま、戦闘機械群の尖兵は滅んでいく。

何と魅惑的な響きだろうか。

グルメフェス。その僅か五音には大きな大きな夢が詰まっている。

(「美味しいものも、甘いものも、たくさん、たくさん、あるんだよね……」)

ぽわぽわと膨らむ想像に、ステラ・ノート(星の音の魔法使い・h02321)の青い瞳は星のように煌めく。

甘いものなら何があるだろう。

温かい料理が中心というのだから、たとえば焼きたてのアップルパイやフォンダンショコラ。それとも和の心を大切に、もちもちのお団子が可愛いお汁粉とか。

或いはまだまだ見たこともない、聞いたこともないものだってあるのかも?

考えるだけで期待が膨らむ。冬の寒さも吹き飛ばすくらいに胸が弾む。

――だからこそ、無事に再開してもらわないと。

(「頑張る。うん」)

これは美味しいものを美味しく食べる前の準備運動だ。

星詠みの情報を頼りに現地へと辿り着いたステラは、そう意気込むと小走りのままで辺りを見回す。

その直後だった。

爆音が響き、彼方で煙がもうもうと立ち昇る。

連れて轟く怒号や悲鳴の中、続々と現れる冷酷な侵略者に立ち向かう者の姿が幾つか。

無謀な抵抗を試みる一般市民だろうか?

いや、それは現場に居合わせたであろう√能力者たちだ。

(「それなら――」)

ステラは俄かに足を止め、状況をより細かに把握する。

同じ異端の存在である者たちの位置、グルメフェスの参加者の様子や反応。

それから、最も近いところに現れた敵の存在。

(「皆を守らなきゃ……!」)

敵は√能力者の排除を第一にする、と星詠みは語っていた。

即ち、より多くの敵に姿を晒し、力を見せつけ、注意と敵意を惹き付ける事が、無辜の人々を守る道に繋がるはず。

ステラは躊躇いなく機械戦闘群『バトラクス』の前に立ち、それらを逃げる人々の真逆に誘うよう動く。

「お嬢ちゃん、そっちは危ないよ!!」

すれ違いざまに引き留める声を掛けたのは、子供を抱えて逃れようとする夫婦。

混乱の最中でもそのように振る舞えるのは良き親に違いない。

そして、ステラは彼らのような人々を守るために来たのだ。

「……大丈夫」

微笑みと共に答え、継いだ言葉は儚くも忘却される運命。

なればこそ、お気に入りを詰め込んだ帽子を深く被り直した少女は、優しい声音で自らを明かしてみせた。

「わたしは、愛しき世界の佳き隣人。通りすがりの善い魔法使いだよ」

避難を促し、はらりと捲った魔導書を楽譜のように読み上げる。

それは神秘の歌声。|楽園《√EDEN》に祝福もたらす流星を喚ぶ声。

流れ落ちた光は悪しきものを取り除き、穢れを祓う。ステラの視界に収まる機械兵たちは次々に異常を来して沈黙する一方、彼らの攻撃によって激化していた混乱は、清らかな歌声で宥められるかのようにして、僅かずつであるが収まっていった。

数字や書類との睨めっこを早めに切り上げたのは、果たして幸か不幸か。

少なくとも、平穏を享受する多くの人々にとっては幸いだったに違いない。税理士の仕事を終えての帰宅途中、橘・あき(人間(√EDEN)のフリークスバスター・h00185)は異様な喧騒を聞きつけて、躊躇なくその場へと駆けつけた。

「まさか……」

想像はすぐさま証明され、逃げる人々の向こうから安寧秩序とかけ離れた姿の機械兵器が現れる。

間違いない。あれは、簒奪者だ。

「この|世界《√EDEN》で好き勝手されるのは困るのよね!」

他でもない√EDENの人間だからこそ、そう強く思えば。

|万能の力《√能力》を操る異端の存在として、やるべきは一つしかない。あきはスーツにヒールという出で立ちのままで人並みに逆らって走り、敵のもとへと突っ込むと天に腕を伸ばす。

刹那、その手に滑り込んできたのは銀色の槍。

なじみ深いイニシャルの刻まれたそれは、正しく雨のように次々と降って機械戦闘群『バトラクス』に突き刺さる。

「一発の威力が減るなら、その分を数で補えばいいのよ!」

意志を明確にしつつ集中を高めれば、念の力によって細かに操られる140本もの槍は操手を中心として荒れ狂い、地を打つ霰の如き激しさで機械兵の装甲を貫いていく。

断末魔のように機銃が音を立て、体勢を崩しながら発射された粘着弾は明後日の方へ。

ならばと、鋼鉄の体躯を活かした突撃を狙うバトラクスには――あきも目敏く狙いをつけ、束ねた槍を差し向けて接近を許さない。

「このまま一気に掃討してやるわ……!」

大振りの金色ピアスを揺らして宣う。

あきが繰り出す苛烈な槍撃の前に、バトラクスは自らを擲つことさえ許されず鉄屑と化していく。

エアリィ・ウィンディア(精霊の娘・h00277)は怒っていた。

(「……おいしいご飯を食べるところを襲ってくるなんて」)

√ウォーゾーンの機械兵め。さすが機械だ。血も涙もないのか。

グルメフェスには一生懸命に調理を行う人たちがいる。

彼らが振るう品々を楽しみにしている人がいる。

温かいご飯。冬空の下に咲き誇る笑顔。

それを機械たちは悉く踏み躙ろうというのだ。

大切に育てられたであろう沢山の食材と共に。

それは、それは――万死に値するっ!

「あたしのご飯タイムの邪魔はさせないからーっ!!」

恐らくは、これが最も大きな理由であったに違いない。

エアリィは左手の精霊銃を構え、一番手近の敵兵『バトラクス』を撃つ。

容赦の欠片もない、鬼気迫る勢いの魔弾は金属装甲を紙同然にして貫き、いきなり致命傷を負ったそれは幾度か大きく震えると、三本の脚を折って項垂れるように沈黙した。

「まず一つ!」

やる気に満ち溢れるエアリィの精霊銃は休む間もなく力を放つ。

戦闘機械群の機銃による牽制射撃を掻い潜り、粘着弾による捕縛を空っ風に乗るかの如く鮮やかに躱して、突撃してくる敵に真正面から弾を叩き込んでやれば、最終手段として自爆能力を持つバトラクスも只の丸い鉄屑として転がる他にない。

(「でも……」)

兎にも角にも数が多すぎる。

√ウォーゾーンの戦闘機械群は大量生産・大量消費が原則なのだろうか。撃てども撃てども尽きる気配のないバトラクスの群れに、精霊銃一つでは手が追い付かない。

――それならば、だ。

(「ちょっと派手に、こういう手はどうかな?」)

エアリィは射撃を続けながら、敵群の周囲を大きく回るように走り抜ける。

それを追いかけて、バトラクスも次から次へと、ぐるぐるぐる。

(「……ここでっ!」)

一所に留まって旋回をするような形になった敵の集団を目掛けて、繰り出すは渾身の一撃。

「さぁ、あたしの全力を遠慮せずにもってけーっ!」

六界の使者たる精霊たちの力を集め、三百回に及ぶ攻撃を為す魔力弾として解き放つ。

それこそが、エアリィの|殲滅精霊拡散砲《ジェノサイド・エレメンタル・ブラスト》。

名に違わぬ殲滅力と攻撃範囲で、バトラクスたちは次々に破壊されていく。

大勢は決した。だが、それでも。

エアリィは気を緩めず、爆煙の中から飛び出してきた壊れかけのバトラクスを右手の霊剣で受け止め、返す刀で斬り捨てた。

「……さぁ、まだ邪魔する相手はいるかなっ!!」

尚も気炎を揚げながら宣うエアリィに、今ここで敵うものは見当たらない。

第2章 ボス戦 『『ドクトル・ランページ』』

瞬く間に殲滅されていく戦闘機械群バトラクス。

それを成し得た多くの√能力者が抱く“怒り”に、敵の指揮官は疑問を抱く。

「……命を惜しむのならば解るが」

何故、たかだか“物資の一種”でしかない食品を理由に激怒するのか。

「それを理解すれば、私達は更に強くなれるのか?」

もし、そうだとするなら。

一度死ぬくらいの目にあっても十分な益となるだろう。

かくして、ドクトル・ランページは姿を現す。

投入するはずだった戦力の消耗を避け、|資源《人間》の確保も捨て。

己が身を以て理解を深めるために。

「お前達の怒り、謹んで学ばせていただく……!」

「あなたがさっきの機械をけしかけたの?」

「――ああ。そうだ」

エアリィの問いに、敵指揮官『ドクトル・ランページ』は淡々と答えた。

大軍を誇示して威圧するでも、それが敗れたことに憤慨するでもなく。

只々、ありのままの事実だけを述べて返した。

そこには勿論、罪の意識などは欠片たりとも存在しない。

価値観が違うのだ。

ドクトル・ランページとエアリィとでは、見ている世界があまりにも異なる。

故に理解など出来ない。出来るはずがない。

それでも望むならば。いいだろう、思う存分に理解らせてやろう。

「……怒ってる理由を知りたいんだよね?」

「ああ」

「そんなの簡単だよ」

エアリィは銃握る左手に力を込め、語気鋭く続ける。

「みんなの血と汗と涙の結晶。生き物の命を頂き受け継ぐこと……そして何より、美味しいご飯を食べる喜びっ! それを邪魔されたら、そんなの万死に値するだけっ!」

言い放つ最中、もはや堪えきれないとばかりに精霊銃が唸る。

魔弾は空を裂き――怒りを届ける前に敵の尾で薙ぎ払われて散った。

突風に煽られた世界が震え、エアリィの肌にも物理的なものだけではない圧力が掛かる。

だが、気後れなどしていられない。

身の内から溢れ出る怒りが身体を動かす。遠間からでは届かないというなら接近戦だ。精霊銃を牽制射撃と割り切って、狙うは懐に飛び込んでの霊剣による一太刀。

「……戦闘力の向上は間違いないか」

呟き、ドクトル・ランページはまた竜尾を思わせる部位で薙ぐ。

その範囲から逃れるようでは刃など振るえない。あくまでも前に出ながら、エアリィは軌道を見て跳躍による回避を試み、一気に間合いを詰めた――が、しかし。

右腕を振って斬りかかった刹那、敵の尾の根元が盾の如く剣撃を防ぐ。

霊験あらたかな刃を受けて微動だにしないそれは、さらに質量と出力の差で以てエルフの少女を羽虫でも払うかのように叩き飛ばした。

「情報としては有意だが、しかし脅威ではないな」

曲がりなりにも人の形をしていながら、ドクトル・ランページは表情ひとつ変えずに冷やかな声で宣う。

その態度が、また一段と怒りを駆り立てる。

(「あたしだってただでやられてあげるわけじゃないよっ!」)

銃も剣も届きはしなかったが、しかしそれが全てではない。

むしろ、本命は此方だ。体勢を立て直す最中に唱えて希うは、精霊達の助力。

「――集いて力となり、我が前の障害を撃ち砕けっ!」

敵へと向き直る瞬間に解き放つ6属性の魔力弾。

ただ一つなら礫でも、三百を集約したそれは敵を|殲滅《ジェノサイド》する雪崩となる。

一度、二度――機械の竜尾も当然の抵抗をするが。

「……成程。まだ“上”があるとは。怒りとは興味深いものだな」

自慢の尾も追いつかない勢いで己を飲み干さんとする力を見つめて呟く。

そしてドクトル・ランページは、エアリィの|全力全開《怒り》を全身で味わった。

「頭良さそうなのに物分かりは悪いんですねえ」

敵の親玉を前にして宣う。

やはり一杯引っかけたからなのか、それとは関わりなくなのか。

いずれにせよ、のゑりは実に大胆不敵な態度で言葉を継ぐ。

「理屈を捏ね回すようなことじゃあないんですよお。ただ“食い物の恨みは恐ろしい”って話です。学べましたね? 理解出来ましたね? ちゃーんと記憶出来ましたね? ……フフ、グッボーイ、グッボーイ」

「食物に限定した話なのか。ならば、それ以外の場合と比較が必要だな」

「……あのねえ」

そういうんじゃないんだ。機械相手に言うのも馬鹿らしいが|頭が固い《・・・・》。

言葉を交わせば交わすほどに苛立つこと間違いなしだ。

それが解ったのならば、もうやるべきは一つしかない。

「ってことで、あなたもブチ壊させていただきますよお!」

怒りを声にすると共に放つのは十七の火車輪。

読んで字の如くの車輪状に燃える地獄の業火だ。妖力で編んだ縄で繋ぎ、ヨーヨーのように操られるそれはすぐさま巨大化して“久具火輪”となり、戦場を灼熱で覆い尽くす。

「さあ! ……あー、あの、えーと……あれ」

「どうした。まさか派手な火おこしを見せたかっただけか?」

「そんな訳ないでしょうが! そうじゃなくて……えっと、なんでしたっけ」

「何がだ」

「名前。あなたの」

炎で包まれたはずの戦場に何処からか隙間風が吹く。

ドクトル・ランページにも計算外だったであろう言葉は、暫しの停滞を齎した――が、しかし。

「これから圧して叩いて潰して伸そうってんだからどうでもいい話ですね! よーしクソデカ車輪ども、あのメカ子ちゃんめがけて……突撃!」

己のペースに他人を巻き込む酔っ払いが号令を下せば、久具火輪は酒にも雰囲気にも流されることなく、従順に務めを果たそうと敵に襲い掛かった。

「奇怪な車輪だな」

機械戦闘群の指揮官は怯むでも竦むでもなく呟き、何か光線らしきものを放つ。

燃え盛る戦場を広く捉えたそれは、物質を崩壊させる効果を持っていた。役目を果たせず地を打った久具火輪が一つ砕け、その様子をひらりと躱しながら見やったドクトル・ランページは、のゑりへと視線を向けて。

次の行動に出ようとした矢先、喰らいつくような軌道で迫った業火の車輪をまともに真横から受けた。

「すみませんねえ! 急には止まれないんですよ!」

言葉選びはともかく、その中に申し訳なさなど勿論含まれていない。

ただ怒りのままに打つ、打つ、叩く、殴る、捻じ伏せる。

振るう度に脆くなった車輪は減っていくが、打撃に弱くなったのはドクトル・ランページも同じ。

光線は諸刃の剣なのだ。そして平時の一割しか耐えられなくなっている敵を打ちのめすのに、のゑりの車輪はまだ十分な数を残していた。

一難去ってまた一難、とはよく言ったものだ。

三脚戦車軍団の蛮行を防ぎ、吐息を漏らしたのも束の間。

「とりあえず一段落……って訳ではなさそうだね」

呟く聖の前で、√ウォーゾーンの|王権執行者《レガリアグレイド》が一人、ドクトル・ランページは問う。

「僅かな資源の損失程度で、何故それほど怒る。その感情の源は何なのだ?」

「……君らには縁の無いモノさ」

「私達には理解できないというのか」

「解るはずがないよ。それでも知りたいというなら、まずは別の――“欲求”というモノから学ばないと、ね」

「欲? ……ああ、それならば私達にも在る」

淡々と言葉を交わす最中、ドクトル・ランページは揺蕩うインビジブルを一つ握り潰して続けた。

「大いなる存在『|完全機械《インテグラル・アニムス》』へと至る。それこそが私達の欲求だ」

違う。

やはり相容れぬ存在なのだと、聖は改めて思う。

奴らは知らない。虐げられる辛さを。

奴らは知らない。奪われる痛みを。

奴らは知らない。失う苦しみを。

だから平然と宣う。屍を積み上げた上に立つ利己主義を“欲求”などと。

(「そうやって支配者面をしている限り、“人の欲求”なんて永遠に理解できないね」)

「何か言ったか?」

「いいや」

聖は頭を振った。

喋りすぎだ。自分はそんなに雄弁だったか? いいや違う。

ならば、どうして。

冷たく乾いた空気をゆっくりと吸い込めば、一つの答えが浮かび上がる。

(「……ああ」)

――あたしは今、自分で思っている以上に、怒っているのかもしれない。

その怒りを、お望み通り叩きつけてやろう。

双刃サテヴィス&ヴェナントを構えた聖を見て取り、ドクトル・ランページも戦闘態勢に入った。

スカート状の装甲の後ろ、刃の如き先端を備えた竜尾を思わせる部位が、鎌首をもたげるようにして機を窺っている。

(「あの尻尾は厄介そうだね」)

明らかに此方の得物よりも射程が長い。

それでいて機敏さも感じさせる。迂闊に踏み込めば、刃の切っ先を届かせる前に薙ぎ払われるだろう。

けれども、だ。

「……“ま、あたしには問題ないさ。上手く見切り、反撃を叩き込めばチャンスは更に倍だね”」

「簡単に言ってくれるな」

ドクトル・ランページが呆れたように宣う。

――呆れたように? 笑わせてくれる。呆れるのはこっちだ。

怒るところを見ていたくせに、その瞬間は見逃したとでもいうのか。

「簡単なことだよ。これは“ハッタリなんかじゃない”」

「ならば見せてもらおう……!」

「言われなくったって」

聖が駆け出す。

小細工は弄さない。一直線に最短最速、狙うは敵の首一つ。

「勇敢だが、しかし些か蛮勇が過ぎるな!」

迎え撃つ形となったドクトル・ランページは尻尾を振るう。

それは予想通りに長く、強く、速く。しかし、決して聖には当たらない。

ならば――と、間髪入れずに打った二撃目はまるで高跳びの如く躱されて。

(「そっちが二回ならこっちも二回だね」)

紫瞳を自信と怒りで輝かせた聖が敵の懐に飛び込む。

繰り出す双刃の一方には、粗末にされた食べ物の恨みを。

そしてもう一方には、幸せな時間を邪魔した罪への裁きを。

「しっかり学んでよ。君がそう望んだんだからさ」

パルスブレードが鮮やかな軌跡を残して閃く。

それは怒りという感情の恐ろしさを、ドクトル・ランページに文字通り刻み込んだ。

「ごきげんよう、ドクなんたらさん。お帰りの支度はできたの?」

丁寧な挨拶と共に現れるのは、金の髪に赤い瞳の少女。

白い肌は冬空の下で輝きを増し、お嬢様めいた言葉遣いも相まって、何処か良家の子女のようにしか見えない。

而してその実態は長い長い時を生きる吸血鬼――なのだが、それをひた隠すカンナ・ゲルプロート(陽だまりを求めて・h03261)が、まさか敵に真を示すことなどなく。

けれども食の楽しみを知らない相手に向けた、その憐憫というよりかは嘲笑じみた表情に、ドクトル・ランページも只者ではない気配を感じ取る。

「……さすがに空手では帰れないのでな」

「ふぅん。そうなの」

別に何でもいいけれど、と続けたカンナは、影から作った使い魔の|蝙蝠《ロキ》と|黒猫《エレン》を放つ。

視聴覚を共有して主の死角を補うように位置取るそれに加えて、さらに人影がもう一つ。

「あなたが親玉ね。なら、逃がす訳にはいかないわ」

挟み撃ちにしようと立ちはだかったのは、バトラクスの群れを槍の雨で退けた女税理士、あき。

二人の√能力者は俄かに視線を交えて、再び討つべき敵へと戻す。

同じところを目指すのであれば道は自然に交わるだろう。

強いて言うならば、どちらが先に手を出すか、だが――。

(「向こうは随分と物騒なものを担いでいるのね」)

|黒猫《エレン》の視野でちらりと覗いたあきの得物は、金色で縁取った漆黒の棺桶。

鎖で繋がれたその内側から何かを放って……という狙いではなさそうだ。仕事帰りと思しきスーツ姿の女は接近戦を挑みたいのか、じりじりと間合いを詰める機会を窺っているように見える。

ならば軽くお膳立てしてやるくらいがいいだろう。

カンナは敵との間合いを維持したままで|影技《シャッテン》を伸ばす。

あくまで牽制でしかないそれをドクトル・ランページも難なく躱して、辺り一帯を巻き込む光線を放つ――が、そうした反撃が来るであろうと予測していたカンナは当然の事、攻勢の機会を慎重に窺っていたあきも大きく距離を取り直して逃れる。

そして二人の視界には、光線を浴びたコンクリートブロックが自らの重さに耐えかねたかのように潰れる姿が映った。

(「……ああはなりたくないけれど」)

あまり遠間を保ったままでは、カンナの影技もサイコメトリーも成果を得ない。

はてさて、如何したものか。

思案するのはカンナのみならず、あきも同様であったが。

(「私が仕留める必要はないのよね」)

一対一ならともかく、期せずして数の優位を得た今なら支援という選択肢も浮かぶ。

だからこそ|あちら《カンナ》も敵の動きを探るような手を打ったのだろう。

(「だったら――」)

如何にも破壊力満点と見える|殴り棺桶《coffin*》での一撃こそが、囮と援護に有用かもしれない。

「そこを動くな!」

あきは意を決して吼え、敵に向かって突撃をかける。

すかさずドクトル・ランページの装甲が刃と化して襲い来るが、その一撃で解体されてしまうほど棺桶も柔ではない。

(「そもそもあなたたち、これの作りなんて良く知らないんじゃないの?」)

棺、とは何のためにあるのか。辞書を紐解けば亡骸を納めるものと出るはずだ。

果たして、人の怒りすらも生半の理解しかしていないような機械の支配者たちが、そんなものを熟知するほどに分析するだろうか。

否、と断言してしまってもいいだろう。故にあきの棺桶は敵の刃を凌ぎ切り、持ち主を討つべき相手のところまで辿り着かせた。

渾身の薙ぎ払いを繰り出そうと大きく振りかぶった棺桶の、金の縁取りが陽光を受けて煌めく。

「――!!」

当たれば間違いなく強力な一撃。

……|当たれば《・・・・》、だ。愚直な攻勢は容易く予見されて、ドクトル・ランページは幾らか引き下がる事で棺桶を避ける。行き場を失った力は地を叩き、脆くなっていたそれに果てまで続こうかという亀裂を走らせた。

「お前達に従う理由はないのでな」

あきの|言葉《動くな》を思い出してか、機械戦闘群の指揮官は淡々と宣う。

ふてぶてしいものだ。けれど、そんな台詞を聞いてもあきは苛立たない。

むしろ微かに笑って見せる。

「何が――」

おかしい、とドクトル・ランページが問いかけた刹那。

瞬間移動じみた速さで飛び込んできたそれは、鼻先が触れ合うかと言うほどにまで迫って言った。

「ボディがお留守よーってねー」

しっかりと握り込まれた拳が突き上げるように襲い来る。

只人ならば反応も出来ないような一撃。それでもドクトル・ランページは凌ごうとしたが――不意にバランスを崩す。足元を見やれば、己の光線とあきの棺桶で割れた地面が酷く荒れていた。

これでは満足に回避行動も取れない。カンナの雷の如き速さは衝撃に転換されて、捉えた敵の腹へと叩き込まれる。自らも弱体化させる光線が仇となり、僅か一撃でドクトル・ランページはもんどり打って倒れ、まるで人のように苦しみに喘いで咽せた。

「お帰りはあちらよー……って、聞こえてなさそうね」

煽りにも反応できない敵を見据え、カンナは慈悲もなく言葉を継ぐ。

「畳みかけるわよ」

「ええ!」

続けざま影技を放つカンナに、あきも頷いて再び攻めに出る。

唸る棺桶。音もなく忍び寄って蝕む影。それらを躱し切れず消耗していく√ウォーゾーンの|王権執行者《レガリアグレイド》は、虚しくも空手のままで一時の死を迎えるしかないだろう。

「次のお相手は、あなた?」

穏やかに問うステラの前で、戦闘機械群の指揮官たるドクトル・ランページは頷く。

「そのつもりはなかったのだが、少し興味が湧いたのでな。それに……」

「それに?」

「第二群を投入したところで、お前のような者が居ては成果も薄いだろう」

意外や正直な事を宣う敵は彼方を見やった。

その先に逃がしたものの姿を思い出し、ステラは緊張と安堵の両方を嚙みしめる。

自身が僅かながらでも混乱を抑え、迅速な避難を促していなければ。

(「まだみんなを狙うつもりもあった、ってことなのかな……」)

だとすれば、ステラもまた現状に一役買った訳だが。

「それにしても……」

再びステラへと向き直った敵が言葉を継ぐ。

「怒りを露わにする者との違いは何なのだ。お前の様子は他と異なるようだが」

回答に窮する問いである。

強いて言うなら性格、或いは個性か。一口に√能力者といっても生まれも育ちも違う。抱く感情もその発露も差があって当然だ。

しかし、そんな事なら聞くまでもないはず。それぞれにそれぞれの考えがあるなど、『|完全機械《インテグラル・アニムス》』への到達方を巡って同族で争う√ウォーゾーンの機械戦闘群は疾うに理解しているだろう。

それともドクトル・ランページは、何故そんな違いが生まれるのかを問いたいのだろうか。

「……わたしも、まだまだ、知らないことは多いから」

やんわりと受け流すように述べれば、解答を得られないと理解した敵の鋭い尾が鎌首をもたげるように動く。

戦いの時だ。そして。

(「あなた達のやり方も、謹んで学ばせて頂く、よ」)

学習は機械戦闘群だけの特権ではない。

一言一句に耳を澄まし、一挙手一投足に意識を注ぐ。そんなステラはドクトル・ランページの尻尾が狙うところを察し、大きく間合いを取って子羊の使い魔を喚び出した。

ふわもこ金色の毛を“お日様みたい”とステラが評するそれは、脇目も振らずに駆け出すと敵の顔に向かっていく。

「小手調べのつもりか?」

呟き、ドクトル・ランページの尻尾が唸る。

けれど金毛は断ち斬られるより早く煌めいた。陽光の反照めいたそれは想定していなかったか、目の眩んだ敵は俄かに頭を振る。

その隙こそが先陣を切って消えた子羊とステラの狙い。

瞬く程の時間に新たな子羊を喚び、それを突撃させてからまた次の子羊を喚ぶ。

息つく暇も与えない“めぇめぇタックル”だ。

「……小賢しい真似を」

上下左右と所構わず迫る幾度かの体当たりを耐え凌ぎ、ぼやくドクトル・ランページは目潰しに警戒しつつもステラを見据える。

召喚主を潰せばよいのだろう? とでも言いたげだ。

無論、それはその通りである。しかもステラは√能力の維持にあたり、一歩も動いてはいけない状態にある。攻撃を受ければ為す術はない――が、しかし。

(「そう考えるのが当たり前だから……」)

付け入る隙がある。

じわじわと距離を詰め、ドクトル・ランページが自らの攻撃範囲にステラを収めたと思った瞬間。

子羊たちは主の願いを受けて再び輝き、迫る機械の尻尾を完璧に反射してみせた。

広範囲を素早く薙ぎ払うべく振るわれた全力が己に返り、ドクトル・ランページは強烈な衝撃を受けて地を転がる。

それを見やったステラは、しかし油断することなく子羊を喚びながら周囲に目をやり、同じ√能力者たちをいつでも守れるようにと構えるのだった。

ああ、ああ、ああ――!

腹が|立って《減って》仕方がない。

目の前にいるのが|食べられ《美味しく》ない√ウォーゾーンの機械兵だから?

それもそうだ。けれど、真に妬ましいのは、彼らが|飢える絶望《この底無し》を知り得ないこと。

仕方がないと理解っている。けれど、けれど、けれども――!!

|束の間の救い《美味しい食事》そのものを彼らは踏み躙った。

価値など無いとばかりに蹴散らした。“たかだか”などと括って捨てた。

許せない。赦せない。絶対に。絶対に!

けれども、だ! この怒りの本質は決して届かないのだと理解ってしまう。

だって彼らは|飢える絶望《・・・・・》を知り得ないのだから!

「――|本気《マジ》で悔しいですわよ!!!」

渦巻く感情を半狂乱となって叫ぶ。

封じられていた虚が開き、狂気の圧が戦場を駆け抜ける。

其処に居るのは人の形を辛うじて留めているだけの獣。

現世に軽々と姿を晒してはいけない妖。

曰く、“流麗なる白銀の蜘蛛”。

「……成程」

「何が“成程”なんですの!」

理解ったような口を利かれるだけで、また腸が煮えくり返る。

そうして迸る|怒り《飢餓》に身を委ねるがまま、フーディアは震動という手段で激情を叩きつけるが。

忌まわしき機械兵の指揮官ドクトル・ランページは恐れも慄きもしない。

ただ煩わしそうに装甲を動かすと、それを支えとして静かに此方を見つめ返して来る。

まだ“学ぼうとしている”のだ。この怒りを。

お前では答えに辿り着けるはずもないというのに。

「――――!!」

もはや叫びは言葉にもならない。

それは人であればこそ紡ぎ、操れるもの。

文明社会の平穏のための術を解き、白銀の巨大蜘蛛という姿を取り戻す事を選んだフーディアは、思考に在る二割の暴力を十として自らの力を紡ぎ、操る。

即ち、獣妖の証たる“蜘蛛糸”として。

「糸か。ならば――」

ドクトル・ランページが制作するのは刃。

道具としても武器としてもありふれたものであるが故に、その構造は十分に把握しているだろう。瞬く間に作り上げられたそれは迫る糸を断ち斬り跳ね除け、捕縛など許さない。

だが、たとえ捕らえられなくても時間は消費する。刃閃く刹那に一本の糸を放ち、それで己を引き寄せるようにして跳んだ蜘蛛は自身に生やした“蟷螂の鎌腕”を振るって、機械兵の装甲を紙の如く裂く。

「化物め……!」

鬼気迫るなどという言葉ですら生ぬるい気迫に、然しものドクトル・ランページも恨み言を零す。

――果たして、そんなものに何の価値があろうか。

罵りたければ罵ればいい。命乞いをするというのであれば止めはしない。

ただ、ただ何があろうとも許しはしないだけだ。フーディアは敵の退路を断つべく鎌腕を回しながら、蜘蛛の針脚で乱れ打つように蹴りつけ、蹴りつけ、ひたすらに蹴りつけ、穿った金属の身体を掘削するように踏み続ける。

終わる気配のない暴虐の嵐。それは決して満たされない虚と似て。

どれほどの怒りを叩き込んだ後だろうか。

フーディアは屑鉄同然に成り果てた機械兵を持ち上げると、その片腕に牙を立てる。

冷たい。固い。苦い。不味い。当たり前だ。それは|食べられ《美味しく》ないもの。

それでも――それでも喰らう。喰らってしまう。全ては埋められない“欠落”故に。

どれほど悲しいことだろう。どれほど虚しいことだろう。

突き抜けた怒りの先に広がる見慣れた絶望。

機械兵の全てを腹に納めたフーディアの口元から、淡い魚が揺蕩っていく。

その行方を追えば、見えたのは……つい先ほどまで己が巡っていた店の名残。

ああ、ああ、ああ……。

「――温かいものが、食べたいですわ」

人々の平穏を守った獣妖は、目元を拭いながら囁いた。

第3章 日常 『食べ放題に行こう』

かくして、√能力者たちの奮闘により機械戦闘群は敗退した。

√EDENには強力な“忘れようとする力”が働き、避難していた人々が徐々に戻ってくる。

まだ軽い違和感はあるかもしれないが、しかし皆が思うのはグルメフェスのこと。

なぜそうなったかを思い出せないままに散らかったあれこれが片付けられて、会場である公園は元の賑やかさと、そして美味しそうな匂いを取り戻しつつあった。

さあ、自らの手で奪還した平穏を思う存分に味わう時だ。

温かいものというメインテーマこそあれど、√能力者たちが思うようなものなら何でもあるに違いない。己が望むままに食べ、飲み、争いに晒した心身を癒そうではないか。

平穏を取り戻していく世界。

元通りのグルメフェス会場となった公園を、あきは少し離れたところから眺めていた。

白い吐息が空に向かって消えていく。

それと同じように、今日ここであった戦いの痕跡は日常の中に紛れ、見えなくなっていく。

覚えていてほしいとは言わない。褒めてほしいとも思わない。

ただ、少しだけ。

(「悲しい、なんて言ったらいけないのかしらね」)

誰の目にも残らない。人々の歴史にも刻まれない。

けれども決して負ける事は許されない、世界を守る戦い。

そこに感傷的な想いを抱くのは、冬の寒さのせいだろうか。

(「……ふふ、私らしくないか」)

なんだかセンチメンタルになっている己を嗤って。

「うん、気を取り直して、ご飯食べよ!」

物思いから離れると、あきの足取りはグルメフェスに向けられた。

士業を営む彼女の、もう一つの表の顔は軽井沢の純喫茶“cafe 星影”に在る。

ただし主は彼女でなく、調理場に籠りきりの彼女の夫。

彼にインスピレーションを与える何かがあればと、それも含めて祭りを巡るあきの視線は様々なものを捉える。

(「最近は映えメニューも軽視できないわ!」)

映え、とは即ち見た目の華やかさやインパクトの強さだ。

七色の彩りを加えてみたり、びっくりするほどの量や高さにしてみたり、電球や金魚鉢のようなものを器にしてみたり、動物などをモチーフにしてみたり。

カフェで出すとするなら、やっぱり甘いもの。

たとえばパンケーキ。厚くふんわりと焼いたこれに、たっぷりのフルーツとクリームを挟む。クマの形に焼くなんてのも可愛らしい。

或いはパステルカラーのソフトクリーム。これも可愛く女子受けが狙えるか。

季節に合わせてスノードーム風ケーキ。クリームチーズと相性が良さそう。

ホワイトチョコフォンデュもどうだろう。イチゴを合わせたら白と赤で鮮やか。複数人でシェアもしやすい。

ホットチョコレートボムも一考に値する。カップに浮かべたチョコレートにホットミルクを注げば、溶けたチョコの中から出てくるのはドライフルーツとカラースプレーチョコ、そしてハート形の小さなマシュマロ。変化を楽しみながら温まれるはずだ。

(「色々考えられそうね」)

気になるものは断りを入れて写真に収め、夫との共有画像フォルダにすぐさまアップロード。

もちろん、注文したものは全て美味しくいただく。

「ごちそうさま、とっても美味しかったわ!」

爽やかに礼をしたあきの思考は、“cafe 星影”の新メニューへの期待に移ろうのだった。

世界の“忘れようとする力”の働きを考慮しても、人の強さには感心するばかりだ。

「平和ねー」

一人掛けの椅子に深く腰掛け、すっかりくつろいだ姿で呟く。

カンナの手には出来立てのチョコレートクレープ。ふんだんにチョコレートを混ぜ込んだ生地で、これまたたっぷりのチョコレートとクリームを包んだ逸品だ。

頬張ればカカオの香りとリッチな甘み、生チョコの濃厚な舌触りとチョコチップの軽快な食感が一度に楽しめる。

長い長い時を生きる中で、これが幸せの一つだということを忘れないようにしたいものだが、さておき。

「あのドクなんたらさん……」

咀嚼を終えた口から零れたのは、一時の死を迎えた機械戦闘群の指揮官のこと。

機械戦闘群などというくらいなのだから、もっと無機質な相手だと思っていたのだが。

(「知りたいとか、強くなりたいとか……」)

人と変わらないようなことを口にしていた。

その源が何であれ、感情や欲望と呼べそうなものを持っているとは。

意外、というか予想外、というか。

(「単なる機械人形、ってわけじゃないのね」)

そうであった方が色々と楽だったような気がする。

ぼんやりと思案しながら、またクレープを一口。

甘い。中々に甘い。やけにそう感じるのは、頭が糖分を求めているからだろうか。

「……ま、いっか」

せっかくの美味しい洋菓子も、詮無い考え事でエネルギーを消費していては味が鈍ってしまう。

カンナは椅子から跳ねるように降りると、丸めたクレープの包み紙を小脇のくずかごに放り捨て、そのまま近くの出店へと駆け寄っていく。もう少し腹を満たしたい気分なのだ。

「店員さん、その今川焼ってなあに?」

この無邪気な一言が、軒を連ねる職人たちに火を点けた。

「今川焼だぁ? そんなのは紛いもんじゃ!」

「御座候なんてわけわからんもの売ってるやつに言われたくないわ!」

「パチモンが煩いったらありゃしない。元祖はこれ、大判焼!」

「何を言っているんですか。ベイクドモチョチョに統一されたのを知らないとは」

意見の相違を巡って激論繰り広げる職人たち。

それを尻目に「ごめんねぇめんどくさい人たちで」と苦笑する中年女性から、小さな今川焼の二つ入りパックを受け取ったカンナは、空いていた椅子に戻ると、それを半分に割ってみた。

カスタードクリームだ。もう片方は、つぶあん。

まだ湯気が勢いよく立ち昇るそれを吹いて少し冷まし、噛り付く。

先程のクレープとは違うバニラの香りや、あんこの控えめな甘さが心地よい。

「……平和ねー」

ほっと一息つくように独り言つ。

眺めた先では、冬も吹き飛ばしそうな程に元気な職人たちが、まだ論争を続けていた。

平穏を取り戻していく催しと同じく。

戦いが終われば、エアリィも一人の女の子。

「ふぅ、たくさん動いたからお腹すいちゃったぁ~」

はにかむように言って、その足はグルメフェスの只中に向かっていく。

やはりこういう所に赴いたのなら、美味しいものを食べてこそだ。

「えーと、あったかいものだと、おでんとかいいよねー」

呟きつつ視線を彷徨わせて、求めるものを見つければ足取りは一段と早くなる。

「おでんの盛り合わせ下さいなー♪」

「あいよ!」

快活な大将の返事に笑いかけて、暫く待てば器一杯のおでんが差し出された。

出汁の香りがふわりと漂う。両手に伝う温かな感触は激闘を労っているようだ。

身体が弾みそうになるのを抑えて、近くの席に腰を落ち着ける。

改めて覗き込んだ器の中は、注文通りの具沢山盛り合わせ。

いただきますと手を合わせて、まず先陣を切るのは。

「やっぱり、おでんといえば大根だよね♪」

輪切りのそれは、さほど力を入れずとも半分に割れる。

色合いも見るからに“しみしみ”という具合だ。これは丁寧に仕込まれているに違いない。熱々を少し吹いて冷まして、ぱくりと一口。

「~~♪」

ぱたぱたと足が動く。よく味の染みた大根はまさに「これ!」という他ない。

お次は餅巾着。これも薄揚げにたっぷりと汁が染みて、中のお餅はもちもちとろとろ。

食べ応えのあるそれから、移った先はふんわりはんぺん。出汁を吸いつつもふわふわのやわらかい触感は残ったままで、何とも軽やかな口当たり。

ならばと器から顔を覗かせてきたのはこんにゃくだ。ぷるぷるで歯ごたえしっかり。おまけにヘルシー。

しかし油やカロリーなど気にするにはまだまだ早いお年頃のエアリィである。ここでガツンと一本、贅沢に牛すじなど頬張ってみれば、そこからしか得られない濃厚な旨味が口いっぱいに広がっていく。

だが、濃厚さなら卵も負けていない。白身のさっぱりした味わいの先に現れる、まったりほくほくの黄身がたまらない。

そしてそれら全てを盛り立てているのが、昆布と鰹の合わせ技。あったか~い汁だ。

「はぁ、しあわせぇ~」

はふはふ。ぱくぱく。

おでんを存分に堪能するエアリィの顔は、お餅のようにとろけていく。

そうして、日本の冬に相応しい料理を堪能したエアリィだったが。

やっぱり甘いものは別腹。

「ん-、りんご系のスイーツあるかなー」

再び祭りの中へ戻って、視線を右へ左へ。お目当てを発見すれば魔弾の如く飛んでいく。

手にしたのは一口サイズのアップルパイだ。サクサクの生地にはリンゴの甘い匂いと、バターの仄かな香り。温かい紅茶と一緒に頂けば、幸せのあまり羽が生えてしまいそう。

「……ふぅ、おなかいっぱーい」

ゆったりと椅子に座って寛ぎ、エアリィは暫し幸福に浸りながら平穏を見守る。

(「ほんと、美味しいご飯のイベントを守れてよかったよ」)

これ以上ない満足感を味わいながら、やがてエアリィは帰路に就くのだった。

「やーっと食べ物にありつけますね!」

酒のあてを探して幾星霜。

と言うほどに時は経っていないが、しかしそう言いたくなるくらいに待ちわびた。

食べ物だ。温かい食べ物だ。

だがその前に――酒だ!!

「アッ、店員のおにーちゃん、ホットビール一杯くださいな」

「あいよー」

「あとソーセージ盛り合わせってのも貰えます?」

「あいよー」

勝った。勝ち申した。完全勝利だ。出店にはためく黒赤金の旗も神々しく思えてくる。

そうして感慨に浸っている間もなく、まず出て来たのは耐熱グラスに入った色の濃いビール。

湯気立ち昇るそれを少し気を付けながら呷れば、舌にはコクのある味わいが流れ込み、鼻からはスパイスの香りが抜けていく。

「くぅ~……!」

今日という日はこのためにあった。

と言うのは言い過ぎだろうか? いやいやそんなことはない。

けれども、この幸福はまだまだ序の口だ。続いて現れたのは、小癪にも小さなスキレットなんかに乗ったまま出て来やがる、焼きたてソーセージの盛り合わせ。

フォークを突き刺せば皮がパリッと破れ、溢れ出した肉汁が鉄板で炙られて香ばしい匂いを漂わせる。

もう我慢ならねぇ! 大口開いてガブリと噛り付けば、のゑりの頭は二か月遅れのオクトーバーフェストだ。

「ワー!」

そんなテンションにもなろう。

肉の旨味を堪能してはビールを呷り、また肉にかぶりつく。

一仕事終わった後の一杯と、それを引き立てる最高のつまみ。まさに格別。

だが少し待ってほしい。本当にこれが幸せの最高到達点なのか?

そんなはずはない。なぜならば――なぜならば!

酒も! つまみも! まだまだ! ある!!

「おにーちゃんホットワインちょうだいな」

「あいよー」

「あとじゃがバター」

「あいよー」

勝った。勝ち切った。完全優勝だ。通り一遍の返事にだって随分と慣れて来たものだ。

次弾の到着を待っている間にソーセージを食べ切る。ビール? そんなものとっくの昔に空っぽだ。

しかし慌てる事はない。おにーちゃんのサーブは迅速正確。大きめのカップになみなみと注がれた赤い液体と、十字に切り込みの入った芋はすぐさまのゑりの前にやってくる。

「ワー!!」

じゃがいもにチーズまで乗ってる! 反則だ! でも嬉しい! 嬉しいけれども!

「こういうのはほら、まずは素材の味を、さ。あれしないとね」

誰に向けての弁明なのか、なんて考えてはいけない。

ここにいるのは一人の酔っ払いだ。気持ちよく酔わせておくのがよい。

「おー、ほこほこのお芋に塩味が効いて……これは……」

これは、の後に言葉は続かない。そんな処理能力は残っていない。

求めるのはバターを絡めての一口。チーズを交えての二口。

それから流し込むホットワイン。

「あー、ほっとしますねぇ」

洒落じゃないぞ。決して。

そんな感じで一頻り楽しんだのゑりは、仕事のできるおにーちゃんに別れを告げて。

「あー、ラーメンもいいですねー。でもおでんもいい匂い……フフフ、迷っちゃいます」

あっちにふらふら、こっちにふらふら。

まだまだ、祭りは終わりそうにない。

後になって恥ずかしくなる、なんてことは誰にでもある。

フーディアもまた、頭が冷えたらなんだかむずむずしてきたところだった。

だいぶブチギレちゃった感はある。それを人々が記憶しないのは救いだが。

「う~ん……」

喧騒から離れて一人、もだもだ悶える。

こういう時はどうしましょう。こういう時はこうしましょう。

「あれですわね! いつもの! わたくしに! 戻る!」

嫌なことは忘れてしまえばいいのだ。世界にそれが出来ぬというなら、己の力で成し遂げるまで。

健気である。しかし、どうやって成し遂げるか? そんなの決まっているではないか。

「美味しくご飯をいただくに限りますわ~!」

これ。これである。だが再開したグルメフェスは賑わいも取り戻していて、僅かとはいえ食事にありつくまで時間を要するだろう。

(「そういう時は……こうするしかありませんわ!」)

フーディアは列に並び直すと、じっと足元だけを見る。

そこに|美味しそう《食べられる》ものは転がっていない。あれば我慢も効くまいが、無いならもはやどうしようもない。他は見ない。聞かない。嗅がない。認識しない。視界と歩行以外の全てを遮断して、時を待つ。

それは本当に僅かであったが、しかし永遠のように長い。

けれども時間ばかりは致し方ない。耐えて耐えて、耐え忍んで。抑えて。

ついに順番が巡り、差し出される器。

温かい湯気の立ち昇るそれは、あの絶品ちゃんこ鍋。

「これこれこれこれこれですわ~!」

ベースは塩味。そこに柔らかい大根。色鮮やかな人参。ほっくほくのお芋。くたくたに煮込んだネギ。それらに旨味を染み渡らせるお肉は鶏つくねと豚バラのツートップ。支えるのは丁寧に取った出汁。味に深みを与えるキノコ類。豆腐と油揚げも忘れずに。仕上げは連綿と続く老舗の味噌を少し。お好みで胡麻や柚子胡椒もちょいと付けて。

一口啜れば、ああ、最高。

「これが幸せってやつですわよ~!!!」

声高に宣うのも日常へと戻る儀式のようなものだ。

はぁ、と白い息を吐く。寒さは別に好きではないが、この吐息は今、歓喜と幸福を示す何よりの証。すぐに空へと消えていくそれにさえ、また喜びを覚えて。

「とっても美味しかったですわ~!」

そう言ってやるのも、作り手への感謝の形の一つ。

傍から見ていても和やかな気持ちになる、その姿には周囲も笑顔を送って。

そんな人々の温かさも感じながら、フーディアは食の祭典を巡るのであった。

その時々で差異はあるのだろうが、いずれにしても|楽園《√EDEN》の“忘れようとする力”は凄まじいようだ。

すぐに、というか既に先程までの異常をなかった事として、元通りのグルメフェスを再開し始めている。勿論、多少の違和感を残しているような姿も見受けられるが、それも日が暮れる頃には無くなっているのではないか。

全てを鮮明に記憶していられるのは聖と、そして同じように戦っていた√能力者たちだけだ。

(「……平和な事だ」)

√ウォーゾーンを思えば尚更、そう感じてしまう。

だからこそ目の前の平穏を尊び、満喫しておくべきだろう。

聖はグルメフェス会場の只中に戻り、ゆっくりと見て回る。

何しろ店の数が多い。ここに世界の全ての食があるのではと思うほどだ。

その中から何を食べるか。胃の大きさに自信があるわけではないから、ある程度の取捨選択が必要になるとは思うのだが。

(「今なら何でも、いくらでも行けそうな気がするよ」)

ふふ、と微笑む。いつの間にか足取りも軽やかに。

(「そう言えば食べ損ねてたんだよね、シチュー」)

具沢山だったのにスプーン一口分しか味わえていない。

あれにリトライするのは決まりとして、あとは――。

(「……そうだね、海産物。海のものがあったら、それを中心に攻めていこうか」)

たとえば、今しがた見かけたばかりのあら汁。魚の旨味がたっぷりと染み出たそれは、身体の芯から温めてくれるだろう。

冬の海産物といえば七輪で焼いた貝類も目立つ。あわび、かき、ほたて、うに。

どれもぷりぷりで濃厚な味わい間違いなしだ。屋外だからこそ気兼ねなく網で焼けるのも堪らない。

熱々のエビフライやイカリングなんてのも捨てがたいし、海鮮の味わいたっぷりなアヒージョもあるらしい。

それから……しきりに贅沢! との声が聞こえてくるのはカニしゃぶだ。新鮮なカニを昆布出汁で軽く湯がいて、ほんのりポン酢をつけたらぱくりと一口。

いや、しかし海産物を攻めるならやっぱり生食がベストなのだろうか。

だとすればシンプルに海鮮丼。ああ、海鮮丼にあら汁を付けたらそれは剣と盾。攻守完璧の黄金タッグだ。

(「……よし」)

こうなったらいけるだけいく!

この平穏を満喫すべきだとの初志を貫徹すべく、聖はグルメフェスの大海原へと漕ぎ出していった。