星追い、護るべきは

●星空

如何なる√においても星は輝く。

星の瞬きは、標。

であれば、|黄道十二星座《ゾディアック》は『ジェミニの審判』が刻一刻と時と共に歩み寄るものである。

「やはりか」

小さく呟いたのは、『ドロッサス・タウラス』であった。

ゾーク12神に列せられる一柱。

彼の手の中にはいくつもの輝きがあった。

その輝きは一枚の札へと変貌し、いくつにも分かたれていく。

無数のカード。

それを『ドロッサス・タウラス』は点に掲げた。

「『ジェミニの審判』が近づいている……全ての√においても発生するであろうことは言うまでもない。我らゾーク12神、何人にも遅れを取ることは許されぬ。たとえ、その相手が大首領プラグマであってもだ」

力強く握りしめた瞬間、無数のカードが世界中に飛び散っていく。

「往け、『シデレウスカード』……!」

それは英雄と十二星座とで一対となるカード。

ばらまかれるようにして飛び散ったカードは、満天の星を思わせるようであった。

「新たなカード・アクセプターが発生しうる諸刃の刃……」

彼の瞳が見やるは、地上の星。

そう、それは人であった。

人類。

脆弱なる肉の器しかもたぬ者たち。

だが、それが驕りであったことを『ドロッサス・タウラス』は認めていた。

「しかし、構わぬ。シデレウス怪人を増やすことが肝要なれど、手段は選んではおれぬ。それほどまでに人類の結束の力は強い。そして、ヒーロー共も、だ。結束の力なくとも、個の力で我らに立ち向かう姿、その力……やはり侮りがたし」

であれば、と『ドロッサス・タウラス』は地上の星々たる人間を見る。

「これは人類に対する詫びだ。我が非礼、此度の『シデレウスカード』をもって贖わせていただく――!」

●護ること

妻と子を亡くしたのは、偶然と偶然とが重なり合ってのことだった。

己にとって彼女らは生きる希望だった。

明日から小学校だからと春休みの内に遊びに行きたいと我が子は言い、勿論己は何処かに出かけた思い出というものが、どれだけ幼少期においては大切なものかを知っているから、アミューズメントパークへの小旅行を提案した。

喜ぶ我が子。

けれど、不幸なことに己はどうしても外せない仕事ができてしまった。

「たのしみにしていたのに!」

「ごめんな。でも、ママといっしょに行けるからいいだろう?」

「パパもいっしょにがよかった! パパともあそびたかった!」

「でも、お仕事なんだ、パパ」

「うそつき!」

その言葉が痛く己の胸をえぐった。

我が子はぐずっていたけれど、己はどこか誇らしかった。

子に求められているという実感があった。

翌朝になっても、まだ我が子はまだ機嫌が治っていないようだった。

「また今度、必ず一緒に行こうな」

その約束が果たされないことを己は『もう』知っている――。

●星詠み

それは星写す黒い瞳だった。

亜麻色の髪が揺れて、 星詠みであるレビ・サラプ・ウラエウス(人間災厄「レッド・アンド・ブルー」の不思議おかし屋店主・h00913)は微笑んで集まっている√能力者たちに呼びかける。

「集まってくれてありがとう。君たちは『シデレウスカード』というものを知っているかな?」

『シデレウスカード』。

それは謎めいたゾーク12神の一柱『ドロッサス・タウラス』によって、変身の力を宿した一組のカードである。

それがどうやら市井にばらまかれる事件をレビは予知したようだった。

「そう。『十二星座』と『英雄』が描かれたカードなんだ。と言ってもね、単体で所持していても何の効果ももたらさないんだ」

なら、何の問題もない、というわけではない。

「問題は、一人の人間のもとに『十二星座』と『英雄』のカードが揃った時なんだ。仮にもし、カードの所持者が√能力者なら、膨大な力を制御してカード・アクセプターになれたかもしれない。けれど、普通の……一般人は、星座と英雄の特徴を併せ持つ怪人『シデレウス』と化してしまうんだ」

レビが予知したのは、とあるアミューズメントパークにて一組のカード、『十二星座』――|『魚座』《ピスケス》と『英雄』――『典韋』が一人の人間の手元に揃ってしまう光景だった。

「その一般人……彼は、一年前に妻子を事故で亡くしてしまっているらしい。偶然にも、一年前の今日、アミューズメントパークに家族で来る予定だったそうなんだ。この日、この場所で一組のカードを手にしてしまうのは、運命だったのかもしれないね」

そう言ってレビは、頷いた。

運命。

たった一言で片付けられることではないはずだ。

だが、そう言わざるを得ない。

「彼は一人でアミューズメントパークのどこかにいるみたいだね。僕にはそこまで視えなかった。君たちにはまず、彼を探して欲しいんだ。彼が何を考えているにせよ、シデレウス怪人化してしまうのは避けられない。問題は、怪人化した後、どれだけ迅速に彼が引き起こすであろう事件をく止めることができるか、だ」

それは身も蓋もない言い方だった。

事実であるが、言葉を選ぶべきであっただろう。

「取り繕っても仕方ないからね。はい、これを」

そう言って手渡したのは『パッキンチョコ』と呼ばれる板チョコであった。

様々な絵柄のチョコレートをパッキンパッキンと割って取り出す遊びのできる駄菓子。

「道中までの小腹を満たしておくれよ。うまく絵柄を取り出せたら見せてほしいな。さあ、いってらっしゃい」

そう言ってレビは、√能力者達を見送るのだった――。

第1章 日常 『夢の国は今日も賑やか』

ポケットから一枚のカードが落ちた。

それに一般人男性は気が付きもしなかった。

もとより、多くのことを取りこぼしてきた。であれば、今更彼が手にしたカードの一枚がこぼれ落ちたとて、構わないことであった。

「……」

目は何処か憔悴しきっている。

妻と子を事故で亡くしてから、一年。

時の流れというのは、あまりにも残酷だ。

まるで心の傷は癒えない。

それでも前に進まなければならないと人は言う。

それでも生きねばならないと体は訴える。

それでも乗り越えなければと感情が涙する。

「おっと、落とされましたよ、お父様」

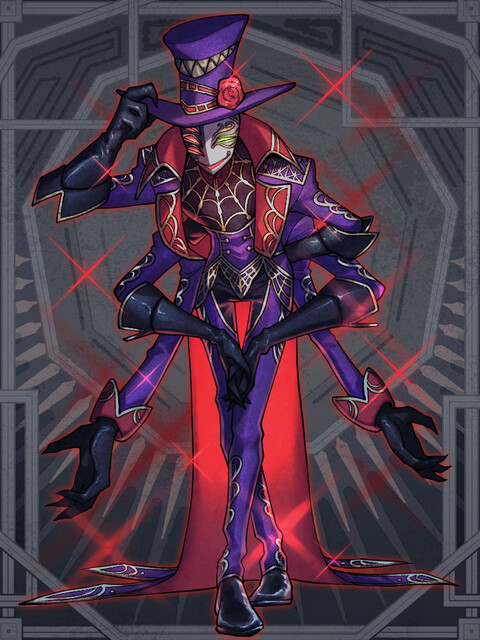

声に振り返ろうとした瞬間、眼の前には道化師めいた姿をした奇妙な男。

シルクハットを目深に被った男は、ゆっくりとした動作で一枚のカードを男性の手を取って直接わたした。

「大切なものでしょう。これは」

『星座』のカード――『魚座』。

そして、奇妙な男は笑う。

「大切なものは、ちゃんと守らなければ。運命というものは、いつだって唐突に人の大切なものから奪っていくものです。それは、あなたもよくわかっておいででしょう? ならば、抗わなければ」

男の唇の端がつり上がっていく。

そして、もう片方の手で己の手で己の口を塞いだ。

「おっと、何も言わなくてもわかりますとも。ええ、その悲しみ、苦しみ、どうあっても癒せるものではありませんよね? わかりますとも。あなたの苦しみ悲しみは理解できるとはいいません。ですが、そのやるせなさだけは、理解できます。であれば」

これを、と奇妙な男は、もう一枚のカードを手渡す。

そこに描かれていたのは、血まみれになりながら双戟を構え、立ち往生する英雄。

「これをお持ちなさい。あなたの苦しみは、やがて心地よさに代わるでしょう。悲しみは喜びにも。後は、あなたがおもうまま、ですよ?」

その言葉に一般人男性は、一組のカードを見下ろす。

何をするか、など言うまでもない。

どうすればいいか、も。

ゆらり、ゆらりと視界が揺れる……その先に、己が妻子の姿を幻視した――。

『シデレウスカード』。

それはカード単体では意味を成さぬものである。

『星座』と『英雄』は惹かれ合う運命であるというのならば、その一組のカードを手にする人間は必然を既に手にしていることになる。

「『英雄』のカードは『典韋』か。悪来典韋。剛勇の士だったね」

ガイウス・サタン・カエサル(邪竜の残滓・h00935)は、アミューズメントパークの外縁部の塀の上に立っていた。

見渡す先にあるのは夢の国。

子供らの夢が詰まった場所であるとも言えたし、ひと時の夢現を楽しむ場所であるとも言える。

彼自身には、こうした娯楽施設というものに対しての理解はそう多くはなかったかもしれない。

それ故に未だ動き出せていない。

「『ピスケス典韋・シデレウス』か。どのようなものか楽しみではある」

彼の興味はむしろ、そちらにあった。

シデレウス怪人。

それがゾーク12神の求めるものである。

彼らにとってはカード・アクセプターを生み出しかねない苦肉の策であったのだろう。だが、運命とは必然である。

であるのならば、カード・アクセプターへと変貌を遂げる者もあれば、それと同じくシデレウス怪人もまた生み出されるもの。

此度の事件、大本をたどれば、一人の男性が家族を喪ったことに起因しているとも言えた。

避けられない怪人化。

それはガイウスにとってさしたる問題ではなかった。

「元は家族を喪った男か。怪人として討たれた方が楽かもしれないね」

大切なものと二度と会えない苦しみ。

喪失感は生きている限り埋められるものではない。代わりのもので代用しようとしても、形が合わなければ、やはり虚しいだけだ。

ガイウスは、そう思ったからこそ、男が怪人として討たれた方がよいと思ったのだろう。

とは言え、事件を起こすというのならば速やかに解決すべきだ。

それが最善というものであるからだ。

「さて、それでは行こう」

外縁部の塀からガイウスはアミューズメントパークに降り立つ。

周囲の状況を見やる。

交霊……そこかしこに浮かぶインビジブルに問いかける。

男はいなかったか、と。

ふわり、とインビジブルが揺れて、示すようだった。

それは曖昧なものであったが、方角だけはわかるものだっただろう。

「どちらにせよ、足で稼ぐしかない、ということだね。まあいい。どのみち散策次いでだ」

最善が最短というのならば、そうするだけだとガイウスは平穏なる空気が流れるアミューズメントパークをインビジブルが指し示す方角へと歩みだすのだった――。

何かを考える時、自らの思考を固くしてはいけない。

柔軟であることは、変幻自在であるということ。思考というのは、あやふやな形で実体を保たぬものだ。

思考が実体を持つ時、それは人の口から言葉として飛び出した時だけであろう。

手にした駄菓子……その名前は『パッキンチョコ』というらしいことを結城・エニグマ(Puzzler・h06881)は、初めて知ったかもしれない。

絵柄に区切られた板状のチョコレート。

謂わば、型抜き、というやつであろう。

それをチョコレートに置き換えたものだ。チョコレートは割れるもの、という先入観があれば、当然固いままのそれを手で割ろうとするだろう。

「そうすっと、割れてほしくない場所まで割れちまう。なら、思考と一緒だ。柔らかくしちまえばいい」

エニグマはそう言って板状のチョコレートを掌で温める。

ふにゃり、と掌の熱で温まったチョコレートは容易く絵柄の溝に沿って割れるというよりは抉れるように分かたれていく。

「解き方さえわかれば、何事も簡単なのにな」

絵柄を綺麗に取り出したエニグマは、そのチョコレートの欠片を口に放り込む。

甘みとコク、そして僅かな苦みが、舌の上に踊るだろう。

確かに簡単なことだ。

けれど、エニグマは思う。

今回の事件は、『シデレウスカード』を手にしてしまった一般人男性が引き起こすのだという。

まずは、その一般人男性を見つけ出さねばならない。

「人の心に限ってはどうにもわからねえ。他√にはこんな複雑な事件がゴロゴロしてるってのか」

面白い、とエニグマは不謹慎にも思ってしまった。

妻子を亡くした男が、この夢の国の如きアミューズメントパークの何処にいるのか、それを謎解きというのは、確かにあまりにもあんまりな問題だった。

一見すれば心を病んだ男の暴走とも思える事件の予知。

けれど、エニグマはどうにも何かがズレているように思えてならなかった。それがどうしてなのかを解明せずにはいられない性分なのだ。

「ま、ひとまずは、その『シデレウスカード』を手にした一般人男性を探すことだな……妻子と来るはずだったパーク……」

推測する。

来るはずだった、ということはそれなりに事前に、あれに乗りたい、これに乗りたいと子供の言葉を覚えているはずだ。

であれば、男が向かうのは子供が乗りたかったもの、ではないか?

「なら、オレは」

入口付近においてあったパンフレットを一冊手に取る。

子供と言っても小学生程度というのならば、身長制限に引っかかることもあるかもしれない。

であれば、子供が乗れるアトラクションというものも限られてくるだろう。

「これと、これ、それにこれも、か。なら、あと虱潰しってやつだ!」

パークの地図、そしてアトラクションを線で結ぶ。

最短距離で走る。

男が後帰ることもできなくなる前に、止める。

それが今のエニグマが解かねばならない難題なのだ。そのために彼女はパークを直走る――。

家族を同類と呼ぶのならば、平野・空(野良ティラノサウルス・h01775)は、一組の『シデレウスカード』を手にする家族を喪った一般人男性に対して思うところがなくはなかった。

己の欠落を思う。

代わりになることはできても、真の意味で欠落は埋まることはない。

恐らく二度と埋まることはないのだろうと思う。

そう思えば、一般人男性の胸に去来したものを空は思うことしかできなかっただろうし、けれど、その欠落が呼び込む暴走が如何なる結果を齎すのかもまた理解できただろう。

埋められぬものを求めてさまよい歩いても、その轍は破壊の跡にしかならない。

「つーか」

空は息を吐き出した。

手にしていたのは、星詠みから手渡された一枚のチョコレート菓子であった。

『パッキンチョコ』。

ティラノサウルスの絵柄だった。

「なんかの皮肉か?」

ただの偶然であったかもしれない。恐竜の化石の絵柄。取り出すまでもなく空は一欠片かじる。

甘い。

甘いが、どこかほろ苦さを味わいの奥に感じさせるものであった。

「さて、どうすっかな」

本来の姿では人々を踏み潰しかねない。また、そういうことを考えながら細々としたことを行うのは得意ではない。

人の姿へと変貌し、アミューズメントパークに空は降り立つ。

目当ての一般人男性の姿がどこにあるのかは予知されていない。

「まーまさかアトラクションに乗りに来たわけでもないだろうし、向かうとした休憩スペースかな」

一般人男性の目的は確かにアミューズメントパークを楽しむことではないだろう。

家族を喪ったと言っていた。

彼の家族が、このアミューズメントパークに来る前に事故にあったのか、それとも帰り道であったのかはわからない。

「わからないことだらけだな」

まあ、当然だよな、と空は呟いた。

己は人の姿を取っているが、人ではない。同じ人であっても、一般人男性と同じ考え方ができるわけでもなければ、理解できるものでもない。

だが、寄り添うことはできる。

まったく形が違っても、己が保護している野良の犬猫と同じように感情がある。

違う感情と違う形があるからこそ、わかることだってある。

「怪人化するにしても、目的があるはずだ」

何故、怪人化するのか。

喪った者が、失う痛みを知らぬとは言わないだろう。そして、それを誰かに味合わせることも押し付けることもしないだろうと思った。

なら、と空は何故、怪人化するのか。

その意味を考えた。

「人が集まっている場所で怪人化するかもしれねーな」

何故かはわからない。

このアミューズメントパークの中でもっとも人が集まっているのは、どこか。

答えは簡単だった。

そう、アトラクションでもなければ、休憩スペースでもない。

「入口、か」

そこで怪人化してどうしようというのだ。

けれど、人は必ず集まる。

見つけたとて、なんと声をかければ良いのか。

わからない。

「ま、とりあえず会ってから考えるしかねえか」

逸れものの心に寄り添うには、それしかない。空は息を吐き出して、その一歩を踏み出した――。

『ジェミニの審判』――それが何を意味するのかを澄月・澪(楽園の魔剣執行者・h00262)は知らない。

けれど、『ドロッサス・タウラス』と『シデレウスカード』。

これらが齎す事件が関連していることは言うまでもないことだろう。

そして、その『星座』と『英雄』の一組のカードが事件を起こすのならば、これを止めなければならない。

少なくとも澪はそう思っていた。

踏み出したのはアミューズメントパーク。

穏やかで賑やかな園内の雰囲気は平和そのものだった。

事件が起こるなどとは到底思えない。それほどまでに多くの人々の穏やかな笑顔が見て取れる。

殆どが家族連れであったり、恋人たちのように連れ立って歩く者たちばかりであった。

「うー……どうしよう」

澪は見回した周囲の人々を見やり、けれど、どれもがシデレウス怪人化するという一般人男性ではないということを理解していた。

この中から一人を見つけ出すのは大変なことだ。

無論、家族を喪った彼が一人でここに来ていることはわかっている。

家族を失う、ということを澪は考えて身震いした。

自分の足元が崩れ去っていくような不安を覚えて、肩を掴む。自分がそうなったわけではない。けれど、一般人男性の身に降り掛かったであろう災難は、彼女の身を震わせるには十分なものだった。

言葉にしづらい恐怖と不安。

一般人男性は、きっとここに楽しむために来たわけじゃない。

「なんて、言葉にすればいいんだろう」

悲しみと苦しみ。

懊悩は、きっと彼を突き動かしたのだろう。

だから、運命とは皮肉なのだ。

彼の手に今、一組のカードがある。√能力者でないからこそ、怪人化してしまう。

「どこに、いるんだろう」

わからない。

家族を喪った苦しみも、悲しみも、澪は理解できるとは言えない。言えるわけがなかった。

けれど、その悲しみと苦しみが事件を起こして誰かを傷つけるのならば、それは捨て置けることではなかったのだ。

「ステージ、かな。それとも人が少ない落ち着ける場所かな……?」

わからない。

どれだけ考えてもわからない。けれど、彼女は懸命だった。

その懸命さが人を救うとは限らないけれど、それでも誰かの悲しみに寄り添おうとする心は、きっと優しさに溢れていた。

だから、彼女はパークの中を走り続ける。

きっと今日という日を彼女は忘れることはできない。

いや、今日だけではない。

昨日も、今日も。きっと忘れない。忘れることを欠落した彼女は、誰かの悲しみも色褪せることなく背負って生きていくのだろう。

それが重荷だったとしても彼女は構わない。

「忘れないよ。永遠に」

悲しみは忘れることで癒やされるのかもしれない。

けれど、忘れた悲しみの行場は何処なのか。それを受け止める澪の心は、アミューズメントパークの穏やかな喧騒の中で懸命さだけで保たれていた――。

歯がゆい思いがある。

いつだってそうだが、ゾディアックサインは全てがその通りに行われるものではない。

当然だ。

敵……√能力者たちが相対する簒奪者側にも星詠みがいる。

彼らもまた降り注ぐゾディアックサインによって行動している。互いに先手を取ろうとし続けるのならば、どちらかの予知が外れることは当然であった。

しかし、ケヴィン・ランツ・アブレイズ(“総て碧”の・h00283)はやるせない気持ちでいっぱいだった。

「やれやれ。どうして悪党どもってのは、一般人を自分の企みに巻き込みたがるんだかなぁ」

√マスクド・ヒーローにおいては、それが最もヒーローに痛手を負わせることができるからだ。

肉体的な意味だけではなく、心にも。

人の結束を狙うのが、大首領プラグマの戦略である。それは確かに人の心を痛めつけるには十分であったし、ヒーローたちにとっては、それが最も手痛い仕打ちであるとも理解できるところであった。

「前もって防げねェってのが歯がゆいが」

今更それを嘆いてもしかたないとケヴィンはアミューズメントパークに踏み出す。

一般客と紛れてパーク内に進めば、確かになるほど夢の国と言われるだけのことはあるという非日常がそこには広がっていた。

誰もが朗らかだった。

笑顔が耐えない。

こんな中に悲劇が生まれる。

怪人が齎すのだ。なら、新たな悲劇が生み出される前に、トラブルの元を絶つ他ない。

「……家族を喪う、か」

シデレウスカードを手にした一般人男性が、そうなのだという。

その悲しみと苦しみの全てが理解できるとは言えない。

けれど、思いの外堪えるものだということをケヴィンは知っていた。

アミューズメントパークのそこかしこにいる見世物の動物たちを檻の外からケヴィンは語りかける。

目的の一般人男性の姿を見ていないか、と尋ねるのだ。

動物たちはわからない、というように首を傾げるばかりであったし、要領を得ないものばかりであった。

「しかたねぇ。結局は足で稼ぐしかねぇってことだなァ」

息を吐き出す。

何処まで行っても、己は愚直なやり方しかできない。

効率を求めすぎてもいけない。かと言って、闇雲に行っても得られるものはない。

しかし、一歩一歩進んでいくしかないのだ。

苦しみを抱えても、悲しみを得ても。

それでも時は流れるし、生命は生きていかねばならないのだ。

ケヴィンはパーク内を歩く回って小腹が空いてきたことを腹の虫で知る。そう言えば、と貰い受けたチョコレート菓子をポケットから取り出す。

歩き回ったケヴィンの体温でチョコレートが柔らかくなっている。

「こいつがあったんだったな。どれ、一つ味見と行こうか」

『パッキンチョコ』というには、柔らかくなったチョコレート菓子は音を立てなかったが、しかし甘さが口に広がる。

滋味だ。けれど、その奥に苦みが僅かにある。この苦みが甘さを際立たせているのだろう。

いつの日にか、とケヴィンは思う。

一般人男性も、その悲しみが人生の殆どを締める苦みに成らないことを願う。

そうであって欲しい。

見知らぬ誰かの為にも、人は祈ることができる。

ケヴィンは、それを知っているからこそ、ゆっくりと、けれど確実に事件の中核へと歩んでいくのだった――。

迷いは、惑いと同じだ。

夜空に煌めく星のいずれかと同じだ。

昼の空に星は輝かないのと同じように、惑星は輝かない。まばゆい光を放つ恒星に照らされて輝いているように見えるだけだ。

己という惑星を照らしていたものが、なんであったのかを人は喪って初めて理解する。

そういうものだ。

何処まで行っても運命だというのならば、底意地が悪いのだと思う。

「……家族を亡くした挙げ句に、拾ったカードに翻弄されるのが『運命』だ、なんて」

録・メイクメモリア(LOST LOG・h00088)は、アミューズメントパークの中心で、昼の空を見上げていた。

青空が広がっている。

こんなにも空は青く、地には笑顔が満ちているのに、照らされない者がいる。

誰かの悲しみが、誰かの悲しみをまた生み出そうとしている。

人の心は強くはない。

けれど、強くあろうとすることはできる。

録は、己を思う。

今立つ『現在地』を思う。

それは己と家族のことだ。家族を亡くした経験はないけれど、どうしようもない出来事に鉢合わせたのならば、その憤りと無力感を知っている。

理解ると言っても良い。

「……迷った」

欠落によって録は、歩けば歩くほどに迷い続ける。

『シデレウスカード』を手にしたという一般人男性を探せば探すほどに迷うのは理解していた。

けれど、彼の歩みは止まらなかった。

迷いながらも歩み続けなければならない。

生きているのなら、歩みを止めてはならない。

それが生きているってことだと録は理解していたからだ。

「もしかしたら、見つけられることもあるかもしれないって思ったけれど……」

そう事は簡単に運ばないということだな、と彼は思って息を吐き出した。

木彫りの鷹のガーゴイルを空に放っているが、怪しい人影はないようだった。

もとより、怪人化するという一般人男性に害意はないのかもしれない。

「あるのは、きっと悲しみだけなんだろうな……」

なら、と録は思う。

迷い続けているのだ。

懊悩し続けているのだ。

己の生命に正しさなどあるのかと、男はきっと思っている。迷い続けて、苦しみ続けて、しかし終わらせることはできない。

こんな悲しみと苦しみとを他の誰かに与えていいわけがない。押し付けて良いわけがないと思っているに違いなかった。

であるのならば。

「彼は、どうするのかな」

喪っても、喪っても、人は歩み続けなければならない。

喪うことが止められないのか。

「……答えは」

何処まで行っても優しさ故のすれ違い。

くるりと、空を飛ぶ木彫りのガーゴイルが旋回したのを録は見ただろう。

それはアミューズメントパークの入口。

「喪った悲しみは、歪な守らなければという思いに転化するんだね――」

「やれやれ、ハードな仕事になりそうで参るぜ」

ノーバディ・ノウズ(WHO AM I?・h00867)はフルフェイスヘルメットの奥でため息をつくようだった。

本当にため息を吐き出していたかはわからないけれど、兎にも角にもノーバディにとっては気が重たい案件であると言ってよかった。

シデレウスカードを手に入れる一般人男性。

彼は一年前に妻子を事故で喪っているのだという。

「泣きっ面に蜂なんていうイディオムはこういう時のことを言うのか?」

災難は続く。

不幸は連続する。

鎖のように、心に楔と共に打ち込まれる。

そういうものなのだろうか。

であるのならば、それはあまりにも酷なことであるとノーバディは思わずにはいられなかった。

とは言え、このまままごまごしてはいられない。

「兎にも角にも、探さねえと話にならねえって訳ならやらないとな」

一年前に、とわかっているのならばノーバディはネットを駆使して事件を調べ上げる。

一年前の今日。

人が死ぬような事故が会ったのならば、なおさら記録に残っているだろう。

アミューズメントパークに関連した事故。

該当するのはない。

どういうことだ、とノーバディは訝しむ。

人死にが出るような事故なら、アミューズメントパークは必ず公表するはずだ。

それがない、ということはアミューズメントパークで起こった事故ではない、ということだ。

「考えられるのは、アミューズメントパークの外、か」

ここに来るまでに事故にあったのか。

それとも、ここからの帰り道に事故にあったのか。

いずれにしても、アミューズメントパーク事態に非はないと言えるだろう。

であれば、何故、一般人男性はここに来たのか。

「……ここに来たのは、引き寄せられたからか。妻子らが経験したことを、果たせなかった約束を、追体験しようっていうのか? そんなのは」

あまりにも心を痛めつける自傷行為でしかないだろう、と彼は思ったかも知れない。

引き寄せられるようにしてやってきたのもわかる。

そして、手にしたシデレウスカード。

怪人化することは止められない。

「なら、やっこさんがやらかすのは」

ノーバディは理解しただろう。

シデレウスカードを手にした男性。

星座は『魚座』。

英雄は『典韋』。

「……何かを守らねばと血涙する、かあ……いやはや、本当にハードな展開だぜ、これは」

このパークにある入口は二つ。

外縁部の切れ目にある来場者たちを迎え、そして見送る入口。

ここを護るというのなら。

「ここから出れば、死んでしまう可能性があるからって思い込んじまうのも、わからんでもねえよ」

だが、それは止めなければならない。

悲しみは越えなければならない。

無くすことはできないのだ。だったら、とノーバディは踏み出す。

己ができることは、その時に考える。

いつだって、そうなのだ――。

油の匂いが鼻をつく。

からりと上がったポテトをつまんで、二階堂・利家(ブートレッグ・h00253)は、アミューズメントパークの穏やかな空気の中にまどろむようだった。

しかし、この中にあまりにも悲劇的な『運命』に翻弄される人間がいることを彼は知っている。

「どれだけ悲劇的であっても、人道を外れ、民衆に害なす徒花は、刈り取らねばならないのが道理なんだよね」

そう、一組のカード。

シデレウスカードを手にした一般人は、シデレウス怪人へと変貌する。

√能力者であれば、カード・アクセプターとして覚醒することもあるのだろうが、今回の事件は違う。

悲劇的な運命を受けた一般人がシデレウス怪人と化せば、それが如何なる事件を起こすだろうか。

少なくとも人々に害を為すことであろうことは疑うまでもない。

もとより、簒奪者側に大きく利することになるだろうし、それを止めるために己達はこうしてアミューズメントパークにやってきている。

道理。

そう、利家はそういった。

それが『ジェミニの審判』なのかもしれない。

ただ一つ言える事は、誰も彼も平等に裁かれるが故に、正しさを証明するのは結局のところ純粋な力の歴史であり暴力そのものなのだと、簒奪者は言っているようなものだった。

一般人男性はどちらだろうか。

この世界に悲劇を己に齎した運命とやらに慟哭と復讐を誓うだろうか。

「ま、少なくとも俺は、そちらがわではないけどね」

息を吐き出して利家はいくつかのアトラクションを見て回る。

一般人男性は、子どもと過ごせなかったという悔恨を抱えているのかもしれない。

であれば、共に乗れるアトラクションの近くにいるかもしれないと思ったのだ。

例えば、コーヒーカップやメリーゴーランド、観覧車などもありえるかもしれない。

はたまた、フードコートもあるかもしれない。

動き回れば、小腹が空いてきた。

ポテトだけでは、些か腹も膨らまないようだった。

「ここにもいない、か」

どこにいるのだろうか、と利家は息を吐き出す。

フードコートに立ち寄っても見たが、一般人男性の姿はない。

「往々にして……後悔先に立たずなんだよね」

人生とはそういうものだ。

失敗は覆らない。取り繕うこともできない。

結果として受け入れるしかないのだ。そうやって運命という歯車が回っていくのならば、皮肉でしかないだろう。

利家は、ゆっくりと息を吐き出す。

青かった空は、橙色に染まりゆくようだった。

閉園の時間を告げるように、アナウンスが音楽と共に流れ出す。

人々がゆっくりと入口に向かう中、利家は見ただろう。

入口に立つ一人の男の姿を――。

第2章 冒険 『シデレウスカードの所有者を追え』

青空は、橙色に変わる。

閉園を告げるアナウンスが響き渡り、人々は家路につこうと、来場者を迎えた入口へと歩んでいく。

しかし、人々は気がついただろう。

このアミューズメントパークにある出入り口は二つ。

円を描くような塀に囲まれたパークを両端で繋ぐ入口の二つ、それぞれに一つの人影があった。

「……帰っては駄目だ」

呟いた人影は男性の姿をしていた。

両端にある入口二つに、まるで鏡合わせのように全く同じ姿をした男性が家路につこうとする人々を阻むように立っていたのだ。

「おい、どけよおっさん! もう閉園の時間だろ!」

「帰るなッ!!!」

若者が男性を押しのけようとした瞬間、叫ぶ声が聞こえた。

それは怒号と言っても良い声色だった。

若者は、その剣幕に思わずたじろいでしまったが、しかし、本当に彼が怯えたのは、その男性の体を取り巻く禍々しきオーラを見てしまったからだった。

「帰っては駄目だ。帰らなければ、事故に遭うこともなかった。此処にいれば、死ぬこともなかったんだ。だったら、ここから出ては駄目だ!!!」

溢れるオーラと共に男性は一組のカードを天に掲げる。

オーラがまるで視えない手のように一組のカードを掴み、男の頭部へと突き立てる。

二本の角のようにカードが男の頭蓋を貫き、溢れる血涙と共に、その姿を変貌させていく。

「そうだ。夢から覚めてはならないんだ。此処が楽園なんだ。だから、もうどこにも行ってはいけないんだ」

男の姿は血まみれの怪人へと変貌していく。

手にするのは、双魚を象った双戟。

そして、その姿は、このアミューズメントパークの二つの出入り口それぞれに鏡合わせのように立ちふさがっていた。

「誰も帰らせない。誰も失わせない。誰も死なせない」

『ピスケス典韋・シデレウス』。

それが怪人の名。

鏡合わせの怪人は、パークから出ようとする者たちを許さぬというように、その武威でもって立ちふさがるのだった――。

現実を見ていない。

現実を見れない。

どちらもおんなじだ、と 結城・エニグマ(Puzzler・h06881)は、『ピスケス典韋・シデレウス』へと変じた男を見た。

その異形なる姿。

怪人と言って差し支えのない存在は、このアミューズメントパークの二つの入口を塞いでいた。

双魚が示す通りの鏡合わせ。

恐らく、同時に二体の怪人を打倒せねばならないのだろうということを彼女は即座に理解していた。

しかし、己が身は一つ。

なら、共にこの場に居合わせた仲間たちを信じるしかない。

「誰も、ここから帰らせないッ! 俺は、もう二度と間違えないッ!!」

双戟を構えた『ピスケス典韋・シデレウス』の咆哮を真っ向から受け止めながら、エニグマは走った。

その瞳に√能力の発露、体中の竜漿を集約させた光を輝かせながら、怪人と化した男を見た。

己に彼を説得できる論理などない。

持ち合わせてもいない。

「わ、わあああっっ!?」

「か、怪人!? な、なんでこんなところにるんだよ!?」

混乱んした人々の声を聞く。

舌打ちしそうになるが、エニグマは噛み締めた。

「逃げろ! ここはオレがどうにかするッ!」

「護る。護る。護る!!」

迫る『ピスケス典韋・シデレウス』の双戟。

その一撃をエニグマは躱すが、地面が砕けるほどの衝撃が身を襲う。

「現実を見たくねえのかよ。わからなくもないが……それで人間やめちまうのは、“違う”だろ」

「違わない。俺はもう二度失いたくない。そのためには守らなければならないんだよ!」

「そうかい。けどよ……!」

振るう鞭が『ピスケス典韋・シデレウス』の手にした双戟に絡みつき、ぎりぎりと膠着状態へといざなう。

「俺は、護るッ! 生命を護るッ! ここからでなければ、危険な物は何一つない。なぜなら、此処はッ!!」

夢の国だから。

我が子が望んだものばかりがある。

出なくて良い。

生きていてくれれば良い。

それだけなのだ。

ああ、とエニグマは息を吐き出した。

「……そっか。お前はただ、守りたかったんだな。これ以上、誰も傷ついてほしくないんだな」

だから、誰もここから出さない。

帰らせない。

それはともすれば、帰り道は危ないから、という真心だったのかもしれない。

ぎりぎりと軋む鞭がちぎれた。

けれど、エニグマは『ピスケス典韋・シデレウス』と真っ向から双戟に組み付く。

「だが、お前のやり方も“違う”。それは誰かの明日を奪うことだ。明日には傷つく運命が待っているのかも知れない。けれど、それは誰かのあり得たかも知れない幸せを奪うような解決策だ。いや、解決策ですらない。ただの先延ばしだ」

組み合ったエニグマは真っ向から『ピスケス典韋・シデレウス』の瞳を見据えた。

「そんなものに手を伸ばすな。選ぶな。誰かの不幸の一端を引き寄せるようなこと、するな」

エニグマは、そう言って悲しき怪人を真っ向から押さえつけるのだった――。

もしも、これが夢であったのなら、どんなによかっただろうか。

けれど、夢が愛おしいものであったのならば、現実に目覚めた時訪れる空虚は人の心を殺すだろう。

少なくとも、ここは微睡みの中だ。

シデレウスカード。

一組揃ったカードのちからの発露によって男は『ピスケス典韋・シデレウス』へと怪人化した。

「誰も、帰らせない。ここから先へは、誰も、一歩たりとて!」

双戟を構えた『ピスケス典韋・シデレウス』の姿に人々は恐れおののく。

だが、どうにかして怪人の隙を付いて逃げ出せないかと人々は走る。それは愚行と言っていい。

瞬間、双戟が振るわれる。

このアミューズメントパークから一歩も訪れた者を外へと出さぬという意志が双戟に乗るようにして放たれ、人々を襲うのだ。

双戟が凶刃となって走る。

「きゃあああっ!?」

だが、人々に双戟が打ち下ろされることはなかった。

その一撃を受け止めたのは、二階堂・利家(ブートレッグ・h00253)だった。

「調停者を気取るつもりはないんだけど、間に合ってよかった」

双戟の一撃を交差させたアシュラベルセルクによって生み出した腕で受け止めた利家は、破壊された腕の残骸の背後に人々をかばった。

「護る……誰も、外には出さない。外は、危険ばかりだ。護る……!」

「まあ、落ち着けよ、おじさん」

利家は互いの距離を図りながら、ジリジリと人々を己の後ろに下がらせる。

「宵の口にもまだ早いと思うんだよね」

「関係ない。帰ってはならない。帰らせない。帰っては駄目だ。駄目なんだ」

「……」

利家に、その男の後悔を知ることはできない。

窺うこともできないが、しかし事情を知りすぎた。

これが男の悪い夢だったらよかったのだろう。だが、それでも、この微睡みの中で行った凶行は男の心を完全に殺すだろう。

そうなれば、彼は完全にシデレウス怪人へと堕す。

それは。

「俺も夢見が悪いからさ」

利家は双戟と己が生み出した機械の腕とを激突させる。

打ち合い、砕ける機械の腕。

「もう何処にも俺は行けない。あの子らがいないから……!」

「いいや。行き先は自分で決めていい。どこにだって行ける。どんな場所に立っていける。おじさん、あんたが望む同じ場所に送ることだってできる。でも、あんたは」

まだ決めていない。

そればかりか、迷い続けて、誰かを傷つけようとしている。

それはさせてはならないことなのだ。

だからこそ、利家は双戟と打ち合いながら尋ねる。

「どうしたい?」

その答えはまだ出ない。

けれど、いいさ、と利家は√能力の発露齎す光を瞳に宿し、生み出された機械腕の残骸を築きながら『ピスケス典韋・シデレウス』の悲しみと苦しみとを受け止め続けるのだった――。

どうしたい、と聞かれて。

こうしたい、と答えることができることは幸せなのだと思う。

生きるのに必死であれば必死であるほどに、脇目を振る余裕はなくなってしまう。

生きる以外のことに生き甲斐を見出だせることは、心の余白があるということだ。

それはとても幸せなことだ。

自らの存在以外に目を向けることができることは、その自分以外を見つけることができたことは、幸せ以外のなにものでもない。

けれど。

人は見失う。

「わからない。わからない。此処が楽園なのに、ここから先なんて必要ないのに。なのに、これからのことなんて」

考えたくない。

その言葉に二階堂・利家(ブートレッグ・h00253)は、そうかよ、と呟いた。

「なら、俺の心は決まった」

死なせない。

これからのことを見失った者を捨て置くことはできない。

『ピスケス典韋・シデレウス』の双戟を受け止めながら、利家は見上げる。

その双眸には悲しみがあった。苦しみがあった。

「おじさんはさ、ドン底の底の底。もう人生終わりってくらい真っ暗な終点に行き着いてしまったんじゃないかと思うんだよね」

そのとおりだ。

けれど、それは同時に正しくない。

肉体は心が折れても生きようとしている。脈動は肉体を生かそうと動き続けている。

折れてしまった心を接ぎ木にしてでも、生きようとしている。

「だからさ、どうせこの先何もないのなら。亡くした子どもと奥さんの弔いのために、一生の全てを費やすしかないんじゃないかな?」

他の何もないのではない。

喪っても、喪ったという事実だけが残っている。

「もういないのに」

「だからさ。おじさん。深く、深く、愛を捧げた二人の冥福を祈ることができるのは、この世で独りぼっちで取り残されてしまったおじさん、ただ一人だけしかいない」

利家は、『ピスケス典韋・シデレウス』の家族の名前を知らない。

どんな人間だったのか。何が好きで、何が嫌いで、どんな風に笑うのかを知らない。

現実の話だ。

当然だ。

あまりにも知らなさすぎる。誰かの特別な誰の凡庸なのだ。

けれど、『ピスケス典韋・シデレウス』は違う。

知っている。覚えている。今もまぶたを閉じれば、そこに二人の顔が浮かぶはずだ。それがどんなに悲しみに満ちていたとしても、覚えているのだ。

「おじさんだけなんだ。二人の名前と顔と記憶を覚えていられる人間は、おじさんだけなんだ」

思い出の中で人は生きるに非ず。

それを否定することもできたのだとしても、それでも。

「おじさんが生き続ける他ないんだよ。二人がこの世に生きた証を残せるのは」

双戟と拳が激突する。

涙で滲む顔があった。

鮮明に思い出せたはずの、二人の顔が滲む。

散る飛沫に映るのは、嘗ての思い出だったかもしれない。それすらも人は忘れていってしまう。

忘れなければ、前に進めないからだ。

けれど。

「忘れないということをおじさんが選ぶんなら。そんな力はいらないでしょ」

利家の拳が『ピスケス典韋・シデレウス』の頬を打ち据えた――。

叩きつけられた拳に『ピスケス典韋・シデレウス』の体が大きく傾いた。

揺れている。

天秤のように重荷の乗った秤から悲しみと苦しみが溢れるように、双眸から溢れるものがあった。

涙の飛沫が煌めくのを、木彫りのガーゴイルが捉えていた。

「見つけたかい、“麓”」

録・メイクメモリア(LOST LOG・h00088)は辿り着けない。

「そう。今いる場所からは離れたところにいるみたいだね。僕の迷子癖じゃ近づきたくても近づけない」

涙を流した人に手を差し伸べることも、拭うこともできない。

それが人の憂いの傍に立つということだ。

けれど、それができない。

できないのなら、どうするべきかなんて言うまでもない。

できることをやるまでなのだ。

故に録の瞳が煌めく。

「――|演算証明、開始《アルゴライズ・イグニッション》」

それは鎧だった。

シンメトリーからは程遠いアシンメトリー。

欠落持つ√能力者であるからこそのカタチであるとも言えただろう。

まるで骸骨だった。

しかし、その鋼鉄の駆体は、瞳に√能力の発露を示す光を灯していた。弾けるようなスパーク。電流が迸るようにして、宙を駆け抜け、『目的地』を補足する。

強化知覚がブーストされ、彼は『アルゴノート・ローグ』たる由縁を示す熱線銃を掲げる。

銃口が示すのは昼の空。

青空の先に視えずとも、しかして確かに存在する星の名を示す。

その星は惑わない。

自らに煌めく星は、指し示す。

己を『現在地』とするのならば、『ピスケス典韋・シデレウス』は『目的地』だ。

「彼に根深く刻まれ苛む『強すぎる悲しみと後悔』……狙い穿つ」

インビジブルの孤影が瞳に揺らぐ。

引き出されたエネルギーと共に熱線銃から放たれる一撃が『ピスケス典韋・シデレウス』の胸を穿つ。

「悔いるなとも、悲しむなとも言わない。けど」

人の思い出は、何処まで行っても質量を持つものである。

視えぬ重さ。

「その悔悟と悲哀が包み隠し、君から失われてしまったものを」

面を上げることすらできなくなった重さに押しつぶされてしまう。悲しみと苦しみとはそういうものだ。

なら、己が撃ち抜くのは、『なにもできなかったという自分を責める心』だ。

己を責める痛みは、何処か甘美だ。

けれど、その痛みと傷は本来あったものまでもお傷つけて隠す。

だから。

「どうか、今一度思い出してくれないか」

それは願いだったし、祈りだった――。

「帰路で事故に遭った家族。帰らなければ死ぬこともなかった、か」

錯乱しているな、と ガイウス・サタン・カエサル(邪竜の残滓・h00935)は思った。

致し方のないことでもあった。

心は脆く傷つきやすいものだ。

一組のシデレウスカード。

それは『ピスケス典韋・シデレウス』が変じた男性には過ぎたる力であったのだろう。彼は欠落を有していない。

家族を喪っても、埋め得ぬ欠落を得なかった。

それは逆説的に考えれば、その男性が立ち上がる力を持っているということでもあった。

そして、その怪人化した力を持って誰かを傷つけることをしなかった。

『誰も帰らせない。誰も失わせない。誰も死なせない』

『ピスケス典韋・シデレウス』はそう言ったのだ。

怪人化してなお。

「それは善性の表れとも言える」

ガイウスは|魔人剣《マジンケン》を手にする。

光の剣が刀身と共に『ピスケス典韋・シデレウス』へと突きつけられる。

双魚たる性質からか、『ピスケス典韋・シデレウス』はアミューズメントパークにある二つの出入り口に鏡合わせのように二体出現している。

恐らく、この二体を同時に打倒しなければ、そもそも倒せないのだろう。

敵としては厄介極まりない性質を持っていると言ってもいい。

だが、ガイウスは構わなかった。

眼の前の『ピスケス典韋・シデレウス』へと変貌した男には善性がある。得難いものだ。家族を得て、喪ったからこそ、その善性の発露は失われてはならないものに思えてならなかった。

だからこそ、だ。

「解っていると思うが、君の行動は無意味だ。此処は楽園ではない」

「違う。此処が楽園だ。此処から先へ進む必要なんてない。此処から先へなんていかせない」

双戟と魔人の剣が激突する。

重たい音を立てて、互いの刃が弾ける。

「閉じ込めても防げるのは、帰路に事故に遭うことだけ。それは死なないことを意味しない」

それは解っているはずだ。

けれど、それからも目を背けたいと思ってしまうのは、人の性なのだろう。

人は見たいものだけを見る。

不都合な真実など邪魔なだけなのだ。余計なストレスなのだ。だから、見てみぬふりをする。

そういうものだ。

だが、ガイウスは構わず斬りつける。

翻った光の刀身はまたたく間に双戟の間隙を縫って『ピスケス典韋・シデレウス』の胸元を切り裂いた。

揺れる体。

「だったら! どうすればいい! 誰も答えられない!」

「そうだ。そのとおりだ。どんなに苦しみと悲しみとを抱えたのだとしても、自分で考えなければならない。答えを出すことができるのは、いつだって人間の特権だ。君は家族を本当に大切にしていたのだろうね。だからこそ、私は言わない。今の君を家族は喜ばない、などとは」

それは、『ピスケス典韋・シデレウス』本人が良く理解しているはずだからだ。

だからこそ、光の刀身が翻る。

「ここで死ぬか、双戟を置くか、よく考えることだ」

膝をついた『ピスケス典韋・シデレウス』は血にまみれていた。

その眼前にガイウスは切っ先を突きつける。

「私はどちらでも構わない」

決めろ。

答えがわからなくても、決断することはできる。

二択ですらないのかもしれないが。

それでも決めることができる。それが人間というものだ――。

アミューズメントパークは夢の国。

夢での出来事のように現に現れた幻想の国。

眠らずとも見ることのできる夢とも言えただろう。

だからこそ、だ。

終わりは来る。

「おいおい、夢は醒めるまでが夢。夢の国はキャストにサヨナラして出口くぐるまでがワンセットで夢の国ってなもんだぜ!」

ノーバディ・ノウズ(WHO AM I?・h00867)は、シデレウスカードによって怪人化した男性――『ピスケス典韋・シデレウス』を前にして、そう言い放った。

わかっているはずだ。

たとえ、ここから一歩もでないのだとしても、運命は覆らない。

「夢なら醒めなくていい。醒める必要なんてない」

「おいおい、それじゃあ、何処にも行けねぇじゃねえか。進むことも引くこともできやしねえ。お客さん方も――アンタもな、旦那」

ノーバディは『ピスケス典韋・シデレウス』を指差す。

ゴロリ、と彼のフルフェイスヘルメットが落ち、首なし騎士へと変貌する。

そして、影で生み出された首のない馬へと跨がり『ピスケス典韋・シデレウス』の立ちふさがる入口を強引に突破しようと試みたのだ。

無論、ノーバディは自分だけがアミューズメントパークの外に出ようとしたのではない。

『ピスケス典韋・シデレウス』が他の来場者たちを傷つけぬようにと注意を惹きつけるつもりだったのだ。

だが、『ピスケス典韋・シデレウス』は動かなかった。

突進してくるノーバディのみを見据えていた。

あくまで、来場者をアミューズメントパークから出さない、というだけなのだろう。無理に押し通ろうとしなければ、その双戟は振るわれることはない。

「誰も此処は通さない。誰も帰らせはしない。誰も死なせない!」

振るわれる双戟をノーバディは受け止める。

影の肉体は痛みをを感じれど、傷はすぐさま塞がれていく。

「痛っ、てえっ!! けどまあ、やってやれねえことはないよなあ!」

影と双戟とが打ち合う。

互いに肉薄し、押しつけ、押しのけられ、それでも組み合ってノーバディは『ピスケス典韋・シデレウス』に言葉を発する。

「なぁ、旦那」

このシデレウス怪人は何処かおかしい。

シデレウスカードがあれば、不可能犯罪だって可能なのだ。

だが、それをしない。

やったことと言えば、入口にて立ちふさがり、来場者が帰ることを阻止しただけだ。

やっていることは確かに迷惑千万だろう。

だが、他の怪人たちと違って誰かを害したわけではない。だからこそ、ノーバディは思うのだ。

「アンタが守りたかったのは、アンタの子の笑顔だろ?」

「あの子はまだ、此処にいる。帰路につくことはなかった。此処にまだいるはずなんだ。だったら、帰っては駄目だ」

「けど、それじゃあ、旦那。アンタに子は『ただいま』っていえねぇーだろ。アンタに留められている来場者たちだっておんなじだ。いるんだよ。『ただいま』って言う相手が待っているんだよ」

ノーバディは『ピスケス典韋・シデレウス』を押しのけ、告げる。

「今のアンアがしてることで、アンタの子は笑ってくれんのか?」

ただいま、と言ってくれるのか。

言える訳が無い。

帰ることができないのだから。そして、彼の子供はもういない。

もう二度と、言葉を紡ぐこともできない。

その悲しみは、本人だけのものだ。だからこそ、その悲しみを他者に押し付けてならないのだとノーバディは、『ピスケス典韋・シデレウス』の慟哭を真正面から受け止めるのだった――。

指で弾いたチョコレートの欠片が宙を舞って、ケヴィン・ランツ・アブレイズ(“総て碧”の・h00283)の口に落ちた。

甘い味わいが口に広がっていくが、同時に苦々しい気分にもなった。

シデレウスカードによって怪人化された男。

その悲哀が空気を震わせているように思えてならなかったからだ。

『ピスケス典韋・シデレウス』は、このアミューズメントパークから、誰一人として帰らさないつもりなのだ。

だからこそ、二つある出入り口を、まるで鏡合わせのように分身して立ちふさがっている。

「誰かが見た夢で他の誰かが苦しむってんなら、そいつァ騎士として放っては置けねェな」

飲み込む。

甘さと苦々しさを一片に飲み干してケヴィンは『ピスケス典韋・シデレウス』へとまたがった愛馬と共に突進する。

双戟が翻り、ケヴィンの手にした斧とが激突する。

衝撃波が飛び交い、ケヴィンは馬上から攻撃でありながら見事に受け止めた『ピスケス典韋・シデレウス』の技量に舌を巻く。

そう、彼のシデレウスカード、英雄のカード『典韋』は、その守りおいて無類なる力を発揮する。

双戟を巧みにあやつり、ケヴィンを地上から圧倒させるのだ。

「誰も帰らなければ、誰も死なない。此処は夢の国だ。楽園だ。だから、もう何処にも行かなくていい。どこにも帰らなくていい。それだけのことなんだ。だから」

「それで、どこにも行けなくなってもいいっていうのか」

「死ぬよりはマシだ。生きていてくれさえすれば、それで」

それが親が子を思う気持ちなのかもしれない。

情というものなのかもしれない。

ケヴィンはそう思ったかもしれないだろう。だが、それでも、だ。

「いい夢なら、いつまでも見ていたいと思うのは道理だ。人情だ」

斧の振るわれる一閃が交差した双戟で受け止められて火花を散らす。

「……だが、夢ってのはいずれ終わる。醒めて消えるのが道理ってヤツだ」

「いいや、夢は終わらない。この夢の国からでなければ、起きたまま夢を見続けることができる」

「辛い現実から目を背けて、か」

「それの何が悪い。目覚めていても、良いことなんて一つもない」

苦しみと悲しみばかりが推し押せてくるだけなのだ。

『ピスケス典韋・シデレウス』の双眸から溢れる涙をケヴィンは見ただろう。

同情はする。

けれど。

「たとえ現実が如何に辛く苦しかろうと、ニンゲンはいつまでも夢の中で生きられるようには出来てねェんだぜ」

だから、目覚めて現実に踏み出す。

その強さがあることを知っている。今は、忘れてしまっているだけなのかもしれないけれど、それでも前に進まなければならないのだとケヴィンは己が打ち据える一撃に思いを込めて『ピスケス典韋・シデレウス』の双戟を押しのけるのだった――。

|擬人化《ギジンカ》は、平野・空(野良ティラノサウルス・h01775)の本来の姿を人間に変える√能力である。

彼自身を平凡な人間に見せることで、人間そのものとしての身体能力を発揮することができるのだ。

だが、それは不便極まりないことであっただろう。

もとより、彼はティラノサウルス。

巨大な巨躯と力を持って、あらゆる存在を噛み砕くことができる。

「今はまだちょっと周りに人が多いか」

己は、この√にあっても圧倒的少数派である。

多数に配慮する、ということを覚えたのは、人間社会に溶け込むための作法であり処世術とも言えただろう。

眼の前にはアミューズメントパークの出入り口を護る怪人、『ピスケス典韋・シデレウス』。

双戟を構え、血に塗れながらも尚、入口から誰かが出ることを禁じている。

何故そこまで、と思わなくもない。

「誰も、帰らせることはしない。此処が夢の国だというのなら、もうずっと此処にいればいい。外は、危ない」

その言葉に空は踏み出す。

人間の体躯は確かに小さいが、しかし小回りがきく。

振るわれる双戟には間合いというものがある。武器を手放さないのならば、なおのことだ。

両手が塞がっていると言ってもいい。

その体へと空は組み付く。

「気持ちが理解できるなんて偉そうな事は言わないけれどさ」

空は、そのまま『ピスケス典韋・シデレウス』を地面に押さえつけるようにして馬乗りになり、見下ろす。

その双眸を見た。

悲しみと苦しみばかりが見える色をしていた。

感情が溢れ出している。

「こんなことをしても何の意味もない、なんて言われなくても分かってて。それでもやらずにはいられないんだろう」

「意味がないことはない。こうするしかないんだ。死なないためには、危険が満ちている外には、出せない」

力を得ても。

それでもシデレウスカードを使っても、『ピスケス典韋・シデレウス』は誰かを傷つけるのではなく、護るためにこそ力を振るっていた。

その方向性が違うだけだ。

空だってそうだ。

誰かを害するのではなく、行き場を無くした者を囲い、守っていたのと同じように方向性が違っただけのことなのだ。

双眸からこぼれる涙は、思いだ。

やるせない思いばかりが身寄り溢れ出しているのだ。

「今、俺にできるのは」

居場所をなくした野良たちだっておんなじだ。

信じることができない者だっている。怯え続けるものだっている。

千差万別で、どれ一つとっても同じ境遇はない。

けれど、わかっている。

悲しみと苦しみを抱えたままでは、誰かを傷つけてしまう。

溢れ出すことを止められないのもわかっている。

空の体が蹴り飛ばされ、『ピスケス典韋・シデレウス』が双戟を構え直した。

「誰も、出さない。誰も帰さない。誰も、死なせない!!」

その言葉に空は立ち上がり、口元を拭う。

彼の思いは同じだ。どこまでいっても。ただ、方向性が違うだけ。根っこが同じなら、空はくじけない。

「だから、俺がいる。止める。受け止める。溢れた思いが止まるまで、相手になるよ――」

もしも、忘れることができたのならば。

どんなに心が軽くなったことだろう。

忘れる、と選択することで何もかも、それこそ嫌な記憶も悲しい記憶も全て綺麗に忘れ去ることができたのならば、どんなに良かっただろうか。

悲しみと苦しみの記憶は脳に負荷をかける。

ストレスと言い換えてもいい。

だから、人は忘却を覚えたのだ。忘れることで、脳に対する負荷を和らげようとしたのだ。

一種の防衛本能であったのかもしれない。

自らが勝ち得た感情に押しつぶされないように、心と体とを守るための本能。

けれど。

「そっか。あなたも、忘れられないんだね」

それがどんなに大切な記憶だったのかを知っているからこそ、澄月・澪(楽園の魔剣執行者・h00262)は『ピスケス典韋・シデレウス』を前にして頷いた。

手にした魔剣『オブリビオン』を抜き払い、魔剣執行者へと姿を変え、振るわれる双戟を受け止めていた。

いや、澪の一撃を『ピスケス典韋・シデレウス』が受け止めた、と言ってもいいだろう。

『ピスケス典韋・シデレウス』は動かない。

出入り口を守るように立ちふさがっているだけだった。

「此処から先はない。夢の国から出てはならない。醒めてはならない。此処からは、帰らせない」

そう、まるで何かを護るようだった。

鍔迫りあう魔剣と双戟。

その最中に澪は知っただろう。

彼は、シデレウスカードの力を不可能犯罪を起こすためではなく、護るために使おうとしている。

力に飲み込まれて尚、それでも悲しみと苦しみとに歪んだ思いのままに護ろうとしているのだ。

「私もね、忘れられないんだ。痛かったことも、辛かったことも、悲しかったことも。全部覚えてる」

忘れられない。

欠落した忘却は埋まらない。

ずっと、覚えているという苦痛は、誰よりも解る。

だからこそ、澪は悲しみ溢れる双眸を見つめた。

「だからね、私はあなたをすごいって思う」

素直な気持ちだった。

「痛くて、悲しくて、辛くて……その心を怪人につけこまれた時でも、前を向いて、他の人がそんな悲しみに合わないようにって行動できるんだから」

どれだけの悲しみがあっても、それを誰かに押し付けられない。

傷つけるためだけに力を振るうことができない。

何も知らずに、何も考えずに、己の心のストレスを誰かにぶつけて発散仕切ることのできる人間であったのならば、どんなによかっただろうか。

誰かの痛みに鈍感でいられたのならば、どんなによかっただろうか。

こんな苦しみを抱えなくてすんだだろうに。

けれど、それでも己の中にある悲しみと苦しみとに向き合ったからこそ、『ピスケス典韋・シデレウス』は存在している。

「だから、あなたからその力が抜けるまで、お付き合いします」

それがどんなに困難な道かなど言うまでもない。

けれど、いつだってそうだ。

一足飛びに悲しみは消え去ることはない。いつだって困難な道を往くことが、最も正しい道なのだ。

だからこそ、澪は悲しみ溢れる双眸から目をそらさない。

「私だって……護るためにこの剣を手に取っているんだからっ!」

そう、悲しみは断ち切る。

これ以上広げない。思いを同じくする剣は、『ピスケス典韋・シデレウス』に届消させるように、その力を発露するのだった――。

クラウディア・アルティ(にゃんこエルフ『先生』・h03070)は、ずっと苦戦していた。

『パッキンチョコ』。

絵柄の溝がついたチョコレート菓子である。

型抜きのように絵柄をチョコレートから上手に割って取り出す遊びのできる菓子でもある。それを綺麗に抜くために四苦八苦していたクラウディアは、アミューズメントパークのベンチで、ずっと真ん中から割れ続ける呪いと格闘していたのだ。

まあ、もふもふなにゃんこハンドでは、致し方ない結果であるとも言える。

「ふう……ムキになってはいけませんね。私は大人。私は大人。私は大人」

息を整える。

うまく割れなくても泣かない。

後でダースで買って帰ろうと心に決めて立ち上がる。

これは諦めではない。

断じて。

すでにアミューズメントパークは閉園時間に差し掛かっている。

アナウンスと共に音楽が流れ、人々が帰路につこうとしている。

だが、それを阻むのがシデレウス怪人化した『ピスケス典韋・シデレウス』であった。

「誰も帰さない。此処から先へは行かせない。失われてはならないものがあるんだ。だから、此処からは」

帰さない。

出入り口を塞ぐ『ピスケス典韋・シデレウス』は√能力者との攻防で傷ついている。

けれど、クラウディアは頷いた。

「魚座の二匹のお魚は親子という話も何処かにありましたね。これはあなたの心の『星座』のシデレウスカードが呼応した、その発露であるとも言えるのでしょう」

子供を守りたかったのだろう。

妻子を喪った男にとって、それは悔恨でもあった。

運命であると飲み込むことができたのならば、それでよかった。けれど、それができなかったのだ。

飲み干すには、あまりにも悲しみと苦しみが大きすぎた。

仕方ない、で済ませることもできない。

言い聞かせることも、自らを欺くことも、忘れることだって、できなかった。

「その想いは当然で、どうしようもなくて。あなたの悲しみは許されても、あなたの救いにはならないのでしょう」

クラウディアは頷く。

「ですが、それでも、この振る舞いは許されません」

そう、怪人化した父親の姿など、今は亡き妻子たちに見せられるわけがない。

悲しみと苦しみの上に後悔を上乗せさせないためには。

「|ただの『ヒーローショー』《希望の物語》になるようにお手伝いしましょう! このステージは、|あなた《怪人》と|わたし達《√能力者》の舞台。お帰り際の皆さんに置かれましては、もう暫くお付き合い頂きたいと思います!」

その瞳にインビジブルの孤影が揺らめく。

引き出されたエネルギーと共に護霊『ドラゴン・ミラージュ』が出現し、その頭上にクラウディアは飛び乗る。

「終わらせない。夢は、醒めない。それだけで」

「いいえ、夢は醒めるもの。ですが、そのひと時は心に残り続ける。あなたの悲しみを、誰かの悲しみにさせないためには!」

吹き荒れるドラゴンブレス。

その合間に飛ぶのは、ウィッチ・ジャベリン。

双戟が弾け飛ぶ。

「そのために今、わたしはここにいます! いつだって、お出かけする時には『いってらっしゃい』を。そして、出迎えるときには『おかえりなさい』を。あなたは待っているだけなのです」

「なにを」

「『ただいま』と言ってくれる人を。あなたに必要だったのは、たったそれだけなのです。もう気がついていたはずです。あなたに本当に必要だったのは、そんなカードじゃなく!」

そう、ただ一言。

それだけでよかったのだ。

溢れる力の発露を砕かれるように『ピスケス典韋・シデレウス』は膝ついた。

もう片方の出入り口に立ちふさがっていた『ピスケス典韋・シデレウス』もまた同じだった。

「『ただいま』、『おかえり』、『楽しかった?』……ただ、それだけだったのに」

それすら言えなかった。

その悔恨が心を傷つけ続けた。

ボタンの掛け違いだけだったのかもしれない。

自らがしようとしたのは、己ができなかったことを誰かに押し付けることだった。それを悟った男は、溢れる涙と共にうずくまる。

その頭上から一組のカードがこぼれ落ち、もう二度と彼の中に入ることはなかった――。

第3章 ボス戦 『ジョン・ドゥ』

『ピスケス典韋・シデレウス』は、男の涙と共に頭上からこぼれ落ちたシデレウスカードと共に姿を消した。

うずくまった男の涙は枯れないだろう。

涙は悲しみと苦しみ。

その発露。けれど、彼の滲む視界には失われた妻子の姿があった。忘れられないのではない。忘れたくない、その思いが涙と共に彼の心を慰め続ける。

きっとそうなのだと信じたい。

傷ついても、苦しんでも、人は前に歩み続けなければならない。

生命が尽きるその時まで、捨て去ることなく抱えて生きて行かねばならないのだ。

己の意志で力を捨てた男を√能力者たちはどう思っただろうか。

けれど、その姿を落胆の視線で見つめる男がいた。

「ふぅむ。これはなんとも、がっかりです。『魚座』と『典韋』。この二つの力が合わされば、絶対守護者のシデレウス怪人が生まれたはずなのに。それを自ら捨て去るとは。なんともいやはや」

その声は、アミューズメントパークの時計塔の上から聞こえた。

√能力者たちは見上げただろう。

そこにあったのは、多腕の奇妙な怪人の姿だった。

「おや、皆様。ご注目頂きありがとうございます。ワタクシ、『ジョン・ドゥ』と申します」

笑うように口角を釣り上げた仮面と共に、簒奪者『ジョン・ドゥ』は慇懃無礼にも一礼してみせた。

「此度は邪魔立てしていただいたようで。なんともワタクシ、感動いたしております。排除するでも、取り上げるでもなく、ただ慰めるだけ、とは。いやはや」

名無しの権兵衛。

それを示す名を持つ怪人は、その言葉とは裏腹にあからさまに嘆息を漏らしていた。

「やってくださいましたね。その男は良き夢を見ていただけなのに。つらい現実に向き合わせてしまうとは。悲しみに立ち向かっても、苦しみをこらえても、何も良いことないですのに。悲しみ、苦しみは享楽に転化して差し上げなくてはなりません。それが人間の性というものでございましょう。水の流れが、上流から下流へと落ちるように、人は楽な方に流れていくべきなのです。それが人間の本質。善性をもって生まれても、悪性に染まるように。善性などもとより持ち合わせず、悪性のみにて生まれてくるように」

『ジョン・ドゥ』はシルクハットの鍔を摘み上げて、多腕をあわせた。

「悪こそが人の本質。であれば、ここからが、ショータイムでござます」

告げた言葉と共にばらまかれるのは結晶。

それに触れたものたちは、みな、怪人化への誘惑を断ち切れない。

このアミューズメントパークに集まった人々全てを『ジョン・ドゥ』は怪人化させようとしていた。

これを阻めるのは√能力者しかいない。

悲しみと苦しみに向き合うものを愚かと嘲笑う者を、打倒さなければならない――。

「『ジョン・ドゥ』か。洒落た名乗りのつもりなのかな?」

ガイウス・サタン・カエサル(邪竜の残滓・h00935)は、アミューズメントパークのひときわ高い時計塔の天頂に立つ存在を見上げ、そう告げた。

まるで己が何もかも俯瞰して物事を見ているのだと示すように、高みから此方を見下ろしている。

その姿が、名前が示すようにあまりにも無貌故にガイウスは失笑を禁じ得ないというように肩をすくめてみせた。

そんなガイウスの言葉に簒奪者『ジョン・ドゥ』はあくまで慇懃無礼なる態度を崩さなかった。

「なかなか小粋な演出ができたと自負しておりますが?」

「そう思っているのならば、とんだ夢想家だな。しかし、悪こそが人の本質か」

ぴくり、と仮面の奥の瞳が揺らめくのをガイウスは見ただろう。

『ジョン・ドゥ』――名無しの権兵衛と名乗る簒奪者の語る言葉にガイウスは首を傾げて見せた。

「ジョン君、君は本当に善とは何なのか、悪とは何なのか理解して喋っているのかね?」

「ええ、理解しておりますとも。本質を理解すればこそ、俯瞰して物事を見ることができるとうことでございましょう?」

時計塔からばらまかれるトランプが紙吹雪のように降り注ぐ中、ガイウスは息を吐き出した。

確かに善悪論は人間の歴史の中において、常に語られてきたことだ。

論じ、考え、また同時にこうであって欲しいという願いでもあった。それをガイウスはなかなかに面白いものだと思っていた。

議題として優れているとも言えてたし、そうしたことを語る人間たちは、いつだって懸命に生きたものだった。

だからこそ、だ。

「少なくとも簡単に人間の本質などと言ってしまうと失笑を買うのでやめておいたほうが良いよ」

「ですが、事実でもありましょう?」

「そうかね。私はそうは思わない。いや、むしろ、それは人間が出すべき解答だ。少なくとも、だ。君のような俯瞰を決め込んだ傍観者が言う言葉ではないな、と思っただけだ。当事者でもないものが、俯瞰を気取ってあれこれ上から語る言葉ほど空虚なものはない」

その言葉に『ジョン・ドゥ』は答えるより速く、その√能力を発露させていた。

トランプの影から飛び出したナイフがガイウスの喉元を狙う。

だが、それよりも速くガイウスは動いていた。

一瞬。

そう、刹那と言ってもいい。

その瞬間にガイウスの瞳にはインビジブルの孤影が揺らめいていた。

引き出されたエネルギーと共にガイウスの|魔人剣・参《マジンケン》が奔る。

否、彼自身が跳躍する。

如何に『ジョン・ドゥ』の攻撃が早かろうとも、彼の√能力は後の先。

謂わばカウンターである。

己を攻撃しようとした瞬間に、ガイウスの攻撃は放たれている。

「おや、気に障ったようだね?」

振るわれる魔人の剣が一閃を描き、『ジョン・ドゥ』の体を斬りつける。

「……ッ」

「残念だったね」

「人間の形に出した竜風情が……よくもまあ!」

「それはお互い様じゃあないかね。少なくとも、傍観者である君よりは、マシさ」

ガイウスはそう言って、迫るナイフの一撃を弾きながら『ジョン・ドゥ』と空中戦を繰り広げるのだった――。

簒奪者『ジョン・ドゥ』は語る。

人の善悪を。

そして、夢から覚めた男の現実を。

辛く苦しい現実がこれからも続くことを夢から覚めた男に突きつけたのが己達であると詰るように笑っていたのだ。

「まったくもって、意地が悪いですね、皆様は。あの男の救いは、夢の中に居続けることでしたのに。それをワタクシはお手伝いしていた、それだけなのですよ? むしろ、邪魔者は皆様では?」

その言葉に二階堂・利家(ブートレッグ・h00253)は、あっそ、と切り捨てた。

「そりゃあどうも……でも、あんたさ……分かりやすいな?」

「ええ、それはそうでしょうとも。なにせ道化でございますから。わかりやすいは、やりいやすい、とも言いましょう?」

「ハッ、どうにもこうにも全部が全部|薄っぺらい《底が知れる》ぜ」

「そうでしょうか? 少しばかり皆様の心に突き刺さったのではないでしょうか? ワタクシの言葉は」

笑う声がばらまかれ、紙吹雪のように舞うトランプの何処からか聞こえる。

身を隠しているのだろう。

が、利家は息を吐き出した。

「誰でもないし、どうでもいいやつがどれだけ囀ろうが、俺には何も響かない」

「では、どうしてそうも苛立っているのです?」

利家は己が手にしたスモークグレネードを叩きつけた。

広がる煙幕。

そして、彼は走っていた。

確かに苛立っている。当然だ。

けれど、それは『ジョン・ドゥ』の言葉が耳障りで煩かったからだ。

それ以上でもなんでもない。

「|無貌の怪人《トリックスター》っていう役割に酔い過ぎ。楽しかった?」

「ええ、皆様を翻弄するのは、憐れなる男を教唆するのは、滑稽で面白かったですよ?」

あくまで傍観者なのだ。

何処まで行っても、第三者なのだ。

それを慇懃無礼に語り尽くす『ジョン・ドゥ』に利家の苛立ちは頂点に達していた。

そう、傍観者の視点は、第三者のご高説でしかない。

ぐだぐだぐだぐだと敵意を真似にして怒気すら感じられないっていうのなら、もう知ったことではない。

「あんたも当事者なのに、危機感とかないのかな?」

「ふふっ、そういうのは、ワタクシに危機感を覚えさせてからでは、ありませんか?」

どたまに来た。

「まあ、これでおさらばですが」

迫るナイフの一撃をガントレットで弾き、利家は『ジョン・ドゥ』を睨めつけた。

敵が攻撃することはわかっていた。

だからこそ、誘ったのだ。

最初の一撃。それを譲った。当然、此方に近づいているとわかっていたからだ。

首元に放たれた一撃は、確かに利家を絶命に近しいものであっただろう。

だが、返す刃で放たれた渾身の獣化部位による一撃は致命に近しい一撃となって『ジョン・ドゥ』へと叩き込まれる。

多腕でガードしていても関係ない。

己が√能力は、己が受けたダメージを全快させる。

致死に至る一撃であっても、カウンターを決めた瞬間に回復するのだ。

「なっ、なんですと!?」

「たじろいだフリするんじゃあねーよ。ブチ殺すぞ道化――」

多腕がきしみ、砕ける音がした。

√能力者の一撃。

それによって簒奪者『ジョン・ドゥ』の腕の一対が砕けたのだ。

「おっと、なかなかやるじゃあないですか。それほどまでにお怒りとは。なんとも。いやはや、ですな。皆様、どうかお考えください。皆様がしたのは、微睡みに沈む幸福を遮ったことでございます。かの男がシデレウス怪人になることは、幸せの一歩だったのですよ?」

そう語る『ジョン・ドゥ』に結城・エニグマ(Puzzler・h06881)は頭を振った。

「男の解は、男にしか導き出せない」

「誰かがこっそり耳打ちして答えを教えてあげることもできましょう? 間違った答えを書いてしまう前に教えて差し上げるのは、何も間違ったことではございませんでしょう? 謂わば、老婆心、というやつではないですか? それも否定されますか?」

「知ったことか。お前の言っていることは、全部が薄っぺらい。お前のような存在の排除、それがこの事件の解だ。オレ達は、それを導き出だす。それが最適解だと示して見せる」

手にした竜漿兵器がパズルのように組み替えられ、鞭のように撓って『ジョン・ドゥ』へと迫る。

宙を奔る鞭は、『ジョン・ドゥ』を捉えようとするが、煌めく結晶に阻まれてしまう。

「チッ……!」

「ホッホッホ、捕まりまいたしませんよ。なにせ、ワタクシ、これからも大忙しなのです。シデレウス怪人へと人々を覚醒させなければなりません。あのカードがあれば、不可能も可能にできてしまう」

「それはただの教唆っていうんだぜ」

「ですが、人の本質が悪性であれば、致し方のないことでございましょう」

笑いながら結晶をばらまく『ジョン・ドゥ』にエニグマは迫る。

鞭から盾へと変形した竜漿兵器を構え、その盾の前面を叩きつけた。ぐらりと揺らぐ『ジョン・ドゥ』の体。

だが、時計塔の壁面を器用に駆け上がり、『ジョン・ドゥ』はまた笑った。

「人はどうしようもないものです。自らが善いものだと錯覚する者ほど、悪性に染まりきっていることに無自覚。そして、その無自覚が他者を傷つけてしまうのです! 悪こそが人の本質!」

「悪こそが人の本質?」

竜漿兵器を組み換え、鞭が更に『ジョン・ドゥ』の体に絡みつく。

動きを止めた、と思った瞬間、鞭を引きちぎる『ジョン・ドゥ』がまた笑う。

「ええ、そのとおりです。あなたにも覚えはございませんか?」

「『ジョン・ドゥ』。その解……いや、くだらねえ願望には|偽《False》を突きつけてやる」

「願望とは、またどうしてそのように?」

「あいつは護ろうとしていた。救おうとしていた」

「それ自体が間違いであったというのに?」

確かに、とエニグマは思っただろう。

『ピスケス典韋・シデレウス』は、間違えていた。それは悲しみと苦しみという重さが、彼の心を歪ませていたからだ。

「解放こそ間違えていたが」

けれど、それでもあの行動に嘘はなかったのだ。

誰も傷つけず。誰かを救おうとし。己の悲しみと苦しみとを誰かに味合わせぬためにと、ただそれだけで護ろうとしていたのだ。

それが全てだ。

「あいつの心は|真《True》だったから」

一瞬の隙しか生み出させなかったが、しかし|鋼壁反鎖撃《コウヘキハサゲキ》は、『ジョン・ドゥ』へと届くのだ。

√能力。

それはインビジブルより引き出したエネルギーによって発露する。

エニグマが手にしていたカード、その描かれた魔法陣から放たれる魔力砲撃の強撃。

その一撃が炸裂し、時計塔へと『ジョン・ドゥ』の体を強かに叩きつける。

苛烈なる一撃は、時計塔すらひしゃげさせ、エニグマは『ピスケス典韋・シデレウス』の心こそが真出会ったことを証明するように、その拳を振り抜いたのだった――。

ひしゃげた時計塔は、|危険地帯《デンジャーゾーン》であった。

迫る√能力者達を前に簒奪者『ジョン・ドゥ』の道化の仮面は笑ったままだった。

膨大な魔法の一撃を受けてなお、多腕がひしゃげた程度。

「ホッホッホ、多勢に無勢というやつでございますね。ですが、ワタクシ、仕事はきっちりと熟す方でして」

結晶がばらまかれる。

それは人々を怪人化へといざなう結晶であり、『ジョン・ドゥ』の√能力であった。

それに触れれば人々は悪堕ちへの誘惑を振りほどけなくなる。

「だったらなんだってんだ? それがどうしたっていうんだ? キラキラとばらまくっていうのなら、オレは」

声が響いた。

時計塔がひしゃげ、折れるように崩落する中、『ジョン・ドゥ』は見ただろう。

√能力の発露、インビジブルの孤影が揺らめく地上にあって継萩・サルトゥーラ(百屍夜行・h01201)が、己を睨めつけていrうのを。

「いっちょハデにいこうや!」

崩落する瓦礫を蹴ってサルトゥーラは『ジョン・ドゥ』へと肉薄する。

「これ以上ないほどに盛大ではありますけれどね」

「まぁ、焦んなや! 楽しいのはこっからだろうが!」

「なんとも享楽的なのでございましょうや」

サルトゥーラは戦うことを好ましく思っている。

それは彼に内在する人格が好戦的だからであったかもしれないが、しかしそれ以上に戦うことが己の存在意義であったからだ。

ツギハギの体は戦うために『そうなった』のだ。

であれば、戦いに身をおいてこそ、己なのだ。

サルトゥーラはソードオフショットガンによって放った散弾で結晶を砕きながら『ジョン・ドゥ』へと蹴撃を見舞う。

その一撃は『ジョン・ドゥ』の多腕によって受け止められた。

有効打を与えられない。

空中で体勢一つ崩さぬ『ジョン・ドゥ』にサルトゥーラは笑った。

「なかなかに芸達者な御方だ。ですが……」

『ジョン・ドゥ』も笑った。

しかし、次の瞬間、戦場には警告音が鳴り響く。

そう、それは危険を否応なしに思わせる警告音。

人の本能に訴えかける音であった。

「これは、一体どのような趣向なのでしょうか?」

「ハッ、決まってるだろ。てめぇは今、踏み込んじゃあならねぇ場所に踏み込んだ。ここが夢の国だっていうのなら、てめぇみてーな外道はいちゃあならねぇんだよ。であれば、来るぜ?」

サルトゥーラが笑う様を『ジョン・ドゥ』は理解できなかっただろう。

何故笑うのか。

嗤うのは己の役割であるはずなのに、眼の前の√能力者が己を笑っている。

何故。

「もう此処は、てめぇにとっての危険地帯。逃げ場なんてあると思わねぇことだな!」

サルトゥーラは空中から地面に落ちながら『ジョン・ドゥ』に向かって拳を突き上げた。

そう、それはアミューズメントパークに点在する√能力者たちの√能力の発露を示す輝きだった。

その輝きが、悪辣なる道化に迫っていた――。

ひしゃげた時計塔が崩落していく。

その瓦礫が大地に降り注ぐ中、輝く結晶が人々に降り注ぐ。

悪堕ちへのいざない。

結晶に触れれば、人々は怪人化への道を拒めない。

誰もが悪に染まる可能性を持っている。

水が下流に流れるように、人はもとより悪性を持つ。そして善性を持ち得えるからこそ、心が揺れ動く。

心は天秤そのものだ。

であるのならば、モラルは支点であったことだろう。

揺れ動く心の様を嘲笑うのが簒奪者『ジョン・ドゥ』であった。

「何を言うかと思えば、√能力者程度。いくら束になるのだとしても、ワタクシ、負ける気はまったくございませんな」

「ハッ、キレが悪いぜ、|『名無し野郎』《ジョン・ドゥ》。随分と御託を並べてくれたじゃあねェかよ」

ケヴィン・ランツ・アブレイズ(“総て碧”の・h00283)は己が右掌でもって結晶に触れ、打ち消しながら瓦礫の破片を蹴って飛ぶ。

「おう。思ったように事が運ばなくてがっかりしたか?」

「いえ、確かにガッカリはいたしましたが、身がちぎれる程に、ではございませんよ。人生とは常に奇想天外。予測不可能なものでございますから。ですが、あの男が自ら力を手放したのは、確かにがっかりいたしました」

「なら、テメェの観察眼もその程度ってコトだな」

「そうですなぁ。ですが、観察眼などなくとも、人の性質というものは、わかりやすいものでしょう? 本質など、眼が一つ二つあればわかるものです」

ケヴィンは空中に舞う結晶を握りしめ、砕いた。

「ニンゲンの本質が善なのか悪なのか、そいつァ俺にもわからねェ」

握りしめた拳が軋む。

己の√能力は、√能力を打ち消す力。

人々を怪人化させぬために結晶を砕くことに注力していた。

それを嘲笑うように『ジョン・ドゥ』は結晶をばらまき続け、ひらりひらりと空中を飛ぶのだ。

全てが無駄だというように。

だが、本当にそうか? そうなのか?

いいや、違うと思うのだ。

「夢にまどろんでいればよかったのです。それだけで幸せだったのですから! 人の本質は悪! 変わらないのです」

「いいや。夢に逃げようが、楽な道を選んで悲しみや苦しみから遠ざかろうが、現実は必ずいつかどこかで追いついてくる」

「残酷なことです。ですから、怪人化すれば、限りなく現実を遠ざけることができるのです。それを貴方がたは、あの男から奪ったのです」

「そうかもな。だが、ニンゲンってのは、いつだってそうだ。俺たちにはおよびも付かねェことをやってのける」

そう、見てきたのだ。

ニンゲンを。

いつだってそうだ。

ニンゲンはつらい現実を前にして如何に振る舞うのか。悪が本質だというのならば、とうに滅びている。

だがそうではない。

「大層な御託はここまでだ。ここからは傍観者としてではなく当事者としての時間だぜ。テメェに立ちふさがる現実とどう相対するか見せてもらおうじゃねェか!」

結晶を砕き続ける。

それがケヴィンの選んだ道だ。

『ジョン・ドゥ』を直接叩けなくても構わない。

己がすべきことはもう定まっているのだ。

「精々テメェが謳う『楽な道』とやらで、俺を、俺達を退けてみせるんだなァ!」

その言葉に続くように√能力による光が発露した――。

砕かれる結晶が周囲に散る。

あの怪人化を齎す結晶は、砕けば効力を喪うようだった。

他の√能力者による結晶の無効化。

その最中に平野・空(野良ティラノサウルス・h01775)は、擬人化を解除し、己が本来の姿をさらけ出していた。

あまりにも荒唐無稽な光景だった。

ひしゃげ、崩落する時計塔。

きらめくようにして散る結晶。

斜陽の橙がアミューズメントパークを染め上げる中、現れたのはティラノサウルスであった。

誰もが見上げただろう。

その威容を。その巨躯を。

力強く、また空想の権化の如き姿。

「これはまたなんとも愉快なお友達が来てくださったものです」

ひしゃげた多腕の掌を打ち合わせて簒奪者『ジョン・ドゥ』は空の姿に嗤うようだった。

「恐竜が、人間のために戦いますか。善悪などない貴方が。善悪に揺れる人間を」

「俺も人の本質なんざ勝たれる身分じゃねえがな」

瞳を覆っていた被膜が開き、『ジョン・ドゥ』を睨めつける。

「人の本質が低きに流れる悪だってんなら、お前がなにかする必要なんてないだろ」

「いえいえ。無秩序な川の流れは、遠回り、回り道をしてしまうものです。人の生は限られております。であれば、最速最短へと導いて差し上げたいと思うのが人情でございましょう?」

「何が人情だ。笑わせるな。お前がやった悪事を、人間の本質だなんて誤魔化してんじゃねえよ」

「ごまかしとはこれまた」

「そうだろうが! 自分の意志で現実と向き合うと選んだことを、馬鹿にしてんじゃねえよ!」

擬人化を解いた空が地面を蹴った。

石畳が砕け、空は咆哮する。

それは物理的な衝撃波を伴うほどの叫びであった。

あまりの声量に『ジョン・ドゥ』は耳を塞いだ。

「なんとも、これほどの声量とは驚きです」

しかも、彼の咆哮によって『ジョン・ドゥ』の放った結晶が吹き飛んでいるのだ。

「こんなもん使っといて何が本質だってんだ」

「言ったでしょう。お手伝いなのですよ、これは」

「そういうのは、余計なお世話にも劣る下世話ってやつなんだよ! 覚えておけ!」

唸るようにして空は宙を舞う『ジョン・ドゥ』へと迫る。

突進による勢いを殺されぬままに空は『ジョン・ドゥ』の体躯に噛みつく。

固い。

噛み砕けない。

これが簒奪者。多腕が空の顎を外すようにこじ開けようとする。

「このワタクシにたいしてなんて無体。ですが、吠えるには力が足りませんなぁ」

「知ったことかよ! お前が誰であろうと何であろうと関係ねぇ! ここで!」

|噛みつき叩きつけ《バイト・アンド・バスター》は、終わらない。

己の顎から逃れられる前に空は『ジョン・ドゥ』の体を地面へと首をふるった。

「ここで潰れろ!」

叩きつけられる体躯。

砕けた石畳が舞う中、ダメ押しというように空は、己が巨体と共に『ジョン・ドゥ』を踏みつけ、叩きのめすのだった――。

人は多くを抱えて生きていかねばならない。

長く生きれば、それだけ抱えるものは多くなる。捨てることもできたかもしれないが、捨てないことを選んだ人間は、それだけ強いのだ。

だから、『ピスケス典韋・シデレウス』が、その力を自ら捨てたことを選択したという事実は重たいことだった。

簒奪者『ジョン・ドゥ』が語るところの人間の本質故に、楽きに流れる悪性であるというのならば、それはやはり善性の発露だったのだ。

だから、 クラウディア・アルティ(にゃんこエルフ『先生』・h03070)は、よかった、と呟いた。

悲しみを良しとするわけではない。

けれど、生きるということはいつだって辛い現実の連続だ。それでも、生きてることが喜ばしいのだとクラウディアは思ったのだ。

地面に叩きつけられた『ジョン・ドゥ』の体躯が多腕と共に立ち上がるのをクラウディアは見ただろう。

「まったく、なんと乱暴な方々なのでしょう。本当に骨が折れますよ。あの男の困難な道を喜ぶなど、到底ワタクシには、とてもとても思えないことです」

「確かにそうなのかもしれません。あの人には、これより多くの苦難が満ちているのかもしれません。辛いのかも知れません。でも、抱えて前に進むことができれば」

「おお、なんと非道なのでしょう。辛さに向かうものの肩を取るでもなく、押すとは! ああ、人の心がないのでしょう!」

「ええ、つらい現実に彼を戻してしまった責任は、わたしたちにあります。ですから、責任は取りましょう」

クラウディアの瞳が√能力の発露を示す。

揺らめくはインビジブルの孤影。

引き出されたエネルギーをたぐり、クラウディアは『ジョン・ドゥ』を睨めつける。

だが、次の瞬間、彼女の視界を覆ったのは無数のトランプカードであった。

紙吹雪の嵐のようにクラウディアは『ジョン・ドゥ』の姿を見失った。

「シデレウスカードさえあれば、あの男はずっと夢の中をまどろんでいられたのですよ。何も現実に引き戻さなくてもよかったのです。おお、なんとおいたわしいことでしょうか」

「諸悪の元凶が責任転嫁など、醜悪も甚だしい!」

「ですが、それもこれも人の業というものでしょう。それが引き寄せたものですよ? シデレウスカードは資質あるものに惹かれる。遠かれ遅かれ、どのみち、あの男は道を踏み外していたことでしょうに」

「シデレウスカードをばらまいたからでしょう!」

クラウディアの背後に『ジョン・ドゥ』が影から立ち上るようにして現れる。

背後に気配を感じ取ってクラウディアが振り返ったが、遅かった。

振るわれる多腕の一撃にクラウディアの体躯が吹き飛ぶ。

石畳を転がる体。

体に痛みが走る。

けれど、クラウディアは立ち上がって睨めつけた。

「善性を持って生まれも悪性に染まる。善性など持ち合わせず、悪性のみで生まれてくる。いずれも」

「ええ、いずれも人の本質というものです」

その通りなのかもしれない。

だが、クラウディアは√能力の発露にきらめく瞳で『ジョン・ドゥ』を睨めつけた。

「ですが、『それでも』と、悪性から善性へと揺れ動く心が――良心があれば」

「だからなんだというのです。そんなものなど、人の心を痛めつけるだけのものでしょう。現実を前に、良心など何の役にも立たないのですよ!」

「『それでも』! 人は|夢《未来》を描けるのです! アルカナ・ブラスト!」

放たれるは魔力の奔流。

その一撃はトランプカードの嵐ごと『ジョン・ドゥ』の体を吹き飛ばした。

人は描く。

己の中にある可能性を。

そして、それがよりよい未来に繋がると信じて生きていくのだ。

「ぶっとべー!!」

クラウディアはそれを信じてる。

そうであってほしいという願いであったかもしれないが、祈りでもあった――。

「結局のところ、ですよ?」

簒奪者『ジョン・ドゥ』は√能力者たちの攻勢を受けながら、しかし笑みを浮かべる道化の仮面の奥でも同じように嗤っていた。

追い詰められているはずだ。

なのに、まだ底意地の悪い笑みだけが仮面に張り付いている。

「此度、貴方がたがあの男の怪人化を止めても、近い将来また同じことを繰り返すでしょう。なぜなら、どうしたって辛い現実が朝日が昇るのと同じように繰り返し繰り返しやってくるのです。そして、人の本質が悪であるのなら、いずれ今日という日すら忘れてしまうでしょう」

そういうものだと、『ジョン・ドゥ』は多腕をあわせて、揉み手、擦り手を繰り返す。

それがミスディレクションであることは言うまでもない。

けれど、澄月・澪(楽園の魔剣執行者・h00262)は頭を振った。

「あなたは間違ってる。辛いことがあっても、悲しいことがあっても、前に進む人を見て、それは人間の本質じゃあない、そうあるべきじゃあない、なんて……」

「いいえ、その通りでございますよ、小さなレディ。あなたはまだ世間というものを知らない。世界というものを知らない。だから、そんな世迷言のような綺麗事を言えるのです。大人になるって大変なことでございますよ?」

「それは違うよ。それが違うから、人は誰かに優しくできるし、前を向いて進めるの」

「そうでしょうか? 後ろ向きに歩く者だっている。それって自由でしょう? 自由とは何ものにも縛られぬということ。ああ、御覧なさい。空を。これこそ自由の象徴じゃあございませんか?」

瞬間、澪の眼前にトランプカードが出現する。

それを手にした『ジョン・ドゥ』が一瞬で距離を詰めていたのだ。トランプカードは手品道具の最たるもの。

その射程を一瞬で詰めた『ジョン・ドゥ』の笑みの張り付いた仮面が悍ましさを澪に感じさせただろう。

「あなたのそれは、ただの願望です」

――魔剣執行『オブリビオン』によって澪は魔剣執行者へと変貌し、強烈なプレッシャーと共に『ジョン・ドゥ』の手にしたトランプカードと打ち合う。

ただのカードだというのに、振るわれる鋭さは刃そのもの。

火花が散る刃とカードの間に『ジョン・ドゥ』の姿が消える。

そう、これはマジック★ショーなのだ。彼の姿が透明になって消えたのは、翻した外套の力だった。

「願望、結構なことじゃありませんか。人とおんなじですよ、小さなレディ。人はその願望のために、どんな理由だってこじつけてくるものです。ワタクシだって、あなただって、そこの人間だって、みんなみんな同じなんですよ? 己の善が他者の悪ではないと何故言い切れます?」

「虫酸が走るとはこういうことを言うんだろうな」

その声に『ジョン・ドゥ』は振り返った。

「|此処は「森」《ゲームキーパー》」

瞬間、彼の周囲を取り囲むのは森林地帯たる情景だった。

ありえないことだった。

「随分と好き勝手に言ってくれる」

それは録・メイクメモリア(LOST LOG・h00088)の声だった。

彼は『航路』を欠落しているがゆえに迷い続ける。

しかし、己が立つ『現在地』と立ち向かうべき『目標』は補足できている。

それだけで十分だった。

何も困らない。

だが、『ジョン・ドゥ』の語る言葉に録は、確かに苛立っていたのかもしれない。

簒奪者『ジョン・ドゥ』は都合よく人の善悪を言葉にしている。

「確かに悪に堕ちる人も悪に誘われる人もいる。今日、悪の誘惑を振り切ったからと言って、明日も誘惑を退けられるとは限らない」

「ええ、ええ、そうでしょうとも。よくわかっておいでだ」

『ジョン・ドゥ』は透明化するマントで身を包みながら、しかし、この事態を冷静に観察していた。

周囲が森林地帯へと変わる√能力。

世界にテクスチャを張るようにいとも簡単に『敵の領分』へと変えてしまう力に警戒しないわけがなかった。

いや、そもそもだ。

何故、己はこうも悠長に付き合っている?

「けれど、一度悪に触れても、あるいはだからこそ善くあろうと努める人だってたくさんいる。それを知るからこそ、お前を斃す」

それは宣言だった。

今より此処は森であると宣言した。

骸骨の如き鋼鉄の鎧を纏った録は、この場において『森番』である。

『ジョン・ドゥ』が感じていた違和感は、それではない。

この『物語』において、己は敵役だ。

そして、録は『主人公』だ。

主人公とはなにか。

言うまでもない、物語を牽引していく存在だ。語り部ではなく、この時に停滞すら齎す冗長たる戦いに強引なる幕引きを齎すことすら可能にする理外。

故に如何に透明化していようとも、この世界を包む書き割りを引き裂く山刀を振るうのならば、『ジョン・ドゥ』の姿見えずとも、その斬撃は必中。

如何なる偶然も叩き伏せる理不尽。

如何なる必然をも手繰り寄せる無慈悲。

それが今の録であった。

「森はお前の痕跡を確かに僕に伝えているぞ、道化師」

雷撃と灼熱とが刀身から迸る。

振るわれる斬撃の瞬間、『ジョン・ドゥ』が眼前に迫っていた。

やはり、と思っただろう。手にするは仕込み杖。

如何なる仕掛けがあるのかは知らないが、しかし振るわれる一撃を録は弾く。

「『燹咬』」

小さく呟く。

それは如何なる仕掛けをも貫通する一撃。防ぐ手立てなどない。『ジョン・ドゥ』の体が吹き飛び、その身に裂傷が生まれ、血潮が飛ぶ。

飛沫は透明化のマントに付着し、その存在を知らしめる。

「今だよ」

「うん! 今だっ……!」

録の言葉に答えるように澪が飛び込む。

見えている。

如何に透明化によって姿を隠すのだとしても、その存在はそこにあるのだと確信できる。

彼女の瞳に映るのはインビジブルの孤影だけではなかった。

『ジョン・ドゥ』に刻まれた裂傷、それより溢れる血潮の鮮烈なる赤。

それを標として放たれるのは、|魔剣執行・剣嵐《マケンシッコウ・ケンラン》。

剣の嵐。

それは忘却の斬撃。

振るわれた澪の魔剣による斬撃は、直近数秒の記憶を忘却させる。

つまりは、『ジョン・ドゥ』は、この数秒間、己が切りつけられたという事実を認識できない。

いつのまにか身に刻まれた傷跡。

その軌跡も、己が透明化を見破られたという事実も忘却の彼方へと追いやられているのだ。

「何が……これは一体、どういう絡繰りで? いやしかし、なんとも。ワタクシを今此処で退けたとて、意味のないことでございますよ?」

「私はっ、この優しい世界を、皆を、あなたみたいな人から護るために……剣を振るう!」

斬撃の嵐の中、澪は『ジョン・ドゥ』と打ち合う。

その言葉に『ジョン・ドゥ』はやはり、せせら笑う。

「優しい? この世界が? なんとも夢想家なレディだ。こんなにも世界は残酷だと言うのに! 優しさなど何の意味がありますか。何を救えますか。今日という日を救ったとて、明日もまた救えるとは限らないのに!」

「だろうな、道化師。確かに今日は救えても明日も救えるとは限らない。けれど、逃しはしない。これは僕の『森番』の矜持。そして」

録が踏み込んでいた。

剣の嵐の中、その瞳が√能力の発露に輝いていた。

「数多の悪を知る良き人の教えを受けた者の誇りに懸けて」

人は悪を知り、善を望む。

己の身にどうしようもない悪性があるからこそ、寄り善くを望む。

人は善行を好む。正しいことを望む。

それは時に己の中にある正しさを愛すると言っても良い行いだ。誰かの悪であることを肯定しきれぬままに、己が善を信じ続ける。

それまた悪なのだろう。

どうしようもないことなのだろう。

だから、優しさが必要なのだ。

人の憂いに寄り添うことができるのが、人間なのだ。明日を救えずとも、その優しさが明日を支えることを祈るしかないのだ。

それは願いであり、昇華した祈りだ。

「辛さがいつだって現実にはつきまとうと言うのに。どうしようもない悲しみだけが広がっていくというのに。誰にだってそれは降り注ぐというのに。優しさだけでは覆えない傷跡があるというのに、それでも貴方がたは!」

「私は辛いkとも悲しいことも忘れないし、この世界が皆が皆、いつでも誰にでも優しくはないってことも、覚えてるっ! だけど、私は信じてるから……あなたを倒すっ!」

澪の魔剣が『ジョン・ドゥ』の体躯を袈裟懸けに斬り裂く。

そして、その隣から走るは、超電磁加速された斬撃。

「『追牙』――道化師、お前の言葉は、いつだって誰かを傷つける鋭さしか持っていない。だからこそ、可及的速やかに、裁つ」

録の斬撃が澪の一撃に交差し、十字を刻む。

血潮が宙に舞い、『ジョン・ドゥ』の体は解けるようにして血潮と共に消えゆく。

最期まで、道化師の仮面は笑い続けていた。

その視線は、妻子を喪った男を見つめていたが、しかし二人の斬撃の閃きが覆い隠す。

徒に人の心を弄ぶことは、誰に許された行いでもない。

明日を救えないかもしれない。

けれど、今日救われた誰かは、誰かの明日に手を差し伸べるだろう。

それが人の憂いに寄り添う優しさ。

人の持てる最大の武器。

それのみがあればいい。

きっと、その優しさが|満天の星《シデレウス》が瞬く空から見守っているだろうから――。