怪異収容作戦:プロトコル・ケルビム

「俺だ。依頼主は√汎神解剖機関から、米国の連邦怪異収容局と日本の汎神解剖機関」

√能力者への仲介業も営む傭兵の男、星詠みの一人ストロンゲスト(紅い兜の『怪人』・h03361)が、ブリーフィング映像の向こうから静かに話す。

「場所は√EDEN。あの無防備晒した世界に対処不能災厄『ネームレス・スワン』の出現兆候が確認された。俺が見た星詠みのゾディアック・サインにも出ている。このままでは出現及び甚大な被害は免れない、とは連邦怪異収容局のお偉いさんの言葉だ」

「別の世界の事なんぞ放っておけばいいのに、奴らはそれを見過ごせない。ま、放っておくにしても他√でやったことで余計に災厄が力を付けちゃアイツらとしてもたまったもんじゃないだろうからな」

「お前達の仕事は当然『ネームレス・スワン』への対処。√EDENに出現するであろうヤツを見つけ出して仕留め、その存在を√汎神解剖機関に封じ込める。奴らが言うには「プロトコル・ケルビム」との事だ。楽園の守護者か。ああいう奴らは願掛けが好きなのかね」

「勿論こういうのに飛びつくのは怪異解剖士の類の奴らなんだろうが、この依頼は無関係者も含め協力する気のある全ての√能力者相手にバラマキされるそうだ。√EDEN住みは自分の家を守るためにも受けてもいいかもな」

「報酬は連邦怪異収容局と汎神解剖機関から出る。ま、亜米利加から出る依頼だ。奴らも金に糸目は付けないだろう。特に特別な理由がなくとも、金目当てに受けても俺は否定しない。俺も否定できる立場にはないからな」

「但し、奴らも俺も事件の詳細は分からん。星詠みは見たい未来を任意で見ることはできんからな。奴らが勝手に『降ってくる』分には限りがある。俺が仲介できる依頼はあくまで、偶然降りて来た予知に関係するものだけだ。お前達にもクライアント側にも、あくまで「偶然」見ることのできた予知の情報を横流しする事しか出来ん。不便なものだ。もう少し便利な力ならばもっと効率の良い仕事が出来たのだが」

「ただ、まあ、捜査のヒントと言えば……そうだな。√EDENでも少しばかり予兆が騒ぎになっているらしい。おそらく災厄の現出に起因するインビジブルの暴走現象だ。それを目安に捜査を進めると捗るかもしれんな」

「俺の出来る仕事は以上だ。いつも通り俺は仲介に関わった依頼には直接手を出さない。そういう契約だから、むしろ出せんと言った方が正しい。任務の成否はお前達の腕だけが左右する。ま、お前たちなりにせいぜい上手く熟すといい」

第1章 冒険 『怪しい事件』

主に怪異解剖士が飛びつきそうな依頼だが、この仕事を受けるのは何も怪異解剖士やフリークス・バスター、|異能捜査官《カミガリ》ばかりではない。

無論、理由があれば√EDENや他の√の者も引き受けるだろうし。

……何より、彼らの管理する「災厄」そのものも、仕事とあらばこの件に首を突っ込むだろう。

琥珀色の瞳を茶色の肌に浮かべる、特務機関の制服を着込んだ黒髪の少女も、またそうだ。

人間災厄「異形の精神」。人としての名を夜縹・熾火という。

彼女もまた管理下にあり、それを嫌って何度か脱走を試みている身である以上、「管理」に手を貸すというのは、なんというか、少しばかり、良い気はしない。

……ただ、これは仕事である。

あくまで熟さなければならない、仕事。彼女は仕事は仕事である、と私情から考えを切り離せないほど子供ではない。

普段の学生服では嘗められることもあるだろう。しっかりと「只者ではない」ことを見た目で表すように、「職場」の制服に袖を通し、現場を訪れる。

「ん……」

既に集まっている野次馬達の騒ぎに耳を傾けながら、彼女は冷静に現場を調べる。

他の世界に輪をかけて何も知らない、√EDENの一般人達の話す噂は、「怪異」そのものたる彼女には少しばかり滑稽に聞こえるかもしれない。

しかしだからこそ、彼女の心に色濃く、日常と非日常のコントラストが浮かび上がる。

「……それ、この辺には無いんだ」

彼女にとっては、あるいは彼女の元いた世界では、あって当然の閉塞的な空気が、この世界には無い。彼らの噂話から、それら違和感を冷静に組み立てる。

何も知らないが故に、異質を敏感に感じ取るこの世界の一般人達。

この世界の他の場所になく、「此処」にはある独特の気配を便りに、まるで自分とこの世界の境を探るように、彼女は動き出した。

仕事は、円滑に進むだろう。

さて、仕事である。

不特定多数にばら撒かれたこの依頼だが、まあ、この仲介された依頼とは関係なく、「職場」に直接依頼が回ってきた者もいるだろう。

|異能捜査官《カミガリ》の少女、黒葉・ささや……正体は、人間災厄『妖狐の魔刀』……も、その一人であると言えよう。

「……ん〜……」

彼女はあえて、「野次馬」に紛れるように一般人の服を……もっと言えば、女子高校生の装いでこの場に来ていた。

あくまでも、超常現象に興味を持つ野次馬の一般人。

一般の女子高生が「事件」に個人的な興味を持って調べている。そういった、一般人の中にも当然存在するであろう者を装うことによって、接する人々の警戒心を解き、調査を円滑に進めようとする、ちょっとした策だった。

如何にも怪しい風態の者が聞いてくるならまだしも、なんの変哲もないティーン・エイジャーが噂話レベルの都市伝説について聞き込んできても、引くような素振りは見せても本気の警戒心など抱く者はそういないだろう。

「あのー、すみませぇん!さっき話してたことなんですけどぉ……」

目論見はある程度は上手く行った。これらを噂にする者にとってはそう珍しくない、オカルトマニアの少女で通るだろう。その為の装いだ。

しかし、少しばかり、聞き込みの仕方が大胆すぎただろうか。それとも、彼女の白い髪色や緑色の瞳のせいか。

聞き込みを行った者達の中には、彼女に警戒心を抱くもの……もっと言えば、彼女を事件と線で結びかけている者も現れ始めた。

「それは……ちょっと困るよねえ」

何ら問題はない。

疑いを「自分」に向けた者達への対処ならば、これがある。光が数度瞬くと、それまで話していた者達から、彼女に対する違和感が消える。

快く協力してくれるだろう。

……あくまで去ってから、その影響を解く。

あくまで小さく、局所的なものに過ぎないが、彼女が「怪奇現象の原因」であるという認識は、部分的に事実になってしまったのは、また別の話だ。

さて、彼女の動きは早い。

現場に訪れ、複数の違和感を繋ぎ合わせた彼女…… 夜縹・熾火は、早くも再び行動を開始していた。

勤勉というべきか、或いは彼女の立場としては当然の行為か。ともかく、彼女はこの騒ぎが収まる前……これらが「忘れられて」しまう前に、ケリをつける必要があると感じた。

この「忘れようとする力」が強く働くこの世界で、超常現象に対する人々の興味の移り変わりは早い。これらの事件に関する話題への興味が薄れ、「忘れられて」は、もはや手遅れなのだ。

「……すみません」

野次馬から得られる情報は得るだけ得た。彼女の次に取れる行動は、それら一般人より多くの情報を持つ存在……それら事件への違和感を感じ取った「当事者」への接触であった。

異変に気付いた者達への調査を行う方法は至極単純である。既に制服を着ている以上、それら事件について聞いて回っている公的機関の職員として振る舞えばいい。所謂「怪しい黒服」の類にならないよう、最大限の注意を払い、威圧感を与えないよう、好奇心を表に出さないよう。あくまでそれらの怪事件を調査している、信頼できる「公の人間」であると認識させ、純粋な情報を引き出さなければならない。

それら余計な刺激は、証言や記憶にノイズを走らせる。

「……ええ、はい。私達、こういうもので。……はい。ありがとうございます」

はっきり言って、彼女は確かに最大限配慮した。「必要以上」の威圧感は決して証人たちに与えなかっただろう。……ただ、これは自然な心理状態として、物々しい制服の役人からの聞き込みとなると、普段平穏な生活を送る一般人からすると、それだけで少しばかりの緊張状態を生むには充分な理由になる。

初対面の役人に対して出せる、最大限の信頼感を得ることには成功したものの、やはりというか、不純物の混入は免れなかった。

「……難しかったかな」

少しばかり、進行状況は芳しくない。ただ、この先の真実に対しては着実に近付いている。

何か致命的な間違いでもなければ、捜査が大きく進展するのはそう遠くないだろう。

さて、三段落目。

彼ら、彼女らが集めた情報を元に、それらを纏め「事件」について思案する者がいた。

上流階級の着物を着た、黒髪・黒目・色白の男。名家・タイオニノダタイラ氏の今代長男。鬼の血を引く先祖帰りの男。名を遥太という。

「とりあえずはまとまった情報を整理してみるかえ」

座り込んだ彼は、流れてくる多くの情報を並べるように整理する。それら文字や画像にて表現される単なる情報を紐付け、データとし、推理の材料とする。

単純だが、才能か慣れがなければままならない、「探偵」としての技能だ。

それぞれの情報をまとめ上げ、傾向を見る。統計というのは便利なものだ。場所や時間、回数の傾向を見れば、何もない暗闇を手探りするような状況よりは幾分かマシな探し方が出来る。

「……しかし、ぼんやりとした情報ばかりだ」

そう、静かに吐き捨てる。まあ、こう言った部分は仕方ないだろう。√EDENはただでさえ忘れようとする力が強い。それがこの世界の平穏を保っている部分もあるのだが、このような立場の者からすれば、一般人から得られる情報の類はどうしてもぼんやりとしたものになり、不都合も生じる。

ただ、先行して調査していた二人の齎した情報の中にはそれだけである程度の事件の内容を絞れるものもある。ぼやいているばかりではない。

「お疲れ様です、遥太さん」

ギィ、とドアが開いて、赤髪の青年がその部屋に入ってくる。助っ人に呼んだゴースト・トーカーであり御伽使いの青年、桐谷・要。

情報を集め、整理する手伝いに、よく働いてくれている。不思議な雰囲気を纏っていて掴みどころのない彼だが、仕事ぶりは確かであった。

「ああ、桐谷か。どうだ」

「ええ、皆さんの集めてきた情報、ありますよ。最新版、役に立つかと」

「ふむ」

それら、彼の持って来たファイルに目を通す。推理の材料はあればあるだけ良い。一部の情報が邪魔になるのなら、そうなってから切り捨てれば良いだけの話だ。

……皆、よく働いてくれている。これならば充分、真実に限りなく近い推測を立てることも可能だ。

次に予兆が現れそうな位置の推測も、これならば充分に可能だ。目処を立てて地図に丸を付けると、彼は立ち上がる。

「……おそらく、こういうことかもしれないのじゃ。皆に伝えてくれ。次予兆が起きるというのなら、おそらく此処であると」

そう壁に地図を貼り出すと、自らも自分が整理した情報を伝え、現場に向かわんと歩み出した。

第2章 集団戦 『暴走インビジブルの群れ』

動乱だ。

彼らが次なる予兆の位置を予測・割り出してからしばらく経つ。

現場では予想通り、インビジブルが暴れ出す。

怪物の形を取った見えざる力が、楽園を襲うのだ。

当然、この大軍を放置するわけにはいかない。

黒幕を引きずり出すためにも、これらの撃破は急務である。

集団戦が始まった。

予兆は成った。

情報を共有された通りの場所に、捜査に参加していたうちの一人、黒葉・さややは既に張り込んでいた。

ごう、ごう、ごう。まるで強く風が吹き荒ぶような煩い音を立てて、不可視の霊が色付く。本来見えないはずのインビジブルが、怪物の形を取って、周りに害を与えんと吼え始めた。

「そうはさせるわけにはいかないんだよねぇ?」

空を泳ぎ、楽園に解き放たれようとしたそれら霊を包み込むように、周囲が葉に覆われる。光を遮ったのは、周囲から不自然に、そして急速に、芽吹き、成長する木々。暗い彩りの葉をつけた木々がそれらの行手を遮って、それに続いて下から突き上げるように打ち据える。

移動先を遮られた彼らは、面白いように木々に捕まっていく。囲まれ、打ち上げられ、森の一部へ。

「どう?気に入った?」

森に呑まれゆく暴走したインビジブルの群れに、そう問いかける。最も、返事が返ってくることはないだろう。彼女も、それを理解している。

森に呑み込まれた群れは、それぞれ散開するようにばらけて、森の木々の、枝や葉っぱの間を縫うように再び泳ぎ出す。

無論、それらを追い詰めるように、木々はまたも新しく芽吹いて、彼らに向けて衝き上がる。

それら葉に火を付けるように、獄炎の弾丸が飛んで、引火した葉が大きくぼうっと火を上げて、それらインビジブルを飲み込んでゆく。それは既に生えた木々の向こう側から。

「ん?他に誰かいるの?」

それを放った本人は、その声に応えず。ただ、彼女の戦闘行動を援護するように、森という遮蔽物の真っ只中から、周囲の「燃料」を有効活用するように、火の手を回してインビジブルの動きを鈍らせるように、制限するように、彼らの挙動を誘導する。

固まった彼らを固定するように、太い枝が鋭く生えて、インビジブルを刺し貫く。

「……今」

空中に固定されたインビジブルの群れに向けて、手榴弾が投げ込まれる。

黒の中に赤が弾けて、轟音と光が多くの敵を焼き尽くした。

「まあ、まだ生き残りは居るか」

黒い木の破片が舞って、爆炎が暴走したインビジブルたちを飲み込んでゆく。

ただ、未だ数は多いようで。

「なら、纏めて焼くとしよう」

動き出したのは、雨粒のような何か。決戦気象兵器「レイン」。彼女が駆るのは、その分類の中にあって、その分類の枠すら突き破る埒外の代物。広域殲滅兵器『スルト』。見渡す限りの視界を焼き尽くす、炎の巨人の猛威めいた圧倒的な暴力。

それら細かい粒々が光を帯びて、熱による破壊力を帯びた光線を周囲一帯を包むように、焼け残りを薙いでいく。周囲が黄色、橙色、赤色、熱が上がるたびに濃くなっていく色で弾ける。その中に隠された実体が更に黒く焦げて行く。

「まだ、付き合ってもらおう」

爆撃開始10秒時点から、√能力が発動する。焼け焦げた周囲が元の姿を思い出し、ゆっくりとそれら記憶の中の自らに回帰し始める。

自ら炎に呑まれる彼女の肉体もまた、同様に異様な速度で正常なる記憶の中に巻き戻っていく。

断。

生き残りを無造作に斬り捨てながら、焔の中異様な形で巻き戻ろうとする木々の中でグレネードのピンを抜く。

ああ、しかしここは随分と熱い。肌がヒリヒリとするようだ。

自らを巻き込んで爆炎が響く。

火祭りはこれからだ。

さて、こう騒いでいると人も寄って来る。

クラウス・イーザリー。√能力に目覚めたばかりの、√ウォーゾーン出身の青年もまたそうだった。

「インビジブルって暴走したらあんな感じになるのか……」

暴走したインビジブルを見るのは初めてな様子。周囲も何やら先に到着した者たちの動きで様変わりした様子だ。だがまあ、狼狽えている暇などそうない。

すぐに加勢しよう。空を泳ぐインビジブルに向けて、周囲の爆炎に便乗するように決戦気象兵器「レイン」を起動。展開する。

光の線が弾ける。降り注ぐような光の雨が火を噴き散らして燃え上がる。植物が焼ける匂いが辺りに充満して、煙が上がる。

煙とレーザーの光が飛び交って、視界も嗅覚も役に立たない。人が紛れるには充分な景色だ。空魚の首が撥ね飛ばされて、存在しないはずのものがぼとりと落ちる。一撃一撃確実に、命があるかも定かではないそれの活動を奪う。

木にワイヤーが巻き付く。巻き取りの音が駆け抜けて、もう一つ見えない肉が落ちた。

「……街中に森?」

ここは戦場。異界より災害が漏れ出す夢と現実の境目。

皆はそれを目撃しても自然にそれを忘却する中、一般人であるはずの彼は、それらを強く記憶し続ける奇妙な体質を持っていた。

怪しい白い仮面と仕立ての良いスーツを着込んだ謎の男。見た目からすれば√能力者にも見えるが、そうではない。そうではないのだ。

偶然忘却の力が働かないだけの一般人。それが彼、プレジデント・クロノス……高天原・伊弉の正体だった。最近はこんなことばかりだ。

「いやさ、到着したはいいんだけどさ。あのオッサンは一体?」

「さあ?彼も√能力者じゃないの?」

巨大な浮遊型回転式機関砲を傍に携える少年、継萩・サルトゥーラと霊剣と精霊銃を携えた大胆な服装のエルフ、ステラ・グラナート・ウェデマイヤーは彼とは違い、しっかりと情報を受け取って現場に現着する。じゃあこのオッサン誰だよ。

「えーっとォ……EDENの結構大きい企業の社長さんらしい?」

「√能力者だったの?」

「……そういうわけでもなさそう?」

……誰かが分かったところで疑問は尽きない。

「街中に森……何かイベントでもやっているのか?大がかりだな……何かの広告だとしてもここまで大掛かりで大胆なことはウチでも厳しいぞ。一体どこの誰が?大体こういうのって政府の許可を取れるのか?……あちらが騒がしい。行ってみるか?」

そう言いつつ、CEOは戦いの音がする方へ歩を進める。無茶な男だ。だが、その大胆さのおかげで今まで命を拾っている部分もないではない。一般人でありながら、何度も戦場に巻き込まれて何とか命を拾って来た、極まれな無能力者。それが彼である。尤も彼は、自分がそういった「歴戦の猛者」となっていることに自覚などないだろうが。

「やっべ!!あのオッサン戦ってる方に行くぞ!!」

「しっかたない、私達も行くわよ!!」

「わーってる!!」

流石に危機感を覚えるのに不足はない。継萩とステラは走り出す。ちょうど近くに居た暴走インビシブルを爪のように鋭い炎剣と強酸の弾ける機関砲で蹴散らしながら。遠くにはごうごうと鳴り響く爆炎が見える。一般人を巻き込むとなればまずい。

空魚が彼を襲う。インビジブル相手に能力を持たぬ一般人が出来る事などない。このままでは無辜の民に犠牲が出る。そんなことがあってはならない。

「────セイッ!!」

……次に広がった光景は、そんな予測を大きく裏切るものだった。文字通りインビジブルなど見えないはずの彼が、その空魚の頭部を抑え込み、膝蹴りを叩き込んで粉砕した。護身というにはあまりに威力の高い護身術。瞬時に見えないはずのそれの存在を見抜き、合気の理合を乗せて粉砕した。

「見えない何かが居るな!?……さてはステルス迷彩という奴か。まさか実用化されているのか!?……いやはや、あくどい事はしていないつもりなのだが、ステルス迷彩まで使って暗殺されそうになるとは、重要なポストに座る政治家にでもなった気分だ。CEOというのは大変だな」

勘違いこそしているが、自らが「何か」に襲われていることは理解している様子だ。見えない何か相手にさえ、彼の合気は通用するというのか。これが人間の可能性だとでもいうのか。

「……あのオッサン、強いぞ?」

急いで駆け付けた継萩は、その様子に面食らう。これでは心配は要らないということか。随分と……こう……逞しい人のようだ。

「じゃあ、ちょうどいいからさっさとこの場を終わらせましょ!!」

ステラはそう言って、継萩の掃射に合わせて竜の爪を振るう。黒い葉の中剣が閃いて、再び森は燃え上がる。空を泳ぐ魚が燃え立って、いよいよ「それ」が這い出ようとしていた。

「今度は炎!? ……これイベントじゃないな。私に対する暗殺目的じゃないかこれ!?そこまでしてッ、私に何の恨みが!?」

第3章 ボス戦 『対処不能災厄『ネームレス・スワン』』

……来た。

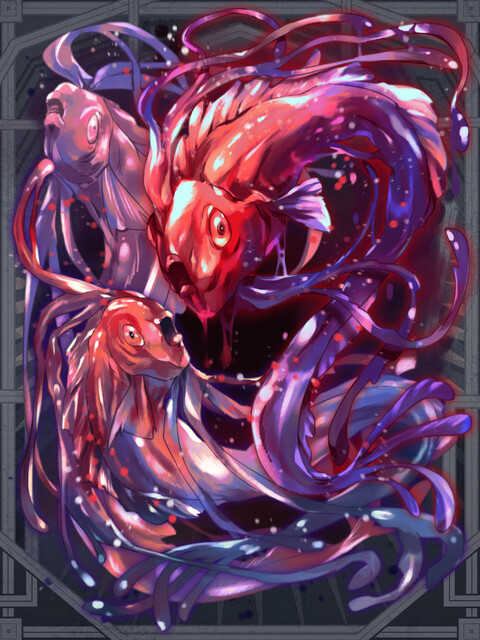

木々をなぎ倒すように、翼が広がる。歪なる人面の頭部が顔を出す。

木漏れ日の「窓」から、それが這い出す。

作戦開始。

目標は対処不能災厄『ネームレス・スワン』。

「一体全体、本当に何が起きているというのだ……」

「……あの人、一般人みたいだけど……」

少しばかり息を切らしながら、森の中心へ向かっていくプレジデント・クロノス。それを見て、冷静にスナイパーライフルに次弾を装填するのは、クラウス・イーザリーだ。

さて、そろそろ「奴」が出てくるところだろう。本来なら、一般人の彼は人避けでもせねばならんところだが。彼に限っては……

「遠ざけると、余計面倒になりそうな……」

「っ!?な、何だこの羽根と頭の化け物は!?やはり何かの撮影か?叫び声が妙にうるさい……!!」

「……もう、出てきたか」

狂気の叫びを撒き散らしながら、悍ましい風貌の白鳥が這い出る。至近距離でそれを聞いても、彼は無事なようだ。全く、本当に一般人のそれとは思えない。

「SFホラーものの撮影だろうか?なるほど、なかなか雰囲気のあるデザインだが、いやしかし、叫び声が、本当に大きいな……スタッフの方はいないのか?音声効果の、ボリュームを、下げてもらえると……」

返事は返ってこない。ただ、周囲の音を塗りつぶす絶叫が返ってくるだけだ。「それ」が、CEOに向けて動き出す。メキメキと、その威容を広げながら。

「ま、待ってくれたまえ!!私は演者では……スタッフの人はいないのか!?やはり撮影ではないのか!?」

炎だ。戸惑う彼を庇うように、火炎弾が空を切って異形の頭部へと、正確に次々と叩き込まれる。着弾地点から火が上がって、翼に燃え移る。

「んなっ……!?今時本当の炎を使うとは、本格派……じゃあないだろう流石にこれは!!明らかに何か、直接的な殺傷を目的とした何かが行われている!!」

「そいつに気をつけて、社長さん」

「誰かいるのか!?」

炎を意に介さず、燃え盛る羽根を振るって「それ」がCEOへ襲いかかる。直接触れては受け流せない。空気の層、風を利用しながら翼を紙一重で流してかわす。前転して異形から離れながら、続いて振るわれるもう一つの翼を飛び上がって躱わす。驚異的な身体能力と反射神経だ。天性のもの、と言うにも違う。彼が意識してかせずか、潜ってきたいくつもの修羅場の経験が成した後天的な第六感。

「あのおじさん、凄く動くな。……気を遣わなくていいから、有難いけれど」

「それ」が彼に気を取られているのなら好都合だ。彼は目を引き絞って目の前の怪異へと銃を向ける。彼への動作が途切れる瞬間に。

「……そこ」

隙を突いて、葡萄のように実った頭を一直線に、纏めて穿ち抜く。

突然の追い炎である!

彼らを庇うように人魂のような自らフワフワと舞う炎が放たれ、それら無数の頭部を包んで焼き焦がす。

「うっ……ニガテな雰囲気だなあ……っでも、大丈夫!!ボクは味方、助けに来たよ!!」

援軍か。その場にいた√能力者に一種の安堵が走る。そこにいたのは、緑色の瞳、薄い緑髪の少女。落ち着いて精霊銃を構えながら、再び詠唱を始める。それらの隙を埋めるのは炎。やはりと言うべきか、火が溢れて止まらない。未だ火種と薪はくべられるばかりだ。

「……あれは何?」

歌が響く。狂気の歌が、炎がぱちぱちと弾ける音をメロディにして、そこにある「何か」を捻じ曲げる。危険を退ける為、翼が広がる。世界の壁を押しのけて、ネームレス・スワンがもう一体。鏡に映ったようなそれが翼を広げ……

「増え、何!?」

……手を下さない。白鳥の歌は何かに危害を加えることはない。周囲の皆に立ちふさがる困難。視界を埋め尽くす森を蝕む炎が、翼が動くたびに消えていく。

火が消えて、視界の暖色の割合がどんどんと減っていくのが分かった。

「……何もしてこないなら!!」

「さて……あの社長さんも頑張ってるけど、正直困るわね……こういう状況って」

ステラ・グラナート・ウェデマイヤーは困ったようにこぼす。

巻き込まれた一般人に見える彼は奮戦している。他の√能力者たちの奮戦もあって、対処不能厄災は着実に押し込まれている。だが、あと一押しが足りない。

「炎が消えてきた……あのもう一体の仕業ね。こっちを狙ってくるのも時間の問題。ちょーっちマズいかも」

「それじゃ、助けが要ることで良いかい?」

「うおっと誰!?」

ステラを押し除けるように現れたのは、巨躯の女性。2mは越えているだろう、その屈強な身体が脚を踏み込むと同時に、その場の空間そのものが塗り替わる。

「えー空間転移!?急にいきなり……」

「すまんね。暴れるだけ暴れられる場所が欲しかったんだ」

彼女の身体から感じる闘気。殺意そのものが景色を塗り替える。実際開けた場所だ。目測で約1km四方。広く存分に暴れられるフィールド。そして。

「って、あなたデカくなってるけど、大丈夫!?」

「大丈夫。仕様だよ」

音を立てて、筋肉が肥大化する。いや、肉だけではない。骨格が、体格そのものが、およそ人体の出すものとは思えないような音を立てて変形する。急激な形状の変化に対応できない衣服を容赦なく破り捨てながら、ただでさえ長身だった巨躯が人の範疇を越え、広大なフィールドに相応しい巨大な質量が顕現する。

約32m級の巨人。ここまで巨大な人型実体は、ウォーゾーンの機動兵器でも中々お目にかかれない。

生物がその構造・形状を保ったまま巨大化するには、それ相応のパワーが必要になる。巨大化の倍率より、更に大きなそれが。

「さて、何もかもぶっ壊すか」

『それ』は自らの自重を支え、余りあるほどの異常な強度を持ち合わせている。巨体に余すことなく詰め込まれた力。圧倒的な容量と、圧倒的な密度を併せ持った暴力の化身。

叫びを撒き散らしながら、破壊を振り撒こうとする目の前の怪物に向けて、それは解き放たれた。

スタートダッシュ。巨体からは想像できぬほどの高速で地面を踏み抜いて、同程度の巨体に膨張していくネームレス・スワンに肉薄する。地が礫のように舞う光景を背景にしながら、空気すら足蹴にして、空中で強烈な踏み込みを伴う掌打を叩き込む。肉がひしゃげる音がする。見えない炎が弾ける音がする。

「ッ……!!すっごっ……」

異界を蝕む炎が、増えようとする首や翼を打ち消していく。空中での踏み込みがもう一発。自らの頭部を鈍器として振り回す暴挙。全力の頭突きが異形へと吸い込まれる。鈍い音が空間に伝わって、衝撃で抜け落ちた羽根が舞い散る。

「まだまだッ……これからだろ!!」

ネームレス・スワンが衝撃を受けて舞う。空を切って、翼を振り乱しながら。その先に待ち受けるのは、巨大な蹴撃。

回り込んだ『彼女』の回し蹴りが、吹き飛ばした衝撃と挟み撃ちにするように叩き込まれ、力の流れはそのまま怪異を巻き込んで、強引に地面へと叩き落とす。盾にされた翼がへし折れて、大量の頭部が四散する。

上から巻き込むような一撃。回転が上段を捉え、そのまま巻き込んで捻り落ちるように回転。防御を打ち砕きながら、螺旋が下に落ちるように、洗濯機めいた流れを描いて叩き落とす。

「手応えアリ……」

鳥は勢いよく地に落ちる。打撃をもって根本からへし折れた翼が刃物が散らばるようにひとつ、ふたつと地面に突き刺さって、強度が足りなかったものはその衝撃でもう一度折れて曲がって、地面を擦る。

「ヒュウ!すっごく豪快!……よっし、私も一枚噛んじゃいましょうか」

ステラがトドメを準備する中、巨体は空中を舞う。強引に空気の層を踏み抜いて高度を稼ぐと、同じ原理で下に向けて跳ぶ。加速。圧倒的筋力にモノを言わせた下方向への跳躍と、重力を味方につけた落下。

急激に加速した大質量は、地に伏せた白鳥に向けて、容赦なく叩き込まれる。全体重を乗せた、空中からのストンピング。回転と共に突き出される両足が、巨大な弾丸となって異形を砕く。

悲鳴だ。悲鳴を上げている。狂気を呼び起こす絶望の叫びは今や、圧倒的な暴力に直面した者の言葉にならない絶叫として意味を持っている。呻き声、断末魔、生々しい傷の音が悍ましさを塗り替える。正体不明の恐怖から、純粋なる暴力の世界に、恐怖のジャンルを塗り替える。

あるのかも分からない骨のひしゃげる音が静寂を支配する。散らばる肉塊。これを肉と呼んでいいのならだが。血は出ない。出たら出たで、随分とここは汚れていただろうから、この場合血肉がなくて良かったことであろう。

「……ふう。まだ息があるな」

一連の動作を終えて、巨躯の彼女……八羽・楓蜜は一息つく。思う限りの暴力を加え、トドメにするつもりで踏みつけた。実際相手は虫の息だ。……息が残っている。動作は既に終了した。一連の動作の『残し』を狙って、瀕死の厄災は再び羽ばたく。増加した翼が彼女の両腕を押さえ、そのまま放り出さんとする。

「チ、もう一回引きちぎっ……」

彼女が強引にその抵抗をねじ伏せ、反撃に今度こそトドメを刺そうとした次の瞬間。ネームレス・スワンの胴体をなす脊髄と頭部の塊が炎に貫かれて、爆炎と共に四散する。散らばる炎。羽根に燃え移って、黒く歪む。

「っと……」

「ちょっと危なかったんじゃない?」

一閃を受けて、完全に形を失ったネームレス・スワンが、寄り集まってどうにか活動を続けんとする。少しばかりの反撃を受けたことに思うことがあったのか。楓蜜は、蠢くそれを巨体をもって、一思いに踏み潰してトドメを刺した。

「……少し助けられたな」

「こっちはすごく助かったわよ」

炎を纏った一閃を放ったステラは、息をついて縮んでいく楓蜜に笑顔を向けてそう言った。巨大化した時と同じように、異様な音を立てて質量が収束して何処かへと消えていく。

「ま……暴力は全てを解決するってことさ」

「結果的にそうなっちゃうわね」

砕かれた翼は吸い込まれていく。窓の向こうへ、見えない場所へ。

楽園は救われた。