上手に焼けますか?

『|峨旺旺旺旺旺旺旺雄雄雄怨!《GAOOOOOOOOOOOOOONNNN!!!!!!!!!!》』

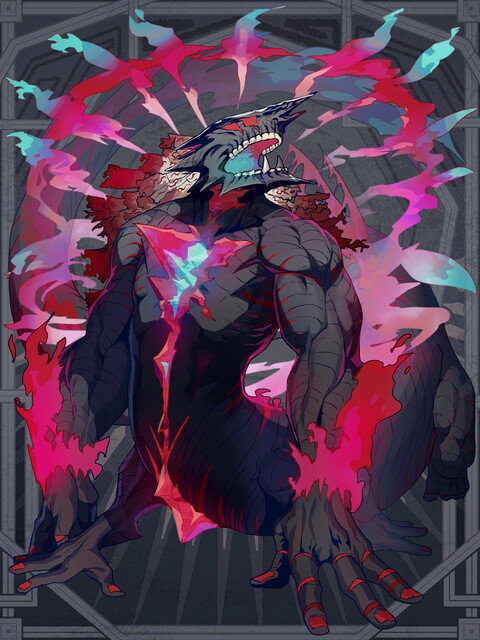

日暮れの迫る渓谷に、獣の咆哮が響き渡る。空を震わせ地を揺らす、その大音声こそが復活した巨大妖怪、『マガツヘビ』の雄叫びである。

山ほどに巨大な体躯と、無限とも称される莫大な妖力を持つその妖怪は、怒りに任せて大暴れしながら血走った眼で辺りを見回す。

『糞糞糞ッ! あの野郎どこ行きやがった!!?』

「おうおう、わかりやすくキレてんなあ」

マガツヘビの叫びを聞きながら、古妖の一人が苦笑する。山間部を抜けて『狙いの場所』に辿り着いた彼は、事前に配置していた部下達……火鼠の群れに合図を送った。燃える毛皮を赤々と輝かせた火鼠達は、打ち合わせ通りの位置へと駆けていき――炎の列で、ちょっと説明し辛いくらいの罵倒の言葉を形作った。

『ふざけんなよ糞餓鬼ども!! お前ら一匹残らずすり潰してやるからな!!!』

マガツヘビが体を震わせると、剥がれ落ちた黒い鱗が地へと落ちる。ただの一片にしても普通の人間くらいはありそうなその鱗は、即座に形を変え、小型のマガツヘビへと変化して、火鼠達の方へと這い寄りはじめた。

「おっと、これは……予想外だな」

火鼠の中でも蒼い炎を纏った大将は、部下達に命令を下して近くに集める。相手も古妖ではあるが、和解や停戦という選択肢はない。『全てのあやかしよ、マガツヘビを討ち滅ぼすべし』、それは古よりの掟なのだから。

●朱に染まる戦場

「皆さん大変です! √妖怪百鬼夜行に、巨大妖怪『マガツヘビ』が現れました!!」

星詠みの一人、漆乃刃・千鳥(|暗黒レジ打ち《ブラックウィザード》・h00324)が√能力者達にそう呼びかける。

忌まわしき愚鈍の獣、無限の妖力と矮小なる頭脳の持ち主など散々な呼び方をされているようだが、その実力は本物。古妖ですら単独での撃破は不可能と断じ、こちらとの共闘を申し出てくるほどだ。

「実際のところ、正面から戦り合った場合僕達も勝負になりません! ここは古妖の方々と手を組み、マガツヘビを共に撃破するのが理に適った選択だと思われます!」

マガツヘビも√能力者ではあるが、短期間で繰り返し幾度も倒せば、やがて蘇生しなくなるようだ。決して油断せず、挑んで欲しいと彼は言う。

「今回協力していただきたいのは『蒼火』という名の古妖さんです。蒼い炎を纏った火鼠で、他の火鼠の親分のような立ち位置にあるようですね」

部下である火鼠と共にマガツヘビに挑みかかった彼は、√妖怪百鬼夜行の休火山地帯にある『炎獄谷』に誘い出そうとしている。

火口跡を含む熱泥地帯に形成されたこの場所は、赤胴色の岩肌と、常に立ち上る赤い湯けむりが特徴となっている。冷めない地の熱と独特の光景によって、一種の観光地にされているが、『夕暮れが谷を深紅に染める時、妖の火を投げ入れることで、かつての熱を取り戻す』という言い伝えがある。

「古妖さんが言うには、どうも本当の話みたいです! 敵を谷底に叩き落とし、炎獄谷が噴火時の熱を取り戻せば、さすがのマガツヘビも丸焼きにできるでしょう!!」

ということでマガツヘビを誘導中の蒼火だが、さすがに一筋縄ではいかないようで。敵の生み出した小型マガツヘビの群れに襲われ、取り囲まれているらしい。

「この古妖さんを助け、小型マガツヘビを倒していけば、業を煮やして本体が向かってくるはずです! どうか協力して、この強大な敵を打ち倒してください!!」

作戦が上手く運べば、打ち倒したマガツヘビの上を奇妙建築で埋め尽くし、復活を遅らせるべく『魂封じの宴』を催すことになるだろう。

「火鼠さんの話ではここでの『宴』は焼肉だそうです!!! がんばっていきましょう!!!!」

なぜだかやたら気合の入った声音で、星詠みは一同を送り出した。

第1章 ボス戦 『火鼠大将『蒼火』』

●

赤銅色の岩場の合間から、血のように赤い湯けむりが噴き出す。そんな谷底から少し離れたこの場所も、同じように赤色が漂っていた。時折物好きな人と妖怪が訪れる程度の寂れた観光地であったそこに、今日は多くの妖怪達が集まっている。

「火鼠! あれが! 衣は炎に耐えると有名な!」

揺らめく赤い靄を眼鏡にかけた魔法で見通し、|ネルネ・ルネルネ《🌀ねればねるほどいろがかわって🌀》(ねっておいしい・h04443)がそう歓声を上げる。群れ成す火鼠の特徴は確かにその情報通りだったが、その外見は思ったよりゴツい。リーダー格に至っては筋骨隆々に見えるくらいだ。

「あれ、やきにくは?」

宴の会場にやってきた体の|獅猩鴉馬・かろん《しじょうからすま かろん》(大神憑き・h02154)にとっては、その様子は異様なものに見えていたかもしれない。火鼠の纏った火の一帯に、群がり行くのは無数の蛇。

「へび? へびもやくの?」

「焼くと言えば焼くけど……焼肉は終わってからかな?」

「えぇー」

ネルネの言葉に、かろんは不満気にそう返す。仕事の流れをいまいち聞いていなかった気配は感じるが、とにかく「しかたないなー」と呟いたかろんは、大神の従える眷属達を呼び出した。

「よーし、やきにくのまえにおかたづけだ!」

放っておけば小型マガツヘビの群れに吞み込まれてしまうであろう火鼠達に手を貸すため、かろんは彼等に攻撃を命じる。大神の眷属達は隊列を組むように駆けて、蛇達の背後を取り、奇襲を仕掛けていった。

鋭い爪で、牙で、自らよりも大きな蛇達に食って掛かり、彼等は敵を足止めしていく。

「いいね、その調子で敵を誘導できたりする?」

「え? うん」

追撃をかける好機と見て、ネルネもまた呪文を詠唱、魔術による色とりどりの炎を生み出す。そんな彼に頷いて返したかろんは、眷属達へとさらに命令を下した。

「みんながんばれ!」

――指示が大雑把すぎないか? かろんに憑く大神が疑わしげな目で見てくるが、彼女は口笛を吹くふりをしてそれを受け流した。

小型マガツヘビもまた爪を、牙を使って反撃を繰り出す。強力なそれらの攻撃を、眷属達が『頑張って』凌いでいると、火鼠達もそれに応じるようにして組織的な抵抗を開始した。目の前の的に一斉に飛び掛かったかと思うと、引きずり出すように後退する、それらの動きは恐らく大将の指示によるものだろう。

「へえ、マスゲームみたいな事もできるんだね」

感心したように頷きつつ、ネルネは大量に呼び出したカラフルな炎、フレミーちゃん達を敵陣の真ん中に向けて解き放った。

「うおー!焼肉ー!!」

「やきにくー!!」

乱舞する炎は時に敵へと直撃し、時には火鼠や大神の眷属を守るように飛んで、攻撃反射で小型マガツヘビを弾き返す。

二人の手によって包囲陣に大きく穴が開く。これによって、後続もまた問題なく火鼠達と合流できるだろう。

「ちなみにさっきの悪口は何て書いたの?」

『教えてやってもいいが、子供のいる前ではちょっとな』

「え? なんのはなし?」

そんなやりとりをしている内にも、大神の眷属達は一時的な味方である火鼠達を癒して、「俺達が片付けるの?」みたいな視線をかろんの方へと送っていた。

●

「私はオリヴィア・ローゼンタール、√EDENのダンピールという人妖です」

火鼠達のもとに駆けつけたオリヴィア・ローゼンタール(聖なる拳のダンピール・h01168)は、苦戦する彼等に対してそう名乗りを上げる。

「あなたの策が成れば焼肉――もとい、マガツヘビを倒せると聞いています。奇しくも私も炎属性! ここは一時共闘といきましょう!」

一瞬食欲が透けて見えたが、その分意図は伝わりやすかっただろう、追い詰められつつあった火鼠の大将も、これには素直に頷いた。

『いいだろう、一時休戦だ』

「よろしくお願いします、蒼火さん」

霧島・光希(ひとりと一騎の冒険少年・h01623)もまたそう告げて、相棒たる|影の騎士《シャドウナイト》と共に戦列に加わった。長剣と短剣、両手に竜漿兵器を構えた彼は敵を見据える。マガツヘビの鱗から生まれた小型の分身達は、他に目もくれずこちらに向かって突っ込んできていた。

「なんだか、すごく怒ってるみたいだけど……?」

「いったい何を申された、火鼠らよ」

同じく合流したツェイ・ユン・ルシャーガ(御伽騙・h00224)が面白がって尋ねると、火鼠達はこそこそとその内容を伝えてくれた。

「……ほう、まあ、それは怒るであろうなあ……」

火の鼠だけに煽るのが得意なのか、悪辣な古妖であるからこそなのか、とんでもない内容にツェイは思わず苦笑する。元来この手の行為は口にした側の品格まで問われるものだが、今はそれに乗じるのがいいだろう。そう判断した彼は、蒼火に問う。

「古妖殿――否、大将。此処でひとつ我が策に乗ってはくれぬか」

そうして迫り来る敵の前へと進み出たツェイは、小型のマガツヘビ達へと言葉を投げかけた。

「如何したマガツヘビ、吠えるばかりがお前の取り柄か」

『……それだけか? もっと言ってやったらどうだ』

「既に怒り狂っておる故、これくらいでも――」

十分であろう。ツェイがそう続けるより早く、小型マガツヘビは素早く仕掛けてくる。襲い来る爪、鋭い刃をばら撒いた符を囮代わりにして凌ぎ、誘導しながら、ツェイは再度蒼火のところまで後退した。

「さあて大将、お主の火の粉を頂戴できるかの」

合図に合わせて、蒼火がその名の通りの炎で毛皮を燃え上がらせる。舞い踊る蒼い火の粉は火鼠の毛皮と同様に熱への耐性を宿すもの、それが味方を守っている内に、ツェイは白群の炎を紡ぎ出した。

「焼き加減は……火山には及ばぬであろうがの、はは」

『|白群燎齎《エンライ》』、敵味方の入り混じるそこで炎が爆ぜて、敵には炎熱によるダメージを、そして味方には炎の加護を齎す。

『今だ、押し返せ!』

大将の号令に合わせて、火鼠達が一斉に攻撃態勢を取る。彼等の毛皮に纏う赤が、その火勢を上げて。

「なんかいろいろな意味で燃える感じ……」

――行こう、|影の騎士《シャドウナイト》。こちらもまた加護を受けた光希が、手にしていた竜漿武器を銃のように構え直す。

「【|謎めいた弾丸《エニグマティックバレット》】、起動」

刃の上に宿る謎めいたエネルギーを弾丸へと変えて、敵の群れの中心近くの小型マガツヘビへと連続射出。爆破の衝撃で周囲の群れをまとめて吹き飛ばす。攻撃の影響範囲には火鼠を含めた味方も巻き込まれているが、彼等に対してはエネルギーの付加による強化を与える。

──ちょっと蒼火さん達を頼らせてもらおう。今回のように味方の頭数が多い場面ではバフの価値も高くなるもの、普段の何倍も強化された彼等と共に、光希と|影の騎士《シャドウナイト》は深く切り込んでいった。

そしてもちろん、味方の強化の恩恵はオリヴィアの元にも届いている。飛び掛かってきた小型マガツヘビの爪を見切り、躱しながらカウンターの一撃を見舞って、動きの止まった敵の尾を掴み取る。怪力を活かした彼女はそのままジャイアントスイングの要領で相手を振り回し、他の個体へ向けて豪快に投げ飛ばした。

折り重なるように倒れたマガツヘビ達に向けて、掌を向ければ、そこに聖なる炎が燃え上がる。

いつもよりも大きく火勢を増したそれを、眩く輝かせて。

「一足早く蒲焼きになっちゃってください! |聖炎爆滅破《セイント・イグニッション》!!」

夕暮れの渓谷を白く照らす爆発が、敵の群れをまとめて吹き飛ばしていった。

「この調子で行きましょう!」

頑張ってやっつけていけば、至る先は待望の焼肉パーティーだ。気合を入れ直したオリヴィアは、先頭を切ってさらなる敵へと突撃していく。

●

「一同、整列、……猫、動くな」

七・ザネリ(夜探し・h01301)の言葉に「はーい」とノッテ・ニンナ(てんのひかり・h02936)が返事をして、一行はとりあえず彼の前に並ぶ。

「目的は分かってるな? そう、宴だ」

今回の締めくくりとして約束されし焼肉、だがそこに至るにはこなすべき仕事があるのだと、改めてザネリは言う。

「きっちり働いて腹空かせろ」

「まあ、いいだろう。今日ばかりは座の従業員として働いてやる」

「ご安心くださいな、ご尽力いたします」

働かざるもの食うべからず、と言いますし。ジャン・ローデンバーグ(裸の王冠・h02072)に続いて九段坂・いずも(洒々落々・h04626)がそう返事をして、小沼瀬・回(忘る笠・h00489)もまた同様に頷く。

「その方が飯も美味かろう。特別手当にも期待しているぞ」

「特別手当だあ?」

「なるほど、楽しみだな特別手当」

妙な知識を吹き込むんじゃない。回を咎めるように一瞥した後、ザネリは嘆息してこめかみを押さえた。そんなもの用意されてるわけもないのだが。

「……蛇肉は美味いか試すか?」

げ、とジャンが顔を歪める。

「言っておくが食べる肉は牛がいいぞ、俺は」

「私も蛇肉は御免被る、が……かるびの部位はありそうだな……」

「私は蛇でも牛でも、どちらでも構いませんよ」

回といずもについてはそこまで文句はなさそうだが……古妖の肉片ひとつに大騒ぎしているのがこの√妖怪百鬼夜行である、少なくともこの『ヘビ』の肉は素直に封じておいた方がいいだろう。まあ、宴の時が来ればなにかしらあるだろう、たぶん。

「蛇の肉は嫌だからな! おい! 絶対だぞ!!」

はいはい、とジャンをあしらったところで、ザネリは戦場へと視線を向けた。蛇と鼠、妖怪となってサイズは変われどその力関係に変化はないらしい、放っておけば次々と丸呑みされてお終いだ。ただし今回はこちらもガキと淑女――あまり無理な扱いはさせられない人員を連れている。盾役はこちらで担う必要があるだろうか。

「ねずみ。へび。いっぱいです。これはじけんですね!」

「よう、ねずみの民たち。後は王様――従業員に任せとけ!」

「おい待て何故前に出る」

「はんにんはこの中にいます!!」

とりあえずその辺りの気遣いは一切考慮されなかった。ザネリ達を押しのけて前に出たノッテは、高らかにそう宣言する。名探偵の晴れ舞台ともなれば、敵もその動きを止めてしまうもの。

「ははあ、なるほど犯人はこの中に」

感心したようにいずもが応じて、停止した戦場を流し見る。敵の鱗から生じた小型のマガツヘビと、迎え撃つ火鼠たち、両者の入り乱れたそこは混沌としている。

「とはいえ随分と人数が多いようですが」

「ふくすうはんですね」

「なるほど、面白い推理だな名探偵殿」

まあ確かに、間違ってはいないだろう。そちらに拍手を贈りつつ、回は商売道具を取り出しながら犯人候補に狙いを定める。

「はんにんは……あなたです!」

じっと敵を見定めて、示されるノッテの指先に合わせて、回の帳簿紐がそのマガツヘビを縛り上げる。

罪人が定まったならば次は裁きを、ジャンはその手に『王剣』を呼び出した。

「兄貴、俺の焼肉の為にも頑張ってくれよ……!」

王国一の騎士が何を思ったかは定かでないが、とにかく彼の腕にはずしりと重い聖剣が握られた。振り回すには少々大きいが、細い両腕でそれを支えて、構える。

震える剣の切っ先、だがすらりと抜かれたいずもの大太刀、山丹正宗はさらにその先へと伸びていた。

それを横目にして、「ううむ」と思わず唸り声が漏れる。

「……俺もそれぐらい軽々振り回せるようになるから。そのうち」

「ウフフ、ジャンくんもきっとすぐ背が伸びますよ」

お肉をたくさん食べましょうね。そんな風に笑いながら戦場を駆けて、二人の刃がマガツヘビの一体へと突き立てられた。抵抗を試みる敵を斬り伏せたところで、周囲のコガタマガツヘビ達も彼等を『より厄介な敵』と認識したようだ。

「あっ、あれもはんにん、これもはんにんです! あと多分こっちもそうですね! やっちゃってください!」

「……って、おい! 犯人多いって! 次どれ!?」

続けざまに飛ぶ指名に従い攻撃を仕掛けるが、既に拘束を脱する者も出始めている、いつまでもこの方式は続かないだろう。嘆息したザネリは、未だ最前線のノッテを指差して。

「おい、回。その猫掴んでろ」

「何? 掴むなら証拠だろう」

「労災申請されても困るんでな」

確かに怪我はよくないか。そう納得した回はノッテを摘まみ上げて、後方へと下げることにした。

「おお?」

摘まみ上げられたノッテは驚きの声を上げるが、すぐに意図を察したらしく「よろしい」と頷く。

「あとはみなさまにおまかせいたしましょう」

推理が終われば探偵の仕事はお終い。あとは腕を組んで堂々と構えていればいいのだから。

「暫しの安楽椅子探偵、だな」

「そういうことです! あんらく!」

胸を張った彼女が後方に収まったところでひと段落、もうひとつ溜息を吐くと、火鼠の大将から声が降ってきた。

『助力感謝する。……旅芸人か何かか?』

「一座を名乗ってはいるが……」

若干揶揄するような響きに、何とも言えない表情でザネリが返す。今回は手を組むことになっているが、この古妖も友好的な善人などでは決してない。

「……まあいい、こっちはあんたの火にあやかって、デカブツを黙らせたいだけだ」

『いいだろう。ならば――』

蒼火が自らの纏う炎を燃え上がらせて、周囲に火の粉を散らす。舞い踊る蒼い火の中で、ザネリの使役する蠍の火はより強く、赤々と輝きだした。

不吉な星のように光るそれは、素早く飛んで小型マガツヘビの一体を照らし出す。

「そこだな!」

「おい、突っ込むな。……聞いてねえな」

目印を見つけて揚々と切り込むジャンの後を追う。集中力は褒めてもいいがまだまだ経験不足か、周囲に向ける注意が足りていない。ジャンが標的を斬り裂く合間に、その背後には別の個体が迫っている。薙ぎ払われる尾の一撃を、ザネリは割り込む形で受け止めた。

「あら、ザネリさん。もしかして今……」

「……はあ」

いずもの声に嘆息をひとつ。返事の代わりに、呼び出した蠍火を目の前のマガツヘビに宿らせる。

「いずも、後は頼む」

はい、はい。愉快気にそう頷き、いずもは大太刀を振り抜いて敵の首を叩き斬った。戦い慣れた様子の彼女は、別の敵から奇襲を受けぬよう一旦下がる――そんな動きを見て、回は感心したようにザネリに言う。

「いずも殿の太刀にじゃん殿の剣、見事な“話術”と“交渉術”だ。良い部下を持ったな、ざねり殿」

果たしてこれは頷いていいものか。眉根を寄せた彼が答える前に、回は鷹揚に頷いた。

「無論、私も給料に見合った働きはしよう――」

一座の賃金の重みをくらえ。算盤珠や帳簿紐とは違い、重量を伴う銭箱が彼の合図と同時に飛来し、敵の一体を圧し潰した。

「あの銭箱、中身は本物なんでしょうか?」

「さあ……?」

箱の中からは盛大に硬貨の音が鳴り響いているように聞こえるが、果たして。

そんな軽口を交わしつつ、一座は多数の敵を捌いていった。

●

マガツヘビを討ち滅ぼすべし。その掟が課されているのは古妖を含めた『全てのあやかし』である。無数に湧いた小型マガツヘビと相対し、争う火鼠たちの様子を見て、神薙・ウツロ(護法異聞・h01438)が小さく呟く。

「共闘してくれるって話はマジなんだねぇ」

敵の敵は味方とはよく言ったもので、後ろから刺される可能性も考えてはいたが、こうして率先して戦う様子からすると、少なくともここの頭目は掟に殉ずる覚悟でいるようだ。

「さて、それじゃ宴も控えてるってことだし――じゃんじゃん|焼《や》ろっか」

されど劣勢、火鼠とマガツヘビでは単体の実力差があまりにも大きい。そこを覆してやるべく、ウツロは火の護霊、朱雀を彼等の頭上に舞わせた。

「おや、あそこに居るのは神薙のオーナーさんじゃないかい?」

「え、ほんとに?」

月見亭・大吾(芒に月・h00912)の言葉に、宮部・ゆら(|十六夜《あの月》に届け・h00006)が耳を立ててそちらを探る。この手の規模の大きい戦いであれば、居合わせることもそう珍しくはないだろうが。

「じゃあ、あたしはいなくても大丈夫そうだね」

「えぇー」

「……そうもいかないのかい。若者もこんなにいるんだし十分じゃあ……」

後は任せたと言いたげな大吾だったが、ゆらの反応からするとそれも難しいか。今更彼女だけ置いて帰るわけにもいかないだろうし。

「……わかった、ちゃんと手助けはするよ」

今日は鬼火も元気が良いみたいだしね。ウツロの朱雀によるものか、火鼠の大将の放った火の粉によるものか定かでないが、たまにはこうして使うのもいいだろう。

「らくしょーらくしょー! みんなで協力してポコパン決めて、焼肉で祝勝会だよ!」

ぴょんぴょんと跳ねて準備運動をしたところで、ゆらは駆け付けるべき戦場を見遣る。

「大吾くんは戦うのあんまり得意じゃないんだっけ?」

「そうそう、あたしゃ喧嘩は苦手なんだ。頼りにしてるよお嬢さん」

「うん、まかせて!」

√能力者も交えて混沌としたそこへ、彼女は意気揚々と飛び込んでいった。

「霹靂は、一緒に戦うときは危ないからナシ、だったよね?」

先日の一件から教わったそれを反復しつつ、ゆらは力の使い道を吟味する。得意の雷撃は威力が高いが、味方も巻き込む可能性が高い。

「じゃあ、これだっ!」

展開したのは『電磁波探知』、敵の動きを察知した彼女は、相手の隙を突く形で打撃を打ち込む。だが小型と言いつつ彼女よりも巨大な体躯を誇るマガツヘビの分身は、止まることなく反撃を仕掛けてきた。

「おっと、危ないねえ」

『妖に火遊び』、大吾の放った弾丸が鬼火を生じさせ、火炎でマガツヘビの顔面を焼く。敵は攻撃の寸前で仰け反ることになったが、その隙を見たゆらは、自分の身体が一瞬でその目の前に移動するのを感じ取った。

戸惑いながらも素早い一撃で敵を悶絶させて――。

「ゆらちゃん、今のは良かったよー」

「おじちゃん!」

いつの間にやら近くに来ていたウツロが呼ぶと、空間が歪んでゆらの身体が滑るように後退する。それは『DOMINATOR:参仟弐佰壱式』……次元を弄るタイプの術を駆使したウツロの手によるものだ。

彼は周囲の戦場にその手を伸ばして、火鼠と小型マガツヘビ、その両者の戦いが有利になるよう働きかけている。当然その力は、ゆら達に対しても使えるわけで。

「助かるよ。蛇もそんなに得意じゃあなくてね」

「今のすごいね、どうやってるの~?」

「それはちょっと内緒だけど」

空間断裂、先程のマガツヘビに強力な追い打ちをかけながらウツロが応じる。

「じゃあがんばっておくれよ、おまえさんたち」

本格的に力を抜き始めた大吾の様子に苦笑しつつ、彼等は再度手を組んで、さらなる敵を倒しにかかった。

●

『全てのあやかしよ、マガツヘビを討ち滅ぼすべし』、その言葉は√妖怪百鬼夜行においては古くより伝えられていたものだ。とはいえ、長い年月の中で、例外も皆無というわけではないようで。

「“掟”だとさ。知っていたかい?」

「え? 掟? 知るわけないでしょ~初耳も初耳よ」

偶然居合わせた早乙女・伽羅(元警察官の画廊店主・h00414)の問い掛けに、佐野川・ジェニファ・橙子(かみひとえ・h04442)はひらひらと手を振って答える。

「だから正直ピンと来なかったんだけど……なんと、今回協力の暁には焼肉が待っているそうよ!」

「――ほう」

こちらも身の入らない態度で聞いていた伽羅の耳が、そこでピンと立つのが見える。

「で、俄然興味が湧いてきたってワケ! お肉食べずして美女は成らずですからね」

そういうものだろうか、いやそういうものだろう。もっともらしく頷く伽羅に対し、今度は橙子が問い返す。

「ちなみに伽羅殿は掟のこと――」

「ああ、警察の規則だか機密だかにあったからな」

今思い出した。まるで当然のようにそう言って、彼はマガツヘビ討伐へと繰り出していった。

「……で、この状況か。煽りの腕前は随一のようだが、いささか刺激しすぎたようだね」

辿り着いた戦場の一角、火鼠の大将を張る古妖のもとで、伽羅はそう言って肩を竦める。対する蒼火は部下の火鼠達に指示を飛ばしながら、忌々し気に呟いた。

『油断したつもりはねえが、見積が甘かったのは否定できんな』

なるほどねえ、と頷いた伽羅は、早速そこに覗いた弱味を突く。

「だったら、ねえ。手を貸そうじゃないか。もちろん、それなりの“誠意”があれば、だけれどね」

蒼火の舌打ちが聞こえる。これまで訪れた√能力者達が協力的だっただけに、気を抜いていた部分があるのだろう。

「あ、伽羅殿が猫だからって鼠さん脅してる~」

「いやいや、こんなに大きな鼠を脅そうとは思わんさ」

ただね、古妖と妖、猫と鼠、敵同士が手を組めばそれだけで勝利の合図なのだと、エデンではまことしやかに言われているのさ。そんな風に伽羅は調子よく語ってみせる。

「勝ち確ですってよ~、小さい鼠さんたち。今乗らないと損じゃない?」

周囲の火鼠達を橙子が煽る。大将としては、彼等の不安を取り除く必要もあったのだろう、苦虫を噛み潰したような顔で、蒼火はその話に乗った。

時間もないからね、安くしておくよ。いや前金はありえねえだろ状況考えろ。などとこそこそやっていたようだが、話はどうにか纏まったようで。

「では今から辺りを一斉にしばきますから、そこのネコチャンと一緒に弱ってる奴に突撃ヨロシクね」

先陣を切った橙子の呪髪が伸びて撓る。向かい来る小型マガツヘビの群れに、鞭の如く振るわれたそれは、敵陣をまとめて薙ぎ払った。当然それだけで倒せるような敵ではなく、伸ばした爪で、力強い腕で、敵は彼女の髪を引き千切ろうと迫るが。

「蒼火よ、大人しく機を伺うなどせず、果敢に仕掛けるのだぞ」

『誰にモノ言ってんだ?』

「こっちの髪は燃えてもへーきだからね?」

舞い散る火の粉に続いて毛皮の蒼炎を燃え上がらせて、火鼠の大将は小型マガツヘビの一体に体当たりを仕掛けた。蒼火の巨体が敵を吹き飛ばすのに合わせて、跳躍した伽羅が上から刃で貫き、とどめを刺す。

「この調子で確実に減らしていきましょう!」

即席の連携としては悪くないだろう、そう笑って、橙子が頭を振る。艶やかな黒髪がさらに伸びて、蛇の群れを迎え撃った。

●

「厄介な相手、というのは理解した」

迫り来る巨大な蛇の群れ、マガツヘビの鱗から生じた群体に対して、ジャック・ハートレス(錻力の従者・h01640)の認識はシンプルなものだった。

「即刻焼き払う。それでいいな?」

『いいだろうさ、できるもんならな』

軽く言ってくれるものだと、火鼠の大将が若干投げやりに応じるが、その辺りを気にした様子もなく、ジャックはルメル・グリザイユ(半人半妖の|古代語魔術師《ブラックウィザード》・h01485)へと大斧の刃を向けた。

「……だってさ。やめとく?」

「いや?」

見くびられているのならば、やれるところを見せてやるだけ。そんな様子の彼女に「だよねえ」などと返しながら、ルメルはその刃に可燃性の液体を這わせた。

鈍色の刃が塗れるのを確認し、ジャックは身の丈ほどもあるそれを振りかぶる。武器に取り付けられた心臓部が大きく脈打ち、蒸気が噴き出す。

『錻力の号哭』、叩き付けられた大斧は大地を揺るがせて、その振動で迫り来る敵を捕まえた。

「火を」

『仕方ねえなァ!』

彼女の声に蒼火が応じて、身に纏う炎を燃え上がらせる。舞い散る火の粉はジャックの立つ戦場にも降り注ぎ、大斧の上で燃え広がった。

蒼色の炎が、ブリキの身体の表面を照らす。その輝きの中で、彼女は足止めした敵の元へと地を蹴る。

便宜上『小型』と呼ばれつつも、ジャックの体躯を越える大きさを誇るマガツヘビの分身は、回避を諦め両の腕でそれを受け止めた。食い込む刃が肉を切り裂く。だが純粋な力比べであれば敵の側に分があるのだろう、刃の方向を力ずくで逸らす形で、マガツヘビは致命傷からどうにか逃れる。

力で勝っているとはいえ、この蒼い火の粉が舞う中では炎の影響を抑えきれないのだろう、消極的な動きに徹する相手に対し、ジャックはここぞとばかりに距離を詰めていった。

燃え盛る斧が鱗を砕く。しかしそれは決め手にはならず、小型マガツヘビもまた反撃を試みる――そんなやりとりに転機をもたらしたのは、準備を整えたルメルだった。

「蛇肉って、鶏胸肉みたいな食感なんだっけ~?」

詠唱錬成剣をバヨネット型に変化させた彼は、挑発的に問いかける。

「ねえ、そんなにいっぱいあるなら……ちょっとぐらい分けてもらっても良いよねえ」

それは攻撃宣言と言ってもいいだろう、同時に防具を脱ぎ去り、敵へと向けて疾走する。当然マガツヘビもそれを阻止すべく爪を振るうが、ジャックの攻撃によって鈍ったそれを見切るのは容易い、ルメルはナイフを振るってそれを弾き返した。

『Vigilante Persecutor』、条件を満たしたことにより魔術が発動、転移したバヨネットの刃先がマガツヘビを内側から貫く。刀身に走った溝には先程の可燃性物質がたっぷりと這わされており、傷口から内部に塗り付けられた。

ジャックが斧を真横に振る。飛び散った蒼い火の粉は、さながら導火線となったその液体に燃え移った。

『があああああッ! クソがッ!!!』

あっという間に炎に包まれた小型マガツヘビが、苦鳴と共に罵倒の言葉を吐く。

「長く孤独だったのだろう?」

なら、愛をくれてやる。振り返った彼女は、去り際にハートの形のそれを放る。可愛らしい見た目をしてはいるが、その実これは手榴弾である。炎の中に投げ込まれたそれは、ダメ押しのように爆ぜて、マガツヘビの体を吹き飛ばした。

●

巨体から剥がれ落ちた鱗の一つ一つ、それらが小型のマガツヘビと化し、群れを成して迫る。迎え撃つのは隊列を成す火鼠達、古妖と並び立ち戦うというこの状況は、√能力者達にとっても不可思議なものだろう。

「敵の敵は味方ってことかな……」

そう呟きつつも、詠櫻・イサ(深淵GrandGuignol・h00730)は周囲への警戒を緩めない。『聖女の護衛』としては万が一、背中を刺されることも考慮に入れておかねばならないだろう。

「なぁ、ララも警戒を――」

そう促してみるが、当の彼女、ララ・キルシュネーテ(白虹・h00189)は完全に「お腹がすいたわ」という顔をしていた。ダメだこれはと溜息を吐くと、ララにもそれが聞こえたようで。

「ララは食べることばかり考えているわけではないのよ。ちゃんと戦のことも考えているわ?」

「ああ、うん……そうだな」

俺がしっかりしなきゃな、と気を取り直す。とはいえ、周囲の火鼠達が二人を気にした様子はない。『それどころではない』というのが正確なところかもしれないが。

蒼炎を纏う大将の命令に合わせて、火鼠達は敵を受け止め、誘い込むように動いている。そんな古妖の布陣を利用するように、ララはとんと花嵐のように駆けて切りかかった。

通常の古妖を凌ぐ力量を持ったマガツヘビは、当然それを叩き落としにかかるが。

「ふふ、イサ。お前にララを守らせてあげる」

無造作に振るわれた尾の一撃を、イサの展開した泡状の障壁が防いだ。

「ララに手出しはさせない……!」

その間に間合いを詰めたララは、お返しとばかりに銀のフォークを突き立てる。続く一太刀は桜吹雪を伴って、破魔の刃が敵の堅い鱗を切り裂いていった。

彼女が傷を負わせた相手に、イサは水激のレーザーを薙ぎ払うように放ち、反撃を阻む。するとその隙を活かすように、火鼠達が次々と小型マガツヘビへ跳びかかっていく。体当たりと同時に、彼等は纏う炎を燃え上がらせて、水蒸気を上げる敵の身体を焼き苛む。

「ふうん……」

古妖達の戦う様子を目にして、ララもまた迦楼羅焔をその身に宿す。

「ララの迦楼羅焔だって、決して負けないんだから」

不敵に笑う彼女の炎が、いつもよりも強く燃え上がっているのは、火鼠達の舞わせた火の粉を呑み込んでいるためか。

イサが牽制射撃で追い込んだ敵に対して、ララはその焔を解き放つ。

「――こんがりと焼却してあげるわ」

眩く輝くそれは、小型マガツヘビの一体を焼き焦がしていった。

●

腕持つ蛇が地を這いずり、その黒い体躯を蠢かせる。一体ごとの大きさも侮れないが、それが集団を成すこの光景は、マガツヘビを知る者にとって大災害の訪れを見るのに等しい。若干涙目になったシュガーポップ・シュガージャック(獣妖「ナイトメア」のドリーム・ライダー・h05483)は、その現実を受け止め切れないと言うように遠くを見る。

「大人になったら選挙とマガツヘビ討伐には必ず行くように、とか言われてたけどさ、まさか本当にその時が来るとはね……」

彼女のところには大分フランクな形で伝わっていたらしい。とはいえ、その脅威は十分に教えられていたようで。

「見なよアレ、鱗一つが古妖くらいに強そうじゃないか」

うう、と呻くようにしながら呟く。誰に対して、というものでもないだろうが、その場に居合わせた香柄・鳰(玉緒御前・h00313)がそれに応じる。

「小型でこの大きさならば、本体は如何程なのでしょう?」

「うう、思い出したくない……学校の教科書には載ってたと思うけど……」

確かに総出で殴れという言い伝えではあったが、本当にどうにか出来るものなのだろうか? 既に帰りたい、といった様子のシュガーポップだったが、残念ながら掟は掟。

「ええい、ままよ! もうどうにでもなーれ! お世話になります火鼠さーん!」

投げやりなことを言いながら、彼女は当面の味方……火鼠達の元へと駆けこんでいった。赤く燃える毛皮を持つ妖怪、火鼠達は大将の命令に従い、小型マガツヘビ一体当たりに数体固まって挑んでいる。味方と協力して火力を上げてはいるようだが、それでも劣勢は免れないようだ。

「や、やっぱり厳しいんじゃない??」

『弱気になるんじゃねえよ、士気に関わるだろうが』

状況を分析するシュガーポップに対し、蒼い炎を纏った一際大きな個体、蒼火が言い返す。一瞬身を竦ませた彼女に変わって、鳰が朗らかに応対した。

「まあ! いにしえの妖怪大将さんと共闘する事になろうとは光栄ですこと」

どうぞ宜しくお願いしますね、と丁寧に挨拶をしながら彼女は続ける。

「まさか、そういう大将さんが弱気になってはいませんよね?」

『……当たり前だろうが』

それは安心しました、と返して鳰が刀を抜く。一方のシュガーポップも、気を取り直して自らの仲間達を呼び出した。

「群れには数で対抗したいよね。集えよ眷属!」

『白昼堂々・夢魔騒動』、12体のナイトメア、干支にちなんでいる……と思われる従者達を戦列に加えて、小型マガツヘビと火鼠達の入り乱れる戦場へと向かっていった。

炎の群れが尾を引くように地を駆けて、黒い鱗の蛇に向かって喰らい付く。火の粉とも鮮血とも知れぬ赤が宙を舞い、マガツヘビの爪がそこに真っ直ぐ裂け目を作った。切り裂かれ転がる火鼠、倒れたその身体を飛び越えるようにして、夢魔達は敵に突撃を仕掛ける。

「炎は収めなくていいからね、ボクも熱は扱えるからさ!」

援軍であることを火鼠に示すように、シュガーポップは前線に声をかける。そこでふと思い付いたように、彼女は身に纏う霊気を展開した。甘やかなオーラは熱となって、味方の火鼠達の炎を煽り立てる。

「これですごい突進もできるんじゃない? ……ということで、指揮は任せるよ火鼠大将さん」

『な、なに?』

「だってボク√能力の代償で反応速度鈍ってるし」

いきなり手駒の指揮を任されて面食らった様子の蒼火だったが、戸惑っている暇は無いと判断したのか、群れに小型マガツヘビを迎撃するよう命令を下し始めた。

『そこに居やがったか、アオネズミ!!!』

こちらの指揮系統に気付いているのか居ないのか、蒼火に気付いた小型マガツヘビの一体が、群れを蹴散らすようにして強引に迫る。牙を剥くそれを迎え撃ったのは、古龍の力を纏わせた鳰の刃だった。

「……ふふ、不思議な光景ですね?」

常ならば敵であるはずの存在に庇い、庇われる。これもまた時勢の妙だろうか。

風切り音を察知した鳰は、強力な爪の一撃を顔も向けぬまま受け流し、返しの太刀でその身に深く傷を負わせる。

「今だよ!」

『かかれ!!』

蒼火の名と同じ色の火の粉が散って、さらに火勢を上げた火鼠達が手負いのマガツヘビへと殺到する。最後に夢魔の猫がその頭を蹴り飛ばして、敵の一体を戦闘不能に持ち込んだ。

「では――敵の集まっている場所を教えていただけますか?」

まとめて切り払い、確実に数を減らしていくために、鳰はそう問いかける。

他の√能力者達の攻勢もあり、この場の戦いは徐々に終息に向かっていた。

第2章 ボス戦 『マガツヘビ』

●焦熱地獄行

火鼠達と協力し、√能力者達は小型のマガツヘビを殲滅することに成功した。一段落したところで、燃え盛っていた火鼠達の炎が少しばかり弱まる。多数による群れを成していたそれも、今ではほとんど疎らになっている。その代わりに、傾いた日の光が、断崖を紅く染め上げていた。

風にたなびく焦げたような獣臭と、草を焼く微かな熱の残り香。その静寂を引き裂いたのは、やはり古妖の叫びだった。

『糞糞糞糞ッ!! どうしてこうも上手くいかねえ!!?』

同時に、低く重い地鳴りを響かせ、木々を薙ぎ倒しながらそれが迫る。現れたのは、黒光りする鱗の波。

――マガツヘビ。

先程戦った小型のものと形は同じだが、空に伸びるその身の大きさは、比べ物にもなりはしない。

所詮先程のものなど剥がれ落ちた鱗に過ぎず、まともに組み合えば勝ち目など万に一つもないのだと、この場に居る全員が理解した。

夕日を隠す巨大な影が落ちるそこで、火鼠の長は一同にだけ聞こえるように口を開いた。

『……さて、ようやく仕事にかかれるな?』

彼が示したのは、自分達の背後に口を開けた巨大な渓谷、炎獄谷だ。

この地の言い伝えに関しては、事前に説明があった通り。であれば敵を誘き寄せ、日が沈む前に谷底へ誘導、もしくは突き落とすことができれば、炎獄谷の熱でマガツヘビを焼き殺せるはず。巻き込まれれば当然こちらも耐えられないので、死にたくなければ谷からの脱出も必要事項に加えられるだろうか。

『苛つかせやがって! 此のマガツヘビ様が!! 直々に叩き潰してやるよ!!!』

こちらの狙いも知らぬまま、強大な古妖が雄叫びを上げる――!

●

傾き、落ちかけた日が周囲を朱色に染めていく。小型マガツヘビを打ち払った後に、それを見上げたかろんは悟る。そろそろ夕飯時であると。

「やきにく!」

もう完全にそれしか意識に無いようだが、それはつまり邪魔する奴には容赦しないという強い意志の表れでもあった。彼女と共に在る大神が、そしてその眷属達が、やる気に満ち溢れた様子で遠く吠える。だが甲高く聞こえるそれは、次の瞬間に掻き消された。

『|峨旺旺旺旺旺旺旺雄雄雄怨!《GAOOOOOOOOOOOONNN!!!!!!!》』

轟々と天を衝くような雄叫びが響き、地を揺るがせて巨体が這う。木々を圧し折りながら迫るマガツヘビは、瞬く間にこの場に辿り着くだろう。もはや通常の古妖とはスケールが違う、そう言わざるを得ない敵を前に、ザネリは不機嫌そうな顔をさらに顰める。

「アレを食うにはちと、骨が折れそうだな」

さりげなく一座の様子を確認し、幸い大した負傷は無いようだと見て取った彼は、継戦の構えを取った。

「ジャン悪い。……あの蛇は食わせてやれねえようだ」

「絶対食わないって言ったよな……?」

こんなものからかっているだけに決まっている、そうわかっているけれど、一応抗弁はしておく。

「たべないのですか?」

「さっきこっそり言ってましたが、ザネリさん、お米もつけてくれるそうですよ」

「米は、食うけどぉ……」

「へびもたべられますよ、めいたんてーならば」

ジャンとは対照的にノッテが胸を張ってみせた。微笑ましい様子に頬を綻ばせたいずもに続いて、回が訳知り顔で頷く。

「まあ悪食に走る必要もあるまい。食育と云うのも、健やかなる成長の要であろう」

これはからかっているのか判断に困る。ジャンが僅かに眉を寄せるが、とにかく。

「その辺にしておけお前ら。仕事納めと行こう」

「ごはんは? おあずけですか?」

「このあと焼肉パーティーですからね」

「追加報酬、佳い肉を期待させてもらおう」

むう、と小さく唸ってから、ジャンもそれに続くことにする。こちらの腹の虫も、まだ我慢は効くようなので。

「仕方ない、もう少しだけ手伝う」

そうして身構えた一行は、すぐに遥か上方へと視線を移すことになる。山々の間を縫って這い進むそれ、マガツヘビが首を擡げると、渓谷の一角に広大なまでの影が落ちた。夕日を遮るその巨体、見た目のみならず強大な妖力までも蓄えた古妖は、怒りに満ちた眼で一同を睥睨する。

「うわーっ! 今度こそ本物のマガツヘビだー!!」

「でっっっっか!!!」

シュガーポップとゆらから悲鳴とも歓声ともつかない声が上がって、「あらあら、まあ」と鳰が口元を押さえる。橙子もまた、現れた敵の威容に乾いた笑みを零した。

「あー……なるほどね、これは正面からじゃ無理だわ」

あっさりと、だが正確な見立てでそう結論付けて、彼女は連れの方へと話を振る。

「伽羅殿、どう思う? 賄賂さっきので足りてる?」

「まあ……とはいえ、やりようはあるだろう」

これは割に合わないのでは? という気配を滲ませつつも、伽羅がそう返す。幸いと言うべきか、味方の頭数には恵まれている状態だ。各自で役割を果たせれば、恐らく……と、周囲の√能力者達を見回す。

「私、視力にあまり自信がないのですが、この大きな姿が本来のマガツヘビ一体……で、あっています?」

「うん……やっぱりさっきの『鱗』とは桁が違うよ」

鳰の問い掛けにシュガーポップが頷く。若干途方に暮れた様子の彼女に対して、鳰はいつもの調子で笑って応じた。

「ふふ、これは大変なお仕事になりそうですこと」

「そういうレベルかなあ……さすがに厳しいんじゃない……?」

前々からマガツヘビの脅威を伝え聞いていたシュガーポップとしては、あまり楽観視できるものではない。伝説なんて話の都合で盛りに盛られた結果であればよかったのだが、目の前のこれはどうも迷信と片付けられる規模ではない。

「全妖怪が腹芸抜きで一致団結するくらいだからねぇ、生半可なもんじゃないとは思っていたけど……」

ウツロもまた感心したように呟く。使える護霊を最大限大きくしてみても、ここまではいかないだろう。

「あたしがもっと若かったらねえ、あれくらいのデカさに化けて取っ組み合いでもできただろうに。いや惜しい惜しい」

「大吾くん……そんなこと出来たの!?」

ああ、もちろんだとも。できたできた。ゆらの言葉に適当に相槌を打ちながら、大吾はちらと上空を見遣る。様々な妖怪を目にしてきた彼からしても、これはちょっと、デカすぎるような。

「ここを中心とする――|青龍《アオ》」

『青龍:肆仟弐佰肆式』、巨大な敵に対抗すべく、ウツロが召喚した護霊を駆る。

「おじちゃんの蛇もかっこいーね!」

「一緒に乗ってく?」

「のってくのってくー!」

「あたしはこっちから援護しようかね」

頭を下げた青龍にゆらが駆け寄る。前に出て戦うタイプではない大吾がそれを見送ったところで。

「あ、その前に……ここをちゅーしんとする!」

思い出したように地面に手を当て、ゆらは流した電気で磁力を生じさせ、鉄を含んだ岩石を浮かせる。

「よし、れっつごー!」

そんな掛け声を合図に、二人を乗せた青龍は空へと舞い上がった。龍をも凌ぐ強大なる妖、マガツヘビへと向かって。

●

『潰れちまえ!!』

マガツヘビの誇る巨大な腕が振り上げられ、力任せに地へと叩き付けられる。固めた拳は地を砕き、陥没させ、突風にも似た衝撃波が周囲へと広がった。無造作なただの拳の一撃が大地を穿つ、嵐のようなそれをやり過ごして、オリヴィアは突き立った柱のような敵の腕を見遣る。

「怪獣映画みたいな光景ですね……」

とはいえそれはもとより覚悟の上、圧倒されるようなこともなく、彼女は思考を巡らせる。

「うわあ~おっきな的だあ。アレなら全力で振り被っても大丈夫そうだね~」

「そういう見方もある……か?」

こちらのルメルも動じた様子はない、というか楽観的な見方に対して、ジャックは感心したようにそう呟く。先程戦った相手が『鱗一枚』に過ぎないというだけあり、本体の規模はくらべものにならないのだが。

「巨木を切り倒すようなものか。骨は折れるだろうが……」

きっと不可能ではない、そう結論付けたジャック達と共に、オリヴィアはマガツヘビへと攻撃する隙を窺う。

「では、映画みたいに勝って、お祝いの大団円を目指しましょう!」

目指すところは皆同じ、それぞれに敵へと向かう√能力者達の中で、最短の道を選んだのは光希だった。

「それじゃあ、ヘビ退治といこう」

『|融合、影の騎士《フュージョン、シャドウナイト》』、先程まで共に戦っていた護霊と完全に融合し、黒い鎧を身に纏った光希は、彼自身のものと|影の騎士《シャドウナイト》が手にしていたもの、二本の長剣を手にしてマガツヘビへと突貫する。勇敢に、そして愚直に、暗闇の力を用いて敵の攻撃の合間をすり抜けて、光希は正面から敵に斬り付けた。

硬質な刃がマガツヘビの体表、その鱗に刃を立てる。強大な古妖を守るその鎧に対し、光希の刃は十字の傷をそこに刻んだ。しかし、それでこの巨大な敵の侵攻が止まるはずもない。ただの『移動』に巻き込まれ、潰されかねない状況から敵の体皮を蹴りつけて逃れる。その間に、ルメルとジャックは敵の身体を支えるその脚部へと攻撃を開始していた。

詠唱錬成剣を大鎌状に形成し、怪力を駆使してルメルがそれを大きく振り抜く。六肢のいずれかを切断できれば状況は大きく有利に傾くだろうが、どうやらこの相手はそこまで容易くはないらしい。

大鎌によって刻まれた傷にジャックが拳銃で追い打ちをかけ、さらに手榴弾を捻じ込むようにして爆破する。爆炎と煙が吹き荒れて、砕けた鱗の破片が飛び散る。が、所詮はそれもいくらか鱗がひび割れた程度。

『ハッ、逃げ回らなくていいのか? どうせお前らが何したって、俺には敵わねえんだからよ!』

それはアリの巣をつついた子供のような心境だろうか、それぞれの個など意に介さず、ばらばらに動く『群れ』に対してマガツヘビは哄笑する。現状では有効打どころか攻撃されたという認識があるかすら怪しい。

嘲笑うように振るわれた爪が地を引き裂き、土煙が立ち込める。さらに広がる黒い瘴気、一帯は霊的に汚染されつつあった。

周囲の√能力者がその影響下に置かれ、行動を阻害される。この強大な敵を前に、それは致命的と言わざるを得ないが。

「――こうなることは『視えて』いましたよ」

こちらには『予言』を得手とする者も居る。

「|唵《オン》、|阿嚩伽《アボキャ》、|微囉闍廼《ベイロシャノウ》――」

それはまるで件の如く。智拳印を結び、真言を三度唱えて、いずもは事前に仕込んでおいて浄化の陣を呼び覚ます。一帯を覆いかけた黒い瘴気は、瞬く間に和らぎ、効果を失った。

「もちろんめいたんてーもおみとおしです! はんにんはこのなかにいまーす!!」

明らかになった視界を通してノッテが再度敵を捉える。名探偵の再度の宣言は、拘束するとまではいかないもののマガツヘビの動きを鈍らせていく。

「今の内に――!」

一時的に汚染の解消されたその区画を駆けて、光希が再度斬り掛かる。動きの鈍った相手であれば、先程よりはまだ勝負になるだろう。そしてその間に、オリヴィアは敵の真正面ではなく側面、足元へと潜り込むように動いていた。

『熾天拳』。輝かしい聖なる炎を纏い、分厚い装甲さえも打ち貫くその拳も、マガツヘビ相手ではどこまで効くか――しかしながら、オリヴィアにはもちろん勝算があった。

「この手のデカブツが相手なら、それなりの戦い方があります!」

ヘビ、と言いつつ敵の形状は東洋の龍やケンタウロスを思わせるもの、手足は人間のものとよく似た構造をしているように見える。中でも彼女が注目したのはその指先、そこには鉤爪や蹄に比べて薄く脆い扁爪があった。

「猛き炎よ!」

自分の足から噴射した炎で無理矢理加速し、勢いを付けた彼女は、その拳をマガツヘビの爪の隙間へと叩き込んだ。

『痛ッッッてぇな!!!!!』

ダメージ自体は大したことはないようだが、突き刺す痛みは確かに効果を上げていた。苛立ちを叩き付けるように爪を薙ぎ払うと、マガツヘビはさらに溜め込んでいた炎の力を目覚めさせる。

「――! こっちだ!!」

相手が何をしようとしていたのか察して、光希は咄嗟に敵の眼前へと跳びこんだ。

『禍津ノ尾』、場合によっては周囲に居た者が一瞬で全滅したであろうそれを、刃を振り上げ自分を目立たせることによって誘導する。結果的には狙い通り、叩き付けられた尾の一撃は、光希と一部の火鼠だけを襲った。

命の火が消し飛ぶのも一瞬。絶命し、地を転がった光希は、しかし自らの√能力によって即座に蘇生する。

――まだやれる。手の内にあった剣をもう一度強く握って、彼はすぐさま立ち上がった。

●

それぞれの手段でマガツヘビへと挑みかかった一同だが、驚異的な戦力を前に苦戦は避けられない。とはいえ、まともにやりあった際の実力差は織り込み済みだ。こうして戦う者が居ることで、他の味方が策を巡らせることも可能になるはず。

「いやはや、うちの従業員は頼り甲斐があって困る」

足止めと援護、ノッテといずもの戦果を確認しつつ、ザネリは周囲に大量の赤い傘を召喚する。

「あとはみなさまにおまかせです」

「まあ、ではひと休みしていくださいね」

状況的にいつまでも休んでいてもらうわけにもいかないが、ここからは一旦引き継いでもいいだろう。目立つ傘の群れを従えて、ザネリが敵の前に出る。

「いいか、煽るってのはこうやんだ、続け、回」

咳ばらいを一つ。交戦中のマガツヘビに対して届けるのならば、それなりに声を張り上げる必要があるだろう。

「デカい割にと脳みそが小さ過ぎだろポンコツ! ぎゃあぎゃあ喚きやがって、幼児返りか?」

『はァ? よく聞こえねえな、今のは小虫の羽音か?』

せせら笑うような反応に舌打ちが出る。聞こえてるじゃねえか、と小さく毒づいてから、ザネリと回はさらに言葉を重ねていった。

「全く可愛くねえな……うちのガキどもを見習え」

「癇癪持ちの悪童の相手は骨が折れる。子らのような可愛げを身に付けたくば、お利口に振る舞ったらどうだね?」

『テメェんとこのクソガキがどうだろうと知ったことじゃねえんだよ!!』

「あ? クソカワイイだろうが、ブッ殺すぞ蛇!」

ブッ殺すだと? 誰に向かって口利いてやがる、とそんな反応が一帯に響く。そんなマガツヘビとのやりとりを遠巻きに眺めながら、ジャンは半眼で呟いた。

「……何言ってんの?」

「ジャンくんもノッテさんも可愛いらしい、というお話ですよ」

いや、そういう話だったけれども。いずもの答えに、釈然としない顔でジャンが応じる。

「どうせなら可愛いじゃなくてかっこいいって言って欲しいんだけどな……」

「そうですか? だいじですよ、かわいげ」

謎の口喧嘩ではあるが、言い合いが成立している以上は計画通りと言っていいだろう。自由に暴れ回られては手に負えないマガツヘビを、彼等はこうして誘導していく。

しかしながら、囮となれば当然危険は伴う。体表の鱗を小型のマガツヘビへと変えて、滑るように移動した巨体が爪を振るう。まともに喰らえば即座に終わる――そんな一撃に対して、回はインビジブルとの入れ替わり、転移の力でそれに応じる。

転移したインビジブルは『紙魚』となって、逆にマガツヘビへと噛み付いていく。即座に振り払われ、引き裂かれる紙魚だが、その手応えの無さは逆に敵を苛立たせるのに丁度良かったようだ。

「傘に紙魚に、皆さん多芸でいらっしゃる」

「崖際までちゃんと逃げ切れればいいけど……」

この後のために『駒』を目覚めさせていたジャンが、いずもに対してそう呟く。単一の回避手段がいつまでも通用するとは思えないし、あまりあからさまではこちらの狙いもバレてしまう恐れがある。重要になるのは撹乱の一手だが。

「みんなまかせた!」

『|壱百霊壱式降霊撃《ワンオーワンゴーストコール》』、かろんの呼び声、そして彼女の大神の指示に応じた眷属達が、散開した状態からマガツヘビへと殺到していく。細かな攻撃にはなるが、喰らい付き、すぐさま離れることで、彼等は敵の注意を散らしていく。

本命の方角――炎獄谷方面にはあえて逃走速度を緩めにして、自然とそちらへ頭を向けるように仕向けて。

『クッッッソ!! 鬱陶しいんだよ!!!』

まとめて薙ぎ払うような攻撃、だが腕を使ったその一撃は、先程までと違って精彩を欠いている。戦闘不能になった大神の眷属達がマガツヘビへと融合を試み、動きを阻害していることがその原因のひとつだろう。そして、もうひとつの理由は。

「あっちからは豆粒くらいにしか見えちゃいないだろうからね、狼の中に猫が混ざってたってわかりゃしないよ」

そう言って、大吾は召喚した猫又を戦列へと向かわせる。猫の手の一撃で戦況が変わるようなものではない、ゆえに攻撃よりは援護を、完全ではないにしろ攻撃を反射できるようにと言い含めて。

「蛇から旦那さんやお嬢さんや鼠さんたちを守るんだ。皆お勤めを果たすんだよ」

多少サボっててもご愛敬、即席の獣混成部隊が展開し、敵を撹乱している間に、上空からは青龍が迫っていた。

「あー! ねこちゃんいっぱい?!」

「あれは犬じゃない?」

上空から目を凝らせば、後方に座している大吾や、眷属達を応援しているかろんの様子が見えるだろう。仲間のはたらきを無駄にせぬためにも、ウツロは青龍を敵の眼前へと進ませる。

とはいえ正面切って喧嘩をするわけではない、全速力で敵の鼻先を掠めるように通過させると、そこからすぐさま降下し、他のメンバーと合わせて敵の視線を誘っていく。こちらも意識するところは飽くまで誘導である。

天を睨むように、青龍を追いかけ回すマガツヘビの様子を視界に収め、ララが呟く。

「――どうにも不味そうだわ」

「そういう問題……?」

イサからすると首を傾げざるを得ない観点だが、迦楼羅たる存在からすれば蛇はご馳走である……ということだろうか。何にせよあれを谷底に送り届けるには未だ途上、二人もまたそれに加わるべく、暴蛇の荒れ狂う戦場へと向かう。

「イサ、いくわよ」

幸いと言うべきか、火鼠をはじめ、共に戦う仲間は多い。まずは相手の戦法を見定めにかかった二人は、その特徴を看破する。

「図体がでかいから、攻撃も強力だね」

「そうね、その分わかりやすいけれど――」

見切ること自体は可能だと、ララが続きを口にしようとしたところで、彼女等の元にも攻撃が届いた。間合いという概念が馬鹿馬鹿しくなるような長大な腕が振るわれて、ララは回避を試み、翼を羽搏かせる。

攻撃の軌道は単純だが、脅威となるのはその体積。見切ったところで躱し切るのは容易ではない。さらに一度避けたところで、マガツヘビによる霊的汚染が周囲に広がっていく。

「聖女サマには手出させないよ!」

迫り来る脅威に対し、咄嗟に庇いに入ったイサは、『死海ノ導』で瘴気を取り除く。彼が泡沫のバリアで攻撃をいなしている内に、ララはナイフとフォークを手にして舞い上がった。

丸呑みにしようと迫るマガツヘビの顎に対し、牽制と強襲で気を引きつつ、彼女は敵の誘導を引き受ける。「頭脳より、本能で動いてるのか……?」

一方のイサも敵の動きを観察しつつ、目くらましのレーザーで援護に入っていった。

マガツヘビの体長からすれば、目指す炎獄谷はすぐそこのはず。しかしながら相手を突き落とすとなると、その僅かな距離が極めて長く感じられる。攻撃を受けないようにしつつ、敵の注目を引く……その方針で動いた者達は、時に挑発的な罵声を用いながら、敵の誘導を試みていた。

『……大丈夫なのか、あれは』

「君達もやっていたことだろう? どうやら、敵は挑発されるとすぐに乗ってくるようだな」

若干引き気味の火鼠大将に応じながら、伽羅は作戦の首尾を測る。戦闘ではなく撹乱と誘導に持ち込めた現状は、ようやく折り返しといったところだろうか。まだ気を抜ける状況ではないが、敵の強大さを思えば、ここまで持ち込めたことに僅かながら安堵を覚える。

「|自分の力に自信のある《自信過剰な》者は|周り《・・》を頼れず自滅しがちだな」

対する『我々』は実直にして謙虚な者ども故に、この状況も戦力も、全て踏まえてみせよう――そんな調子で伽羅は語る。

たとえば、そう。全く有効打を与えられていない現状で、小型マガツヘビの大群を纏った敵が、周囲を振り払い吹き飛ばすような大暴れをしてみせたとしても。

「わああこれはとてもかなわないぞう~逃げろ逃げろぉ~」

このタイミングを待っていたらしい橙子は、そう言って前線から走り去っていく。

『あの演技は……もう少し何とかならなかったのか?』

「なに、調子に乗った相手には、あれくらいで十分だろう」

伽羅がそう請け負ったように、マガツヘビは勝ち誇った哄笑と共に彼女の後を追っていた。味方の一部、具体的にはシュガーポップも「やっぱりもうダメなんだ」と頭を抱えているようだが、敵が容易く信じたのには『頭が悪い』以外にももうひとつ理由があった。

『この匂いは……』

顔を上げ、鼻を鳴らした蒼火の言葉に、ツェイが笑みを湛えた表情で返す。

「やはり大蛇退治と聞けば此れではないか」

『招花来魄』、手にした待雪草が光を灯せば、周囲に芳しい酒の香気が広がる。甘いあまいその香りを、マガツヘビは戦いの中で知らぬ内に吸い込み――有体に言うならば、酔っぱらって気持ちよくなっていた。

『おらおら、死にたくなけりゃさっさと逃げな!!』

普段から固くないであろう我慢のタガが、今は完全に緩んでいる。この機に乗じるようにと蒼火が指示を出すと、火鼠達も橙子に合わせて逃げ惑い始めた。

「常よりこう在れたならば憂うことも少なかろうに……」

引き続き美酒の香りを振り撒いてやりながら、ツェイはそう独り言ちる。自らの策で古妖達が動くというのも妙な心地だ。これもある意味では、マガツヘビという強大な存在の成せる業か。

「まあ、詮無い話よのう」

どちらにせよ、あのヘビを放置しておくという選択肢はない。必ずここで仕留めなくては――。

「そうだ……今更弱音なんて」

こちらも同様に、酒に酔って……ではなく、使命感を新たにしたシュガーポップが立ち上がる。『シュガージャック』の名を持つ妖怪として、ここでうずくまってはいられないのだ。

「何がマガツヘビだ。体が大きくて妖力が無限にあるだけで意気がりやがって!」

冷静に考えるとそれはかなりの脅威なのだが、この後に待っている宴に意識を逸らして、シュガーポップは自らを奮い立たせる。

「行くぞー!!」

元気よくそう宣言した彼女は、馬型の使い魔に跨り、駆け出していった。

マガツヘビの振るう腕が、乾いた大地を打ち据える。落雷そのものを超える轟音と共に地が爆ぜて、土塊が砲弾の如く飛び散っていく。

誘導の途上でそれに巻き込まれた橙子は、どうにか吹き飛ばされぬよう踏み止まって、敵の巨腕に反撃の卒塔婆を叩きつけた。

「舐めた真似しやがって……!」

土塗れの身体についた傷が急速に癒えていく。彼女の持つ√能力、曰く『3秒ルール』で命拾いした形だ。頬を伝う汗だか血だかを拭った彼女は、しかしマガツヘビが尾を振るう体勢に入っているのを見て表情を強張らせた。先程のは攻撃の余波で済んだが、あれが直撃した場合、反撃になど出られるものだろうか?

鞭の如く、しなる尾の先端が掻き消えたように見える。その瞬間、橙子の身体は宙を舞っていた。

空中をしばらく飛んで、地面に転がった彼女は、口笛をひとつ鳴らす。

「伽羅殿、ナイスヒット」

「……すまない。君の胆力に甘えすぎたな」

危ないところではあったが、間一髪。√能力で一時的に腕力を強化し、橙子を引っ張り出した伽羅が盛大に溜息を吐いた。

再度立ち上がった橙子は、伽羅に礼を言うと、服についた汚れを払う。

「助けて~、このままだと潰されちゃうぞぉ~」

「まだやるか?」

当然でしょうという調子で頷いて、彼女はマガツヘビの方へと目を向けた。橙子が目立ち、囮として振る舞う間に、そこではシュガーポップが敵の背後へと回り込んでいた。

「だ、大丈夫かな……!?」

本当は空も飛べるが、今はあえて地面を選んで、敵に悟らせぬよう潜んでいた彼女は、これを好機と見て飛び出す。狙うは、太く長大な敵の尾だ。蛇にとっても移動の要であろうそれに対し、シュガーポップは自分の尾をナイフ状に変化させる。

出来る限り静かに、駆け抜けるようにして一太刀。刻んだ傷の周囲の鱗がチョコレートキャンディへと形を変えて、ひび割れ落ちた。

「よーし、これで尻尾も使いにくくなるはず……」

『今……なんかしやがったか?』

「ウワーッ、こっち見た!?!?」

動きの鈍った自分の尾を気にしたのか、振り向いたマガツヘビがシュガーポップを睥睨する。期せずしてあの伝説の妖怪と相対することになってしまったが――そこで、側方からぶん投げられたと思しき手斧が、マガツヘビの頭部に命中した。

『クッソ、今度はどいつだ……!?』

「当たりましたか? 狙いを付けられるか心配だったのですが……」

的が大きくて助かりましたね。そんな風に微笑む鳰の様子にカチンときたのか、歯軋りするような調子でマガツヘビが首を巡らせる。怒りを煽れたのであれば思惑通りと言っていいだろう、仲間から狙いを引き継ぐ形で、鳰もまた渓谷へと駆け出した。

√妖怪百鬼夜行における景勝地、炎獄谷は視力の弱い彼女にとっても独特の気配を感じ取れる。渓谷を吹く風は強く、その合間には噴き出す蒸気の音色が響く。休火山ならではの熱、そして匂いが、彼女に方角を知らせてくれている。開けた場所である渓谷の上では、存分に周囲の音も探れるが――その全てを塗り潰すように、マガツヘビが迫っていた。

駆け行く先の岩や樹木、それらを遮蔽にしたいところだが……。

「……難しそうですね」

恐らくその程度で立ち止まってくれる相手ではあるまい。尻尾の動きを阻害してくれた味方のおかげでどうにか逃げおおせているものの、捕まるのは時間の問題、意を決した鳰は、敵の手に捕まる直前で√能力を発動した。

『鸐』、インビジブルと入れ替わる形の転移で逃れて、霊障効果で一時動きを鈍らせる。その間に鳰はまた距離を取り――。

幾度か危うい目を見たが、崖際まではあと一歩。目標地点が迫ったところで、ルメルが他所へと向きかけた敵の足指にヒールを突き立てる。効いた様子も見られないが、代わりにルメルは自らに術式を仕組んだ。

「ああ、暴れないでね……」

見向きもされないのでは寂しいから。そう嘯いて発動されたのは、爆発の魔術。『Detonatio Humani』……ようするに人型の爆弾と化した彼は、もう一度敵の指を踏み付ける。今度は効かないどころの話ではない、そこで魔術が起動し、ルメルの身体は盛大に爆ぜた。

魔術による爆発は奇妙なもので、大爆発を起こした直後にその地点へと爆縮にも似た現象が巻き起こる。

『うおっ!? 何が起こった!?』

渓谷側へと引っ張られることになったマガツヘビは、体勢を崩しながらその爆発地点を見た。丁度再生の始まったルメルが、それを笑顔で迎えて。

「さあ、もう一回いくよ~」

再生可能な回数はまだいくらか残っている。完全にそれを使い切るつもりの彼は、この状況でも愉しんでいるように見えた。

「……相変わらずだな」

呆れているのか感心しているのか、感情の乗らない声でそう評したジャックだが、「ならば自分も」といつも通りに、大斧を強く握った。

「さて、そろそろいいかな?」

低空を舞い、敵の攻撃から逃れていたウツロは、青龍に指示して素早く上昇、一時的に敵の視線を上に引っ張ってやる。

そして足元付近、渓谷の崖際では、シュガーポップがその下を覗き込んでいた。赤い蒸気の噴き出す地、炎獄谷の底からは、既に熱を帯びているようにも見える。

「ま、やるしかないよね!」

万が一巻き込まれたら大惨事だけど、今更躊躇している暇は無い。シュガーポップは術の応用で幻影を生み出すべく準備を始めた。マガツヘビが調子に乗っているにせよ、怒り狂っているにせよ、冷静でなければ効果は見込めるはず。

「皆さん、こちらへ!」

炎を讃えた拳を目印代わりに、オリヴィアが囮を担っていた者達を呼び寄せる。

逃げのびた先は、崖の縁。いよいよ追い詰められた――というように、マガツヘビには見えているだろうか。

『おいかけっこもここまでか? 残念だったな虫けらども!』

最後は自らの顎で丸呑みにしてやろうと、巨大な蛇が身を乗り出す。

●

橙子の体をその牙で引き裂き、続けてオリヴィアを噛み千切ろうと首を伸ばす。だが喰らい付いたと思ったそこで、マガツヘビは手応えのなさに気付いた。

『――あァ?』

牙が貫いたそれはシュガーポップの生み出した幻影で、本物は谷底へと落下している。マガツヘビがそれを看破したかは定かでないが、苛立ちの解消されないまま、そして頭に血を上らせたまま、古妖は残った鳰へと狙いを定める。

「皆さん、準備は宜しい?」

そう問いかけながら、鳰は勢いを殺さぬまま、崖の縁から跳び出した。空中に身を躍らせた彼女が、マガツヘビに呑み込まれるまではほんの一瞬。だがその直前に、再度インビジブルと入れ替わる形で、鳰はそこから姿を消した。

『クソがぁ! またかよ面倒くせえな!!!』

そうして吠えるのも余裕、そして油断の表れだろう。だが炎獄谷にマガツヘビが身を乗り出したこの状況こそが、√能力者達の待ち侘びていた瞬間に相違ない。

「やった!! 今しかないよー!!!」

シュガーポップが歓声を上げるのと同時に、ツェイが再度花を喚ぶ。

「ふふ、酔うた頭を冷やすには程遠かろうがの」

花弁を舞わせ、次に願うのは敵の足元。断崖の一部を凍結させて、片足の下に滑らかな氷面を形作る。それで直接どうにかなるわけではないが、酩酊した相手に対して、援護としては十分効果的だろう。

「ここで仕損じるわけにはゆかぬが――」

お膳立ては完了、後は任せた。そんな状況を引き継ぐように、ジャンは配置させていた自分の駒たちへと合図を送る。

「よしお前ら、せーので頼むぞ」

『王の勅命』、ばかでかいキングを相手にするなんてのは、見たことのない盤面ではある。だが経験にないとはいえ、その分詰めの一手はわかりやすく見えている。山のような巨体が相手では厳しい勝負かもしれないが、そう、今ならば。

「せーの! はい押せ!!」

突出した駒ではなく総がかりによる力ずく。敵の虚を突いたこともあり、氷の表面に乗せられたマガツヘビの片足がずるりと滑る。

「さ、もうひと押しだね、ごーごー!」

状況を察したウツロが青龍を操り、ゆらが周囲に浮かべていた岩石を流星の如く走らせる。即席の『隕石群』が、敵を押し出す手として次々と打ち込まれていった。

『ここに至ってやることが相撲に投石だと? ふざけた真似しやがって!! 舐めてんのか!!!?』

「その言葉、そのまま返してやる」

ジャンの従えた兵達の傍らで、ジャックが呟く。敵に聞こえているかは定かでないが、それほどまでに巨大で、強大なこの存在を、放置しておくわけにはいかないのだと結論付ける。

『錻力の響動』、からっぽの胸に焚べられた決意は、輻射熱を重ねるように反響し、熱を上げる。

「――終わりにしよう」

蓄えた激情をその手に。彼女の身長を超えるような大斧が唸りを上げて、マガツヘビの側面へと叩き付けられた。

『うおぉ――!?』

巨体が一瞬ぐらりと揺らいで、踏み外した足と共に身体が傾ぐ。バランスを崩し、崖の下へと倒れかけたマガツヘビへ、最後に閃光が放たれる。

銃のように構えられた二刀の竜漿兵器から、射出されたのは光希の使う|謎めいた弾丸《エニグマティックバレット》。命中したそれは傾いた巨体に最後の一押しを加えて。

「さあ、墜ちろ……ッ!」

怒声を響かせながら、マガツヘビの影が谷の合間へと消える。

「ほ。たににおちるなんて、きょーじゅみたいですねえ」

「成程、盤からも滝からも落ちる訳だ」

めいたんてーはおちませんけどね、と付け加えたノッテに対して回が頷く。王将も教授も蛇には不釣り合いだが、一座の芸として良い締め……なのかもしれないが。こちらも首肯しかけたいずもは、しかし崖の縁で起きているあれやこれやに気が付く。

「あら、でも勢い余った方々が――」

「えっ待って、アイツと一緒に駒落ちた!」

状況的に手加減などしようもない、全力でマガツヘビを押していたジャンの手駒がいくつか、敵と一緒に落ちていく。

締まらない……いや、これでこそ相応しいのか、溜息を吐いたザネリは傘を操り、落ちていった彼等を受け止めた。さて、あまり時間はないだろう、せっかく落とした獲物を逃がさないためにも、早々に谷からは避難する必要がある。

「上手くいったようですね……!」

両足から発する炎を推進力にして、オリヴィアが崖の上へと上昇していく。途中すれ違うように落ちていく巨体、マガツヘビの巻き起こす気流に若干翻弄されながら――。

「こっち向いて! 傑作よその顔!」

一方で、崖の途中で宙吊りになった橙子は落ちていくマガツヘビにカメラを向けていた。これ以上煽る必要性は特にないのだが、「チクショウが」という怒声が聞こえてきて思わず笑顔になってしまう。

「……満足したか?」

「うん、伽羅殿引き上げよろしくー」

先程落下する橙子を支えたのは、伽羅の操る糸である。ぎりぎりではあったが作戦は成功。疲労とも安堵ともつかない溜息を零して、伽羅は崖の上へと意図を手繰り寄せていった。

次に聞こえてきたのは、凄まじいまでの地響き。マガツヘビの自重による衝撃がどれほどのものかはわからないが、谷底で吠え猛るその声音からすると、戦闘不能には程遠いのだろう。そしてあの巨体と身体能力を以てすれば、マガツヘビはすぐに崖の上まで上がってくる。

――だが、もはやそれは叶うまい。

「イサ、落ちてはだめよ」

「ララ!?」

突然の飛翔に驚きながらも、イサはララに捕まって谷底から飛び立つ。この状況でも油断なく追撃に備えたまま、彼はララと共に崖の上へと上った。

「似合いのベッドね。そろそろ、おねんねなさい?」

そうして谷から脱出したララは、振り向きざまに焔を投じる。破邪の炎、マガツヘビの規模からすると花弁一枚程度の小さなそれは、夕日の照らす渓谷の下へと落ちていく。

そして、炎獄谷に火が付いた。

『ぐ、ぁ――!?』

渓谷を彩る赤胴色の岩が、各所から噴き出す血色の蒸気が、夕焼けと共に真紅に染まる。

それは在りし日、山々が火を噴いたその時の光景と同じように。地獄の窯から溢れ出したような灼熱の炎が、マガツヘビを炙る。

「うわ、すっごい熱」

「火の気は十分かな? あと要るのは、むしろ薪か――」

ゆらと共に空中に逃れていたウツロが、騎乗していた青龍を促す。あの炎の影響下から逃れるのは当然として、念には念を入れておく必要があるだろう。『木生火』、青龍の司る木気を用いて、豪炎の竈へさらなる燃料を注ぎ込む。より深く、より色濃く、炎獄谷は赫々と染まっていった。

あれほどの強度を誇ったマガツヘビでさえ、この焦熱地獄には耐えかねたのか、悲鳴が空気を揺るがせる。超高温に晒された肉は硬直し、のたうつことすら叶わぬまま、古妖が緋色の中へと溶けていく。

『|峨唖唖唖唖唖唖唖唖唖遭遭遭《GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!!!!!!》――……』

長く続いた断末魔はやがて途切れて、日は完全に沈んだ。

第3章 日常 『召しませ、ハイカラ妖怪グルメ!』

●戦いの終わり

完全に日が沈むのに合わせ、緋色に染まっていた炎獄谷は元の静けさを取り戻す。

赤銅色の岩肌と立ち昇る紅の湯けむり。夕暮れに見せた凄まじいまでの熱気は幻のように失われ、最初に見た休火山地帯の様相が広がるばかり。

だが、あれが幻ではなかったことを証明するように、谷底には芯まで焼け焦げたマガツヘビの残骸が横たわっていた。

即座に谷底へと降りた火鼠の大将、蒼火は、マガツヘビの死体の上に着地すると、素早くそこで印を切る。放っておけばまた蘇るであろうマガツヘビを、より長く封じるために。

『ざまあねえな、マガツヘビよ』

蒼火を中心にして、柱が、壁が、天井が次々と生み出され、√妖怪百鬼夜行においては各所で見られる『奇妙建築』が、マガツヘビの死体を覆い尽くしていった。

『では、これより魂封じの宴を執り行う』

様々な次元、時間が入り混じったような建築物群の中心で、火鼠の大将が√能力者達にそう告げる。とはいえ、厳かにも感じられるその口調は、この瞬間だけだった。

『ま~要するに焼肉をやる。食い物は配下に持ってこさせるから、お前達は焼いて食う準備だけしてな』

難しく考えず、盛大に楽しめば宴は成功。そうなれば、最後に生贄を奇妙建築に埋め込むことで封印は完了する。馴染みのない者には突然物騒な単語が出てきたように感じられるかもしれないが、今回の生贄は古妖、蒼火自身が担うことになっている。

ここに居る蒼火は数多ある肉片のひとつ。この辺りは普通の人間とは価値観が違うのだろう。

『お前達の協力がなければ、奴を仕留めることはできなかっただろう。感謝している』

一時的とはいえ共に戦った一同へとそう伝え、蒼火は新たに生まれたこの街を示す。

だから、そう。存分に楽しめと。

●炎盆焼肉会

マガツヘビの死体の上に生まれたこの街は、様々な建築様式が入り乱れているとはいえ、全体的に観光地の飲み屋街のような雰囲気を醸し出している。まだ住人は居ないものの、火鼠達の灯した提灯が並び、中心に聳えるひときわ大きなお屋敷は、広間や個室を使って焼肉屋の風情に作り変えられている。

調理には網や鉄板の代わりに、皿状に固まった黒い溶岩を使うらしい。『炎盆』と名付けられたそれの下には、各々別の色の炎が揺れている。

通常の赤い火に、火鼠族が操る蒼炎、他の色づいたものは、どこかの妖怪の魂魄炎だろうか。隅っこの方にはマガツヘビの残り火……黒炎が小さく揺れているが、これはあまりおすすめできないらしい。

火の扱いの上手い者は、自らの炎を用いれば、また違う焼肉の味わいが楽しめる……かもしれない。

夕飯には丁度良い頃合いだろう。席を決めれば、火鼠達が食材を運んで来てくれるはず。

そう、宴の夜はこれからである。

●

苦労して討伐したマガツヘビも、放っておけばまた蘇ってしまうだろう。それを防ぎ、遅らせるための『魂封じの宴』、その段取りの説明の途中で、伽羅は「なんだって?」と口を挟む。橙子も同じところで引っ掛かっていたらしく、思わず聞き返していた。

「ちょっと待って、それは人柱的なやつってこと?」

『人柱でも要石でも構わんが、要はそういうことだな』

平然と答える蒼火の様子に、「はあ」感嘆とも呆れともつかない息が漏れる。

「気合い入ってるわねぇ……」

「……妖怪というのは、常識では語り得ぬ感覚を持っているものだな」

あれ、このひとも妖怪じゃなかったっけ。そんな思考が橙子の頭を過るが、まあ今は置いておこう。

何にせよこんな役目を変わってやるというわけにもいかない。ここは彼の言う通り宴の完遂に徹するべきだろう。

「引き籠るのは肉を食った後で構わぬのだろう。ならば大将、一献付き合え」

宴の準備も整い、あちこちから肉を焼く煙が上がり始めた頃に、伽羅は古妖を手招きする。

「ジェニがな、俺と君を責めるのだ。曰く『仕事をしているような顔でその実、何もしていなかった』とな」

喉を鳴らして笑う伽羅に、橙子は「まったくよ」と応じてみせる。どうやら、先程のマガツヘビ戦が話に上がっていたようだが。

「アナタたち、あたしたちが大蛇野郎とやり合ってた時何してたの?」

『共に戦っていたと思うがなぁ』

蒼火の返答を一笑に付して、橙子は彼に指を突きつけた。

「特に蒼火、伽羅殿と後方腕組みしているまでは知ってるわよ!」

助けを求めるような視線に、伽羅は肩を竦めて返す。

「仕方ないだろう。全身肝っ玉の美女を絶妙なタイミングで釣り上げるという大役を仰せつかったのだからね」

『役者は揃っていた。俺の出る幕はなかったよな』

「サボってたのを認めてんのよ、それは」

言い訳は聞かない。美女をズタボロの美女にした責任を取っていただこう。そんな彼女の言に「参った」というように両手を上げて、蒼火は火鼠達にとっておきを持ってくるように命じた。

「ズタボロの美女もいいじゃないか。水も滴る――という言葉もあるだろう」

「はいはい、甘言には惑わされませんよーだ」

伽羅のフォローもどうやら通じなかったらしい。育てていたタン塩が目の前で攫われて、伽羅は「む」と僅かに眉根を寄せた。

「……タン塩追加で」

「お酒も追加でもらえる?」

熱された岩の上で、脂が良い匂いの煙を上げる。ちょっとした言い合いをしながらの宴席はしばし続いて、橙子は手元の杯を空けた。

こうして酒を酌み交わした相手も、次に会う時は敵同士という可能性も大いにある。この一時のやりとりも、恐らくはこれで見納め。それはそれで構わないけれど。

「……でも、末長く封印しておいてくださると助かるわ」

『ああ、そこは任せておけ』

この調子ならば、遠からず完全に鎮圧することもできるだろう。そう請け負った蒼火の言葉に、二人は安堵したように頷いた。

●

古より音に聞き、伝え継がれてきたマガツヘビ。強大な古妖の討伐を成し遂げたことで、シュガーポップはついに歓喜の声を上げた。

「やったーっ! 焼き肉だーっ!!!」

責任重大にして作業量も極大、重労働を終えたことから来る解放感はかなりのもの。ようやく緊張の解けた様子でそう言って、彼女は残務に取り掛かった。

一応ここから先も重要な仕事であることは理解しているが、『宴』の名を冠している通り実質打ち上げである。

「はあ、素晴らしきかな勝ち確定。もはや敗北を知りたい……」

最初は「こんなんいけるの?」と騒いでいた気がするが、まあそれは忘れていいだろう。それでは宴のはじまりだと、シュガーポップは火鼠達に案内されて焼肉の席へと向かっていった。

鉄板代わりの炎盆を炙る様々な色の炎、彼女がその中から選んだのは、火鼠の操る蒼い炎だ。

軽く手をかざしてみれば、その熱気は伝わってくる。炎の扱いに関して慣れた彼女も、その火力には満足したようで。

「やっぱりお肉は火力だよね」

これならば、どんなお肉だって美味しく焼いてくれることだろう。

『お好みで炎を混ぜてくれても構わねーですよ?』

「ああ、大丈夫だよ。お肉はお肉、お菓子はお菓子でそれぞれ楽しみたい派だからね」

妖怪の火で味わいが変わる、という話を火鼠の一人がしてくれるが、今回は必要ないと彼女は答える。自分が熱を加えればほぼ確実に激甘に仕上がるだろうし、シュガージャックはTPOを守れる夢魔である。

「――というわけでじゃんじゃん持ってきたまえよ火鼠くん。あ、お野菜はいらないよ」

『へーい』

リクエスト通り、牛やら豚やらよくわからない生き物やらの肉を火鼠達から受け取って、次々と熱い岩へと乗せていく。

脂の焼ける煙が立ち込め、視界が熱で揺らごうとも涼しい顔のまま、シュガーポップはそれを楽しんでいった。一仕事終えた達成感に身を任せ、疲れを癒すようにそれらを平らげてしまえば、ここからはお待ちかねのデザートタイムだ。

先程までと打って変わって、彼女お得意のスイーツを並べる。ゆっくりとそれを味わって、封印の儀式、宴の締めまで見届けよう。

「……ほんとはスモアも用意したかったんだけどね」

『? やったらいいじゃねーですか?』

火鼠の言葉に苦笑を浮かべて、彼女は言う。

「だって、ほら……ねえ?」

|もう一度《s'more》なんて縁起でもない。是非とも、これで最後にしてほしい。

そんな願いを込めた宴の時は、終わりに向けてゆっくりと過ぎていった。

●

奇妙建築の一際大きな広間には、いくつもの炎盆とそれを炙る焔が並んでいる。揺らめく炎が盆を温め、十分に熱気を帯びたそれらは、食材を迎えるのを待つばかり。

「やきにくだー!」

一方のこちらも準備は万端。かろんは瞳を輝かせてそう声を上げた。

戦場に駆け付けてからこちら、そのことしか考えていなかったかろんにとっては待ちに待った瞬間である。運動もしたし仕事も終えた、空腹のあまりよだれも溢れてしまいそう。

はしたない、と見かねた大神がかろんを窘めているようだが、その眷属たちもそわそわしており、あまり効果は上がっていないようだ。

大人しくさせるのは難しいけれど、せめて生肉だけは食べないように――火鼠達の持ってきた食材に、今にも飛びつきそうなかろんを抑えて、お肉を炎盆へと載せていく。

「もういい? もうやけた?」

さすがにまだ早い。速やかに箸を伸ばしかけたかろんだが、大神がしっかりとそれを阻止する。生焼けの状態をちゃんと抜けたところで、ようやく「食べてよし」の合図が出た。

「いただきます!」

飛びつくように箸を伸ばして、よく焼けたお肉をさらっていく。思うさまに頬張れば、口の中に求めていた味が広がって。

「うまい! おいしい!」

舌鼓を打ちながら、良い感じに焼けた食材を次々と平らげていく。甘い野菜を、食べ応えのある肉を、幸せそうな顔で飲み込んだかろんは、ちょいちょいと袖を引かれる感触で我に返った。

「うん?」

見れば、眷属達と大神までもが、物欲しそうな目でこちらを見つめている。

そういえば皆のこと忘れてたな、といったところだが、特に悪びれた様子もなく、かろんは声高に宣言した。

「おかわり!」

火鼠達が、飢えた眷属達の間を恐る恐るといった様子で歩み追加の食材を持ってきてくれる。

ここからは彼等にもお肉を分けてあげよう。たぶん。忘れていなければ。

●

「事後処理は……なるほど、バーベキューか」

ここまでの戦いで軋む身体を、慣れた様子で歩ませて、ジャックは宴の場へと至る。景気よく熱気を放つ焼き台の間を抜けていけば、探していた同僚もすぐに見つかるだろう。

「っは~! お疲れ様~ジャックちゃん」

「……お前は一体いつ飲み始めたんだ?」

ルメルの手には既にジョッキが、というか傍らには空いたジョッキも二つほど転がっている。

「ルメルさん、ジャックさん、改めてお疲れさまです!」

「光希くんもお疲れ様。んふふ、頑張ってるな~って、見てたよお」

マガツヘビの足元で自爆しながら、という注釈が付くわけだが。とにかく偶然ながら戦場に居合わせ、マガツヘビを叩き落とした三人は、こうして共にテーブルを囲むことになった。

「こうやって一緒に飲めて嬉しいなあ~」

「今日は目いっぱい、楽しみましょうか」

戦闘中とは打って変わった様子でそわそわと、光希は周囲の建物を見遣る。産まれたばかりの奇妙建築、そして色とりどりの炎は彼の興味を引いて止まない。赤い炎に火鼠の青い炎、緑や紫のひとだま、それらによって味わいがどう変わるのかも気になるところだ。

「それじゃ早速、焼いていこっか~」

「ああ……っと、少し待て」

火鼠達の運んできた食材を受け取ろうとしたところで、ジャックは自分のひしゃげた片腕に気が付く。彼女の意図通り、指先は正確に動いているものの、歪んだそれは今のような状況では扱いにくい。もう片方の腕でがちゃがちゃと弄ると、彼女はおもむろに歪んだ腕を取り外した。

『えっ』

「どうした? 渡してくれていいぞ」

がこんと音を立てて外した腕が置かれて、戸惑ったような様子を見せていた火鼠もどうにかそれに応じた。

片腕になった彼女が肉を焼き始めるのに合わせ、光希もまた炎盆に肉を乗せていく。タンにカルビ、ハラミとレバー、付け合わせはネギ塩とタレ、次々と焼き上がっていくそれを順番に味わって。

「……美味しいっ!」

「ほら、そっちの肉も焼けているぞ」

ありがとうございます。焼き加減チェッカーと化しているジャックにそう応じてから、光希が問う。

「今度はあっちの炎で焼いてみます。やっぱり火の通りや風味が変わるんですかね?」

「ああ、そうだろうな」

わかりやすいまでの生返事。彼女の視線は変わらず炎盆の上の肉に注がれている。食欲に負けた、というよりはただただ焼き加減から目を離せない完璧主義の成せる業だろう。

光希もそれを気にした様子もなく別の焼き台に向かって、三人はそれぞれに動き出した。

蒼炎をはじめ、様々な炎に触れ始めた光希に続いて、ルメルもまた席を移動する。

「ん~、やっぱりこっちが気になるよねえ」

向かった先は、隅っこに置かれていた黒炎の方。そこへ歩み寄った彼は、熱を帯びた炎盆の上へと肉を一枚乗せた。じゅうじゅうとしみ出す脂が音を立てて、赤かった肉が染まっていく。マガツヘビの残り火で炙ったそれは、一見すると普通の焼き肉と変わらないが、どこかうっすらと禍々しい気配を纏っていた。

普通ならばやめておくところだが、そんなもの彼には通用しない。試しに一口、とルメルはそれを口に運んだ。

匂いに関しては何も変わっていないのに、舌に感じるこの苦味は一体。「う~ん」と眉根を寄せてそれを味わっていた彼は、おもむろに調味料を取り出す。

「砂糖をかければ大体美味しくなる……だったっけ?」

誰だそんなことを言ったのは。ルメルが砂糖を大量に振りかけた肉を炎盆の上に置いたことで、周囲には甘い香りが漂い始めた。

そうして立ち上る煙と、それぞれ自由に動き回る仲間達を眺めていたジャックは、そこで何か思いついたように側へ眼を向ける。手を伸ばしたのは、先程取り外した腕の方。まずは外装を取り外して、焼く予定だった具材を針金で固定する。あとは木材を炎で燃やして、腕の内部に煙が集まるよう網の上に置けば……。

『なんだこの……何?』『こわっ……』

異様な光景に火鼠達がざわざわしはじめるが、まあ大した問題ではないだろう。

「たくさん焼けましたよ、おひとつ如何です?」

しばしの後、あちこちの炎で食べ比べをしていた光希が戻ってくる。彼もまた、ジャックのやっていることに首を傾げることになるが。

「これは……?」

「ああ、そろそろ燻製が出来るはずだ」

「……なるほど、ジャックさんの文字通りお手製の燻製ですね!」

「文字通りお手製……面白いな」

それ、今後は使わせてもらおう。表情を変えぬままジョークノートを取り出すと、彼女はそれに今の言い回しを書き加えていった。

「美味しいの食べたい~……お肉と燻製、ちょうだあい」

「そっちはどんな感じです?」

今度はやってきたルメルの方へと問いかける。彼の手にしたお皿に目を遣れば、そこには。

「なかなか面白い味に仕上がったよお、食べてみる~?」

「……うん。大丈夫です、どんどん召しあがってくださいね」

速やかに見なかった振りをして、光希はそう笑いかける。

今宵の宴はまだまだ続くだろう。焼けた香りに愉快げな空気が混ざって、夜の奇妙建築にゆっくりと溶けていった。

●

「待ってました! 焼肉パーティー!!」

ようやく幕を開けた魂封じの宴、その会場にオリヴィアの声が響く。

先程までの戦いでは、戦闘のみならず全力疾走から崖の上の飛翔まで、あらゆることをこなしたおかげで身体はエネルギーを欲している。要するに準備は万端だ。

「思いっ切り楽しみますよ~!!」

その言葉通り、オリヴィアは運ばれてきたお肉を早速炎盆の上に並べていく。一人でいくには少々量が多すぎるように見えるが、そんなことは気にしていられない。

遠慮なく戦線を展開すれば、じゅうじゅうと脂の弾ける音と、鼻腔を満たすお肉の匂いが五感を楽しませ、さらに食欲を煽ってくる。

「う~ん、堪りませんね……!」

うっとりとそう呟いて、今は大人しく火が通るのを待つ。香しい湯気の向こう側、変わり行く赤色を見つめていたオリヴィアは、しかし油断なくその瞬間を見定める。

「………………今です!!」

素早く炎盆から肉を摘まみ上げると、タレにつけたそれを瞬く間に口に運ぶ。溶岩伝いの熱を帯びたそれは火傷しそうなくらいに熱い、が。

「美味しい!!」

カルビやロースは勿論のこと、タンやレバーもそれぞれの風味で味覚を楽しませてくれる。

「豚トロなんていうのもあるんですか? ではそれも!」

火鼠達のおすすめしてくれるものを全部試してみるくらいの勢いで、オリヴィアはそれらを平らげていった。

さて、ひとしきり食材を試したところで、残る挑戦は炎盆の下で燃える炎について。

そう、彼女とて炎を扱う者。なんか恩寵とかありそうなあれを料理に使うのは大丈夫なのかと若干疑問符は付くけれど。

「……試してみましょう!」

ここまで来たらやるしかない。薪をくべるように付け足された輝く炎が、真っ黒な炎盆を照らし出す。

「消し炭にしちゃわないように出力を調節して……こんな感じ……?」

慎重に火加減を操作し、それでも食べ頃を逃さず捕らえて、彼女は光帯びた肉を頬張る。大事なのはその味わい、聖なる炎を用いた以上滅多なことはないと思うが。

「きっと清らかな味が……うーん……?」

そう、心なしか余分な脂が浄化されたような……これは……。

「しゃぶしゃぶ……?」

なるほど、これはこれで。そんな謎の発見をしつつ、オリヴィアはお腹が満ちるまで宴の時を楽しんでいった。

●

「イサ、待ちに待った焼肉よ」

無事にマガツヘビを討伐し、魂封じの宴……つまるところは焼肉へと辿り着いた。誰しも待ちわびた瞬間ではあるのだが、ララには少々心残りもあるようで。

「あれも美味しそうだったのだけど……」

「食べるなよララ。あんなの食べたらお腹痛く……」

なるよな、多分。イサがそう応じるのも無理からぬこと、彼女が食べたがっているのはあのマガツヘビである。とはいえこんがりと、真っ黒に焼けたマガツヘビの残骸は、今では奇妙建築に呑まれて欠片も見えない。あの古妖の上に建った街、というのも妙な感じはするけれど。

「普通の焼肉のほうがいい。そっちのが美味しいだろ」

それに納得してもらえたかは定かでないが、ララは早速自らの迦楼羅焔を投じて、炎盆の下に火種を入れた。

「……ララが焼くのか?」

「ふふ、焼くのは得意なのよ」

ララが笑顔でそう返す。燃え上がるのは破魔の力を宿した、美しい桜色の炎だ。溶岩で出来た焼き台を炙り始めたそれを見て、イサが思わず呟く。

「……ララの迦楼羅焔って綺麗だよな」

桜の花びらみたいでもあるし、桜色の光のようにも見える。不思議なものだと言う彼に、ララはドヤ顔で胸を張ってみせた。

「有難い迦楼羅の炎なの。もっと泣いて喜んでもいいのよ?」

「破魔の炎で……破魔焼肉ってこと?」

なるほど、それは豪華かもしれない。もっともらしく頷いたイサの様子に、彼女は気を良くしたようだ。

「もしかしたら春の味がするかも。ララのは……桜龍神であるママの加護を宿した桜焔だもの」

「龍の加護を? それは桜の味に焼き上がりそう」

そんなことを言いながら、炎盆の上で焼けたお肉を掬い上げては、イサの皿へと乗せていく。

「小食のイサでも、このとっておきのお肉ならいくらでも食べられるわよね?」

もちろん、ララ自身が食べる分も忘れずに。灯した火力をうまく調節して、満遍なく熱した炎盆は、順調に食材を焼いていってくれている。カルビにロースに厚切りに、次々と仕上がっていくそれらを頬張り、幸せそうな表情を浮かべているララを見て、イサもまた微笑んだ。

「俺はもう大丈夫、あとは全部ララが食べるといいよ」

自然な流れで肉焼き係を請け負って、イサは彼女のための食材に火を通しはじめた。火鼠達の用意してくれた食材はまだまだたくさんある様子、きっとララも満足できるくらいの量はあるだろう。しかしながら――。

「流石に蛇や龍の肉はないわね……」

「まあそれは諦めな」

ひたすら御飯を供給するのも、これはこれで楽しいもの。ララの食事はしばらく続いて、ついには食材を乗せたお皿が、からっぽになる。

「はぁ……しあわせねぇ」

「それはよかった」

ごちそうさま、と満足そうな笑顔を浮かべたのを見て、イサもまた微笑む。

ほっこりと、こちらも心が満たされるような、そんな気がした。

●

かつてない巨大古妖を討ち果たしたところで本日の仕事は完了。休火山を叩き起こす圧倒的火力に、マガツヘビの黒焼き、そして目の前で形作られた奇妙建築街――大変な戦いではあったが、ウツロにとっても珍しいものはたくさん見られた。今後の術の参考にできそうなものをまとめていきたいところだが、とりあえず今は置いておこう。

「宴だァ~~~!」

少年漫画よろしくそうまとめると、彼は早速共に戦った仲間の元へと向かう。

「んっふふ、おつかれー、かんぱいしよーよー」

「はいはい、じゃあゆらちゃん乾杯の挨拶とかやってみるかい?」

鼻歌混じりのゆらに対してそう問うてみるが、彼女はどうもそれどころではないらしい。

「サイダーと、お肉とお野菜くーださい!」

「もう完全に食べ始めるモードだね……」

まあお腹空いてるもんね。わかるよ、などと頷くウツロの傍らで、大吾もまた火鼠達に注文を始めている。

「お酒はあるかい? せっかくだから一杯やりたいんだけどね」

肉が焼ける様子を眺めながら飲むのも乙なものだろう。そんな持論を展開しつつ、注文した品が運ばれてくるのを待つ。

「オーナーさんも飲む?」

「もちろん、私も呑む~」

「……大吾くん、そのおててでコップ持てる?」

もっともな質問ではあるけれど、猫又暮らしの長い大吾にその辺りの抜かりはない。

「あたしはコップじゃなくて、ひらたいお猪口に注ぐのさ。これなら飲みやすいだろう?」

飲むというか舐めるというか、まあそれもありだろう。「今日は私も日本酒の気分かな~」などと呟いたウツロが、火鼠達から酒瓶を受け取る。

「ほら、注いだげるよ」

「お肉焼くのお手伝いしようか?」

「いやあ最近の若者たちは気が利くね。おじさん甘えちゃおうかな」

食材も運ばれてきたところで、ようやく乾杯。賑やかな宴が幕を開けた。

「さて、肉を焼く火が色々あるってことだけど……どれにする?」

「一番美味しく焼けるのがいいなー」

「それはちょっと、食べ比べてみないとわからないだろうねえ」

あたしはとりあえずここで。動くのが面倒なだけかもしれないが、蒼炎の燃える盆の前に陣取った大吾は、酒をひとなめしてから肉を置いてくれるよう促す。

「じゃああたしもここで焼こうっと」

最初にすみっこの方ににんじんを置いてから、ゆらは続けてお肉の数々を並べていった。

「カルビでしょ、ハラミでしょ、タン塩にはレモンつけて食べたいよねー」

一通り焼き始めたところで、手持ち無沙汰になったのか、トングをカチカチと鳴らす。肉を育てつつキャベツをパリパリと齧っていると、大吾はそろそろ焼き上がりそうな肉に狙いを定めて、鬼火を呼び出した。

蒼炎でほどよく焼けたそれに対して、鬼火を使って表面を炙って仕上げとする。おー、と周囲から感心したような声が上がるのを聞きながら、大吾はその肉を皿に乗せて、また酒をちびちびとやり始めた。

「……食べないの?」

「いい具合に冷めるまで、飲んで待つのが通ってものだよ」

いや、単に猫舌なだけなんだけどね。そんな風に冗談めかして言う彼に対し、二人は鬼火料理の方に興味津々のようで。

「どんな味になるんだろ。気になるなぁ~」

「私も試してみたーい」

「そうかい? どれ、二人の分も炙ってやろう」

他にも焼けている頃合いの肉に対して、大吾はさらに鬼火を呼び出していった。余分な脂を溶かし、香ばしい焼き目のついたお肉は他のものとは一味違う。閉じ込められた肉汁が口の中に溢れるのを味わって、二人は共に舌鼓を打つ。

「おじちゃんのとも食べ比べしてみたいなー」

「私? うーん、じゃあちょっと待ってね」

ゆらのリクエストにお応えしたいのはやまやまだが、何を提供するかはまだ吟味の余地がある。

――|朱雀《アカ》。火を司る護霊の力を駆使すれば、火加減調節などお手のもの。この際準備されている火を全種類試して、おすすめをひとつ決めてみるのも一興だろう。

「神薙のオーナーさん、気にしないように見えてグルメだね? 何がどう違ったのか感想を聞かせておくれよ」

「あたしも味見させてもらおうかなー」

「お、一緒に行く?」

丁度にんじんも美味しく焼けたところだし。そう言ってゆらはウツロに続く。「若いねえ」などと宣いつつ、それを見送るところで、大吾がぽつりと呟いた。

「黒いのはどんな味になるかねえ」

「えっ、黒いのも試してみる?」

あたしゃ止めないよ。そんな態度の大吾に対して、ウツロはしばし考える。

彼等の言う「黒いの」、会場の隅っこで燃えているマガツヘビの残り火は、禍々しさこそ薄れたものの食べ物を調理するのに向いているとはとても思えない。

「えー……止めとこっか」

「おじちゃん……ひよったの?」「まだ若いのにねえ」

いやでも分析はするから。急に漂い出したアウェイな空気に抵抗しつつ、ウツロは食材の大皿を抱えていった。

●

すっかりと日の落ちた谷間の街に、火鼠達のつけた提灯が揺れる。先程できたばかりの奇妙建築から成るこの場所は、未だ住人もおらず貸し切りの風情だ。

ぼんやりとした灯りの下で耳を澄ませば、聞こえてくるのは仲間達と、火鼠達の気配ばかり。普段であれば剣を交え、争い合う両者が一同に会するこの時は、ある意味貴重な機会でもあった。

「せっかくですから、堪能させてもらいましょう」

そうして微笑んだ鳰は、案内された焼き台、冷えた溶岩で出来た炎盆の前に席を取る。下からの炎で炙られたそれは、火山の熱には及ばぬまでも調理に丁度良い熱気を放っている。

今回、蒼火の準備した魂封じの宴は、焼肉……なのだけど。

「もし、そちらの火鼠さん」

しばし考え込んだ後、彼女は給仕を務めている火鼠に声を掛けた。

『なんだよ、注文かー?』

軽い調子で応じたその火鼠に、そうではないと鳰は首を横に振る。

「私、少々火の扱いには難がありまして……」

『はあ……』

料理苦手って話? でも焼肉くらいは何とでもならん? 火鼠の様子からそんな思考が透けて見えるが、事態はもう少し深刻で。

「ええと、つい徹底的に焼いてしまって、融かすか炭化するか蒸発させてしまうかばかりなのです」

『なんで……?』

「いえ、その……火を沢山通した方が衛生面で安心できますでしょう?」

なるほど……なるほど? ウェルダンが好きとかそういうレベルではないらしいと、火鼠にも伝わったようだ。

このままで良いわけがない、というのは鳰自身も薄々感じてはいるらしい。今後料理を提供したり、贈り物をしたりすることだってあるだろう。

「ですので……できれば、教えを乞いたく……」

『まじかよ……』

給仕の真似事のみならず、肉焼き代行くらいまでは覚悟していた火鼠だが、さすがにお料理指南までは予想していなかったらしい。しばし呆然としていた火鼠だが、「これはこれで給仕がサボれる」と思い直し、快く引き受けることにした。

「ということで――火鼠先生、お願いいたします」

『あ、ああ』

先生と呼ばれるのは満更ではないようで、神妙な様子の鳰に対し、火鼠は鷹揚に頷いた。

炎盆の脇に積み上げた山盛りの生肉――練習用のそれを、器用にトングを操って一枚摘まみ、まずはお手本とばかりに焼き始めた。

とはいっても十分に熱された炎盆の上では薄い肉などすぐに焼けてしまうもの。やることもひっくり返すくらいで、説明することもほとんどないのだが。

「ええっ、もう良いのですか?」

まだ色が変わったばかりでは? 早々に皿の上に引き上げられたそれを見て、鳰が戸惑ったように言う。

『そうか? やりすぎて黒コゲになったら台無しじゃねーの?』

「く、黒くなってはダメ、ですって……?」

そこから? 若干引いた気配を感じるが、それでも鳰は食い下がる。

「で、でも中はまだレアなのでは」

『そういうのが好きな奴も多いんだが……まあいいか』

それならば、と火鼠は肉を炎盆の端に寄せる。表面を焼いた後に弱火で中心に火を通す――などと注釈を加えつつ。

「流石は火鼠さん、卓越した経験をお持ちですね……!」

『よし、それじゃ今度は自分でやってみな』

説明はお終い。美味しく焼けたお手本を味わったところで、それを目指して鳰が焼いていくことになった。

火鼠先生が認めるラインになるまでは、もう少しかかりそうだが。

『おいおいおい、さっきの見てただろいつまで焼いてんだよ!』

「えっ、でもまだ……!」

いくらか失敗作も出来てしまったが、最終的には程よく焼けたものも出来てきた。

徐々に上手く、そして美味しくなっていくそれを順番に食べていた鳰は、材料が大分減ったあたりでようやく頬を綻ばせる。

「……あら、悪くないお味では?」

どうです火鼠先生?

――ようやくここまで来たか。長い旅路だった。

料理スキルが少しばかり向上した生徒の様子に、火鼠の目には涙が滲んでいたかもしれない。

●

ようやく、と言っていいだろう。マガツヘビの討伐を無事に完遂したところで、ザネリ達もまた魂封じの宴の会場に至る。

「皆、ご苦労さん。念願の肉だ。大いに騒ぐとしよう」

強大な相手ではあったが、幸い誰一人欠けることなくこの時を迎えることができた。共に炎盆を囲むメンバーに、ザネリはねぎらいの言葉をかける。

「ウフフ、今日のメインディッシュですね?」

「やれ、漸く腹を満たせるわけだ」

待ち侘びたとばかりにいずもと回が応じて、ノッテもまたもっともらしく頷いて返した。

「めいたんてーはわかっていましたよ、こうしてうたげのときがくることを」

「そりゃまあ、この為に頑張ったんだしな」

厳しいながらも身体を十分に動かして、腹の具合も丁度良いところだろう。さあ食うぞ、と気合を入れたジャンの横で、東雲・夜一(残り香・h05719)が箸を構えた。

「よし、焼肉だ焼肉。肉を焼け」

赫々と燃える炎で熱された溶岩の焼き台を前にして、指示を出す彼に視線が集まる。

「どうかしたか?」

「いや、よく来たな夜一」

「無事に合流が叶って、実に幸いだ」

ザネリと回が歓迎の言葉を口にするが、ジャンからの視線は若干冷たい。

「……本当に終わってから肉だけ食いに来たんだな」

「ああ、皆お疲れ。お陰で美味い肉にありつくことが出来る」

それらに対して平然と返す夜一に、ザネリと回は鷹揚に答えた。

「その根性、俺は嫌いじゃねえぞ」

「それに、宴は賑やかな方が好ましくある」

この手の前向きな反応を見た後では、王としてやはり器の大きさを示しておくべきだろう。

「……いい、王様も広い心で許そう」

その代わり肉を焼いて役に立ってほしい――そんなジャンの言葉に夜一ははっきりとした返答をしなかった。勘付いていた者も居るだろう。本当に働くつもりがないのだと。

「ごはん。おいしいごはんですか? それはすばらしい」

「名探偵、俺達待ってろだって。コーラ飲む?」

「コーラってなんですか?」

火鼠達の様子を追っていたノッテが首を傾げる。彼女としては馴染みのない、黒い液体。しゅわしゅわと泡立つそれがグラスに注がれるのを見て、ノッテは感嘆の息を吐いた。

「ほ。おお。しげきてき」

未成年組がコーラで盛り上がっている内に、こちらはアルコールの吟味にかかる。

「夜一、日本酒はイケる口か?」

そう言ってザネリが取り出したのは、格式高そうな装丁の酒瓶――こんな夜に相応しい、河童酒造新作、大関である。それについては見覚えがあったのか、いずもは「あら」と片眉を上げた。

「わざわざ持ってきてたんですか?」

「こりゃいいな。オレも飲む」

愉快げに応じた夜一は、続けて問う。ご相伴に預かれるのだから、文句をつける気は毛頭ないが――。

「しかし、どういう風の吹き回しだ?」

「いずもとの賭けで勝ち取った。ひひ、いいか、あいつはカモだぞ」

「カモじゃありません。あの賽子が半しか出さないのが悪いんです」

ははあ、なるほど博打にハマるタイプの物言いだ。意地の悪い笑みを浮かべたザネリにそう頷いて返す。

「可哀相に、野菜をやろう」

「あら、これはどうも」

お野菜いただけるならカモでもいい気がしてきましたね。冗談めかしてそう言うと、いずもはザネリから酒瓶を受けとった。

「お礼にお酌しますよ」「お。流石。ありがとう」

続けて瓶の口は回の方へと向けられるが、彼は杯を差し出す代わりに肩を竦める。

「彼方が鴨なら此方は|蛙《げこ》だが」

「小沼瀬さん……そうだったんですか」

これは残念、と言いつついずもは自分の方に手酌を始めた。代わりにと言っては何だが、助け舟を出したのは心の広い王様だった。

「回……コーラ、飲む?」

「こーら。それならば飲める。……飲むか」

飲み物も行き渡って準備は万端、それでは宴を始めよう。

「美味なる肉とはくちょう座に、乾杯」「はい、乾杯」「かんぱーい」

杯の合わさる軽やかな音色が奏でられ、各々ともに酒やコーラを口にする。

「確かに独りで呑むには惜しい、うめえ」

「お酒もあって楽しい面々もいるなんて、これは優勝ですね」

元はと言えばいずもの用意した酒である。味の程は保証付きだ。

「んん、辛めの一杯が仕事終わりに沁みますねえ」

「よし、帰りはきちんと連れて帰れよお前ら。俺はこのまま寝る可能性が出てきた」

早々に気持ちよくなっている彼等に対して、素面の回が口を開く。

「美味そうに飲むではないか……」

「小沼瀬さん……これが呑めないなんてお気の毒な」

同情するように言われてしまえば惜しくもなるが、漂う酒精の香りから、自分には度数が高過ぎることも察せられる。

ふん、と小さく鼻を鳴らして、回はコーラを喉に流し込んだ。

●

喧騒の中でぱちぱちと燃える火が、炎盆を炙って熱を持たせる。そこに乗せられた肉がじゅうじゅうと音を立てている様子を、ジャンが「早く焼けないか」とばかりに見つめている。同様に跳ねる油を見ていたノッテは、おもむろに炎盆の上に手を置いた。

「あち」

「なにしてんの!?」

ちょんと触れる程度であるからよかったものの、本人よりも周囲の者達が目を丸くしている。

「てがこげます」

「……鉄板に触るんじぇねえクソ猫」

戦闘外で怪我人を出してどうするのか。苦い顔でそう告げたザネリに対して、当のノッテは平然とした様子で。

「ごいらいにん、もうおそかったようですね」

「何を勝ち誇ってんだ……?」

「それよりも冷やさないで大丈夫か、てのひら」

「だいじょうぶです、ほら。ほほにあてれば」

心配した回にそう返して、口にした通り頬に掌を添える。一方のザネリは、そんな彼女に盛大な溜息を吐いた。おちおち酔っぱらってもいられない。

「おら、肉やるから大人しく食ってろめいたんてー」

「これだけですか?」

「わかったわかった、ちょっと待ってろ!」

さすがに食べている間は妙な行動はされないだろうが、よくよく見ると肉を焼くのを専任する面子が居ない。

「名探偵、俺達待ってろだって」

「ああ、ガキは食うのが仕事だからな……」

つまり、そう、自分がやるしかないということだ。渋々ながらそう呟いたザネリは、手元の日本酒をひとなめしてからトングを手に取った。

「うむ、子を健やかに育まねばならんしな」

「回、お前はデカいんだから手伝え」

もっともらしくうなずいた回にも指示が飛ぶ。さらに付け加えるなら。

「あと俺の酒が呑めねえってのが気に食わねえ。よって、お前にはにんじんをやる」

「何い? 何だその理論は、関係ないだろう」

こら、紛れて人参を寄越すんじゃない。おい仕返しに脂身を積むのはやめろ。そんな応酬をしている二人を横目に、「子供じゃないんだからさあ」とジャンが溜息を吐く。

まあ、言動はともかく二人とも食材を焼く仕事をサボる様子はないようなので。

「では、やくのはまかせました、じょしゅたちよ。めいたんてーはよこでながめます」

「なるほど、そりゃあいいな。俺も肉を見る係になろう」

完全に任せる体勢に入ったノッテに従い、夜一も観戦の構えを取る。見るとは言ったが当然『見ているだけ』だ。焼き加減とかは焼いている本人が見るだろう。

「いや待て、夜一殿、私も見るだけがいい」

「回は肉係だろ? 頑張れ頑張れ、ちび共が待ってんぞー」

「……くっ、応援感謝する」

まあ名探偵に助手と言われれば焼くしかあるまい。覚悟を決めた回も加わり、ようやくこのテーブルにも、まともに焼肉が行き渡り始めた。

「のって殿もじゃん殿も最後の仕事だ。ようく、味わいたまえ」

「ほ。ごはんとにく! うま!」

幸いと言うべきか、焼き上がった料理は好評のようだ。ノッテはもちろん、食べ盛りであろうジャンもまた焼けた肉を次々と口の中に放り込んでいく。

「良い食いっぷりだな」

「ん、夜一は食べないの?」

「こういうのは、小さい奴らが先って決まりがあんだよ」

そんなわけで遠慮は要らない、とばかりに夜一も肉や野菜を二人の方へと送り込む。脂による胃もたれとかを気にしなくて良いのも若者の特権だろう。代わりにこちらは酒が呑めるわけだが。

ふーん、そういうものか、と返事をしたジャンは、言葉通り気にしないで食事を楽しむことにした。

「……それはまだ食うなジャン。お前の目の前に置いてあんだろうが」

「だって奥の肉の方が大きそうだったし~」

そんなやりとりを横目に、酒瓶の残りを減らす方に専念していたいずももようやく次の役目を探し始める。あいにく焼く係も見る係も食べる係も埋まっているようなので、あと必要そうなのは、追加注文係だろうか。

「すいません、タンとえーと、カルビを。それから取り皿6人分と石焼ビビンバ大きいのを2つ」

「そんなに食えるの?」

「食えるだろ。鱈腹食ってデカくなれよ」

「そうですよ、たくさん食べて大きくなっていただかないと」

ザネリに続いていずもが頷く。そうすれば、あの剣もしっかり触れるようになるかもしれませんよ、とそんな風に付け足しておくのも忘れない。

「焼肉はサンチュで巻いて食べても美味しいですよ。使います?」

「さんちゅ? これをまくですか、まきまき」

いずもが手本を見せるのを真似て、ノッテは緑の葉で焼けた肉を巻き始める。ひとつめは自分で食べて、もうひとつうまく巻けたものはジャンの方へ。

「はい、ししょー」

「えー……王様、野菜は要らない」

「おい好き嫌いするなよ」「さねり殿、どの口が言っている?」「あー、でも食後に冷麺は欲しいなー」

わいわいと続く会話を聞き流して、何やら楽しくなってきたらしいノッテは全員分の肉を巻いていった。

●

焼けた肉を食べる傍ら、ジャンは懐から取り出したチェス達に、一皿分肉の盛り合わせを準備する。

彼等が直接食べるわけではないだろうが、こういうのは気持ちが大事だ。備えて置いて、拝んでおく。

「次もよろしくな、おまえたち」

静かな彼等が答えることはなかったけれど、代わりに酒と焼肉に興じている夜一達の声が聞こえてきた。

どうやら、次に食べる肉を吟味しているようだが。

「そこの肉とかよくね? まだか?」

「いや、まだ早い……と思うが」

「思う? はっきりしないな」

別に焼き加減は見ないが口だけは出す。そんな夜一の言葉に回はどうしたものかといった顔で返答する。肉焼きの助手として絶賛働いているところではあるけれど。

「私は佳い焼き加減を知らんのでな」

「牛なんて半焼けでもなんとかなるんじゃねえの?」

鶏と兎はよく焼いた方がいいけど。そう付け足すジャンに「なるほど」と返して、回は手近で焼いていた肉のひとつを指し示す。

「これなどよく焼けていると思うが」

「いや、焦げてんじゃねぇか……?」

流れ上食べないわけにもいかず、夜一はそれを摘まんで口に運ぶ。案の定表面はカリカリになるまで焼けていたが。

「……けど、美味ぇな。おかわりもいただこう」

「そうか、まあ――美味いならばいいか」

納得してもらえたのなら何よりである。さらに焼けて取り返しのつかなくなる前に、似たような色になった肉を引き上げる。少々焼け過ぎたそれを、今度はノッテがじっと見つめて。

「これがやきいろ……こげてもうまい?」

なるほど、ならば導き出される答えはひとつだ。

「それならば、めいたんてーのてもうまくなっているはずですね。きゅーいーでぃー」

「はあ、そりゃよかったな」

怪我の功名だ、と笑うザネリに続いて回が言う。

「何やら菓子の家の話みたくなってきたな。子をまるまる太らせてから、と云う」

「ひひ、俺は人間を食う趣味はないが――」

からかい半分で視線を巡らせ、ザネリは目に付いたいずもに話を振った。

「妖ってのは何を食うんだ、いずも、蛇か?」

ふむ、と少し考え込むように杯を傾けて、彼女は答える。

「大人の言うことを聞かない生意気な子供だとか、そういうものを少々――」

「……冗談だよな?」

「さあ、どうでしょうね?」

何やら心当たりのある様子のジャンに対して、一方のノッテは気楽なもので。

「ふ。それならばめいたんてーはじょがいされますね、はは」

「……やっぱりちょっとだけ食べようかな、さんちゅ」

別にさっきの話を本気にしたわけじゃないけれど。そう、食事には彩が必要だって、誰かも言っていた気もするので。

そんな感じでほんの少しだけ神妙になったジャンの前に、ノッテは先程巻いた作品を積み上げ始めた。

「いいでしょう。ほら、にくとさんちゅですよ」

「いや、そんなには要らない――!」

そんな未成年組の様子をにやにや笑って眺めてから、ザネリはもう一度いずもに問う。

「で、実際のところは?」

「皆さんと変わりませんよ。このお肉だっていただきますし」

「は? 牛肉も?」

思わず声が跳ねたのは、まあ仕方のないところだろう。

妖怪のクダンと言えば、半分は牛。見ようによっては共食いなのでは?

「くだんも牛くらい食べますよ。予言のできない牛はただの牛ですからね」

こちらは飽くまで当たり前のように、平然と答える。そしてその証明とでも言うように、炎盆の上で焼いた牛肉を箸で摘まんだ。

焼き加減も絶妙、口の中でとろけるようなそれを、ゆっくりと味わって。

「う~ん美味しい……」

ザネリとしては言葉もない。

――この女、末恐ろしいな。頭を占めるのはそんな感想ばかりである。

そこからさらに時間が過ぎて、もはや何度目かわからない、追加注文した分の皿が一同の元に届いた。

「かるび? かるびが来たか? 確保させて頂こう」

「おい、いつまで焼きゃいいんだ! 一生肉が来るじゃねえか!」

仕方なしに始めた仕事が一向に終わる気配がない。ザネリの訴えが響くが、肝心の面子には届かなかったようだ。

「あっすいません、イチボも追加で2人前下さいます?」

「俺、上ハラミも追加。あとごはんおかわりで」

いずもとジャンがさらに注文を重ねて、夜一はさすがに同情するように笑った。

「まあ、なんだ……おつかれさん。肉はすげー美味いよ」

フォローになってねえんだよなあ。肩を落とす彼の向かいで、ノッテもまた順調に皿を空けていった。

「みんなでごはん。これが、おいしいです」

まだしばらく、宴が終わることはないようだ。

●封印

時は流れて夜は更け、宴の終わりが訪れる。

√能力者達の協力もあり、無事に『封印の儀』としての宴は成されたのだろう。おもむろに、火鼠の大将が立ち上がる。

『これが終われば、お前達とはまた敵同士になるが……そうだな、良い時間だった』

まあ、戦うことになったとして、それは別の『自分』だろう。そう笑った蒼火は、最後の封印に取り掛かった。

衰えることなく燃え続け、宴の間を照らし続ける炎の中で、蒼の炎が一際強く燃え上がる。

『――眠るが良い、マガツヘビよ』

それを最後に、古妖の姿は消えて。マガツヘビの骸の上、炎獄谷には墓標のような奇妙建築だけが残されていた。