冬の終わりに

護るべき世界と守りたいたった一人を天秤にかけ、竜はどちらをも救うと決めた。

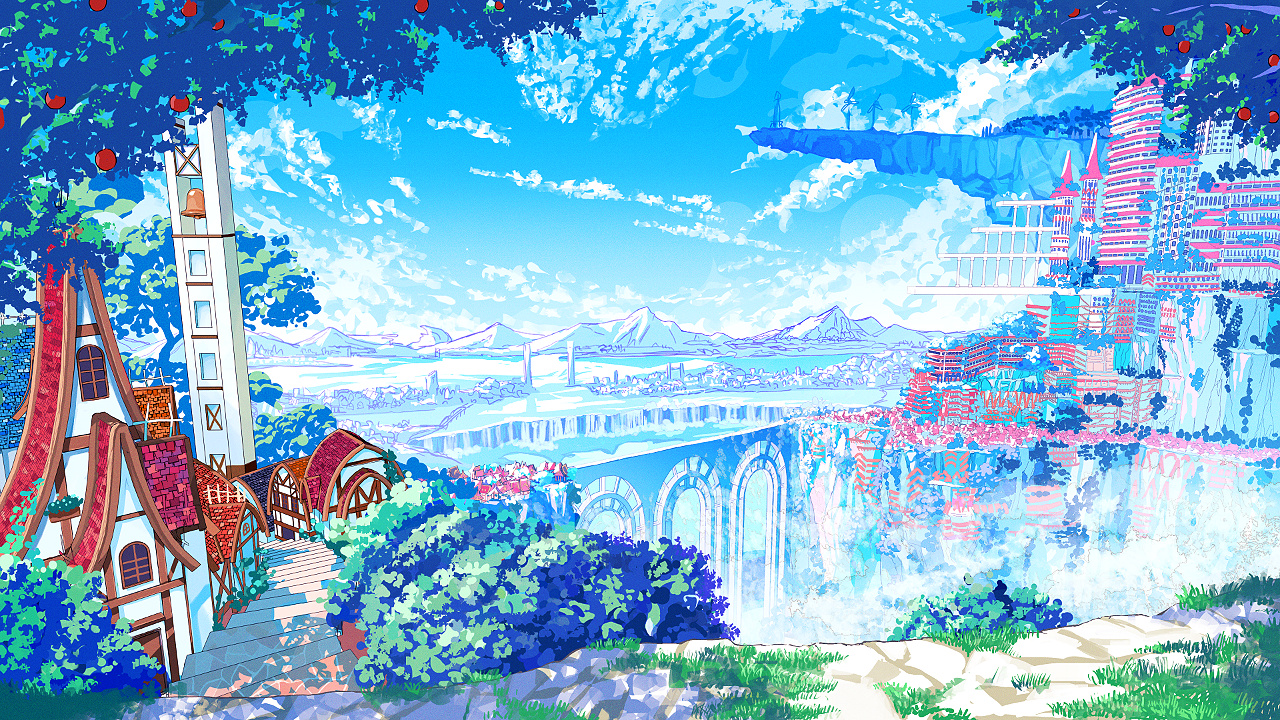

ミューリアルカ・クプルーシュ(雪白の楔・h05809)は護竜である。美しく白い鱗は初雪の如く陽光に煌めき、開いた双眸は移り変わる空の色によく似ていた。

守護竜が世界を回る旅のさなか、その隣にはいつでも寄り添う一つがあった。ミューリアルカと長く穏やかな日々を過ごしていたのは、竜からすれば小さな命である。爛漫の春の花畑に座る竜に身を預けるように、人の形をした存在は笑った。

「疲れてない?」

「ふふっ、わたしを誰だと思っているの?」

白銀の竜は笑いながら首を擡げる。守護竜ミューリアルカの持つ力は、そうでない竜に比べても強大だ。彼女にかかれば、今は彼方に|烟《けぶ》る城でさえも暮れ始めた陽が陰るより前に辿り着けるだろう。それでも、春を携える花畑を今日の宿と決めて、一人と一匹はここで足を休めている。

それもこれも、竜よりもずっとか弱い足を心配してのことだった。その思いを隠さずに、見下ろすほどに小さな双眸を見遣って、ミューリアルカが穏やかに問う。

「あなたの方が心配。大丈夫? 今日は長く歩いてしまったから」

「大丈夫。ミューと一緒だから」

返事に心の奥底がこそばゆくなる。居心地が悪いような、更に離れがたくなるような気持ちで、彼女は暮れる陽を写し取ったような眼差しを細めた。

一人と一匹はずっと傍に寄り添って生きて来た。物心がついたときから当たり前のように身を寄せ合って、当たり前のように仲良くなった。だからミューリアルカが旅に出ようと言ったとき、人もまた当たり前のようについて来ることを決めたのだ。

旅路は長く続いている。その道程の裡でいつでも屈託のない笑みで竜を見上げる人の形の双眸は、笑顔と同じように真っ直ぐな言葉でミューリアルカを褒めてくれる。

その度に竜の胸中には今と似た心地が過ぎった。少し苦みのあるような、けれどいたく甘い果実を齧ったときの感覚に似ている。嬉しさと恥ずかしさの間で揺れ動くたびに、彼女はそれを隠すように柔らかな溜息を零した。

ミューリアルカのいつもの反応を気にするでもなく、人の形はおかしげに笑った。冗談めいた口ぶりは笑声だけにとどまらず、揶揄うように続く台詞を舌に載せる。

「それに、いざ動けなくなったときはミューに乗せてもらうもんね」

「そんなことを言うなら、タダじゃ乗せてあげないわ」

「ちぇ。じゃあ、乗せてもらうには何が必要?」

子供じみた意地悪と共に顔を逸らしてやるのもいつも通りのじゃれ合いだ。竜がこれ見よがしに拗ねたような顔をしてやれば、人の形はさも楽しげに喉の奥を鳴らして笑う。

そうなれば、ミューリアルカの意趣返しのふりもすぐにおしまいだ。一転して笑うように目を細め、口を小さく開いた彼女は、人の指が握るものを指して声を上げた。

「果物、ちょーだい?」

今日の夕飯代わりに取って来たものだ。ちょうど通って来た道筋に森があって、春の恵みを一心に受けたそこには様々な果実がよく実っていた。動物たちの邪魔をしないように、一人と一匹はそのうちの幾つかの木から実りを拝借したのである。

ミューリアルカは殊に甘いものが好きだった。旅の間に幾らかの失敗を重ねていたこともあって、今はどういう実が甘いのかもよく理解している。その審美眼からいって、今しがた人の指が携えているのは、袋いっぱいに満ちたものの中でも殊に甘そうな色をしているものである。

それで、人の双眸は再び彼女を笑った。

「ほんとに好きだね」

今度の揶揄いは知らんぷりだ。口に放り込まれる果実の味は確かに砂糖菓子のように甘やかだったが、ミューリアルカが本当に好きだったのは、ともすれば細い指先への|おねだり《・・・・》が叶った瞬間だったのやもしれない。

それほどまでに尊い日々は、しかし何れ最後の破局を迎える。

「ミュー」

人が災厄と呼ぶ存在は、守護竜の傍に在ることでその破滅の力を身の内に閉じ込めて来た。器が耐えきれなくなるのと同時に終わりを呼ぶ|それ《・・》を、美しき初雪の守護竜が持つ清澄な力で押さえ込むことで、世界と災厄そのものは延命を続けて来た。

しかし――。

対症療法に過ぎない旅路には、いつか終わりが訪れる。

人里から離れた場へと竜を導いたのは、長らく傍にあった|友人《ミューリアルカ》に迷惑をかけないための、災厄の最後の足掻きだったのだろう。人の形を得て、人のように生きて、それでもいつか人を滅ぼす|それ《・・》は、人が泣き笑いと呼ぶのと同じ表情で、一番に傍にいた彼女へ首を横に振った。

「ごめんね。もう駄目みたいだ」

竜の叫びも虚しく、人の形を失った災厄が齎す厳冬が地に満ちた。そのただなかに残されて、ミューリアルカは滅び行く世界と、目の前にある冬を想った。

――春が好きだった。

命が芽吹く季節が好きだった。陽光が暖かく世界を包むのが、大好きな果物がたわわに実るのが、人々が雪解けに笑うのが好きだった。

二人で一緒に寄り添って、花畑を見詰めるのが好きだった。

竜はとうに覚悟を決めていた。それがいつだったかは彼女自身にもよく説明は出来ない。ただ、どこか悲しげな表情で人々の住まう街を見詰める横顔を見、自らの力が穢してしまうことを恐れるように優しく花に触れる指先を知り、|いつか《・・・》の話を避けるようにミューリアルカに寄りかかる温もりを感じた。長く続いた安穏の日々のうちに去来する、避け得ぬ別れを刷り込むような仕草の全てが、彼女に少しずつ心を決めさせたのだ。

嵐の中心に向けて、荒れ狂う雪嵐と同じ白を纏った竜は一歩を踏み出した。

「聞こえる?」

聞こえていなくても良い。

世界の全てを風雪に鎖そうとする災厄を、ミューリアルカは止めねばならない。どんな手を使ってでも訪れるはずの春を守らねばならない。それでも彼女は、同じくらい目の前の|友達《・・》を助けたかった。

「わたしは、あなたと居られたから幸せだったわ」

だから。

「あなたと旅が出来て、本当に楽しかった」

例えそれが、いつか目覚める災厄を睨む人々の目から逃れるための言い訳にすぎなかったとしても。

――こうして迎える破局を心のどこかに描いては、決定的な未来から目を背けるような日々だったとしても。

「わたしの全部、あなたにあげる」

白銀の鱗をも凍らせ、分け合ったはずの体温を奪っていく雪嵐の中心で、竜は笑った。

「さようなら。元気でいてね」

命の温もりが雪を融かした。暖かな記憶が冬を|掃《はら》った。白銀の鱗を杭と成し、自らの全てを擲った竜と引き換えに、世界は永き冬を免れ――。

二度と開かないはずだった目を開いた竜は、幼い人の形になった両足で、再び大地を踏みしめることとなる。

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴 成功