Il caldo rovente

七月の頭。まだ七月に入ったばかりだというのに、頭上の太陽は暴力的な輝きで、明日咲・理(月影・h02964)の頭上を焼く。そんな昼下がりの出来事である。

誰もが後ろを向き、湿気た空気の漂う√汎神解剖機関であっても、この世界を照らす太陽は存在をしている。

水分補給をしろ、塩分を取れ、こまめに休め。そう言われ続けた午前中のバイトも終わり、言われるままにこまめに休憩を取っていた理だが、外での肉体労働ということもあってか、どうにもこうにも頭が働かなくなってしまったのである。心なしか視界が霞んでいるような気さえする。

本日も熱中症に注意をしろと、街頭では誰かが話し込んでいたが、自分は気を付けているからと特に気にも留めなかった。その結果がこれだ。本来ならば、ここで足を止めて休憩をする所だが、先のバイトが長引いたお陰で次のバイトに間に合うかどうかの瀬戸際でもあった。

バイト終わりに貰った水も、もう既に空っぽだ。理は空になったペットボトルをごみ箱に捨て、覚束ない足取りで次のバイト先へと向かう。

しかし、やはり熱中症と言うものは恐ろしく、身体の中にこもった熱が外に抜け出さないまま、汗ばかりが流れ落ちて行くのを、理は感じ取っていた。大きな手の甲で額を拭い、前へ前へと進む。心は前へと進んでいるのだが、傍から見たらどうやら足は前へと進んでいないらしい。すれ違う誰かに心配の声をかけられたが、大丈夫だと断りを入れては前を向く。その繰り返しだ。

(……遅刻をするわけには。)

下からのアスファルトの熱を浴びていると、己の限界を悟ってしまいそうになる。まだ行ける、まだ大丈夫。歩みを進めていた理の視界が、不意に斜めに傾いた。遂に限界が来てしまったのだ。頭が限界を悟る前に身は倒れ、ぼんやりとした視界の中で熱気で揺らぐ地面を見つめていた。

「お。地面と逢瀬中かい?物騒だな。」

どこか聞き馴染みのある声が遠くで聞こえた。それと同時に、理は瞼を閉じた。

――――いちゃん。

懐かしい声だ。

『お兄ちゃんってば!』

ここは夢の中だろうか。それとも自分はあの後……。そこまで考えて理は首を振った。目の前には妹と弟たちがいる。あの頃と変わらぬまま、まだ人の姿を保っている彼らだ。

『ちゃんとお水をのまないとダメっていったじゃない!』

下の妹が腕を組み、理を見上げている。つり上がった目には心配の色が宿っていた。

「……ああ、ちゃんと飲んでいたつもりだが。」

『つもりじゃダメー!』

『そうだそうだ!』

その隣で見上げる弟が、理の腿を軽く叩いた。二人の話によれば、理は水分も摂らずにずっと動きっぱなしだったらしい。もちろん理にはその自覚は無い。こまめにとっていたつもりだ。

『心配したんだからね、次からはちゃんとお水をのんでね。』

「……分かった。二人とも、心配をかけたな。」

これは知っている。まだ二人がいた頃に、一度経験をした出来事だ。なんだか懐かしい夢をみているようだ。理は、ごめん。と呟き、二人の頭に大きな掌を乗せ――ようとした所で、視界が暗転する。

――――ばしゃん。

何かが叩きつけられる音で目が覚める。目の前に弟や妹はおらず、その代わりにコンクリートの壁が映り込んだ。夢から覚めたようだ。一体ここはどこだろう。バイトはどうなったのだろうか。身を起こそうと腕に力を入れるが、身体はすっかり参っているらしい。腕に力を入れることが出来ない。かろうじて目と頭は動かせる。周囲の状況を確認しようと頭を動かした折に、見慣れた顔と目が合った。

「よお、起きたかい?」

煙のようにたなびく身。透ける足に、光を宿さない底なしの闇。白黒写真から這い出たかのようなその男は、手持ち無沙汰に川へと石を投げ遊んでいたようだ。石が水の中へと落ちる音で目が覚めたらしい。男は音もなく理に近付き、目線を合わせるようにしゃがみ込んだ。

「お前さん。働きすぎだって。オレが通りがからなけりゃあ、今頃オレの仲間になっていたかもしんねぇな。」

東雲・夜一。どこぞの館で知り合った幽霊の男だ。彼は喉の奥を震わせながら透ける掌で理の頭を通り抜ける。死人の冷たさだろうか。すり抜ける際に、茹だった頭が一瞬にして冷気に包まれる。

「……夜一がここまで運んだのか?」

「まあな。つっても、上から下に降りただけだけど。」

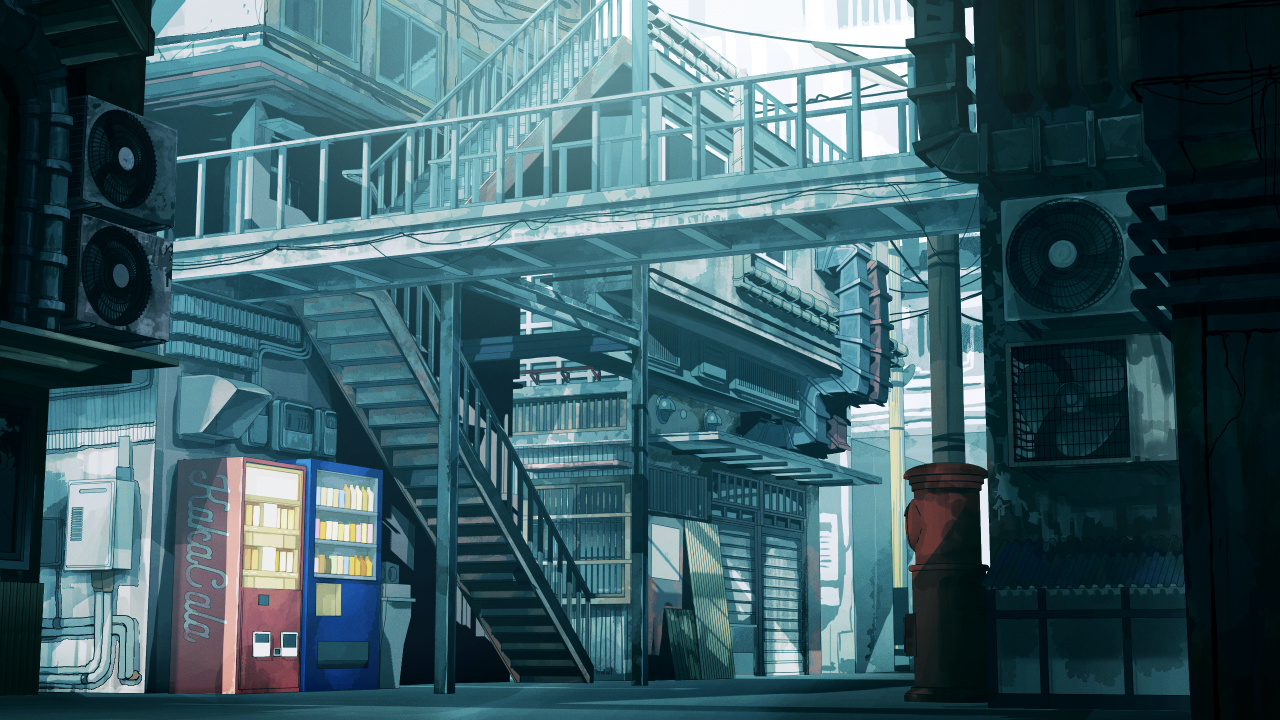

上から下。不幸中の幸いだろうか、理の倒れた場所は丁度橋の近くだったようで、夜一がそのまま橋の下まで運んだようだ。

「すまない。迷惑をかけた。」

「迷惑はかかってねぇよ。無い心臓が飛び出るかとは思ったがな。」

理はそれはもう真剣な顔で夜一を見つめ、瞼を伏せる。身体が起こせない以上、頭を下げることが出来ないのだから、代わりに瞼を伏せた。しかし、これもまた彼の幽霊ジョークだったのだろう。目の前の男は肩を竦め、冗談だと告げると理の足元へと移動した。

「……バイト。」

理は静かにこぼす。やはり気になるのはバイトのことだ。自分がいなければ回らないと言う訳でもないが、自分が欠けることで困る人もいる。それが少しだけ気がかりだった。

「バイト?んなもん休め休め。」

「……しかし。」

「さっきも言ったろ。お前さん、働きすぎなんだって。ほれ、水だ水。蓋はあけといた。しっかり飲めよ。」

頭の横にペットボトルが置かれる。身を起こすことは難しいが、腕ならば動かせそうだ。理は感謝の言葉を告げ、一口、また一口と水を含む。熱の籠った身体に、冷たい水が喉を通り、全身へと注ぎこまれる。命の水とはこのことだろう。

そういえば昔、今回と同じように暑さで倒れた自身を、妹と弟が介抱をしてくれた。目覚める前に見た過日を想い、どこか懐かしさを抱えて理はもう一度瞼を閉じる。

「昔、こんな風に倒れた時に、妹と弟が水をくれた事があった。」

「へぇ、そりゃあ珍しい。いつもお前さんが面倒を見る方だと思っていたからなぁ。」

足元の幽霊は、煙草を口に咥えたまま理の話に耳を傾ける。

「……あの日も今日と同じくらいに暑くて、妹と弟のためにと動き回っていた。けど、それが祟ったらしい。そこから先の記憶はないが、妹と弟が頑張って運んだと言っていた。」

懐かしさに眦が緩む。水を含んだお陰か、理の身体は徐々に回復に向かっていた。

「目が覚める前に夢を見た。それが、その夢だった。」

だから少し、懐かしくなったのだと。元来、不器用な理だ。その言葉を告げることはせずに、ゆっくりと身を起こす。

「はは、妹と弟も心配してるって事だな。」

「……そうかもしれないな。」

静かに笑みをこぼし、理はペットボトルの中身を一気に飲み干した。

「もう行くのかい?」

「ああ、心配ばかりかけられないからな。」

バイト先の誰かに、幽霊の男に、そして胸の裡に宿る妹や弟たちに。

「今夜は熱帯夜だそうだ。ちゃんと水分は摂るんだぞ。お兄ちゃん。」

「……ふ。」

揶揄いの一声と共に、真新しいペットボトルが幽霊から投げられる。水気をまとった冷たい一本が理の手の中に落ちた。彼の一声に微かに口元を緩めた理は、空になったペットボトルを幽霊へと投げ返した。

「いってきます。」

見送る者、見送られる者。彼にこの言葉を告げるのは、何度目だろう。橋の下から太陽の下へと出た理は、冷たいペットボトルの蓋を開きながら、傾き始めた薄青の空を眩しそうに見上げていた。

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴 成功