青夏

生温い風が全身を包み込む七月の下旬の頃。少し前まで耳を劈く蝉の声はまだ穏やかに感じられたが、数日の間に次から次へと新たな生命が生まれているのだろう。甲高い産声が、夏の到来を喜ぶ幼子のように感じられる。

祭那・ラムネ(アフター・ザ・レイン・h06527)は当たり前のように蝉の声を聞き。空を仰ぐ。どこまでも澄んだ薄青の空に、真っ白い雲はみられない。窓際に飾られた絵の如く、青色の中にぽつんと太陽が一つ。今日も今日とて地上で過ごす者たちを照らしている。

「今日も暑いな~。」

片手で光りを遮ると、目元に影が落ちた。細めた瞳から透き通る青が覗く。僅かに開けた視界に青が広がる。額から滴り落ちた汗を拭い、空から目の前へと視線を戻した時。

「……あれ?」

信じられない光景が目に入る。穏やかな波の音、照り返す水の煌き、それから――――視界一杯に青。見上げていた空と、目の前にあるはずのない海。先程までコンクリートの道を歩いていたと言うのに、いつの間にか辺りは海へと景色を変えていた。こんなことがあるのだろうか。目を白黒させていると、後ろから肩を叩かれる。

「こんにちは。どうかされましたか?」

夏空の下で揺れる凛とした男性の声。声の質からして、ラムネよりも年上だろう。落ち着いた音が漣に広がる。突然の他人の気配に肩を跳ねさせては振り返り、声の主を視界に留める。ラムネと同じ黒い髪、同じく青い瞳。その男は、片手に持ったラムネを差し出す。

「今日は暑いですからね。こちらをどうぞ。」

「あ……はい、ありがとう…。」

まるで夢でも見ているかのような心地だ。受け取ったラムネがあまりにも冷たかったものだから、そんな思考もすぐに振り払われてしまったが。

「折角ですから、あちらでお話でもしますか?あっち、駅のホームがあるんです。」

海の中に築かれたコンクリートの道。その上から透明な海を覗き込むと、なるほど確かに廃線が海中で眠っている。今は魚の群れが列車の代わりとなり、線路の上を泳いでいるだけだ。断る理由も無い。なにより、夏を纏ったこの男に興味があった。

男の後ろを着いて行くと、廃駅のホームが見える。看板には『夏雲』と書かれている。駅名だろうか。しかし、そんな駅の名前を聞いたことはない。

(夏雲……?ここはどこだ?)

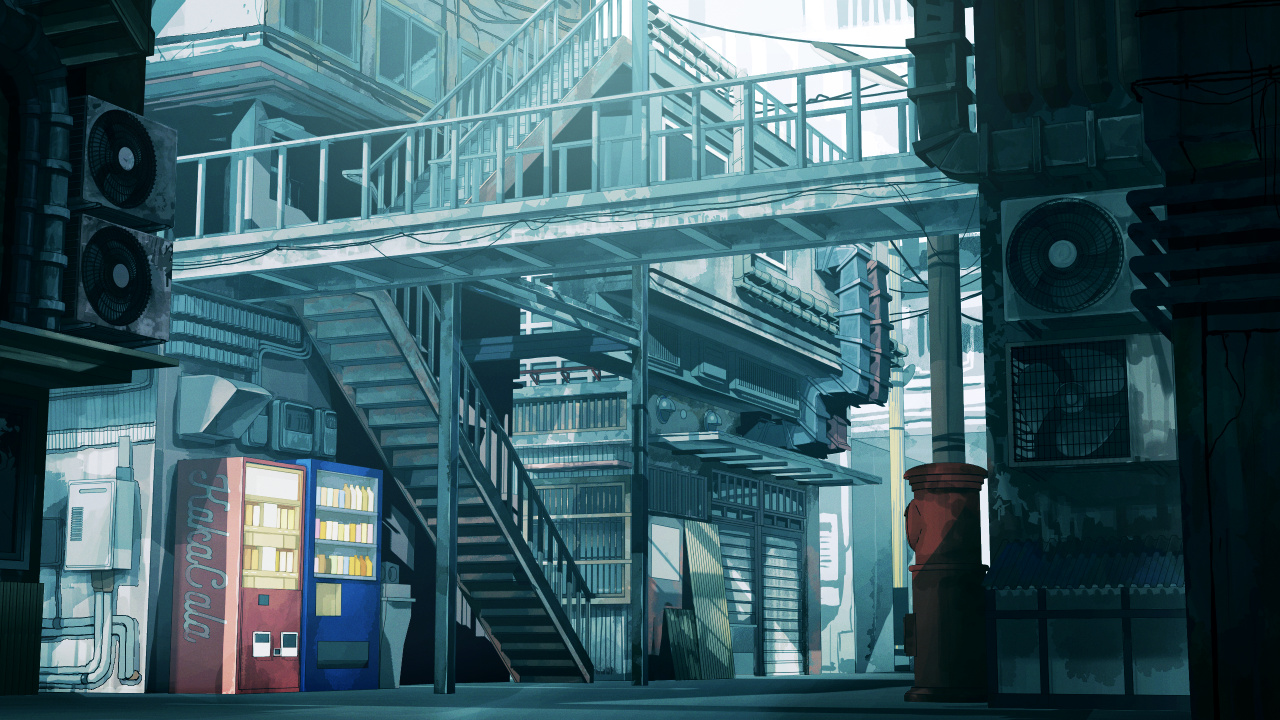

「ここは僕の絵の中です。」

看板の前で立ち竦むラムネへと、男が告げる。

「申し遅れました。僕は夏凪・千鳥と申します。絵画の付喪神で、そして√能力者をしております。君は?」

「俺は祭那・ラムネ。気がついたらここにいた。」

夏凪・千鳥と名乗った男は、微かに微笑んだままベンチに腰を落ち着けた。長いベンチは千鳥は座った程度では定員に満たない。少しだけ横にずれると、ラムネの座るスペースが確保される。

「立ち話も何ですし、どうぞ。」

お言葉に甘えて、と言うべきか。それとも夏の気配に惹かれたのか、ラムネは瓶を片手にベンチに腰を落ち着ける。

「さっきの、僕の絵の中って言うのは……?」

「言葉の通りを受け取っていただいて大丈夫です。僕の媒体である絵画の夏雲。僕の能力に、夏雲の世界を再現するものがあるんです。君はきっと、その力に巻き込まれたのでしょう。」

ぷしゅ、と炭酸の抜ける音がした。冷えたラムネからあぶくがあふれ、コンクリートの床に染みを作る。かろやかな音を立てて落ちたビー玉が、太陽の光を反射してコンクリートの染みを虹色に染める。

「ならここは千鳥の。」

「はい。君は、|そういうもの《・・・・・・》を引き寄せてしまう体質ではありませんか?」

前を見据えると、波がおだやかに打ち寄せている。ラムネもまた瓶のふたを押すと、ぽん!という音と共に勢いよく炭酸があふれだした。

「わっ、失敗した……!」

勢い良く飛び出した炭酸で両手が甘く濡れてしまった。隣から微かに笑い声が聞こえる。

一人だったら、こんな日もある。と気を取り直す所だが、隣で笑う誰かがいると年相応な少年の顔が覗くというものだ。ラムネはつられるようにして白い歯を見せ、太陽にも負けないほどの笑みを千鳥に向ける。

常から煌くラムネの瞳がいつも以上に輝くのは、この場の夏の空気のお陰だけではない。ラムネが美味しくて、一緒に話す誰かがいて、そしてこんな失敗も笑ってくれるからこそだ。

「そんなに面白かったか?」

「ええ、とても。ふとした瞬間に予想外の出来事が起きると、笑いが止まらなくなってしまいませんか?」

「確かにそうかも。俺も、親友とか知り合いが急にそんな目にあったら……少し笑うかも。」

「そうでしょう?こうした何気ない風景というものにも、人を笑顔にさせる小さな小さなきっかけがあるのです。」

それで、と千鳥は続ける。

「君は恐らく、いろいろな物を引き寄せてしまう。だから僕が君に引き寄せられたのだと思います。付喪神であると同時に、僕の住処は廃校舎でもありますから。」

「つまり、千鳥も怪異とかそういう類の物に好かれていたり、引き寄せていたりするのか?」

「ええ、その通りです。僕の住処には、そういったものが沢山います。とはいえ、僕の場合は……それなりに良くしていただいておりますが。」

乾いた喉に、炭酸が流れ込む。口の中で弾けた粒が喉を通り、茹だる身体を冷やしてくれる。

「話が逸れてしまいましたね。すみません。僕はどうも語りすぎてしまう性質でして。適当に聞き流して下さい。」

ラムネは首を横に振る。

「千鳥の話も面白かった。」

「ありがとう。そのまなざしを見ていると、君の人柄がとても良く分かります。君は優しい人ですね。」

含んでいた炭酸が、口のなかで暴れまわる。清涼感をふんだんに浴び、ラムネは青い瓶をゆらゆらと揺らす。ラムネもまた夏の中で生きている。生命の色を濃く残す季節。それが夏だ。この場所ではクマゼミの鳴き声が聞こえることから、八月の過日を連想させる。

「ラムネくん。君はとてもうつくしい瞳の持ち主ですね。」

は、とラムネの瞳から強さが抜けた。驚いたと言わんばかりに瞬きを繰り返し、隣に座る男からの言葉を静かに待つ。

「夏の色を濃く宿した瞳。僕はその色彩を、良く知っているのです。」

「君、僕と一緒に海に飛び込んでみませんか?」

「……えっ、は?!」

突拍子もない提案に、瞬きを繰り返していた瞳が見開かれる。先程の話の流れから、なぜそのような提案が出てくるのだろうか。しかし、そんな突拍子もない話が何故だか面白くて、ラムネは思わず声に出して笑っていた。

「夏に攫われてしまったのなら、夏をめいっぱい楽しみましょう。それに僕は、君と友人になりたいのです。」

せーの!の掛け声で千鳥はコンクリートを蹴り、海へと飛び込んだ。彼の片手にはラムネ瓶が握られている。水面から顔を覗かせ、ラムネへと手を振った。

「気持ち良いですよ。」

彼の真っ直ぐな言葉に、ラムネの瞳も静かに細められる。眩い太陽を見つめていた時の、あの瞳と同じ色。口の中で暴れていた炭酸は、もうすっかりとなりを潜めていた

「今行く!」

手を振る彼に声をあげ、ラムネは海へと飛び込んだ。飛び込んだ拍子に水飛沫が光を受けて空中で弾ける。熱にとらわれたままの身体が、海という生命の水に冷やされる。

青い夏の日。

二人分の笑い声が響く後ろで、ころん、とビー玉が揺れていた。

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴 成功