√テオスライト『見知らぬバス停』

●√

始まりには終わりがある。

誰でも解っていることだ。今更論じる必要性もない。

だが、始まりは終わりを決定した起因であるというのならば、終わりは始まりを示す兆しであったことだろう。

それを踏まえた上で語らせてもらうのならば、死は終わりであり、死の先から始まるのは新たな生であるのだろうか?

生への執着と怒りとが 泉下・洸(片道切符・h01617)という存在を形作る要因であったのならば、朽ちる定めを覆した鼓動もまた同じ執着。

今もなお、 水縹・雷火(神解・h07707)は己の胸を打つ鼓動の意味を知ろうとしている。

偶然だった。

同時に運命でもあった。

刻み続ける鼓動が、それを証明している――。

●√

退魔師の名家の継嗣。

それが己の定めであるところを雷火は承知していた。その役割というものも、だ。

しかしながら、時とは残酷なものである。

かつては強大な力を持ち得た退魔師としての血筋は、時を経る毎に、代を重ねる毎に薄まっていく。

雷神の血を継ぐと言われる水縹家も、その例外ではなかった。

しかし、先祖返りのように雷火のような者が生まれる。

力の証明である金色の瞳を持つのが雷火だ。

今まさに、その金色の瞳が細められている。

額に浮かぶのは珠のような汗。

こめかみを通って頬を通り過ぎ、顎の先から滴り落ちた汗は、熱せられたアスファルトの上に落ちて、すぐさま蒸発するように染みがかき消えていく。

「……暑い……」

後悔が胸中を占めていた。

どうしてこんな暑い日に買い物に行こうと思ったのだろうか。

雷火は己の行動を呪った。

いや、違う。

まだ日が昇りきらぬ午前中に用事を済ませようと出かけたは良いが、しかし、突然の雨に降られて雨宿りをし、さらに雨が上がったかと思えば用事の買い物に手こずった。

なにせ、買い物をする品々をメモした紙を突然の雨でどこかに取り落としてしまったからだ。

頭の中に入ってはいたが、しかし買い忘れては、二度手間である。

慎重に、と記憶をたぐりながら買い物をすれば、当然時間は掛かる。そうこうしているうちに昼である。

生来の虚弱すぎる体質は、なんとか今は人並みにまで……いや、言い過ぎた。人並みには僅かに及ばぬ程度にまでは向上している。

回復した、とは言えないのが生来の性質故であるところだ。

当然、体力は虚弱そのもの。

すぐに風邪をひくため、雨には濡れることはできない。

さらには僅かに走るだけで息切れを引き起こしてしまう。

何をするにしても慎重さが求められるのだ。

まあ、対して以前とは変わらない、ということである。

水縹家にて生まれる先祖返りの強大な力を持つ子は、成人を迎える前に例外なく死ぬ。

だが、雷火は本来であれば既に死んでいる身であるが、呼び出した護霊によって今もこうして生き延びている。

どう考えても、ろくでもないやつだ、と己が呼び出した護霊のことを評するも、その力なくば己が死んでいたことを考えると感謝の一つほどはしなければならないと思う。

それが雷火の気質だとか礼節だとかというのならば、きっとその通りだったのだろう。

話が逸れたが、詰まる所、この夏は雷火にとって非常に危険な環境である、ということだけは伝わっただろう。

本来であれば午前中に終わっていた簡単な買い物は、突然の雨と彼自身の虚弱な体質によって引き伸ばされ、天頂に太陽が昇る最も暑さ厳しい時間帯にまで及んだのだ。

白い入道雲が覚めるような青空に綿あめのように膨らんでいく様さえも、今の雷火には鬱陶しいものだった。

海辺であっても風は生ぬるい。

海と空の境目を生み出すようにもくもくと膨れ上がっていく雲。

その白と青のコントラストすら目に痛い。

アスファルトから立ち上る熱気が、蜃気楼のように揺らめいているし、生命萌えるような道端の雑草の緑さえ、彼を責め立てるようだった。

「……暑い」

もう何度目かわからないつぶやき。

ふらふらとしながら歩む雷火は、息を吐き出した。

その息さえ熱気を持っているのだから、やってられない。拭った額の汗がまたアスファルトに散って、音を立てるようだった。

大げさかもしれないが、まるで鉄板の上を歩いているようだ、と雷火は思っただろう。

いつものように強気に言葉を発することもできない。

何故なら、相手はお天道様だからだ。

どうやっても勝てない相手を呪うように言葉を吐き出した所で、それは全部己が身に返ってくるのだから、諦念と共に「暑い」という言葉を吐き出す以外に、このやり場のない感情を処理することができなかったのだ。

そんな湯気立つようなアスファルトの上を歩まねば帰宅することすらままならぬ状況を憂いても仕方ないとばかりに重たい足取りで雷火はとぼとぼとゆく。

「ぐすん……」

「……?」

なんだ? と雷火は首を傾げる。

何か、聞こえた。

確信があった。

「……ぐすん」

風と波の音の合間に聞こえた鼻を啜るような音を雷火は見過ごせなかった。

「……誰だ? 誰が泣いているんだ?」

彼の生来の気質というのならば、そうなのだろう。

誰かの憂いに寄り添わねばならない。

己がこれまでどれだけ寄り添ってもらったかわからないからだ。

その音は、きっと寂しさの発露だったのだ。

少なくとも、雷火にはそう感じられて周囲を見回す。

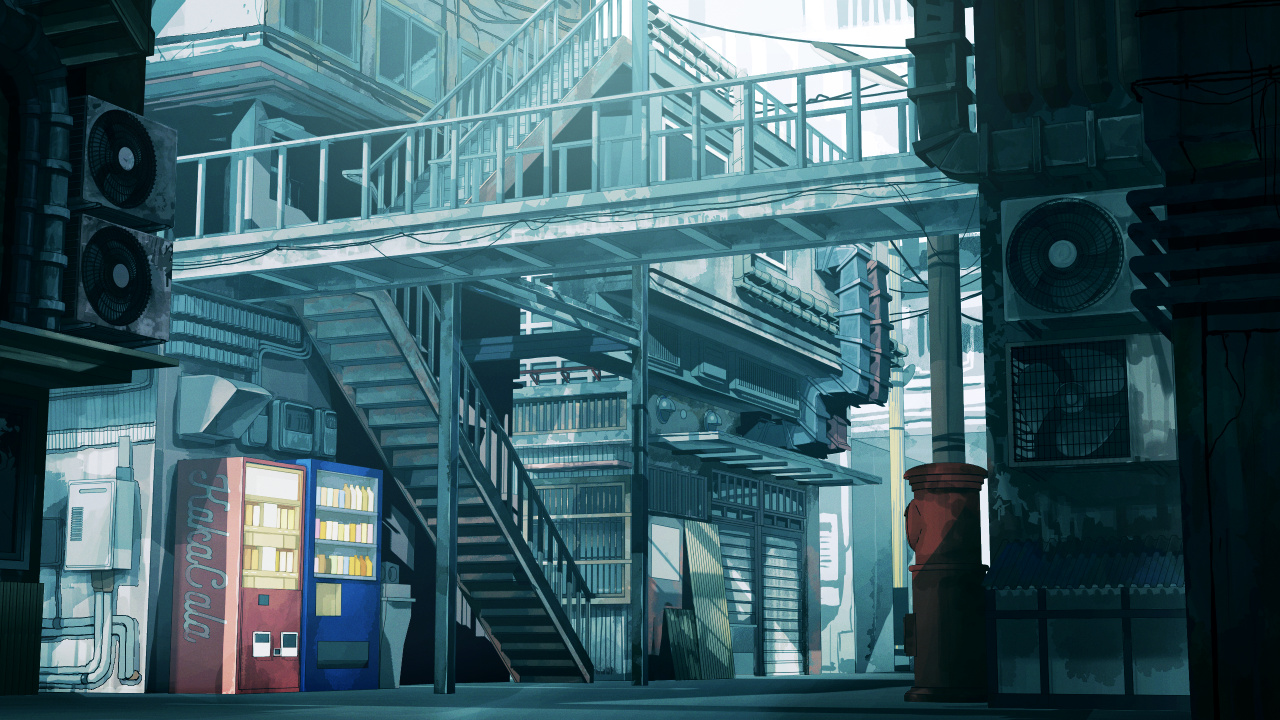

バス停の屋根付きベンチ。

天頂に登った太陽の日差しが及ばず、そして何よりも強烈な日差し故に色濃い影を生み出す影の奥で、キラリと輝くものを見た。

影の奥にきらめき、そして響く音。

その源を雷火は理解していた。

そこにいる、と。

「さみしいよ」

呟いた言葉は、雷火の心に響いた。

わかっている。

あれはきっと怪異というものだ、と。

だが、雷火の瞳に写ったのは、怪異と呼ぶにはあまりにも幼い少女の姿だった。

日差しと影のコントラストに目が慣れてきたのだろう。

薄っすらと屋根付きベンチのバス停の奥に、その姿を認めることができたのだ。

キラリと輝いたのは、彼女の眦に溜まった涙だった。

「……どうしてだ?」

雷火はたまらず声を掛けていた。

よくないことだとはわかっている。相手は怪異だ。此方の常識など通用しない。わかっている。

彼の素質からも怪異の全てが悪しき者ではないことはわかっているが、しかし、だ。眼の前の少女の怪異を悪しき者だと断じるには、まだ判断が付きかねていた。

迷いはある。

そもそも、己が少女の怪異に対してしてやれることなどそう多くはないだろう。

元より虚弱。

それ故に実践経験はない。

つまり、眼の前の怪異が、善か悪かの判別がつかない。

けれど、さみしさの理由を知ることで判別できるかもしれない。

そう思えたのだ。

だが、それは人の優しさでしかない。

憂いに寄り添うのは、人だけの特筆すべき性質であったと言えるだろう。

あくまで人同士の間に生まれる理でしかない。

人ならざる怪異にまた人の道理が当てはまると考えるのは浅慮と言わざるを得ない。

「ひとりぼっちだから。やさしいおにいちゃん、ずっと一緒にいて」

瞬間、世界の色が反転する。

青空は夕焼けのようなオレンジに。

白い入道雲は墨汁を垂らしたような書割へと変じた。

道端の草木は、紫がかったピンク色へと変貌し、まるで臓腑の色を思わせただろう。

そして何より、反転したのは色ばかりではなかった。

まるで冷房の中にいるような冷たさ。

温度さえ反転していたのだ。

それが怪異の力。

「それがお前の望みなのか? 俺とお前とは違う。お前は怪異で、俺は人だ。本来であれば交わることすらないんだ……!」

「そんなのかんけいない。だっておにちゃんはやさしいもの。わたしと一緒にいてくれるでしょう?」

「心配だっただけだ! どうして泣いているのか!」

「「「それはいっしょにいてくれるってことじゃない」」」

重なる声が歪曲して響き渡る。

張り付くように反転した日差しが雷火の手足へと走り、体を硬直させる。

金縛り、と雷火は理解した。

張り付くようにいつのまにか、眼の前には影色をした少女が雷火の体に張り付いていた。

「離せ……!」

先祖返りの力を持つ『神解の子』である雷火の力、浄化の天雷を用いれば影色の少女を引き剥がすこともできただろう。

だが、彼はそれをしなかった。

何故か。

理由は二つある。

一つは雷火が疲弊しているからだ。夏の日差しの中、へとへとになりながら歩き、さらには元より虚弱なる体質であるから。

そして、もう一つは彼が優しかったからだ。

どうにか言葉で影色の少女を説得できないかと思ったのだ。

憂いを知るものは、他者の憂いに寄り添うことができる。

それが優しさというものだ。

それが人間の強さだとも思えた。

だから、雷火は最後まで言葉を尽くす。

「どんなに願っても」

「「「いっしょにいてほしいの、おにいちゃん」」」

「……それでも、ダメなんだ。お前はただ誰かに一緒に居て欲しいのかもしれない」

延々と続くような夏の道。

反転した景色の中、影色の少女は一緒に居てくれる誰かを求めて止まなかったのだろう。

だが、この反転した世界に己はいてはならないと雷火は気がついていた。

ここは怪異の領域だ。

どんなに寂しさを理由にしたって、異なる場所の者を引き込んで良い訳が無い。

実践経験はない。

元より、そうした経験を積む機会すら、雷火にはなかったのだ。

もしも、彼にそうした経験があったのならば、浄化の天雷によって影色の少女は即座に振り払われていただろう。

「寂しさは、わかるよ。でも、お前のそれは他の誰かに同じ寂しさを与えるものなんだ。がまん、しなくちゃあ、ならない……悲しいけれど。それでも寂しさに押しつぶされていい理由じゃあないんだ」

だから、と『神解の子』は、憂いを纏う瞳の色にインビジブルの孤影を揺らめかせた。

浄化の天雷は、怪異を滅ぼすものだ。

けれど、さみしさにまとわりつく少女を消し飛ばしたいわけではない。

反転した世界にあっても、彼の指先に集うような雷は白くほとばしった。

書割のような世界を切り裂く雷。

「「「きゃあああああっ!?」」」

響く歪曲した悲鳴。

影色の少女は身をじりじりと灼く雷によって雷火より引き剥がされる。

雷火はなけなしの体力を振り絞って走った。

浄化の天雷によって引き裂かれた異界。怪異の領域の狭間へと飛び出し、僅かな時感じた心地よい冷たさに後ろ髪引かれることはなかった。

眼の前には目も眩むような日差し。

そして、茹だるような暑さ。

何よりも、さきほどと変わらぬ屋根付きのバス停があった。

振り返った雷火は、もうその影に少女の姿がないことを認め、息を整える。

「はぁ……はぁ……ごめん、な……一緒にはいられないんだよ……」

呟いた声は、きっとあの少女には届かないだろう。

またいつか、己と同じように彼女が気に入った人間を怪異の領域に引きずり込むかもしれない。

悪意はない。

願わくば、と雷火は思う。

彼女の寂しさを癒やしてくれる誰かが、寄り添ってくれることを――。

●√

怒りがあった。

そう、それは彼――洸にとって常なるものであった。

本質というのならば、その通りなのかもしれない。

生命の誕生は祝福されるものだという。

だが、生まれた時から既に死んでいるという理不尽によって形成された己の生まれは、祝福ではなく、怒りによって輪郭を得ている。

人の姿をしているが、人の心などない。

元より、生きているとも言えない。

死んでいるとも言えない。

それが幽霊というものだ。

元の人格はとうに消えている。

あるのは記憶だけだ。

まるで他人事のような記憶。だが、同時にその記憶に起因した怒りばかりが己が身の中に渦巻いている。

「ライカが怪異に目をつけられましたか」

小さく呟く。

それは当然の帰結でもあった。

何故なら、雷火の生気は味わい深く、また美味なものであったからだ。

当然、怪異であれば惹かれるのは理解できるところであった。

だが、理解することのできる感情があるからといって、己の中に渦巻く怒りと同居できるのかと言われたら、それは否であった。

「ぐすん……」

その音に顔を向ける。彼がいたのは海辺のバス停だった。

にこやかに笑む。

「おや、どうしたのですか?」

「あのね、さみしいの……一緒にいてほしいの。あの優しいお兄ちゃん……」

「そうですか。あなたはさみしいのですね。わかりますよ。ええ、わかります。その気持ちは」

「ほんとう?」

「ええ、本当です。それに奇遇ですね。私はあのお兄さんの知り合いなんです。もし、私と一緒に来てくれたら、あのお兄さんとお友達になれますよ」

穏やかな声色であった。

どこか気安く、親しみやすささえある声色だった。

けれど。

そう、表面上の穏やかさなど意味がない。

己の本質は怒りなのだ。

どこまでいっても、怒りこそが生への執着へと繋がっていく。

生き物としての人間。

その本質を知らねど、しかして彼の中には生きることは喰らうことだという本能が備わっている。

故に、雷火――あの『誰にも渡したくないごはん』であるところの執着の対象に己以外の何者かが手を出したことに怒り狂っていた。

だが、そんなことなど影色の怪異の少女には知る由もない。

「ほんとう?」

喜色に染まる声。

「ええ、ほんとうです。うそなどつきません。さあ、一緒に生きましょう。こんな場所から離れて、さみしくなくなりましょうね」

甘い言葉だった。

影色の顔に喜びが満ちていくのが手に取るようにわかった。

単純だ。

この怪異の少女は『さみしさ』だけに縛られている。

己が生の執着、怒りによって行動するように、彼女は『さみしさ』だけを理由にして動くのだ。

なんて容易いのだろう。

「きっと、きっとお友達になれるのね?」

「ええ、きっとなれます」

微笑む。

貼り付けた笑みの奥にあるものを一つもにじませることなく、洸は彼女の手を取った。

「はやく、はやく!」

「そんなに急がなくても、大丈夫。会えますよ」

洸の手を引くように、目的地も知らずに駆け出そうとする少女。

その身体が、ぐい、と……それこそ首輪をつけられた犬のようにひっかかって止まった。

「どうし――」

振り返る暇すらなかった。

影色の少女は正しく影のように消えていた。

夏空の下。

影は一つ。

洸は笑む。

「これでお友達になれますね。良かったですねぇ……」

笑むままに彼は言葉を紡ぐ。

「お前の意識も魂も、私の腹の中で消えてなくなってしまうけどね?」

それは決定した事柄であった。

覆ることのないこと。

誰にも見られることなく、静かに。

元より、其処に何もなかったかのように、影は元から一つだった――。

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 成功