逆さ桜に君恋し

●水面と桜

遅咲きの桜が夜風を受けて揺れる。

透き通った水面に映り込む桜の花は儚く、美しく咲き誇っていた。

或る街から離れた森林の奥にある泉は『逆さ桜の淵』と呼ばれている。

その理由は、春になると泉の傍に立つ大樹の桜が満開に咲き誇り、水面に映る花がとても風流であるゆえ。

ひらりと桜の花弁が舞い、透き通った水面に落ちれば波紋が広がった。それによって水に映った桜の姿もゆらゆらと動き、逆さの世界が不思議に映し出される。

普段ならば、美しい場所なのだが――。

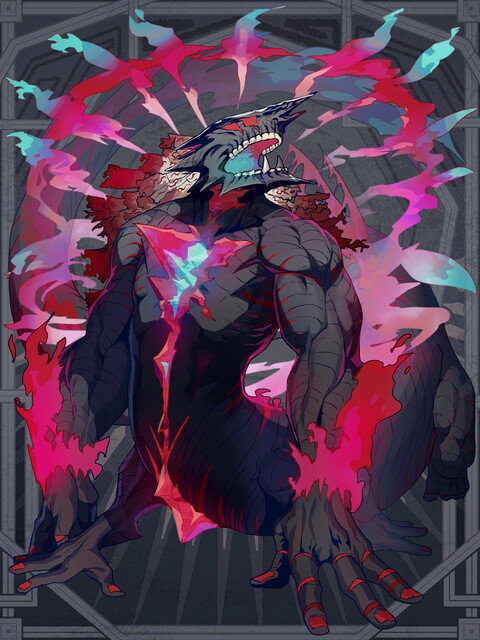

現在、逆さ桜の淵にはマガツヘビが現れていた。

「峨旺旺旺旺旺旺旺雄雄雄怨!」

激しい叫びをあげるのは無限とも称される妖力を備えた、あらゆる妖怪に危険視される超強大な古妖。その肉体から剥がれ落ちた鱗や肉片は、次々に小型マガツヘビとなって辺りを覆い尽くしていく。

このままでは桜の大樹はおろか、近くの街まで破壊されてしまう。

そのはずだった。

「待ちなさい。忌々しき人間だけを殺めるならば百歩譲って赦しましょう。ですが……わたくしが愛する、この花だけは荒らさせは致しませぬ」

偶然にもこの地に封じられ、復活した別の古妖――|妖桜《あやかしざくら》が現れるまでは。

●禍蛇討伐

「みんな、出番よ! マガツヘビの居場所がわかったの!」

星詠みのひとり、幽谷・雛姫 (載霊禍祓士・h04528)は昨今の√妖怪百鬼夜行を騒がせている古妖の出現を報せた。

場所は『逆さ桜の淵』と呼ばれている、桜の大樹が立つ泉の付近。

街からは少し離れている場所だが、対応が遅れれば街も人も妖怪もマガツヘビに壊し尽くされてしまうだろう。

しかし、その現状は或る者によって食い止められている。

「逆さ桜の淵には既に別の古妖がいて、桜を守るために戦っているわ! その妖の名前は飛花落葉、あるいは妖桜。それから、名も無き花曇とも云うみたいね!」

自分の本来の名すら忘れているような古妖であるゆえに呼び名は様々。何にせよ、その妖桜はマガツヘビを封じるために応戦しているようだ。

妖桜もまた――全てのあやかしよ、マガツヘビを討ち滅ぼすべし――という『マガツヘビの掟』を守るつもりでいるらしい。

それゆえに√能力者が駆けつければ妖桜は共闘を申し出るだろう。

「目的はマガツヘビを倒し続けること! まずは妖桜と協力して本体を守る小型マガツヘビを倒して、それからマガツヘビ本体を討ちましょう!」

相手を短期間で繰り返し幾度も倒せば、やがて蘇生しなくなる。愚鈍であることがマガツヘビの欠点だが、途方もなく強大な怪物でもあるので油断は禁物。

「うまくマガツヘビを倒せたら――妖桜が封印の儀式を行う、という未来を星が導いてくれたわ! その儀式も手伝えたら完璧ね!」

儀式の内容は妖桜が直接語ってくれるだろう。

予見されたよりよい未来まで道を繋ぐため、全力で戦うことが必要だ。雛姫は仲間たちに信頼の眼差しを向け、健闘と無事の帰還を願う。

「わかんなかったらとにかく殴って! どーんと解決しちゃいましょ!」

●逆さ桜の淵にて

「峨旺旺旺旺旺旺旺雄雄雄怨!」

「峨旺旺旺旺旺旺旺雄雄雄怨!」

マガツヘビより剥がれ落ちた鱗から小さなマガツヘビが生まれてゆく。

泉の傍に聳える大樹を背にして、妖桜は手にした枝垂れ桜の枝を振った。敵を包むように花弁が舞う中、花霞を纏った妖桜は次々と襲い来る小型マガツヘビに対抗した。だが、徐々に彼女は押されているようだ。

「負けませぬ。この名も、待ち人すら覚えていない身なれど、どうしてかこの桜だけは……この美しき景色だけは、決して穢させません……!!」

儚き姿の古妖は懸命に戦い、小型マガツヘビを桜に近付けまいとした。

それでもやはり手数も力も足りず――。

「どうか、どうか。どなたか、わたくしと共に……」

妖桜は願う。

この景色を護るための力を持つ、誰かの助けが欲しいと。

第1章 ボス戦 『『飛花落葉』妖桜・名も無き花曇』

●たとえ散る定めでも

「――やれやれ、ここにもまがつへびかい?」

春の柔らかな風と共に声が響いた。

逆さ桜の淵は普段ならばとても静かだというが、今は叫びにも似た鳴き声がこだまする場所に変貌している。その原因は、辺りに次々と出現する小型マガツヘビ達。

敵を見遣った六合・真理(ゆるふわ系森ガール仙人・h02163)は続けて、泉の傍に立つ大樹を見上げた。

枝に見事な花を咲かせる桜は美しいが、現状は風流さなど微塵もない。

「これだけ見事な桜の大樹もそうそうないっていうのに暴れようだなんて、全く分かってないねぇ。愚鈍な|妖《ばけもん》てのは風情を知らんようだ」

真理は改めてマガツヘビに視線を向け直す。

その先には孤軍奮闘する桜の古妖の姿もあった。妖桜、名も無き花曇もまたあの大樹の花のように美しいが、小型マガツヘビによって散らされかけている。

咲いた以上、いずれは散るのが花の定め。

「とはいえ……これだけの桜、無為に散らせるのは忍びないねぇ」

これは自然の摂理に則った散り方ではない。

散るならば正しき理の中で、と考えた真理は名も無き花曇の元へ参じた。その際に一番近くの敵に挨拶代わりの鋭い飛び蹴りを放つことも忘れない。

「よいしょ、っと」

「あなたは――」

妖桜は自分とマガツヘビの間に割って入った真理の到来に目を見開く。対する真理はゆるりと笑んでみせた。

「お邪魔……いや、助太刀するよ妖桜のお嬢ちゃん」

「ああ、祈りが届くなんて。共に戦いましょう」

真理が能力者であると察した妖桜は双眸を細め、その隣に立つ。わしは六合・真理だ、と簡潔に告げた真理は敵に狙いを定めた。

先程の蹴りがそれほど効いていないことは承知の上。

それゆえにここからは本気も本気の武術で殴り潰しにいくだけだ。

「峨旺旺旺旺旺旺旺雄雄雄怨!」

怨念めいた叫びをあげながら小型マガツヘビが迫ってくる。だが、真理は決して慌てることなく自身の右掌を掲げた。刹那、敵が振るった拳の威力がかき消される。

「今だ、いけるかい?」

「えぇ、遠慮なく参ります」

真理に呼びかけられた妖桜が枝垂れ桜の枝を振り上げる。

そこから繰り出された一閃に合わせて、真理自身もマガツヘビを蹴り潰す勢いで追撃に入った。妖桜が花霞を纏うならば、真理は雲を散らし霧を消すが如く。

「まだまだ手は抜かないよ」

小型マガツヘビの肉体を消滅させるべく、果敢に立ち回る真理達。

その背後では桜が揺れていた。

大樹が未だ無傷でいられるのは、こうしてしかと守られているからだ。

●✨🐍🐏🌸💕

逆さ桜の淵にて。

これは美しい泉と桜の大樹を護る妖桜と、可愛い野良ひつじの一幕。

「メェー」

「……?」

何処かから声が聞こえ、妖桜の耳に届いた。

その鳴き声の主である野良ひつじ――ふわ・もこ(|迷える《ここはど》|子《こ》ひつじ・h00231)はいつのまにか、或いは妖桜が戦いに集中している間に訪れたらしい。

「メェメェ」

「あなたは……妖怪?」

妖桜は問いかけてみたが、どうやらあやかしの類ではないようだ。

ふわもこした子、即ちもこは妖桜の足元で草を食んでいた。桜の大樹の下に茂っている雑草を美味しそうに食べているもこはとても平和的だ。

つまり、マガツヘビが蔓延るこの場には些か不釣り合いだともいえる。

「迷子でしょうか……いえ、きっと」

少しばかり困惑した妖桜だったが、マガツヘビの叫びや接近にも動じないならば力を持つものに違いないと判断した。

妖桜が理解する最中、もこはもぐもぐと可愛らしく草を味わう。

だが、次の瞬間。

「峨旺旺旺旺旺旺旺雄雄雄怨!」

「メェ!?」

小型マガツヘビの一匹、否、二匹がもこの元に迫ってきた。流石に驚いたもこはぴょこんと後ろに跳ぶ。それによってマガツヘビの一撃は空を切ることになった。

「峨旺旺旺旺旺旺旺!」

「メェ?」

マガツヘビは咆哮をあげたが、もこには何を言っているかわからないようだ。されど枝垂れ桜を振って応戦する妖桜がそれを厭っていることは理解できた。

雑草を食べていたもこだが、実はまだお腹が減っている。

邪魔なものがいて、自分が空腹ならば――。

もこはちいさなおくちを開き、ぱくっとマガツヘビを食んだ。先程の草を食べるときのように当たり前に。それでいて、これは√能力として発動したもの。

「ウメェ」

思いきって食べてみたところ、もこの口に合ったらしい。

「意外に美味しい……ですって?」

妖桜はもこの意志が解ったようだ。何故ならもこはそのまま、嫌がるそぶりもなく夢中になってムシャムシャと食べているからだ。

「メェ」

「ふふ、あなたも桜を守っているのね。わたくしも気を引き締めましょう」

妖桜は花霞を纏い、攻撃を強めていく。

その傍らで野良ひつじはマイペースに敵を食み、その力を削っていった。

●守護の雨

花を咲かせた大樹。

そして、その桜を映す水面。かの泉は丁寧に磨かれた鏡面のようでありながら、透き通った美しさを宿していた。

「……想像していた通り、綺麗な場所だね」

この地に駆けつけたクラウス・イーザリー(希望を忘れた兵士・h05015)は桜を見上げ、心に浮かんだ思いをそのまま言葉にした。

刹那、逆さ桜の淵に花弁が乱れ舞う。

春風のせいで巻き上げられただけならば風流で良いのだが、花が散る要因となったのは別のものの影響だ。

クラウスは元凶であるマガツヘビを見つめ、それらを此度の敵と定める。

決戦気象兵器を起動させ、力を紡いだクラウスは妖桜の近くに立った。

「この景色を守りたいという気持ちは、よくわかる」

「美しいでしょう?」

「あぁ、とても」

名も無き花曇はクラウスの声を聞き、振り向かずに問いかけてくる。小型マガツヘビが桜の大樹に近付かぬよう対処しており、視線は敵に向けたまま。

されど頷きを返したクラウスには分かっている。この古妖がそれほどに桜を守りたいと思い、懸命に戦っていることを。

「助太刀に来たよ。共にこの場所を守ろう」

「――えぇ」

クラウスの呼びかけに花曇が応え、戦いが巡ってゆく。

花扇の舞で小型マガツヘビに対抗していく妖桜に続き、クラウスは再び気象兵器の力を解放する。レインの名の如く、近くの小型マガツヘビに雨のように降り注ぐレーザーは鋭く激しい。

広範囲を狙うよりも、まずは桜に近付く者に攻撃を集中させること。

狙いをしかと決めているクラウスの力は瞬く間に敵を穿っていく。妖桜も標的を合わせてくれており、小型マガツヘビの撃滅を狙っていた。

(別の場所で会えば、敵同士なんだろう。でも――)

今は違う。

この桜を守る間だけは、同じ敵と戦う味方になれる。

「一緒に頑張ってマガツヘビを倒そう」

「勿論です。この桜だけは……絶対に……」

「峨旺旺旺旺旺旺旺!」

「危ない、下がって」

共闘していく最中、クラウスは花曇に迫る攻撃を察知した。はたとした花曇は既のところで身をかわし、庇う形で間に入ったクラウスはレインのレーザーを撃ち返すことで小型マガツヘビを貫く。

その際、構えていたスタンロッドで止めを刺すことも忘れてはいない。

「後で聞かせて欲しい。この桜がどうして大事なのか」

「はい……。それまで、わたくしが無事に立っていられればですが――」

「守るよ。どちらの桜も」

クラウスと花曇はこの場での小さな約束を交わした。

今はただ、桜が傷つけられないように敵と相対するだけ。思いを同じくした者達は前を見据え、信念のために戦い続けていく。

●祈りの届く先

桜花が風を受け、花弁となって散っていく。

それと同じようにマガツヘビの鱗が剥がれ落ち、それらが新たな災いとなる。

花と鱗。散って落ちる様は似ていても、美しさが全く違う。

徒々式・橙(|花緑青《イミテーショングリーン》・h06500)は戦場となっている、逆さ桜の淵を見つめた。

それに加えて、古妖とはいえ美しい女性が助けて欲しいと願っている。

「助けない道理はありませんよね」

橙は地を蹴り、桜の大樹の前に参じた。

そこでは妖桜・名も無き花曇が果敢に応戦している。新たな能力者の到来に気が付いた花曇は橙に視線を向けた。

「貴方は……いえ、貴方も?」

「えぇ、"誰か"の助けが欲しいんでしょう?」

助けてくれるのかという旨の眼差しと言葉を受け、橙は問い返す。花曇は静かに頷きを返しながら枝垂れ桜の枝を構えた。

「……お頼み申します」

「それでは、その願いをさくっと叶えてしまいましょう」

橙は身構え、迫りくる小型マガツヘビを見遣った。

花曇も次なる一手を繰り出そうとしているようだが、ふとした疑問を零す。

「わたくしは本来なら貴方がたと敵対する身なれど、共に戦っていただきたく存じます。ですが……如何して、このようにお助けくださるのですか」

「私はそのための存在ですから」

対する橙はさらりと答えた。

花曇が願ったからこそ今がある。祈りの澱みの終着点としてここに訪れたのだと示し、橙は小型マガツヘビへの反撃を開始していく。

その際に抱くのはふたつの感情。

「それにしても、小型ナントカとやらは風情もマナーもありませんねぇ」

敵への侮蔑。花曇への敬意。

橙は前者を銃剣『花束』に装填し、両手鎌の『女王』には後者の敬意を纏わせる。

猛攻に弱っているといえど花曇も古妖としての力を宿す者。彼女を護衛するよりも、大樹を護ることを主軸に立ち回る方が、この戦場での最適解だろう。そのように判断した橙は、叫ぶ小型マガツヘビに狙いを定めた。

「猪突猛進ですね。では、そのまま真っ直ぐに受け止めてください」

迫ってくる敵を見据えた橙は銃剣の引き金に指をかける。

刹那、射出された弾丸が標的を貫いた。それによって血が溢れ出し、小型マガツヘビの一体がその場に倒れる。その手際を見た花曇が双眸を細めた。

「お見事です」

「命に換えても護りたいものがあるのなら、換えなくて済むように」

――我々が護ります。

続けて言葉を紡いだ橙は花束の刃を敵に差し向け、しかと宣言した。

桜は儚きものなれど、悪しき暴威に散らされていいものではないのだから。

●白と桜彩

鏡のように、景色を映す泉。

透き通った水面に映る桜の大樹は風を受けて枝を揺らしている。

「綺麗な桜だね、六花」

景色を見つめた花七五三・椿斬(椿寿・h06995)は、赤椿を飾るシマエナガに語りかけた。返ってきたちいさな鳴き声は同意を示しているようだ。

しかし、今のこの場所では美しいだけではない出来事が起こっている。

「でも、ここにもマガツヘビ……でてきたんだ」

放っておけばどうなるかはわかる。

綺麗な桜が無惨に散らされ、淵の美しさも名前も消えるだろう。

そんなことはさせないとして椿斬は戦う気持ちを強めた。僕らも行こう、と言葉にした椿斬に応えるように六花も翼を広げる。

そして、椿斬は戦場に馳せ参じた。

「助太刀するよ、妖桜」

「お願い致します。今は手が足りませぬ」

「そうだね、この数は流石に辛かったでしょ」

訪れた椿斬の言葉を受け入れ、妖桜・名も無き花曇が頷く。枝垂れ桜の枝を振りながら、妖桜はそっと願う。

「今だけは共に戦ってくださいませ」

「まぁ、普段みたいに人も傷つけられても困るんだけどさ。今は味方同士だよ」

互いの立場や人間への思いを確かめるような挨拶が交わされた。だが、椿斬が語ったように現在はそのようなものは関係なく、桜を守りたいと思う同志。

「頼りにしてる、とは言ってもいいのかな?」

「えぇ、このひとときだけは」

一度だけ視線を重ねた双方は、それぞれの攻撃に入る。普段は倒して封印すべき古妖と協力する状況は、椿斬にとっては少し妙な感じがした。

だが、もしかすれば。

(……兄様)

ふと想うのは大切な兄のこと。

しかし、すぐにはっとした椿斬は頭を振ることで思いを払った。今はマガツヘビの分体を倒していくのが先だ。

「集中しなきゃね! さぁ――香らぬ花で、埋め尽くそうか!」

椿斬は開いた掌に、ふう、と息を吹き掛けた。咲かせていくのは破魔の花弁。それと同時に敵を撹乱する狙いで飛びまわり、集中攻撃を浴びせかける。

ひらり、ひらり。白が舞う中で華羽団扇が振るわれてゆく。

放った衝撃波は小型マガツヘビを吹き飛ばしたが、迫ってきた別の個体が椿斬に手痛い一撃を与えてきた。

「……!」

「大丈夫ですか。お辛いなら後ろに下がって……」

「ううん、足でまといになんてならないよっ」

妖桜から心配する声が届いたが、椿斬はすぐに体勢を立て直す。そして、そのまま舞うように、軽やかに、強かに立ち回っていった。

「この美しい春の景色を、壊させなんてしないよ!」

絶対に。

椿斬の決意は確かな言の葉となり――冬の力は、春を護るために揮われた。

●星嵐絢爛

遅咲きの桜は今が見頃。

古くより愛されし地、逆さ桜の淵。

此処には澄んだ泉と桜の大樹が織り成す、鏡写しめいた景色がある。

ひらひらと桜の花弁が舞う最中、淵に訪れたのはララ・キルシュネーテ(白虹・h00189)と詠櫻・イサ(深淵GrandGuignol・h00730)のふたり。

「みて、イサ」

「綺麗な景色――と思ったら」

「えぇ。美しい桜が懸命に戦っているわ」

「此処にも此奴らが湧いてでてるのか」

ララが示したのは戦場となった場所に立つ桜の古妖の姿。少女が指さした先には妖桜だけではなくマガツヘビも存在している。

大樹を守ろうとしているならば、妖桜に加勢する理由は十分。

「立派な桜の樹は故郷の神代桜を思い出すわね」

「ふぅん……聖女サマの故郷にもこういう桜の木が、ね」

「それに桜はララのママの花……」

きゅ、とララが手のひらを握ってわずかに俯く。

きっと母との過去を思い出しているのだろう。同時にイサも不思議な懐かしさを感じたのは、従者としてララの想いに共感したからだ。

「ララとしても踏み躙らせなんてさせたくないわ」

「そうだな。桜景色が台無しにされるまえに、お暇願おう」

意思を同じくしたふたりは頷きあう。

そして――ララとイサは桜の大樹の前へ参じ、名も無き花曇の近くに立った。

「手伝ってあげる」

こういうのも一興かしら、と静かに笑むララ。

イサは恭しく礼をしてから主に応える。

「聖女サマの仰せのとおりに」

すると、妖桜が応戦しながらこちらに語りかけてきた。

「小型とは云えど、力はマガツヘビ本体と同じ。お気をつけくださいませ」

「問題ないわ」

「ご忠告に感謝だ」

其処からララは、とん、と地を蹴って跳んだ。

ララが小型マガツヘビとの距離を詰める間、イサは蛇腹剣を振るうことで桜に近付く敵の牽制を行った。星海を思わせるひとなぎが標的を捉え、嵐のような一撃となってマガツヘビを斬り裂く。

「影踏みしましょ」

そうして、ララは妖桜とマガツヘビの間に割り込みながら双眸を細める。本当に遊びに誘うような声色だが、実際に行ったのは敵を銀災で串刺しにする動作。

「峨旺旺旺旺旺旺旺雄雄雄怨!」

「痛い? 苦しい? 桜吹雪に紛れたララをお前は見つけられはしないわ」

ララは咆哮する小型マガツヘビに向け、窕のナイフを更に振るう。生命を喰らいながら切断する一閃は鋭い。

対抗するマガツヘビも黒き妖の火を揺らめかせてきた。

されど相手は愚鈍だ。本来の力が出るのは炎をチャージしきったときのみ。敵の尾が振るわれる前に動いたララは連撃の好機を得た。

破魔の迦楼羅焔で焼却するべく、ララは花の影を齎してゆく。

だが――。

「峨旺旺旺旺旺!!」

迫る黒火と尾。響く咆哮。

強靭なマガツヘビはララを貫かんとして襲いかかってきた。

「ほんっと、鉄砲玉みたいなんだからもう!」

次の瞬間、周囲に広がったのはイサが紡いだ泡沫の防壁。幻影を使って敵を惑わせることで反撃を抑え、ララを護る意志を込めたものだ。

イサが目配せを送ると、妖桜もララに続けて花扇の舞を紡ぐ。

「わたくしも力を尽くします」

「あら、ありがとう」

「もしお怪我をなさったら花雫を齎しましょう」

「まぁ大丈夫だろう。聖女サマはああみえて――ほら」

礼を告げたララに妖桜が癒やしを申し出る。されど、イサが心配は無用だというように首を振った。何故なら既にララは次の一閃を放っており、鮮やかな身のこなしで以て、先程の小型マガツヘビを打ち倒していたからだ。

桜の大樹は勿論、泉も汚さないように。

暴力ですべてを薙ぎ倒そうとするマガツヘビの好きにさせてはいけない。

花吹雪を巡らせていくララも、その補助として敵の牽制を続けるイサも、桜を絶対に傷つけさせないと誓っている。

「桜にも聖女サマにも近寄らせないよ」

(そう……ララが真っ直ぐかけていけるのはイサが守ってくれるから)

後方から聞こえたイサの声を受け、ララは言葉にしない信頼を抱いていた。言葉にしてもいいが、新たに訪れた小型マガツヘビの対応もあって心に宿すのみ。

もしもイサがいなければ戦い方も少し変わってかもしれないが、こうして遠慮なく力を紡げている。

戦いの中であるのに心地好さを感じ、ララは思いを声にしていく。

「桜景色を穢すなんて、無粋なことはさせないわ」

「徒花と散るのはどうやらお前のようだ」

イサも主の言葉に続き、再び星海ノ嵐の解き放っていった。

小型マガツヘビに蛇腹剣が減り込み、攻撃はその周囲にも広がる。それによってララが弱らせた個体が力を失い、倒れ込んだ。

その様子を見たララも光の桜が咲かせ、迦楼羅炎を迸らせる。

「お前達は退場よ」

「花見に戦は、無粋だからな」

ララとイサは機を合わせ、次々とマガツヘビを穿っていった。

舞い散っていく桜焔は泉に映り込み、ゆらり、ゆらりと美しく揺らめいている。

その様はまさに、桜花絢爛と呼ぶに相応しかった。

●大切なものの証

――『全てのあやかしよ、マガツヘビを討ち滅ぼすべし』――

これは√妖怪百鬼夜行に住まう全ての妖怪に伝わること。

人妖、獣妖、古妖に至るまでが知り、殆どの者が守る『マガツヘビの掟』だ。

「マガツヘビの掟を教えてくれたのは……師匠だったモグね」

モコ・ブラウン(化けモグラ・h00344)は掟を知ったときを思い返し、同時に懐かしい顔を胸裏に浮かべる。

マガツヘビが現れている現在、付随する記憶は余計なものかもしれない。

それでも、どうしても別には思えない。

だが、彼のお陰でこの世界が幼い頃から育った場所になった。それゆえに戦いは真面目に、モコもまた掟を守る気概でいる。

それに今は――共に戦う仲間として、隣に史記守・陽(|夜を明かせ《ライジング サン》・h04400)がいる。

「いくモグよ、シキくん」

「はい、モコさん。あそこに妖桜さんが見えました!」

モコは此度の戦いの相棒とも呼べる陽に呼びかける。応えた陽は前方にある桜の大樹を指差し、その先で戦う名も無き花曇を示す。

彼女こそが今回助けるべき古妖。

普段は敵対するしかない相手だが、今は逆さ桜の淵を守る同志でもあった。

「やぁやぁ、桜の妖怪さん。お花見会場はここモグか?」

「花曇さん……と呼べばいいのかな。ここがあなたにとっての大切な場所なら、俺達にも守る手伝いをさせてください」

モコは緊張を解すための少しのジョークを交えて、陽は持ち前の真面目さと真摯さを込めて声を掛ける。すると妖桜が振り向き、静かに頷いた。

「名はとうに忘れた身……ゆえにお好きにお呼びくださいませ」

それは共闘を望み、承諾する意志の現れでもある。

花見と聞いた彼女が少しだけ笑った気がしたのは、きっと気の所為ではない。だが、その間にも敵は迫ってきていた。

陽はすぐさま拳銃を構え、モコはモグラの爪を小型マガツヘビたちに向ける。

敵は元より愚鈍。

それなら先手必勝という言葉に倣えばいい。むしろ、ああだこうだと戦法を考えてもしょうがない。そう考えたモコはひといきに地面を蹴った。

「シキくん! 後ろは任せたモグよ!」

「わかりました。任せてください!」

モコの背を見送り、陽は意思と言葉を返す。同時にモコの助けになるように霊能震動波を放ち、小型マガツヘビの接近を防いでいく。

「とにかく! ボコるモグ!」

モコはモグラ叩きの要領で大樹に迫ってくる敵を殴りつけた。気が済むまで敵を殴って蹴って、心の裡で揺れる何かを解消するが如く。

その援護を行う陽もまた、桜を護る為に全力を尽くそうと決めていた。

しかし、どうしても気になることがある。最初に少し曇った表情を見せていた流れもあって、モコの方に視線が向いてしまうのだ。

(なんだろう……いつもより攻撃に迷いがあるような……)

普段のモコを知っているからこそ解る違いがあった。頼もしい攻撃も、全力で敵を殴って押し返していく姿も頼もしい。

だが、モコらしくないような危なっかしい様子が感じられる。

それは僅かな揺らぎとなって実際の攻防に現れてきた。

「このっ! 覚悟するモグ!」

「――モコさん、危ない!」

次にモコが小型マガツヘビを穿とうとしたとき、別の方向から違う個体が尾を振るおうとしてきたのだ。モコは気付いておらず、あのままでは大打撃を受けてしまうだろう。それに気付いた陽は咄嗟に銃爪を引いた。

刹那、振るわれた尾の軌道が銃弾によって逸らされる。はっとしたモコは身を低くして一撃を躱し、直撃を免れた。

「流石はモコさんです」

「シキくんのおかげで助かったモグ」

危機に陥りそうになりながらも、モコは狙っていた個体を仕留めていた。敵との距離を取るために陽の元に戻ってきたモコだったが、やはり様子が気になる。

「モコさんが少し焦っているような気がするんですが、大丈夫ですか?」

ゆえに陽は思い切って問いかけてみた。

すると、モコは俯きながらふるふると頭を振る。

「そんなことは……。いや……そうかもしれないモグ。きっとモグはここで育ったってだけなのに、どうしても守らなきゃって気になってるのモグ」

この気持ちが焦りに繋がっているのかもしれない、とモコは認めた。

二人は次の敵に狙いを定めながらも、言葉を交わしていく。

「そもそもここを見限って今の場所に来たってのに、柄でもないモグよねえ」

モコはどうやら引け目を感じているようだ。

されど陽としては、彼女の優しくて懸命な一面がわかったというだけのこと。

「いいんじゃないですか?」

「モグ?」

あまりにもあっさりとした返答に思わず疑問を浮かべるモコ。そんな様子には構わず陽はまっすぐに語っていく。

「守りたいって思ったら守ればいい。理由なんて何でもいいです。その気持ちに嘘偽りなければ躊躇う必要なんてないと思いますから」

「でも、モグは――」

「俺だったら、そうしますよ」

「シキくん……」

「誰になんと言われたって、自分に正直でいていいと思うんです」

陽は思うままに告げた。

恥ずべきことはなく、自分も同じだと語る陽の瞳は澄んでいる。逡巡したモコだったが、再び上げた顔には笑みが宿っていた。

「わかったモグ! モグはこの場所を守って、救いたいモグ!」

「その意気です!」

眼差しを重ねた二人。モコの瞳に迷いはなくなっていた。

そして――。

「まだまだいけるモグ?」

「もちろんです。モコさんが守りたいって思った故郷、俺にも守らせてください」

モコは爪撃で切り込み、陽は霊震を用いて小型マガツヘビを揺らがせていく。二人の連携は実に見事であり、敵は次々と薙ぎ倒されていった。

小型マガツヘビを倒しきるまで――あと、僅か。

●屠蛇戦線

マガツヘビの掟。

それは妖怪百鬼夜行に住むものならば、誰もが知るものらしい。

「俺、化け猫でも何でもないからな」

逆さ桜の淵と呼ばれる地に訪れ、二階堂・利家(ブートレッグ・h00253)は頭を振った。その頭には白い毛並みの猫耳が揺れているが、彼は妖ではなく獣人。

「その、あやかしの掟とやらはなーんも知らねーけど――」

次に利家が視線をやったのは敵の方。

マガツヘビの鱗から生まれた小型のマガツヘビが闊歩し、泉の傍に立っている大樹を破壊しようとしている。

おそらくこの付近で一番目立つものであるゆえに狙っているのだろう。

「アレが暴れ続けているとなると、率直に言って、もっと面倒な事になりそうだ」

それに加えて今は、古妖が桜を守るために戦っているという。

本来は敵対する間柄ではあるが、思い入れのある花を傷つけさせたくないという気持ちには立場も貴賤も関係ない。

「故あれば、助太刀するのもやぶかさではない、ということだ」

利家は戦う理由を口にして大樹の前へ駆ける。

そこには話に聞いていた桜の古妖が戦っていた。シールドを構えた利家は参じると同時に迫りきていた小型マガツヘビを弾き飛ばし、桜の樹から遠ざけた。

はっとした妖桜は利家に目を向け、その意志を確かめる。

「貴方も、この桜を守ってくださりますか」

「そのつもりだ」

「ありがとうございます。わたくしの礼などいらぬやもしれませんが……」

「礼を言うなら終わった後でいい」

「では、お頼み申しあげます」

「任せておけ」

妖桜の言葉を聞きながら、利家は攻勢に入っていく。

あのまま無粋な環境破壊を見物したところで、あまり胸のすく光景にはならない。それに加えて、あのマガツヘビが人里を襲う可能性が高いなら尚更だ。

尚も小型マガツヘビは桜へ群がろうとしている。

利家は突撃してくる相手をシールドで再び弾き、一気に押し返す。その際に泉への通り路を確認し、侵攻されるであろうルートを堅守することを決めた。

無論、防戦一方ではない。

妖桜が花を舞わせて戦うタイミングに合わせ、利家も動いていた。偽物の臓器に蓄えられた魔力をブラスターライフルに宿し、インビジブルを融合させる。更にそこから乱れ撃ちすることで多くを同時に相手する作戦だ。

「よし、今だな」

好機を感じた利家は己のAnkerを召喚していく。

上空から現れたゴッドバード・イーグルは利家を援護するべく機銃を掃射していき、討ち漏らしがないよう誘導ミサイルを放つ。

「お強いのですね。敵として相対したならば、とても恐ろしいほどに」

「褒め言葉と受け取っておこう」

妖桜の声を聞き、利家は不敵に笑った。

そうして、妖桜と能力者の協力戦は続いていく。小型マガツヘビの数も確実に減っており、露払いの戦いは終わりに近付いていった。

●大樹の下で

逆さ桜の淵に響くのは咆哮。

本来あるべき穏やかな静けさは既になく、此処は戦場となっている。

「実に喧しい」

ツェイ・ユン・ルシャーガ(御伽騙・h00224)は周囲の騒がしさに肩を竦め、騒動の中心となっている古妖を見遣った。

「まあ、あれが本体では風流など解さぬかの」

小型の分体を生み出しているマガツヘビの本体は今も唸っている。それと同じ力を持つ小型マガツヘビはというと、桜の樹の下で戦う妖桜に向かっていっていた。

名も無き花曇は大樹を傷つけさせたくない一心で戦っている。それに加えてマガツヘビの掟を守るためにも動いているようだ。

ツェイとしてはどちらの思いも理解できる。

「我も妖といえど半分ゆえ、掟よりも義にて――桜には触れさせまい」

「俺は別に掟は知らん……が、愛しき御仁との想い出を護りたいのならば」

強く同意できる。そう語ったアダルヘルム・エーレンライヒ(月冴ゆる凍蝶・h05820)は泉に映る桜の木を見ていた。

あの妖桜には想い出があるのだろう。そのことはすぐに想像できた。誰かとの記憶と強く結びつくのがあの大樹であり、守護したい思いが強いのだろう。

「そして……それが花ならば、尚更に助けたい」

「ではアダル殿、参ろうか」

「ああ」

戦う理由は似ているとして、ツェイとアダルヘルムは戦場に参じた。

マガツヘビの咆哮は耳を劈くほどだが、そんなものに気圧されはしない。二人は名も無き花曇の傍らに立ち、其々に身構えた。

「加勢するぞ、花曇殿よ」

「今宵は穢させぬ。頼もしき味方もおる事だしの。のう花曇殿」

「あぁ……とても心強き申し出です」

能力者の到来に気付いた花曇は応戦しながら一礼した。殆どを忘却しているらしい古妖だが、今は守りたいもののために一途だ。

アダルヘルムは緩やかに双眸を細め、小型マガツヘビに狙いを定める。

「そうだな。ツェイ殿という非常に頼もしき味方も居る今、恐れるものは何もない」

「大船に乗った心算で居てくれればいい」

援護は任されよ、と告げたツェイ。

その代わりに前線と護りは引き受ける、と返したアダルヘルムは薄く笑う。

「ふ、ツェイ殿よ。お言葉に甘えるぞ」

盾と成り、剣と成りて。

暴れるならば存分に。

意志を同じくして、ツェイとアダルヘルムはマガツヘビを瞳に映した。撃滅の思いを宿して、ツェイがまず放ったのは白群燎齎。

「――うつしよに遍く星火なれ」

白群の炎が広がり、前方に駆けたアダルヘルムを巻き込む形で加護が生まれる。

炎熱が先んじて小型マガツヘビに絡みついていく中、アダルヘルムは己の力が増幅されていく実感を覚えた。

「心強いな」

「えぇ、とても」

「花曇殿、共に闘おう」

「勿論でございます」

花曇に呼びかけたアダルヘルムは竜漿兵器を蹂躙形態へと変えていく。その重量を活かした一閃は眼前に迫った小型マガツヘビを薙ぎ倒す。

硬い鱗が大剣を弾こうとも、アダルヘルムはすぐに次の手に移る。横薙ぎの一撃が効かぬならば串刺しがいい。その結果、一体のマガツヘビが貫かれた。

「実に良き哉」

「さぁ、来い。片っ端から屠ってやる」

ツェイは満足気にアダルヘルムの勇姿を見つめ、更なる加護を巡らせる。アダルヘルムはその力を頼りにしているゆえ、多少の負傷など厭わずに戦っていった。

「嗚呼、どうやらお主は今尚騎士である様だ」

「ふ、俺が騎士で在れるのも、貴殿の援護と支えがあってこそだ」

「……貴方がたには、絆があるのですね」

二人が言葉を交わすと、花曇が何処か遠くを見つめるような目をする。それは純粋な称賛であり、ツェイ達の在り方が花曇自身の裡に触れた可能性があった。

だが、その間にも小型マガツヘビは攻撃を仕掛けてくる。

ツェイは背で揺れる桜を意識しながら、アダルヘルム達の防衛を抜けてくるマガツヘビに注視した。愚鈍でありながらも相手は確実に距離を詰めてきている。しかし既に対抗策は講じていた。

「それ以上は近付けさせまい」

結界として忍ばせた糸に小型マガツヘビが触れる。その足が絡め取られたところへ爆ぜる呪符が発動し、牽制となっていく。

前線へ押し返されたマガツヘビを待ち受けるのはアダルヘルムだ。

「覚悟しろ」

真紅に染まった無骨な大剣。その切っ先が小型マガツヘビの喉元へと真っ直ぐに突きつけられた、一瞬後。

「其方を頼み申す、妖桜の君」

「任されました」

花曇を呼んだアダルヘルムはマガツヘビを刃で貫き、止めを願う。

応じた花曇は枝垂れ桜の枝を振り、その力で以て敵を包み込んだ。一体、また一体と能力者によって小型マガツヘビが伏していく。

咆哮も徐々に聞こえなくなっていき、勝利が間近にあることは確かだ。二人と妖桜は視線を交わしあい、最後まで気を抜かないことを決める。

「この騒ぎも祭のようなもの。そんな風に桜も豪気に笑うておればよいが、ふふ」

「騒ぎは騒ぎのままで、争いにはさせん」

桜には指一本、たとえ尾一本であっても触れさせまいとして、ツェイとアダルヘルムは各々の力を紡ぎあげて戦う。

その背後では桜の大樹が枝を揺らしていた。

その姿はまるで、かれらの言葉を肯定するかのようで――。

やがて、能力者と桜の古妖によって全ての小型マガツヘビが倒れた。

騒がしさは一瞬だけ止み、一先ずの勝利が訪れる。

だが、誰もがこれで終わりではないと知っていた。分体が倒れた今、目の前に猛然と立っているのは――マガツヘビ本体なのだから。

第2章 ボス戦 『マガツヘビ』

●禍蛇と薬指の約束

「|峨旺旺旺旺旺旺旺雄雄雄怨!《GAOOOOOOOOOOOOOONNNN!!!!!!!!!!》」

それはあらゆる妖怪に危険視される存在。

超強大であり超危険な古妖、マガツヘビ。

知能こそ愚鈍とされているのだが、厄介なのはそれゆえ。知を使わぬからこそ、マガツヘビは己に宿る妖力を何の迷いも躊躇いもなく振りかざす。

その妖力は無限とも称されているため、他の古妖たちすら恐れているのだ。

マガツヘビを見つめ、妖桜・名も無き花曇は息を整える。

その身体は先程の戦いによって傷ついていた。だが、能力者と共に戦ったからか、深手までは負っていない様子。

花曇はマガツヘビから視線を逸らさぬまま、能力者たちに語りかける。

「皆様のお力は、まことに強きものです。ですが……このままでは勝てませぬ」

彼女は語る。

マガツヘビはそう簡単に倒しきれるものではないこと。されど勝利を諦めているわけではなく、秘策があるということを。

「わたくしには此度の勝機を掴むための能力があります。それは――記憶の力です」

花曇は自分の薬指をそっと示した。

過去、彼女には約束があった。永き時を経て自分自身の名前も存在も、何もかもを忘れていても、その記憶だけは忘れていない。

花曇は過去を語ることで、記憶の世界を作り出せる。

「わたくしが力を使う間はマガツヘビへの攻撃は必ず当たるようになります。皆様はこの加護の中で、マガツヘビを討ち倒して欲しいのです」

されど他者にまで効果を及ぼすのならば、その間は無防備になる。

それゆえに不本意ながら、自分を守ってほしい、と花曇は願った。おそらく彼女がマガツヘビに攻撃されれば語ることも力を紡ぐこともできなくなるだろう。

「掟の為……そして、この桜の為に」

どうかよろしくお願いいたします、と花曇は頭を下げる。

彼女は人待ちの妖桜。

その花は枯れることなく、その想いも褪せることなく存在した。

交わした約束と、愛を忘れることなく。彼女の本当の願いはここで叶うことはないが、マガツヘビの掟だけは共に守れる。

その願いを聞き届けられるのは、今しかない。

「では、語りましょう。我が愛しき御方と、この桜の淵で交わした約束を……」

そして、此処から再びマガツヘビとの戦いが始まる。

名も無き花曇が語る記憶は、果たして――。

●桜語り《壱》

烏天狗の御方。

あの方と初めて出会ったのは、切り倒された枝垂れ桜の根元。

当時、拠り所にしていた桜が人間の手で伐採されたことで、途方に暮れたわたくしは泣き暮らしておりました。そんな或日のこと、頭上から声が聞こえたのです。

『ここにあった美しい桜は何処に行ってしまったのじゃ?』

漆黒の翼をはためかせ、空から舞い降りた御方。

彼こそが、烏天狗さまでございました。

桜の話を聞いてくださったあの御方は、暫し考えた後にこう仰りました。

『我もあの枝垂れ桜が好きじゃった。あれを切るとは……許せぬ』

暫し待っていろと、告げて彼は飛び立ちました。

やがて彼は血に濡れた姿で戻られました。何があったのか問うと、桜を伐採した男を突き止めて八つ裂きにしたのだ、と話されました。

その人間は私利私欲のために樹を切ったらしいのです。それを知った烏天狗さまは怒り、男に罰を下したそうです。

わたくしは驚き、戸惑いましたが、同時に嬉しくもあったのです。

烏天狗さまが、桜の仇を討ってくれた、と。

そう感じてしまったゆえ、人間を愛する妖達とは相容れぬのです。

貴方がたとも、時と場が違えば敵対する身。

ですが――わたくしにとって、あの出来事は何より大切なことでございました。

🌸🌸🌸

●守るべきものは

自らの大切な想い出を語る妖桜。

その周囲には記憶の世界が広がりはじめ、マガツヘビをも巻き込んでいく。

「わかったよ」

「了解したよ、お嬢ちゃんは能力の維持に専念しておくれ」

クラウス・イーザリー(希望を忘れた兵士・h05015)と、六合・真理(ゆるふわ系森ガール仙人・h02163)は辺りの様子を確かめ、頷いてみせた。

二人が何の躊躇いもなく同意したのは、彼女から誠意を感じたからだ。桜のために古妖が頭まで下げたのだから応えるのが礼儀。

クラウスもまた、自分なりの誠意を見せたいと願ったのだ。

真理も戦う気概を見せるために右腕を掲げてみせる。

「お嬢ちゃんと桜の大樹、どっちも守りながら暴れてやろうじゃないか」

「あぁ、心配はない」

それに、と言葉にしたクラウスは記憶を話していく花曇に視線を遣る。

「……約束を聞かせてくれるのは嬉しい」

人に仇成す存在であっても、ひとの想いを聞くのは好きだから。

待ち人が或る烏天狗であることはわかった。

では何故、今は共にいないのか。ここからも花曇の記憶が語られていくのだろうが、続きを聞くにはマガツヘビの攻撃から彼女を守らねばならない。

(人間に罰を与えた妖怪の話とはねぇ。それだから古妖なんだろうけど――)

真理は妖桜の話に耳を傾けながら、マガツヘビにも意識を向ける。

クラウスもそのためにマガツヘビの前に立ち塞がり、拳銃を構えた。

妖桜の領域に立ってさえいれば攻撃は必中となる。それならば外すことなど気にせずに撃って撃って、撃ち抜くことで完全な牽制になるだろう。

何より、記憶の世界を紡ぐ花曇に敵の注意を向けさせないようにすることが重要。

「峨旺旺旺旺旺旺旺雄雄雄怨!」

「そうだ、こっちを見るといい」

クラウスはマガツヘビの気を引き、自分の方に攻撃を向けさせるよう狙った。クラウスは拳銃に加えてライフルを用い、更なる牽制射撃で以てマガツヘビを引き付ける。

同時に動いた真理は、振るわれる腕の動きを止めに入った。

敵の技であるマガツカイナの威力は相当なものであり、霊的汚染地帯を広げる効果も付属しているという。

無限の妖力を持つマガツヘビが広げる汚染はどんなものか、と考えるだけでも恐ろしいものだ。それゆえに真理はすかさず剄打・雲散霧消を用い、マガツカイナの対策として力を行使していった。

「そう簡単に汚染させると思ったかい?」

真理は右掌で腕を受け止め、その威力ごと掻き消してゆく。

エネルギーバリアを張り巡らせたクラウスは敵を注視する。尾を揺らすマガツヘビは、どうやら黒き妖の火を放とうとしているようだ。

そのことに気付いたクラウスはガントレットを素早く掲げる。射出したワイヤーを使えば素早く動いたり、危険に陥った花曇を抱えて動いたりできる。

万が一の準備を進めながら、クラウスは反撃に入っていった。

「そちらがそのつもりなら、こっちだって」

――人類の怒りの一撃を。

消えざる魂の炎をチャージしていき、マガツヘビにも大打撃を与えればいい。この六十秒の間は絶対に倒れないとしてクラウスは果敢に立ち回る。

その後にどうなろうとも、一秒でも長く時間を稼げるならそれでいい。クラウスはそう思っていたのだが――。

「無茶はしちゃいけないよ。あの攻撃も防いでみせるさ」

仲間の様子に気付いた真理が前に踏み込み、妖の火を受け止めると宣言した。

禍津ノ尾は恐ろしい威力だが、真理には勝算がある。マガツヘビが愚鈍であることに目をつけ、完全に動きを読みきることを狙っているのだ。

それに加え、真理もまた花曇に攻撃が向いた場合のことを考えている。

「頼んでいいでしょうか」

クラウスは真理を敬うべき相手だと感じており、口調を丁寧に正した。その言葉に笑みで応えた真理は頷き、マガツヘビを止めに入っていく。

「お前さん、蛇足って言葉を知ってるかい?」

「峨旺旺旺旺旺旺!」

掛けた言葉に返ってきたのは咆哮のみ。真理は殴打や蹴撃を交えながら、貫手や手刀、足刀までもを使いこなして応戦する。

その後方では花曇を守るクラウスが魂炎をチャージしていた。

真理は間もなく彼が力を解き放てると察し、更にマガツヘビとの距離を詰める。

「わからないなら教えよう。それはね、『余計なもの、無くても良い無駄なもの』って意味さ。つまり、この場のお前さんは見た目も相まって正しくそれだねぇ」

刹那、マガツサバキの黒火が放たれた。

右腕を突き出した真理は妖の火をしかと受け止め、そして――。

「このあとも花見があるんでねぇ、早いうちに消えてもらおうか」

「それがいい」

真理が火を完全に無効化した瞬間。仕掛けていたワイヤーを使って一気に駆けたクラウスによる、燃え盛る拳が炸裂した。

マガツヘビの体が大きく揺らぎ、鋭い叫びのような声が響く。それでも倒すには至らなかったのは相手が強大過ぎるゆえ。だが、能力者達は怯まなかった。

「まだ足りないみたいだねぇ」

「それなら、何度でも撃ち込むだけのこと」

真理とクラウスは頷きを重ね、次なる一手を叩き込むために動いてゆく。

その背後では、花曇が更なる記憶を語ろうとしていた。

●桜語り《弐》

わたくしと烏天狗さま。

それから不思議と、彼との仲が深まりました。

人間に切られた桜の樹はどうあっても元に戻りませぬ。わたくしが悲しんだままでいると、あるとき烏天狗さまが提案をしてくださいました。

『どうじゃ、我と旅に出ぬか』

きっとわたくしのことを思ってくださっていたのでしょう。何もない場所に留まるよりも、新たな拠り所を見つけにいけばいいのだと。

気付けばわたくしは頷いていました。

そのときにはもう、あの御方に恋焦がれていたのやもしれませぬ。彼もまた、わたくしをとても優しく愛でてくださいました。

そうして、二人で様々な桜の名所を巡りました。

山桜の里や街外れの並木道、河辺の桜など、とても多くの場所を。やがて、わたくし達が特に気に入ったのが――この場所、逆さ桜の淵であったのです。

🌸🌸🌸

●誠意に応えて

「そういう理由があったのか」

記憶を語る妖桜の声を聞き、二階堂・利家(ブートレッグ・h00253)は頷く。

古妖として、彼女が人間をよく思っていないのは過去に拠り所を奪われたからなのだろう。相容れぬ存在ではあるが、気持ちが理解できないわけではなかった。

利家は唸り声をあげるマガツヘビに意識を向ける。

周囲は妖桜の領域になっており、能力者の攻撃が届きやすくなっているようだ。

利家自身は秘密主義であるゆえに彼女へ語るべきことはない。人に仇を成す妖ならば同情も不要なのだろうが――。

「けど、そういうのが嫌いなわけじゃないぜ」

誰しも大切なものがある。

今、妖桜は大事だと感じたこの地を守るために懸命に動いている。見ず知らずの相手である能力者達にも胸襟を開き、想い出を語ってくれているのだ。

「もしかしたら……」

地を蹴り、敵との距離をはかっていく利家は思う。

もしも、付き合いさえ長ければ。

立場や状況、時代などが違えば名も無き花曇とは別の関係を築くことが出来たのかもしれない。だが、それは叶わぬ思いだ。

それでも少しだけ歩み寄る気持ちを示したかった。利家は屠竜大剣を構え、対標的必殺兵器へと変形させてゆく。

狙うは無論、マガツヘビ本体。

「無意味かもしれないけど、意味はあるだろうからね。これは布石だ」

宣告した利家は、万魔必滅の一撃を叩き込むべく駆けた。

マガツヘビは黒き妖の火の力を蓄積しているようだが、それならばそれで遠慮なく攻撃を叩き込み続ければいいだけ。

一気に肉薄した利家はマガツヘビを捉え、間髪いれぬ乱れ斬りを見舞った。

即ち全力の滅多切りだ。

「案外我慢強いと見えるが、やっぱり愚鈍だな」

刃を振るい、更に切り返す。その際に利家は相手の耐久力を目算する。本当に強力無比なのか、それとも愚鈍すぎて痛覚すら遅く感じているのか。

「どこまでもニブいだけなんすかね」

軽口を投げかけながら利家は身を翻す。

そうした理由は禍津ノ尾の直撃をうまく受け止めるためだ。仙丹と持ち前の継戦能力で治癒力を強化していた利家は、怪力を活かしてガントレットを突き出す。

「来やがれ」

「雄雄雄怨!! ……!?」

刹那、マガツヘビの重い攻撃が真っ向からガードされた。

先程のダメージの蓄積も手伝ってか、勢いに押された敵が大きく揺らぐ。その瞬間を捉え、利家は他の能力者達に呼びかける。

「ここから畳み掛けようか」

利家の声は戦場に響き、仲間達も次々と動き出した。

その最中で利家は、力を維持するために集中する妖桜に視線を向けた。

「この一期一会に感謝する。またな、と言うのは早いかもしれないが……」

礼はいつ伝えておいてもいい。

この戦いが終われば、いずれは妖桜と別れることになるのだから。

●桜語り《参》

とても、とても幸せな日々でした。

辿り着いたこの淵で語らい、寄り添い、春の巡りを待つ。

美しき桜が咲けば二人だけのささやかな宴をひらく。わたくしが舞い踊り、彼が拍手を送ってくれる。そして、共に水面に映った桜を愛でました。

この日々が永遠に続けばいいと願っておりました。

されど――。

烏天狗の御仁は、人を喰らうことを是としておられる御方でした。幾月かに一度、あの方が人里の者を喰らうことを、わたくしは許容しておりました。

わたくしもまた、人間の情念を糧としておりましたゆえ。

…………。

それゆえに、わたくし達は討たれました。

悪しき人喰いの妖として。人間を愛する妖怪達の手によって。

ですが、わたくしだけが古妖として蘇り――烏天狗さまは……愛しき彼の御方は、土に還ったまま二度と戻ることはございませんでした。

もし共に死ねたならば、どれほど佳かったでしょうか。

🌸🌸🌸

●彼の人の帰る場所

愛しき者を失った悲しみ。

それは忘れ難きものか、それとも忘却したいほどの記憶か。その答えはひとつではなく、事に相対する者の心次第だろう。

「忘れたい記憶もあれば、記憶が力になることもある、モグか……」

モコ・ブラウン(化けモグラ・h00344)は妖桜の話に耳を傾けた。彼女が記憶を語ったことで周囲にはマガツヘビへの対抗領域が広がっている。

「これが、花曇さんの記憶の力……」

史記守・陽(|夜を明かせ《ライジング サン》・h04400)は、辺りの景色が更に桜の彩に包まれたことで不思議な感覚をおぼえた。

記憶と約束が、そのまま力になる。

凄いことだと感じた陽は、モコと共に花曇の語った話に思いを馳せた。

「他を忘れてしまっても、これだけは残ってた……なんて」

「それほどに恋い焦がれた相手だったモグね。烏天狗の御方、モグか」

妖桜が烏天狗のことを話す口調はとても柔らかい。自分達が討たれたと話したときも、自身ではなく相手のことだけを思っていたように感じられた。

「すごい力モグ」

「それだけ強い思いがあるからこそ力になったってことですもんね、きっと」

モコが称賛を言葉にすると、陽もそっと頷いた。

自分もそれだけ強い想いを抱けるようになれたら、と憧れすら覚えるほど。時と場合が違えば敵対する者同士だが、敬意は忘れたくないというのが陽の思いだ。

そして、二人はマガツヘビに相対する。

「さぁ、ここからはモグ達が頑張る番モグ!」

「あの思いに応えましょう」

モコは土竜百鬼夜行の力を発動させていき、陽は払暁の刃を抜き放つ。濃紺の刀身がマガツヘビを映す中、地面からモコのモグラ部隊が飛び出してきた。

「一番隊! あのデカブツの気を引きながら、攻撃の隙を作るのモグ!」

モコの呼びかけによってモグラが動きはじめる。

彼らが頑張ってくれている間に、陽は暁降の力を巡らせていった。赫灼たる光焔が周囲に集っていく最中、モコは援護にまわる。

「次に二番隊はシキくんの援護をするのモグよ! 攻撃が来たらガードモグ! そして最後に三番隊! 花曇さんをモグと一緒に守るモグよ!」

モコがモグラ部隊全員にしっかりと指示を出したことで、攻守どちらも可能な動きができるようになった。

だが、マガツヘビは邪魔なモグラを蹴散らそうとするだろう。

「峨旺旺旺旺旺旺旺雄雄雄怨!」

「そうはさせません」

予想通りだと感じた陽はモコやモグラを守るべく一気に前に出た。力を蓄積している間は多少の隙はできるが、相手へ確実なダメージを入れることはできる。

刃を構えた陽はマガツヘビの一撃を受け止めにかかった。

「峨旺旺旺!!」

「……うん、話には聞いていたけれどやっぱり強いな」

感じたのは重い衝撃。

されど陽が押し負けることはなかった。後からの衝撃が痛そうだが、守ると決めた以上はそれも織り込み済み。

「シキくん、平気だったモグ?」

「流石にかなりの一撃でした……! でも、俺は大丈夫です」

後方から聞こえたモコからの問いかけに首肯し、陽は刀を構え直した。

守りたいものを、必ず守る。

あの日に誓ったことは今も胸の中で確かな証になっている。だからこそ負けられないのだとして、陽はひといきに踏み込んだ。

「絶対、退くことなんてできないんです」

「シキくん……。それなら合わせていくモグよ。力を貸してモグ!」

「はい、やりましょう!」

モコはモグラ部隊と共に更なる攻勢に入り、陽もマガツヘビに狙いを定めた。多少の怪我には構わず、響く咆哮になど怯まない。

先んじて距離を詰めたモグラ一番隊がマガツヘビの気を引く。そちらに気を取られたマガツヘビが視線を横に向けたことで、モグラ二番隊が陽と共に前に出た。

モグラ三番隊はその間も花曇を守っている。

囮と援護、守護。

モグラ達が動けているのは指揮するモコがいてこそ。その姿に頼もしさを感じた陽はチャージした力を解き放ちにかかる。

「行くモグ、シキくん!」

「絶対に外さな――いえ、外すはずがありません」

二人の声と意志が重なった刹那、暁光の如き黄金の光焔が耀いた。

妖桜の力が確かに巡っていることを感じながら、陽は一閃を放つ。それは夜の帳を斬り裂くかのようにマガツヘビに深い傷を刻んだ。

敵は大きく揺らぎ、かなりの力が失われた様子がわかった。

それでもモコは警戒を解かぬまま、思いを言葉に変えていく。

「師匠と過ごしたこの世界……。モグは師匠が帰ってくる場所を守りたいのモグ。いや、絶対に守らないといけないモグ!」

「俺もその気持ちがよくわかります。きっと、花曇さんも同じで――」

陽は自分達の思いが似ていると確信した。

日々を過ごした大事な場所や、親愛を抱く相手への感情。それは人間でも野良モグラでも、古妖であったとしても同じのはず。

思い出の在処。それは決して失いたくない、大切なものなのだから。

●桜語り《肆》

やがて、わたくしは古妖として封じられました。

その際のことはもうよく憶えていません。本来の名も、生まれも、自分が何をしていたかすら喪失しております。

されど、烏天狗さまと巡った旅や過ごした時間だけは忘れておりませぬ。

長き旅の中で交わした、彼との話を。

果てなき誓いと成った、大切な約束を。それこそが――。

『……なぁ、桜よ』

『はい、なんでしょうか』

『“生まれ変わり”というものを知っておるか』

『えぇ。魂が形を変え、この世に戻ること……でしょうか?』

『そうだ。人間は嫌いじゃが、奴らが信じる魂の巡りには浪漫がある』

『どうかなされたのですか?』

『近頃、思うのだ。いつか我らのどちらかが滅びてしまうやもしれぬと』

『そんな……』

『しかし、我はお主といつまでも共に居たいのじゃ』

『わたくしも同じ気持ちでございます』

『ならば我は誓おう。この身が滅びようとも、いずれお主の傍に戻ると』

――たとえ姿が変わっても、必ず。

🌸🌸🌸

●彼の花に誓う志

「約束、か」

古妖が語った記憶の一部が、幻影のように浮かび上がった。

その光景を目にしたアダルヘルム・エーレンライヒ(月冴ゆる凍蝶・h05820)は小さく呟く。そして、それはまだ果たされていない約束なのだと察した。

だが、花曇はいつか叶うと信じているようだ。

生まれ変わって傍に戻って来る。

その約束を胸に、封印されたままでも。

アダルヘルムは花曇を守る姿勢を解かぬまま、そっと語りかけた。

「実を申すと俺は貴女に共感を抱いていた。昔、約束したんだ――必ず護ると」

約束の対象が、桜か菫か。

その違いだけであり、根源たる思いはきっと同じだ。アダルヘルムは記憶のことを聞く前からそう感じていたのだと話した。

その中でツェイ・ユン・ルシャーガ(御伽騙・h00224)は頷く。

「――ふふ、妖桜と騎士の間にもどうやら通ずるものがある御様子」

のう花曇殿、と呼びかけると妖桜は静かに微笑んだ。能力を発動している間は記憶以外のことを話せぬのかもしれない。

されど、返答はそれで十分。

アダルヘルムは花曇の力の恩恵を感じながら、記憶に思いを馳せた。

「ああ、本当に似ていたようだ」

「お主に遺る約束も、護り続ける逆さ桜とのそれも……。すべてが確かに、絆と呼べるものであると我は思うよ」

古妖であれど、過去に罪があろうとも、心の在り方は否定できない。

彼女が語った烏天狗との絆は理解できた。

「護ることこそが騎士の本分だ。守護は任せ給え」

アダルヘルムは力を維持する花曇に告げた後、マガツヘビへ戦意を向ける。彼の古妖の叫びはけたたましく耳障りでしかない。

「峨旺旺旺旺旺旺旺雄雄雄怨!」

「またそれか。流石は矮小な頭脳の持ち主だ」

暴れることしかできないとは、と挑発したアダルヘルムは敵の注意を自分に向けさせていく。その際に黒き妖火が放たれたが、まだ威力は最大になっていなかった。

盾で炎を受けたアダルヘルムは衝撃に耐え、反撃に移っていく。

菫色に輝く光の蝶々が戦場に舞い、破魔と祈りの極光が戦場に広がった。

「おお、さすがの勇猛振りよの」

彼の勇姿を瞳に映したツェイも神氣を招來する。霊獣の雷を纏ったツェイは、そのときも花曇を気にかけていた。

加護の力を消さぬためには周囲も手薄にしてはならない。

アダルヘルムが前に出てくれるならば、その隙に術を練りあげればいい。応戦する最中、敵の動きに気付いたアダルヘルムはマガツサバキの力がまた来ると察した。

あれをまた放たれては厄介だとして、間合いをはかるために下がる。アダルヘルムの考えを理解したツェイはそれと同時に跳躍した。

「失礼するよ、騎士殿」

「ああ、空は任せたツェイ殿よ」

アダルヘルムの鎧を蹴ったツェイは、入れ替わりにマガツヘビの上空へ飛翔した。その動きを把握したアダルヘルムは地を踏みしめる。

天と地。

双方から攻め込めば護りも兼ねた優位な立ち回りができる。互いの動きを理解しているツェイとアダルヘルムの二人ならば更に万全だ。

蝶を模した弾丸を放ち、アダルヘルムはツェイへの言葉を紡ぐ。

「貴殿ならば、何者にも縛られず自由に舞えるだろう」

「アダル殿の御蔭でのう」

雷鎗を構えたツェイの周囲には、追い風にも感じられる胡蝶の祝福が満ちていた。か細くも確かな力を宿す鎗で狙うは――脚か、背骨に連なる尾か、或いは頭か。

それとも全てを穿とうか。

ツェイが解き放った一閃は落雷が如くマガツヘビの頭上から轟く。次の瞬間には敵の体が真っ直ぐに貫かれており、地に縫い留められていた。

だが、マガツヘビも尾を振るおうとしている。

「おっと、その手にはかからぬよ。――再びにて、失礼」

対するツェイは腕を引く仕草を見せた。

それはアダルヘルムの鎧に繋いでおいた霊糸を手繰る動作。碇と鎖よろしく、ツェイはひといきに後方に舞い戻る。

その間にアダルヘルムが夜明けを齎す極光で敵を貫いた。

「流石だ」

「痛手は負わせられたかのう」

「しかし、俺を足場代わりに使ったな?」

並び立ったツェイに半眼を向け、アダルヘルムは問いかけてみる。するとツェイは片手をひらりと振り、さも当然というように答えた。

「いや何、我は此の通りか弱かろ?」

「ふ、ツェイ殿がか弱いとは。随分と上手な冗談だ」

そんな軽口の応酬もまた、先程の連携と同じように快いものだ。そうして、花曇を背に護る二人はマガツヘビを見つめる。

急所への的確な一閃に加え、光による追撃が敵を苦しめていた。

他の能力者から繰り出される一撃もそれぞれが強力なものであり、マガツヘビの撃滅が叶いそうな勢いだ。

次の一手に入っていくアダルヘルムとツェイは、花曇からの眼差しを感じていた。

「案ずるな、護りきってみせる」

「花そのものには罪などないゆえに」

今はただ、マガツヘビを倒すために。

敢えて振り返らずに告げた二人は、最後まで戦い続けることを誓っていた。

●桜語り《伍》

傍にいたい。

生まれ変わっても、必ず戻って来る。

そう語った時には、烏天狗さまはご自分の末路を悟っていたのかもしれません。

あの約束と、この地の存在。

それは、わたくしにとっての心の支えでございました。

古妖として封じられたとて、それだけは手放しませんでした。この世界で彼を待ち続けられるならば何だって構わない。此度に封印が解けたのはきっと、想い出の地を穢させたくないゆえの偶然――いえ、必然なのやも。

わたくしはもう二度と、拠り所の桜を失いたくはないのです。

彼が戻って来る、いつかの日まで。

🌸🌸🌸

●約されし過日

暴風の如き叫び、衝動のままの行動。

愚鈍であるがゆえか、微塵も隠されやしない凶悪さ。

戦場に響いている古妖の声は耳を劈くような酷いものだが、詠櫻・イサ(深淵GrandGuignol・h00730)は軽く聞き流していた。

「さて、此奴を大人しくさせればいいってことかな」

きっと本能で動くというのは、ああいう存在のことを示すのだろう。

そうね、と答えたララ・キルシュネーテ(白虹・h00189)も敵を見つめる。

「知がない故の本能、暴虐というわけかしら」

その言葉と仕草には呆れめいた感情が混じっていた。されど油断するようなララではなく、瞳には確かな戦意が宿っている。

たった今、妖桜から記憶の物語を聞いたゆえ。

名も無き花曇が待っているのは、疾うの昔に死した烏天狗。愛した者が告げた「戻って来る」という一言を、いつ訪れるかもわからぬ生まれ変わりを信じている。

「そんな約束があるのなら、余計に放っておけなくなったな」

「すてきね。ララは、すきよ」

イサとララはそれぞれの思いを声にした。花曇が記憶を語ったので力が巡り、敵を撃滅するための加護が広がっている。

元より悪しき古妖は倒すつもりだったが、余計に力が入るというもの。

「いいわ、桜を守るのもララの役目。ララのママは、桜龍神だもの」

ララは自分も桜を大切に想う理由を話す。

それに禍津の力が振りまかれることなど誰も望んではいない筈だ。ララは守りきる意志を示し、花一華のオーラを花曇へ纏わせた。

それは最後まで守護し続けることのしるし。

「いくわよ、イサ」

「承知」

ララに名を呼ばれたことでイサは短く答えた。マガツヘビが大きく動いたゆえに言葉には出さなかったが、イサにもまた守る理由がある。

(桜もだけど、俺が守るのは――ララだ)

今は自分だけがララの護衛なんだから、と胸に刻むイサ。

その間にララは先んじて駆け、前に出ていく。敵を迎え撃つ最中、ララは「イサは花曇を守って」と命じた。それはつまり妖桜の近くに居ろということ。

「守れというなら、花曇だって守ってやるけどさ」

従ったイサは何時でも庇えるように花曇の側へ控える。その代わりとして、泡沫の守護はララの方へと巡らせた。

「いいこね」

「……気をつけろよ、ララ」

「お前こそ気をつけなさい」

二人は互いに意思を交わした後、それぞれの攻防に入っていく。

――けんけんぱ。

ララは駆けながら鋭い光を放つ。マガツヘビの巨体にも恐るることなく、少女は窕の刃で鱗ごと切断しにかかった。

吼えるマガツヘビは黒い炎を尾の勢いに乗せて放とうとしてきた。されど、その動きを見切ったイサが海の女神の力を解放する。

「炎なら水で打ち消してやるさ」

あらゆるものを深淵へ引き摺り込むほどの荒波が巻き起こり、黒火が吸い寄せられていった。ララはイサの援護を受け、ひらりと跳ぶ。

一撃ずつ生命力を奪い取り、マガツヘビの力を削り取るララ。その動きは決して桜に近寄らせぬためのもの。

ララは銀災に破魔の迦楼羅焔を纏わせ、一気に敵を串刺にしにかかる。

「焼き尽くすわ」

「突っ込んでくるだけか。考えないなら牽制しても仕方ない、かな!」

続いたイサもララに倣い、真正面からの攻勢に入ることにした。花曇は記憶の力を紡ぎ続けており、加護のおかげで攻撃を外すことはない。

レーザーを放ったイサによる衝撃波はマガツヘビを穿ち、その身を後退させた。

花曇の話を思い返し、ララはふと気付く。

「ララも何か……約束をした気がする」

「……約束? 俺にはそんなのないけど、ララのは――?」

主の呟きを聞いたイサは疑問を抱いた。

ララはその約束が何だったのか、答えることができなかった。何故ならマガツヘビの腕が振るわれていたからだ。遠く、思いを馳せるのは今ではない。

「今は、いいの。これを斃さなきゃ」

「そうか……そうだな」

反撃に入ったララは破邪の焔をマガツヘビに解き放った。イサも戦いに集中することで主を守る気持ちを強める。

「それに、ララはしってるの」

――いずれ約束は戻ってくる。桜の元で叶えられた願いが、あるから。

ララにも信じるものがあった。

花吹雪の如く舞わせた焔が戦場を覆い、悪しき禍津の存在を包み込んでいく。イサはその光景を瞳に映しながら或る種の羨望を抱いていた。

執着のような、希望のような――そんな約束があるのは。

(少しだけ、羨ましい)

自分もいつか、そんなものが持てるだろうか。己は持っていないゆえにわからないが、それは誇れるものなのだろうか。

ララの背を守るイサもまた、勝利を得るための力を紡いでいった。

そして、戦いは佳境に入る。

今こそ悪しき者を倒し、美しき花景色を護りきる時だ。

●桜語り《陸》

愛しき、恋しき、烏天狗の御方。

彼は何よりも誰よりも、大切な御方でございました。

この気持ちは過去のものではなく……今も、ずっと。

人を殺めた烏天狗と、人の情念を糧にする桜の妖。わたくし達は他者から見れば悪であり、世界を乱すものだったのでしょう。

それでもこの愛だけは、誰にも。

特にあのような輩、マガツヘビなどには穢させませぬ。

ですから――。

✿✿✿

●決意と決着

最凶最悪、まさに強敵たるマガツヘビを倒す。

花七五三・椿斬(椿寿・h06995)は敵の姿を見つめ、気力を振り絞っていた。

(兄様ならともかく、僕じゃ……)

ふと過ったのは自分では駄目かもしれない、ということ。しかし、はっとした椿斬はすぐに首を横に振った。

「いや、弱気になっちゃだめだ。僕だって強くなるって決めたんだから」

それに周りには仲間がいる。

記憶を語ってくれた妖桜の力も巡っていた。だからこそ、たった一人で戦うわけではないのだとして椿斬は前に踏み出す。

「任せて、花曇。……僕だって、天狗なんだから!」

妖桜が語ったのは或る烏天狗の話。

偶然ではあるが椿斬は不思議な縁を感じていた。自分達が彼女を守ることで加護の力を維持できるならば、何としても守護せねばならない。

桜の妖と烏天狗は過去、人に仇なす存在だったゆえに討たれた。それでも二人の間にあった絆や愛情までも否定してはいけない。

「いくよ、六花!」

椿斬の呼びかけに応えたシマエナガが勇ましく鳴いた。それが応援の声だと知っている椿斬は心強さを感じる。

マガツヘビから視線を逸らさず、椿斬は華羽団扇を大きく掲げた。

「――ほら、冬を呼んであげる。君も凍ててしまえばいい」

それは兄から受け継いだもの。

破魔を宿した衝撃波を放ち、椿斬はマガツヘビに対抗していく。禍津の力を宿す腕が振るわれたが怯んではならない。

椿斬は右掌でマガツカイナを受け止め、地面を踏みしめた。

完全に打ち消したが、万が一でも余波が花曇と桜に向かってはいけない。防御の風雪を巡らせた椿斬の意思は固い。

そこから攻防が続き、能力者の力が迸っていった。

影に棲む血椿の鬼神の力を引き出した椿斬は、小さな傷を幾重にも刻むことでマガツヘビを追い詰めていく。仲間と共に戦うならば勝てると確信できた。

やがて、記憶を語っていた花曇が顔をあげる。

「さぁ、皆様。わたくしめの記憶語りはこれにて終わりでございます」

「わかったよ、花曇」

椿斬は深く頷き、周囲の能力者と攻撃の機を合わせてゆく。

花曇もまた、戦いの終わりを見据えているようだ。

「後は貴方がたにすべてを託します。いざ、最後を齎す一撃を!」

「――今だ!」

椿鬼の刃をマガツヘビに向け、椿斬は踏み込む。

強くなること。守ってみせると決めたこと。揺るがない意思を胸に、椿斬は悪しき古妖を切り裂き、そして――。

能力者の思いと猛攻が重なり、マガツヘビが倒れる。

逆さ桜の淵に元あった静けさが戻ったことで、花曇も安堵の表情を見せた。

彼女はしかと立っており、桜の樹には傷ひとつない。能力者達は勝利し、この景色を見事に守護しきった。

刃を収めた椿斬は妖桜の隣に立ち、声を掛ける。

「ねぇ、花曇」

「どうかいたしましたか?」

「君が話す烏天狗さまの名前、わざと伏せてたよね。彼の名前はあるの?」

「ふふ……気付かれてしまいましたか。彼の名は――」

同じ天狗だったこともあり、椿斬は気にかかっていたことを問いかける。すると花曇は遠い目をした後、少しだけ悪戯っぽい笑みを浮かべた。

「わたくしだけの、宝物です」

つまりは秘密。

けれども椿斬はそれを受け入れ、そっか、と微笑む。

泉に映る桜は変わらぬ美しさのまま、優しい風がその枝を揺らしていた。

第3章 日常 『花散里の渡守』

●魂封じの宴

ひらり、ゆらり、ふわり。

桜の大樹から散った花弁が泉の水面に落ち、花筏となってゆく。

無事に逆さ桜の淵を護りきったことで、辺りには穏やかさが戻っていた。

「御蔭様で大切な地を守れました」

妖桜・名も無き花曇は深々と頭を下げる。

しかし、その表情からは憂いの混じった決意めいたものがうかがえた。何故なら、マガツヘビを倒したとて終わりではないからだ。

「……マガツヘビはいずれ蘇るでしょう。それゆえに魂封じの宴を行います」

花曇は語る。

封印の舞を自分が行い、マガツヘビの復活を抑えること。

その礎となる自身もこの地に封じられることを。

「わたくしは元より封印されていた身。それがただ戻るだけでございます。再びマガツヘビに逆さ桜の淵が荒らされるくらいならば、喜んで封じられましょう」

寧ろそうしたいのだと花曇は告げた。

封印されても、約束の地で恋しき君を待ち続けたいのだと。

そして、妖桜は花扇を掲げた。

花雫が水面を揺らし、そこから不思議な力が巡る。

泉に舞い落ちた花弁へと踏み出せば、まるで水面が地面であるかの如く、歩けるようになっていた。爪先で花から花へ渡り、花曇は美しい舞を踊りはじめる。

封儀が魂封じの“宴”と呼ばれるのは、陽の気やハレの力が力を引き出すゆえ。

そのため、花曇は皆に願う。

「皆様方はどうか、この地で花見のひとときをお過ごしください」

自分は儀式の舞に専念するゆえ話せなくなるが、語りたいことは全て伝えられた。後は皆が過ごす楽しい時を眺めながら封じられたい、とのことだ。

●花散る泉の渡守

泉に映る逆さの桜。

ひらひらと舞い落ちていく花弁は、水面を歩いて渡れる力を宿している。

中心で舞い踊る妖桜・名も無き花曇の舞を眺めてもよし、泉の上を歩く不思議な体験を楽しんでもよし、水面に映った逆さ桜を愛でてもよし。

桜の樹の下で美味しいものを味わい、花見らしい時間を過ごすのも吉。

儀式中の花曇は何も語れぬが、彼女に向けて自分なりの思いや恋の話をするのもいいだろう。或いは、ひとりでそっと花や記憶に想いを馳せるのも悪くない。

また、時間もあるので友人や知り合いをこの地に呼ぶのも喜ばれる。

この地で花見を行えるのも、今年はこれで最後。

時期柄、後は散りゆくだけの桜であるからだ。もし樹に意思があるならきっと、花曇の志と封印を見送るためにめいっぱいの花吹雪をみせてくれるはず。

そんな風に思えるほど、風に舞う桜花弁が美しい。

透き通った水面の泉。

美しい景色を眺めながら楽しむ、花見の時間。

不思議な霊力の宿る花筏の上を歩み、舞うひととき。

この逆さ桜の淵でどう過ごし、何を想うかは――此処に集う人其々。

●遥か昔に思いを馳せて

花弁が散りゆき、桜の化身が舞う。

泉に揺らめく花筏の上で華麗に踊る影はとても美しい。まるで愛しきものを尊び、彼方の時を慈しむかのような舞だ。

「或る意味で特別な宴だからねぇ、とっておきだよ」

六合・真理(ゆるふわ系森ガール仙人・h02163)は花曇の舞と桜を肴にするため、自分の向かいに酒瓶を置いた。花見といえばやはり酒を嗜むのが一番。

取り出したのはコレクションから持ち出した秘蔵の大吟醸。

なみなみと酒で満たした杯。それを目の前に置き、真理は桜の樹を見上げた。

嗜むといっても自分が飲むわけではない。

そう、これは花曇と桜と思い人なる烏天狗に捧げたもの。飲むも飲まないも問いはしない、真理なりの心遣いだった。

「全てを認めることはできないよ。それでも――」

真理は戦いの最中に聞いたことを思い返す。

烏天狗と花曇は確かに罪を犯した。討たれたのも当然だったのかもしれない。それがどれほど前のことだったかはわからないが、過去は消せない。

今の真理が瞳に映すのは、まるで当世とは違う時に置き去りにされたような宴。

その光景を見つめる真理は思いを馳せていた。

「……千年、二千年。もしかすれば、」

それ以上の事柄だっただろうか。もはや断片ですらない記憶ながらも思うのは、かつて羽化登仙を果たす前。即ち、真理が人間であった頃のこと。

朧気でも思い出がないわけではないが、もう遠い彼方の事柄だ。

「一途に誰かを思い続ける……お嬢ちゃんは大したもんだねぇ」

『…………』

真理が花曇を称賛する言葉を向ければ、無言ながらも視線が返ってきた。

「わしにはもう欠片程しか思い出せやしないよ」

永き時を過ごしてきた真理と花曇は少し似ている。しかし、違う点は其処だ。妙に感慨深くなった真理は、改めて逆さ桜の淵を見渡した。

古妖が封じられた場所ではあるが、妖桜の願いが宿った地であるからか、毎年このように美しい桜が咲く。そのことから近隣の人々から親しまれている場所らしい。

それならば、以前の違う場所のように樹が切り倒されることもないはず。

「良いもん見させてもらったし、ひとつ約束しよう」

真理は双眸を細め、優しく告げる。

たまに様子を見に来て何か悪いものが湧いていないか確認する、と。すると花曇は穏やかに微笑み――まるで真理に深々と礼をするように美しく舞った。

●失くした心の在処

まるでそれは幻想の世界。

ひらひらと桜が舞い散り、その下で華麗な舞が披露されている。

花と舞が織り成す光景はとても美しい。泉で揺れる花筏や、水面の合間に映る逆さの樹。それらに目を奪われ、クラウス・イーザリー(希望を忘れた兵士・h05015)は暫し景色を眺めていた。

「……良い花見のひとときだ」

クラウスは己の内に穏やかな気持ちが宿っていることに気付く。

ここまで共に闘った妖桜、花曇がここでまた封印されてしまうのは、正直を言えば寂しい。けれども今の彼女は古妖としての一欠片であり、封じられることなどさほど気にはしていない様子。

「惜しい気もするけど、彼女が決めたことなら――」

それでいいのだと自分に言い聞かせ、クラウスは花曇の舞を見つめた。

少しでも明るい気持ちで送り出そう。そう決めたクラウスの思いを感じ取ったのか、花曇が顔を上げた。二人の視線が交わり、静かな笑みが重なった。

言葉を交わすことはもうないが、これだけで伝わることもある。

わかったよ、と小さく声にしたクラウスは頷いた。

きっと先程の花曇は「どうかお気になさらず」と眼差しで以て語ったのだろう。それならばと思い立ったクラウスは、泉の方に歩み寄る。

そのまま花弁の上を歩けば、ふわりとした心地が足元から伝わってきた。クラウスはゆっくりと泉の中央に向かっていき、そこで真下を向く。

水面に映った逆さ桜を中央から眺めるなど、普段はできないことだ。

「泉の畔から見る光景とは、また違った趣があるね」

どうやら花曇も逆さの桜を見つめているようだった。

この光景を、彼女と一緒に守ることができて良かった。立ち場の違いはあれど、そのことだけは間違いも揺るぎもないこと。

そのとき、クラウスの傍を春風が吹き抜けていった。

降り注ぐ花弁の最中、ふと彼女が語ってくれたことを思い返す。愛しの烏天狗が討たれ、己が封じられても変わることのない想い。

「少し、羨ましいな」

それだけ誰かを強く希う気持ちに羨望を覚えた。

自分にも大切な相手が居た。しかし、彼を失ってしまってからはそんな感情に鍵がかけられ、錆び付いてしまったような気がしていた。

「いつか、俺もそんな気持ちを思い出すことがあるのかな……」

クラウスは自分の胸に片手を当てる。

その間にも桜の花が舞い散っていった。答えは自分で探すべきだと云われているかのようで、クラウスは暫し瞼を閉じる。

そして――花見の時間は誰にも等しく、ゆっくりと流れていった。

●共に観る花の色は

散りゆく桜と透き通った水面。

春の移ろいを語る景色を前にして懐うのは以前のこと。

この花見に訪れることになった切欠は、画廊での出来事。

店主である早乙女・伽羅(元警察官の画廊店主・h00414)が思いがけず誕生日を祝ってもらったお礼として、ライラ・カメリア(白椿・h06574)を誘ったのが始まり。

「桜って綺麗ね」

ライラは目の前の光景を瞳に映し、心からの言葉を口にした。

何事にも終わりがあること。それでも、巡りはまたいずれ訪れること。そのこと示しているかのように舞う桜花は美しい。ライラの隣で伽羅も桜の景色を眺めており、その双眸は細められている。

伽羅が人々と芸術、そして今のような自然に向ける視線はあたたかくて優しい。愛に満ちた真摯な眼差しだと感じているライラは、其処に尊敬を抱いていた。

「そうだね、とても風流だ」

「あっという間に散ってしまう儚さも美しいわ」

伽羅とライラは散る花弁を見送っていく。

儚くも穏やかなひとときの中、伽羅はライラの横顔をちらりと見遣った。こうして出掛ける約束をしたが、彼女と二人きりで話すのは初めて。

誘った手前、つまらない時間を過ごさせたくはない。特にうら若き乙女の時間は貴重であり、どうせなら楽しく有意義な時を過ごせるのが一番だろう。

それゆえに伽羅は彼女がどんな話題が好みなのか、何に関心があるのかといったことを読み取ろうとしていた。見た目こそ通常通りだが、言葉の端々から感じることをひとつも逃さぬように。そう考えて傾けている耳はぴこぴこと動いている。

その様子に気付いたライラは微笑ましさを抱いた。伽羅も今が楽しい時間だと思ってくれていればいいと思いつつ、桜の樹を眺める。

そんな中、ライラはふとした疑問を口にした。

「伽羅さんは長く生きているとお聞きしたけれど……聞きたいことがあるの」

「何かな、答えられることなら何でも」

「昔と今、桜は同じように美しいのかしら?」

伽羅が快く頷くと、ライラからの質問が投げかけられる。過去と現在の違い、或いは同一性などを思い返しながら伽羅はゆっくりと答えていった。

「うむ、君の言う通りだとも。桜は昔も今も美しく咲いているよ」

それは桜を眺める者としての主観的な返答でもあるが、伽羅が感じたままのこと。

ライラはふわりと微笑んだ後、もうひとつのことを問いかけてみる。

「それじゃあ……その美しさは、一緒に見る人によって変わるの?」

「……もしかして、心当たりでもあるのかい?」

すると、伽羅からは更なる問いかけが返ってきた。はたとしたライラの顔がぱっと赤くなり、その視線は花筏が浮かぶ泉の方に向けられる。

「な、なぜお見通しなのかしら……!?」

「ふふふ」

「むぅ……伽羅さんは笑ったお顔も素敵ね」

図星だったかのように慌てるライラを見て、伽羅はおかしそうに笑った。ライラは落ち着きを取り戻すために胸に手を当て、自分もくすりと口元を緩める。

そして、伽羅は先程の問いへの言葉を紡いでいく。

「美しさの違いか。きっと誰と、というよりも、その人といるときの自分の気持ちが見える景色を変えるのだろうね」

「わたしの気持ち……」

深みを宿す声を聞き、ライラは思いを巡らせてみる。

とても美しい、或いは楽しいと感じたときに隣にいた人のことを。それに今、こうして尊敬している伽羅の隣で見る景色も素敵だと思えている。

つまりはそういうこと。

伽羅は首肯し、穏やかな様子で語ってゆく。

「君がその人の隣で見る風景は、さぞ煌めいていることだろう」

「――とても」

そうして、二人は花に埋め尽くされた水面に目を向けた。

はらはらと散っていき、泉に落ちる花は色彩を重ねている。二人が立っている場所からはいつしか鏡写しになった桜の樹が見えなくなっていた。

「もう見えぬかなあ」

「花が降り積もる景色だけしか見えないかしら」

少し残念、とライラが語ろうとしたとき、そこに伽羅の言葉が重なった。

「あ、いや。あそこ……」

「わぁ!」

伽羅が示したのは花筏の途切れた水面。それは泉の中央から少しそれた場所であり、鏡写しの桜がよく見える場所だ。

今、此処は妖桜の加護で花の上を歩けるようになっている。伽羅はライラをいざなうかたちで先に泉へ踏み出し、片手を差し出した。

「お手をどうぞ」

「ありがとう」

淵から水面に移る時にだけ手を貸し、伽羅は泉の上を先導していく。そうやってライラを連れて歩いていった先には――。

「ほら、まさに逆さの桜だ」

「本当に水の中で桜が咲いているみたい!」

感嘆の声をあげたライラは伽羅を追い越して駆けていく。彼女の瞳は水面の光を更に反射していることもあって輝いており、とても楽しげだ。その少し後ろから水面を眺める伽羅も和やかな心地を感じていた。

そして、ライラは思う。

――貴方の隣で見る桜は趣があって優しく美しい、と。

二人で過ごすささやかなひととき。

桜と水面を楽しんだ時間もまた、良き思い出のひとつになっていく。

●命の使い方

桜の花は風に舞い、水面に落ちていく。

その様子を眺めているのは二階堂・利家(ブートレッグ・h00253)だ。服の裾から覗く彼の尻尾は心地好さそうであり、猫らしくぴんと立てられている。

「|一件落着《事件解決》か」

この場に悪しき存在はおらず、古妖も自らを封じるための儀式を行っていた。

後はそれが終わるまで見守るか、或いは満足するまで花見を楽しむだけ。利家は目を細め、はらはらと散る桜を見つめている。

その傍らで控えめな声が紡がれた。

「あの……」

「どうした?」

利家が振り向いた場所。そこに待機しているのはゴッドバード・イーグル(二階堂・利家のAnkerのインテリジェンスウェポン・h05283)だ。

呼んだ主である利家に赤い双眼を向け、ゴッドバードは問いかける。

「わたしは何で呼ばれたんですかね?」

「いや、お前にも風情とか情景ってやつを見せてあげても良いかなと思ったんだけど」

「この場に似つかわしくないのでは?」

疑問に答えた利家だったが、更に続いた問いを聞いて辺りを見渡した。

妖桜の舞、散りゆく桜。

水面に揺れる花筏や泉に映る桜の樹。

どれもが幻想的であり、どちらかといえば無骨寄りの外観であるゴッドバードはここに不釣り合いに見える――かもしれない。

それでも呼びたかったから、呼べるから呼んだというほかない。

ヒトであっても機械であっても情緒あふれる景色を楽しめるのは間違いない。だが、似つかわしくないと自認するゴッドバードの言い分ももっともだ。

「まあ……機械には分からんかな。この|領域《レベル》の話は」

「利家さん、もしかして他に誘えようなお友達が居なかったんですか」

するとゴッドバードが図星を突いてきた。

しかし利家は慌てる様子など見せず、肯定も否定もしない態度を取る。

「それはそれ、これはこれだ」

「意気地無し」

「急に悪口か?」

「事実です。わたしとしてはそうやって他者と一線を引き続ける事に感心しません」

「…………」

ゴッドバードの追撃めいた言葉に対し、利家は景色を眺めている風を装って受け流そうとした。されどそれでゴッドバードが止まるわけはない。

「そういうところですよ?」

「そう言われてもな」

「あなたを慮って言っています。嫌そうな顔しないで下さいね?」

桜の樹の下、問答は暫し続く。

ゴッドバードは人間について、常に思索することで仮初の人格を構築している。それと同時に利家と最も身近に接してきた存在――Ankerでもあるものだ。

改めて己を語ったゴッドバードは続ける。

「つまり、わたしはずっと観察してきたあなたの内的側面から生まれたもう一人のあなた自身でもあります。ですから、」

「わかった、わかったよ」

お小言めいた言葉を遮り、利家は頭を振った。

一線を引いてしまうことで友達が呼べない。そもそも友達とは、という点まで指摘されてしまったことで利家は肩を竦めた。

しかし、今更誰かを呼ぶわけにもいかないので利家は思いを馳せる。

それは此度の事件を通じて感じたことだ。

「何か思うことがあるんですか?」

「まぁ、な。『情念』や『情欲』、恋しさ故に人と交わった妖も居れば。|愛執を『欠落』として《恋い慕った相手を喪ったことで》|古妖《√能力者》になったのが――」

彼女こと、名も無き花曇だったのだろう。

利家なりの考えを述べれば、ゴッドバードが頷くような仕草を見せた。どうやら利家の意見を聞くモードに入っているようだ。

水面で揺れる花を見つめつつ、利家は更に語っていく。

「今回は状況が状況だった。だから共闘は出来たけど、敵対していたらちょっとやり難かったかもな」

「確かに。討たれ、封じられたのは自業自得でありつつも頷ける部分はありました」

特に愛情というものは奥深い。

どんなことをしてでも愛する者を守りたい。そう想う意志に貴賤はない気がした。もし敵対していたら、と考えてみたが想像はできなかった。寧ろ、敢えて想像をしない方が良いという結論に至っている。

もしいずれ同じような相手が敵になったとしたら、そのときに考えるだけだ。

「例えばマガツヘビの様な輩も居るし……王劍が選定した王権執行者みたいなのも居るらしい。そいつらとの戦いもまた、なるようにしかならないんだろうな」

利家にとって『欠落』はハンデにしかならないものだ。

だが、代償ではなく拠り所であったりする場合も往々にしてある。

「絆を力に換える場合も有るってことかね」

「はい、強い執着あればこそ√能力はその強度を増すのでしょうね」

「つまり頼れる相手を作れって?」

「そういう言い方も出来ます。あなたは、本質的にはとても脆いのですから――」

改めた方が良いですよ、とゴッドバードは告げた。

利家は桜の樹を暫し見上げる。

何も言い返せなかったのではなく、ゴッドバードからの言葉を心の裡で反芻していたからだ。そうして、利家は両腕を頭の上で組んで寝転ぶ。

ゴッドバードも両足を畳んでおり、その隣でじっと座っていた。

一人と一体はそれ以上は何も語らぬまま時間を過ごしていく。されど、桜を見つめる利家の瞳は何処か穏やかなものだった。

●きみがすき

桜が舞い散る、古妖が封じられし地。

待ち続ける桜と咲き巡る花。戦いが終わった後はすべてが元通りになる。

「花の宴、とても風流ね」

「桜の封印とは綺麗だね」

ララ・キルシュネーテ(白虹迦楼羅・h00189)と詠櫻・イサ(深淵GrandGuignol・h00730)は穏やかな景色を眺め、ゆるりと時を過ごしていた。

散っていく桜は季節の巡りをあらわすもの。

もう何年、幾年も同じ景色が繰り返し繋がっているのだろう。きっと泉の花筏の上で舞う花曇も、過ぎ去った時を思いながら舞っているはず。

「舞う花曇もまた美しい桜木のようだわ」

「この美しさは忘れられないものだ」

ララとイサは舞を眺めた後、その心を想う。花曇が抱く気持ちは彼女だけのものであり、きっと自分達とは違う何かを持っているのだろう。

恋や愛というものは奥深くて一言で語れるようなものではない。

それゆえにララは彼女を見送るだけに留め、イサもその姿勢に従った。そうして暫しの時間が流れたあと。

或ることを思いたったイサは徐ろに立ち上がり、泉の前へと歩を進めた。

「ほら、ララ」

「……イサ?」

手を差し伸べたイサをララがきょとんと見つめる。イサが泉の方を向いたまま顔を背けているのは、妙に気恥ずかしいから。

「……花筏の上、歩けるって。行ってみたいだろ?」

ララが不思議そうにしている雰囲気を感じ取り、イサは泉の水面を示す。恥ずかしがっているのだと気付いたララはくすりと笑み、差し伸べられた手に触れた。

「お前って本当に可愛らしいのね?」

そうして手を重ねたララは可愛い護衛のエスコートに身を委ねてゆく。

ゆっくりと踏み出したイサは花弁の上に爪先を乗せてみる。少しだけ揺れたが、そのあとは地面を歩いているような感覚を抱いた。

「聖女サマ、気をつけ――あ、おい!」

「何かしら」

イサが呼び止めるのも気にせず、ララはぴょんと花筏の上に飛び乗る。

その心地が好かったのか。ララはくるり、ひらりと水面の花の上を歩いていった。それはまるで白い花弁が翻るように踊り出したかのよう。

「待っ……!」

「不思議だわ、ララも桜花弁になったよう」

ララはイサの手を握ったまま、くるくる、ふわりと逆さまの桜の上に重なる波紋を描いていった。自ら語ったように花弁のように舞って踊る様は美しい。

イサは最初こそ慌てたものの、彼女が飛んでいかないようにそっと掴まえていた。

黒が翻れば――今がまるで桜泉の舞踏会のように思えた。

(……なんてロマンチストすぎるか)

二人は手をとりあったまま、桜の舞を紡いでいく。

光が水面に反射してきらきらと耀いた。翼から零れた星灯は笑顔と一緒に煌めいて、喜びを彩るように視線が重なる。

「ララは桜みたいだな」

「そう? けれどララの花は、花一華なの」

「……花一華……風の花だ。ぴったりだよ」

「ふふ」

イサが褒め言葉を贈ってくれたので、ララはとてもご満悦。感心したイサの眼差しも心地よく、ララは微笑んだ。そうして、母の花である桜と共に咲き誇る花一華のように胸を張ってみせる。

その様子が目に入ったのか、花曇がこちらに向けて咲った。

イサはその視線と雰囲気を感じながら、ふと考える。己には花曇が語った愛や戀についてはわからないままだ。

けれど、いとおしい――という気持ちは何となく理解できている気がした。

何故なら、目の前の少女がそうだから。

無垢に咲うちいさな迦楼羅の雛女。この子にずっとわらっていてほしい。そう願わずにはいられないから。

誰かを大切に想うこと。

それを愛と呼ぶのかもしれないが、愛にかたちはない。人によってはその意味も、どうしたいかにも答えや正解がないものだろう。

そのように考えているイサの口許にはちいさな笑みが宿っていた。

ふわり、くるりと踊る足は止めずに、二人は桜の舞踏会を楽しんでいる。このままゆったりとした時間が流れていくのだと思うと楽しくなってきた。

「こんな花見もよいものだわ」

「そうだな、こういう時間もいい」

ララの言葉を聞き、イサは思うままに答えた。

穏やかに笑っている彼がとても可愛らしいと感じ、ララは握った手にそっと力を入れる。ん、とイサが反応をみせたところにララが語った。

「ララは、お前のことだいすきよ」

「……俺もララのことすきだよ」

愛に似ていて、まだ戀ではない。ただ相手を好きだという気持ち。本当はこんな風に素直に伝えられることなんてなかったはずだけれど。

舞う妖桜に揺れる水面。

そして、桜吹雪が綺麗だから――花に乗せて伝えられる想いもある。

●過ぎ去りし花

「これで一件落着、かな?」

穏やかな空気の中で咲き誇る桜の花。

そして、花筏の上で封印の儀を行う妖桜。その姿を眺め、花七五三・椿斬(椿寿・h06995)は改めて安堵を抱いた。

ひらひらと舞う花弁が舞う先には泉がある。そこに映る桜の樹はこの淵の名前通りに逆さに見えた。不思議な感覚が湧いてきており、椿斬は目を細める。

愛する烏天狗を胸に舞う花曇もまた美しい。

「……見事なお花見になったね」

椿斬は肩に乗っているシマエナガ、六花に語りかけた。

春の終わりを告げ、新たな季節の巡りを祝うような花景色。散る花吹雪はとても綺麗だけれど、椿斬にとっては何処か切なく感じられる。

すると、六花がチチッと鳴いて頬を撫でにきてくれた。

「ははっ、擽ったい」

それはまるで慰めてくれているかのようで嬉しくなる。そこで椿斬は気付く。こうして六花が気にしてくれるということは――。

「……少しだけ寂しかったのかな、僕は」

椿斬は俯くかたちで泉に目を向け、揺らめく水面を見つめた。

揺れる花弁の合間に自分が映っている。こんなに綺麗な景色を一緒に見る時間。それから、先程までの激しい戦いのときも。

(――兄様がいてくれたらよかった。でも、兄様は……)

椿斬は顔を上げ、舞い踊る花曇を見た。

兄は彼女と同じ。此度のように同じ敵と戦えるときもあるだろうが、通常であるならば能力者とは相容れぬ存在だ。

それゆえに今の椿斬とは共に居られない。

「いつか一緒に、桜……観られる、といいなぁ…って」

兄を懐い、椿斬は掌を強く握った。

しかし、六花がまた心配しているので今度は俯かないことにする。

「弱気じゃいけないね」

六花の励ましに応えるように顔を上げてみせた椿斬は、密やかに持ってきていたおにぎりを取り出す。チチッと嬉しそうな声が返ってきたことで椿斬は咲った。

「花筏の泉の上で食べられるかな?」

椿斬が揺れる水面へ踏み出すと、肩から六花の注意するような鳴き声が響く。

「大丈夫。ちゃんと座って食べるよ、六花!」

そこから暫し、おにぎりを味わいながら楽しむ花見の時間が巡った。

散りゆく花。そんな花を愛でる人たちをみつめ、椿斬は穏やかな気持ちを覚える。

「花も人も、賑やかだ。春だねぇ、六花」

ここに咲くのは季節を見送る花。

ひととせの巡りを確かに感じながら、椿斬たちは佳きひとときを過ごしていった。

●繋いだ手と桜の約束

逆さ桜の淵に花が舞う。

そのひとつは季節の移り変わりを報せる花弁。もうひとつは、自らを封じることで平穏を取り戻すために踊る妖桜の舞。

花筏が揺れる泉。その水面を眺めたモコ・ブラウン(化けモグラ・h00344)は傍らの史記守・陽(|夜を明かせ《ライジング サン》・h04400)に語りかける。

「綺麗、モグね」

「はい、とても」

モコと陽はひらひらと揺れながら落ちていく花弁を目で追った。

風に舞う桜の花と舞い踊る花曇が織り成す光景は、ここに訪れたときよりも更に美しく見える。花見を楽しむモコは日本酒を呑み、陽は緑茶を片手にゆっくりしていた。

花曇を見送るために、二人は暫し景色を眺めていく。

春の象徴である桜の色。それはどの世界でも等しく綺麗で、とても可憐だ。

季節の巡りを感じた陽は思い出す。

あれは去年の秋。

少女を探して別の世界に迷い込み、ある人と出会ったこと。その事件を経て能力が覚醒し、今こうして戦っていること。

枯葉が舞う季節から数えて半年も経ったことになる。

秋から冬へと移り変わる中、能力の制御も覚束なかった頃があった。そんな陽を支えてくれたのが先輩達だ。

思えばこの期間だけで様々な人と出会った。

その中でも特に面倒を見てくれたうちのひとりが隣にいるモコだ。今のように穏やかな花見の時間を過ごしてくれることも嬉しく、感謝の気持ちが浮かぶ。

そんなとき、モコがそっと口をひらいた。

「シキくん」

「なんですか、モコさん」

名を呼んでくれた彼女の方に視線を傾けると、真っ直ぐな眼差しが向けられていた。モコは戦いの最中にあったことを思い返しながら、伝えたかったことを告げる。

「改めてお礼を言わせてもらうモグ……ありがとう」

「いえ、俺こそいつもモコさんには世話になっているので、同じ気持ちです」

モコからの礼に対し、お役に立てたようで何よりです、と陽が返す。謙虚で礼儀正しい青年の優しさを感じつつ、モコは更に語っていく。

「ほら、自分に正直でいいって言ってくれたモグよね?」

「はい、あのときは思ったことをそのまま言ってしまいました」

「それがシキくんらしいモグ。……それで――」

モコは助かったのだと伝えてから、一度そっと目を閉じた。

思うことがあるのだろうとして陽はモコの言葉を待っている。そうして、瞼の裏に浮かんだ情景や記憶を辿ったモコは、目を開けた。

「今回のことで、なんか吹っ切れたモグ。ここはちゃあんとモグの故郷なんだなって」

「モコさん……」

まるで安堵するように笑いかけたモコを見て、陽は静かに笑む。

モコは再び花が散る景色に目を向け、聞いてほしいことがあるのだと話した。なんでも聞きたいです、と陽が返せば、モコは昔話を紡いでいく。

「モグはね、元々――」

この世界の出身ではなく、ただの野良モグラだった。

本来、生きていたのは√EDENの土の中。普段のように穴を掘っていたら、気付けば√妖怪百鬼夜行に迷い込んでいた。

この世界が何なのかもわからないでいたとき、ある妖怪に拾われた。

人化けの術を教えてもらい、帰るあてのない自分を育ててくれたのが彼だった。それから汚職警官の、そして妖怪の生き方を教わったのだ。

「……それが、モグの師匠だったモグよ」

もこもこしていて茶色かったのでモコ・ブラウンと名付けられたこと。

彼と一緒に事件を解決したこともあった。その背を見てモコは成長して、適度に悪いことも覚えていって――それからもあのような日々が続くと思っていた。

それが、モグラと妖怪の話。

モコは懐かしそうに目を細め、かつての日々を語っていった。

「でも、とある事件をきっかけにその師匠が突然いなくなってしまったのモグ」

「お師匠さんが……」

「だからモグは、師匠を探してこの√を出てきたのモグ」

モコの話に耳を傾けていた陽がはっとする。

初めて聞くモコの過去に驚いたこともあったが、いつもクールで頼りになる彼女の様子が何処か寂しげに見えたからだ。頼もしい先輩だと思っているが、今だけはただの女の子のように思えた。

モコは今も師匠を探しているが、世界を識る度に迷いが生まれていた。

そのひとつが√妖怪百鬼夜行についての自分の思いだった。されど陽のおかげで、故郷である世界に自分がいることを認められたようだ。

「だけど、モグは……」

「――探しましょう」

次にモコが口を開こうとしたとき、陽が強く告げた。

「モグ?」

「モコさんの大事な人を。俺が絶対見つけてみせます」

「けれど、シキくんにだってやりたいことがあるはずモグ」

続けて語った陽に対して、モコは首を振る。

しかし陽は、既にモコの師匠を捜索するつもりでいるらしい。モコが自分を心配してくれていると感じた陽は拳を握り、胸の前に掲げる。

「俺は大丈夫。だって刑事ですから」

「シキくん……」

「俺に任せて見つかるのを待ってください……って言えたら格好いいんですけど、未熟なのは事実なので一緒に探しましょう」

陽の眼差しはモコに協力したいのだと語っていた。

彼の瞳を見つめたモコはにっこりと笑う。心の底から嬉しいと示すような笑顔だ。

「そうモグね、頼もしい後輩がいて嬉しいモグよ」

「俺は……半年前、守りたい何かはあるかと問われて――この手が届く限りのものを守りたい、って答えました」

すべてに手が届くかはまだわからないが、守りたい理想の中にはモコもいる。

あの日のことや今日までのことを思い返し、陽は言葉を続けた。

「俺はあなたの笑顔と幸せも守りたい。だから、どうか……この手をモコさんに届かせてくれませんか?」

これこそが、理想に伸ばす掌。

そう語るように陽は手を差し伸べた。頷いたモコは陽の手を握り返す。

「もちろんモグ!」

握手を交わしたとき、握られた手がぽかぽかと温かく感じた。人の体温を確かめたモコは、自分より大きな手に安心感を抱く。

(……とても、あたたかいモグ。まるで陽だまりのような――)

以前、師匠もこうして手を握ってくれた。

気付けばモコは陽と彼を重ね合わせていた。けれどもそれは信頼や敬愛を抱ける共通点があったからこそ。

「ありがとう、モグ」

「こちらこそ、です」

陽は微笑むモコを見つめ、その手を両手で包んで握った。一緒に師匠を探すという決意と、モコの幸せを守りたいという願いを桜の下で誓う。

どうか、この掌の熱と想いが彼女に届くように。

暫し手を握り続けていた二人は、少し後にはたとしてゆっくり手を離した。いつのまにか互いの心に宿っていたぬくもりは、とても心地が良くて――。

そんな二人の姿を、やさしい彩をした桜の樹が見守っていた。

●見送る記憶と繋ぐ縁

淡い薄紅色の花弁が空に舞う。

風と游び、落ちてきた花は泉の上にふわりと浮かんだ。

透き通った水面が春色に変わっていく様子は何だか儚く、今から封じられる花曇の心をあらわしているかのようにも見えた。

ひとときしか咲かないからこそ花は美しい。

舞い散る桜と踊る花曇の影が織りなす風景は夢の中の一幕であるかのよう。

花散る泉の傍ら。舞と桜を肴に始まるのは、ささやかなる酒席。

「では――ぷろすと、であったか」

「ふ、そうだな。――Prost」

ツェイ・ユン・ルシャーガ(御伽騙・h00224)とアダルヘルム・エーレンライヒ(月冴ゆる凍蝶・h05820)は、それぞれに盃を掲げた。

彼らが手にしているのは桜花が浮く濁り酒と米麹の甘酒。下戸であるゆえ酒を嗜むのは最初の一杯ばかりだが、妖桜への送り酒として捧げるものだ。

各々が一口をゆるりと味わう中、先に口を開いたのはアダルヘルムだ。

「こうした語らいは初めてか」

「ふふ、いちど聞いてみとうての」

頷いたツェイはアダルヘルムに問う。今この場にいる彼のことは知っているが、まだ知らないことを。即ちそれは此処に至るまでのアダルヘルムの話。

「確か、以前は騎士団に居ったとの事であったな」

「ああ、そうだな」

「そのことを聞かせてくれるかの」

「勿論だ」

以前に聞いたことを確認するとアダルヘルムが頷いた。ツェイは戯れに杯を揺らし、彼の話に耳を傾けていく。

アダルヘルムも甘酒をそっと飲みながら、過去について語っていった。

「騎士団には大切な者達を護りたくて入った」

まずは強さを手に入れること。

そうすれば皆を守れると信じていたからだ。

しかし、まだ新人の頃に事件は起こった。団員に無茶を命じた副団長がおり、アダルヘルムはどうしても納得できなかったのだという。

「そのときに副団長をぶん殴ってな」

「おお……!」

アダルヘルムが相手を殴ったと聞き、ツェイは目を丸く――しつつも輝かせた。

「それで除隊処分になったがな」

「ははは、やるではないか」

ツェイは咎めるでもなく楽しげに笑う。アダルヘルムもツェイがそういった反応をすると解っているので話したのだろう。

新人とはいえ仮にも団員だった自分がどうしてそうなるに至ったのか、その後にどういうことになったのか、ということもアダルヘルムから語られていく。

「親友の歳の離れた妹は口の立つお転婆娘でな。俺に言ったんだ、『どうせクビになるんだから、徹底的にしなさいよ!』とな」

「止めるどころか、とは豪胆な娘御よの」

「思えば、確かにあと数発はお見舞いできただろうな」

「ふむ、それがお主の本質とみえる」

そのあとのことを思い返しているアダルヘルムの横顔を見つめ、ツェイは納得した様子をみせる。それから、話は親友達のことに移り変わっていった。

「親友の父親は最低なヤツでな。幼い頃からろくな思い出がなかったらしい。だからアイツの妹と兄も――君も護ると約束したんだ」

しかし、魔物の襲撃があったせいで二人の故郷は半壊した。

妹は消息不明となり、護る約束も果たせなくなった。自分が親友の帰郷に同行していれば――と、未だに後悔している。

「せめて遺品はと思うが、上手くいかなくてな」

「……そうか、お主が護る事に於いて苛烈なのは――」

淡々と話していったアダルヘルムを見つめたまま、ツェイは頭を振った。軽快な話の後に告げてくれたのも彼の気遣いだろう。

代わりなき者達の結末を聞いたことで、あまい花酒も何処か苦く感じた。

されどアダルヘルムの心遣いに応えるべく、ツェイは真っ直ぐに告げていく。

「手繰れる縁あらば、その時は我も力に成ろう」

「ふ、有り難う。友よ」

「遠慮なく申してくれよ」

「その時はどうか、力を貸してくれ」

ちいさく笑ったアダルヘルムはツェイの申し出に頷いた。此度の件だけでも、花曇の思いを共に受け止めて戦った仲でもある。二人の間に遠慮は無用であり、助力を受けることにも抵抗はない間柄ともいえた。

そうして、盃を空にしたアダルヘルムは問い返す。

「次はツェイ殿の番だ。聞かせてもらえるか?」

「構わないが……。なぁに、我の方は詰まらぬ話よ」

ひとつ話せば、ひとつを語り返す。それが対等の証だとしてツェイも少しばかりの過去をアダルヘルムに伝えていくことにした。

「昔むかし……かつては『かみさま』など務めてな」

「かみさまか。貴殿の風格ならば頷ける」

大仰な話にも聞こえるが、アダルヘルムはその話が嘘だと断じなかった。何故ならツェイならばそうであってもおかしくないと思っていたからだ。

それは、ツェイにとっての故郷での話。

神となれば皆から祈られ、願いを告げられることもあった。だが――。

「なれど力及ばず、だあれの望みも叶えてやれず」

「……」

「やがて故郷は絶えて仕舞ったのさ」

終わり、というようにツェイは静かに笑んだ。彼の表情は穏やかなままだったが、アダルヘルムはその奥に隠された何かを感じていた。

「願いも望みも、叶えることが大事なのではない……と俺は思う」

「というと――」

「誰かにとって一等大切で縁になる存在を神と称する。そういうものではないのか?」

アダルヘルムは己の思いを伝えてゆく。

だから、叶えられずとも無理のない話。アダルヘルムがそう語りたいのだと気付き、ツェイは徐ろに立ち上がった。

「一等の、か」

桜吹雪に惹かれたツェイは揺らめく花筏へ一歩を踏み出す。

その後ろ姿に向けて、アダルヘルムは声を掛けた。

「貴殿が存在こそが、誰かの救いにきっとなっていた――と」

アダルヘルムはツェイの背を追い、自らも花筏の上へ進んだ。不思議な力が花と水面の間を歩けるようにしてくれており、普段とは違う心地を感じた。

ツェイは敢えて先程の言葉には答えぬまま振り返る。そのとき、舞った桜の花弁が二人の間に吹き抜けていった。

「のう、案外我らは似た者同士やもしれぬなあ」

「そうだな。似た者同士だからこそ、互いの傷も痛みも理解できるだろ」

口が滑るのは、はたして酒精のせいか桜のせいか。ツェイが零した言葉を受け止め、アダルヘルムは更に思いを声にしていく。

「独りでは無いんだ。二人ならきっと何かには辿り着ける。そうだな、か弱いらしい誰かさんは俺が支えてやるさ」

「……!」

ツェイは思わず呆気に取られる。

先程の戦いの中で交わしたことへのささやかな意趣返しといったところか。妙におかしく感じたツェイは口許を押さえ、静かに笑った。

「ふ、はは、有り難う」

「どういたしまして、と言っておこう」

「……多少長う生きてみるも良きものだ」

「そうか、良かった」

二人は舞い散る桜を再び見つめた。樹の下からではなく泉の水面から眺める桜もまた美しく、記憶に刻み込まれていく。

花曇の望みも、友の願いも等しく天に届けられるように。

ツェイは祈るような気持ちで空を見上げてから、傍らの友に眼差しを向けた。

「嗚呼、美しいな。桜も、舞も」

「望みも願いも、きっと届く」

不思議とツェイの思いがわかっていたかのようにアダルヘルムが言葉を繋ぐ。

別離を重ねて、ひとは生きていく。

されど未だ暫し――すぐ隣にある縁は途切れず、離れない。

●桜の封印

花曇の舞が終わり、魂封じの宴が幕を下ろす。

桜を眺め、花を愛で、それぞれの楽しみ方で時間を過ごした者たちを見つめ、妖桜・名も無き花曇は微笑んでいた。

「貴方がたのような人々に最初に出会えていたら、わたくしたちは……」

もしかしたら違う運命に導かれたのかもしれない。

そんな思いを抱いた花曇だったが、いえ、と首を振った。花扇を閉じた妖桜はそのまま静かに消えていき、元あったように封印されていく。

マガツヘビの復活を封じるため。また、此処で想い人を待ち続けるために。

事件が解決してから、数日後。

美しかった桜の花は散っており、樹には緑の葉が生い茂っていた。

葉桜となった樹の枝には一羽の烏が止まっている。烏は泉に映った逆さ桜を暫し眺めていたかと思うと、最後に残っていた一輪の桜を咥えた。

どうしてか、とても大切そうに。花そのものを慈しむように、そっと。

そして、烏は飛び立っていく。

桜と共に舞い上がった烏は遥かな空を目指していった。

それは、きっと――。