絆を強め、繋げる

考えみれば、なんとも相性が悪い五人パーティじゃった。

同じ孤児院にいた腐れ縁での。

タンク役を無視して突っ込む剣士の男。

戦場の一番前に出て目立つためだけにタンクとなった男。

前衛の二人が競い合って前に出るものだから、本来前衛に守られるべきの後衛は放置されてしまっている状態じゃ。

だが、後衛は後衛で二名とも問題児で。

魔術士の女は、見栄えを優先して準備に時間がかかる大魔法しか使用しない。

更に、癒者の男は生粋の生臭坊主で、戦闘中だろうが回復の度に金銭を要求してくる。

そして、盗賊のワシは酔っ払って罠の解除によく失敗した。

我が強すぎて、皆、己の事ばかりを優先しておったよ。

酷いパーティじゃ。

来世があるとすれば、全員が同じパーティーを組むことは嫌がるじゃろうよ。

それだけ、互いがやらかした出来事が多過ぎたからの。

だが――苦笑いでも浮かべながらも、また組むじゃろう。

馬鹿だと思うか?

そうさ、馬鹿なんじゃ。

馬鹿同士だから、馬鹿共との冒険が馬鹿みたいに楽しくて。

だからこそ。

無様にも生き残った儂は、『儂達のパーティ』の決着をつけなければいかん。

●

1945年、『失楽園戦争』と呼ばれる最終戦争により天上界は崩壊し、天上界の遺産は世界中に疑似異世界『ダンジョン』を生み出した。

その影響を受けて『モンスター』と化す生物。そして、それに呼応するかのように√能力者に覚醒した者達は『冒険者』という特別資格が発行され、一攫千金を夢見た者達の多くがダンジョンに挑んだ。

「とはいえ、力を得たとしても元々は一般人だったことには変わりなく。モンスターへの知識も無ければ、ダンジョンに対する知識も無い。だからこそ、安全マージンなどは曖昧でした。今みたいに、ダンジョン攻略を配信して情報を共有することも出来なかったッスから」

故に、己の欠落やAnkerすら認識出来ぬまま死地へと向かった者も多かった。

「今回、皆さんに頼みたいのは元冒険者のご老人を連れての、とあるダンジョンの攻略。そのダンジョンの最奥に潜んでいるのは『慾神教団教祖『ヴォラレックス』』です。道中にモンスターは少なく、初心者用のダンジョンに見せかけているところが悪質ッスね」

数々の冒険の末に、力が衰え始めていることを自覚した。

だからこそ、その冒険を最後に引退するつもりだった。

その結果が、老人を残しての全滅。パーティ結成時になけなしの金で買った“元となる鉱石を持った者の生死を教えてくれるという宝石”をあしらった首飾りが、老人以外の死を告げていた。

「何故、√能力者である冒険者達が復活しなかったのか。或いは、蘇生したものの別の√に蘇生して戻って来なかっただけなのか。その理由は分かりません。ただ、老人が後生大事に首にかけている首飾りにあしらわれた五つの宝石は、一つしか輝きをみせてはくれていないッス」

あの日以来、√能力者としての力を失った老人に、寿命という残酷な結末が訪れようとしている。ならば、自分の死に場所は、かつての仲間と共でありたいと願い、独りダンジョンに向かうと言う。

それでも、あの馬鹿らしくも輝いていた冒険を。

己を逃がすために、命を賭した馬鹿共を語り継げることが出来るのであれば。

老人は、同行を拒絶することはしないはずだと空之助は告げた。

「『慾神教団教祖『ヴォラレックス』』が潜む最奥につくまでの冒険中、死ぬつもりの老人の思い出話を聞いてあげるのもいいッス。逆に、皆さんの身の上話をしてみるのもいいでしょう。どういう行動を取るかは皆さんにお任せするッスよ」

残り僅かな命という運命は変えられない。

それでも、誰かに仲間との思い出を『繋げる』ことが出来たのならば。

それは救いになりえるのではないかと。空之助は静かに告げ、√能力者達を見送るのであった。

第1章 日常 『冒険者キャンプ』

●断章

月が美しい夜だった。

満点の星が、空をキャンパスにして各々の光で輝いている。その中にある、名も知らぬ五つの星が寄り添い合っている姿に、老人はかつて過ごした仲間達との日々を思い浮かべた。

「未練じゃな……。パーティの証などと笑っておったくせに、今もこうして輝きが戻ってはいないかと眺めてしまう」

星とは対照的に、失われてしまった四つの宝石の輝きに想う。

焚き火の炎がぱちぱちと音を立てる。老人の心を表すように揺れるその光が、乾いた薪を焼いては爆ぜた。

「……む? すまんな。起こしてしもうたか」

その音に目を覚ました貴方/貴女が、老人に歩み寄る。

朝までにはまだ遠く。

独りで火の番をするには寂し過ぎる。

それならば、かつて仲間達と共に過ごした夜のように。

語り合うには、良い刻だった。

「別に。目が覚めただけだから気にしなくていいわ」

「そうかそうか。ちょうど暇しておったところじゃ。お前さんの身の上話でも聞かせてもらおうかの」

そう言って、老人と共に倒木の上に腰掛けたアーシャ・ヴァリアント(ドラゴンプロトコルの竜人格闘者・h02334)は、すっかり夜の帳が降りた空を見上げた。

老人の言葉にアーシャは口を開くことなく、焚き火の灯りが二人の顔を僅かに照らして、パチ、パチ、と赤い火の粉が宙に舞い上がる。何も話さぬアーシャを、老人は特に気にした様子も無く穏やかな表情のまま火の様子を見ていた。

「……アタシの身の上話って言ってもね。記憶喪失だから子供の頃は覚えてないし」

その沈黙がどうにもむず痒く感じてしまったアーシャは、根負けしたかのように口を開いた。

「|今の家《ヴァリアント家》に拾われてからは|義妹《サーシャ》第一で生きてきたし」

「なるほどのぅ」

口数はアーシャの方が多く、老人はその言葉を静かに待った。

特に老人の昔話に興味がある訳ではなく、己がこうやってあっちこっち出張っているのは自分の大切な義妹が住まう|√EDEN《世界》に被害が及ばないようにするためだ。

あちらからちょっかい出してくるので、率先してぶちのめしてやろうと思っているだけだと話すと、老人は穏やかに笑った。

「境遇はちと違うが……。儂は物心つかぬ間に貧しさ故に捨てられた孤児じゃった。育てられた孤児院と出会った仲間達とパーティを組んだのは、当然だったかもしれん。悔しいことに歳は僅かばかり離れておったせいで、仲間が先んじて孤児院から出て冒険者になっておったときは業腹ものじゃったが」

アーシャが、記憶を無くした先で出会った義妹とやらを大切に思う気持ちは、わかる気がすると語る。

「へぇ。それじゃ、四人が先にパーティを組んでいたところに、後からアンタが参加したって感じなの?」

「ほっほっほっ。それがまた意外と義理堅かったのか。行動を共にしておったようじゃが、正式なパーティとして活動せずに、儂が孤児院を出るのを待っておってくれたよ。もし、四人だけでパーティを組んでおったならば――」

そこまで言って、老人は黙り込む。

己の視線の先で、ぱち、と音を立てて揺らぐ火の先に、ありもしない未来を語ることなど出来ぬと悟ったのだ。

「――“組んでいたなら”。アンタはどうしてたの」

「そう、じゃな……。冒険者になることを諦めておったじゃろう。その当時、儂はまだ“冒険者”になれておらんかったからの。奴等の“待っていた”という言葉に救われて、踏み止まれたからの」

冒険者は、望んだからといってなれるものではない。

仲間と組んだ後、無事に冒険者として覚醒することが出来たからこそ良かったが、最初の時点で仲間達が待っていてくれなければ。己は、途方に暮れて冒険者としての道を諦めていただろうと。

焚き火の跳ねた火の粉が消え去る姿を眺めて、老人は噛みしめるように答えた。

「なるほど。つまり、アタシにとっての|義妹《サーシャ》が、爺さんにとっての仲間みたいなもんね――」

「ほっほっ。そういうことじゃな」

――だからまぁ。多少は気持ちが分からんでもないから、ついでに連れて行ってやるわ。

そう言って、再び元居た寝床に横になったアーシャの姿を、老人は微笑ましそうな表情を浮かべて見守っていた。

新たに放り入れた乾いた薪が、じりじりと音を立てて燃えている。

老人は、ゆらゆらと形を変えながら、まるで呼吸をしているかのように揺れる火を眺めていた。

そこに、クラウス・イーザリー(希望を忘れた兵士・h05015)が現れて、静かに腰を下ろして火を囲うように座った。

「おや? お主も起きてしもうたか」

「いえ、もう充分眠ったので大丈夫です」

そんなクラウスの言葉が遠慮に見えたのか。

どうにも昔から火の番は苦手でのぅ、と老人は苦笑いを浮かべた。

そんな言葉を口にした時、仲間との野営の思い出でも過ぎったのだろうか。ほんの一瞬、老人の瞳には僅かな哀しみの色が見えた。

だからだろうか。

「……それより。一緒に冒険していた人達のこと、聞かせていただけませんか」

そんな台詞が、クラウスの口からついて出た。

「ふむ。儂らなんぞのパーティの話を聞きたいとはのぅ……」

立派に蓄えられた顎髭を手で梳かしながら、老人は何を話したものやらと考え込む。

今はただの人の身ではあるが、かつては冒険者であったのだ。この者が、当時の己と仲間達と比べるまでもないほどの高みにいることぐらいは解る。

とはいえ――。

「成功譚でも失敗談でも、どんな話でもいいんです」

それはまるで、懇願にも似た口調だった。

老人は、そんなクラウスの姿に、親とはぐれて迷子になった幼い少年の姿を映し視る。

「そうか」

そんなクラウスの願いに、老人は短い言葉を返す。

たとえそれが己の勘違いであったとしても、そう感じさせたこの青年の願いを無下にする訳にはいかなかった。

「……そうじゃの。笑い話ならば山のようにある。生憎、成功譚などといった上等なものなどありもしないパーティじゃったからの」

そして老人の口から語られたのは、パーティ名を決めた時の出来事だった。

なにしろ五人居たメンバーの中、うち四人が男だ。パーティを組む事を決めたはいいが、とにかく碌な名前が思い浮かばない。

元々、自分達の仲間も孤児院で適当に付けられた名前だったためか。唯一の女性だった魔術士は拘りが強く、一生背負っていく名だから妥協は許さないと頑なだったという。そんな態度に呆れ果てた男四人は、夜を徹しての議論に根を上げて一度お開きになったのだが――。

「――魔術士が、その夜からなんと一人一人に対して徹夜での説得を敢行しおってのぅ。音を上げざるえなんだ。更にどういう訳か、残るは儂一人のみとなった頃には、洗脳でもされたかのように他の者も魔術士の意見に賛同しておった。その結果、パーティ名が決まったのじゃが、儂は徹夜の説得を回避出来た事を喜ぶべきか、それとも意見すらまともに取り合ってもらえなんだことを嘆くべきか。苦悩したものじゃよ」

そう話す老人の瞳は、どこまでも優しい色をしていた。

そんな中、クラウスは語られる話を聞きながら、羨ましさを感じずにはいられなかった。その声色が、その瞳が、どれほど大切なものかを伝えてくるのだから。

大切な人を失って、希望も失って。

哀しみすら上手く言い表せない自分とは大違いだなと自嘲する。

だが――。

「――今はもう失ったものじゃ。されど、失ったからと言って、|それ《大切な思い出》は消えた訳ではないんじゃ。しっかりと心に根付いてくれているものじゃよ」

クラウスの心情を察しているのか。

老人はそう言って、優しい眼差しを向けてくれていた。

そんな老人だからこそ、クラウスは心から思う。

今回の冒険が、彼にとって満足のいくものになればいい、と。

焚き火は、静かな命のようだった。

焦げた樹脂の香りが辺りに漂い、その香りに内包されたかのようなぬくもりが、僅かに感じる肌寒さから守ってくれているように感じられる。

「火の番ありがと、おじいちゃん」

その命を見守ってくれている老人に、ネニュファール・カイエ(人間(√ドラゴンファンタジー)の未草の精霊銃士・h05128)は笑いかけ、老人の隣に腰掛けた。

「火の番は交代でするものでしょ。若いもんには負けない心意気? かっこいいわ」

「ほっほっ。老人をおだてるのが上手いお嬢ちゃんじゃの」

ネニュファールの言葉に、老人も調子を合わせるように答える。

その短いやり取りの中で、老人の心根の良さに触れた気がしたネニュファールは、自分の祖母が老人と同様に冒険者だったことを告げて、何か経験話を聞かせてくれないかと問う。

「人の経験話は聞けるだけ聞いとけ、って。ぜったいタメになるからって、言うの」

「なるほどのぅ。確かにそれは間違いではないのぅ」

「お礼にカリン味の飴ちゃんあげるよ? 喉にいいやつなの」

なにやら困ったような表情を浮かべる老人に、ネニュファールは服のポケットから青い包み紙の飴を出して勢いで押し付ける。そして老人は、根負けしたようで話すことを承諾するように頷いてみせた。

そんな老人に、ネニュファールはある条件を付け足す。

「おじいちゃんの今までの中で印象に残ってる三番目の話が聞きたいわ」

「ほう。三番目とな。それはまた何故じゃ?」

「最高の最高の冒険譚は、不思議なんだけど誰のでも同じような感じになっちゃうんだよね」

「なるほどのぅ」

ネニュファールが三番目に拘る理由を聞いた老人は、感心した声を上げて顎髭を手で梳かす。だが、ネニュファールが告げた次の言葉で、その手はピタリと動きを止める。

「そうじゃないおじいちゃんの仲間の事、知りたいんだ」

老人は少しばかり顔を上げて天を仰ぎ、夜空の星々を見つめると――。

「――そうか」

それはまるで、剛健な壮年の男性を思わせるような声色で、ネニュファールに一言、言葉を返した。

「とはいえ、とにかく酷いパーティだったからのぅ……。印象が強すぎて、何が何番かを決める事が難しいの。はてさて……。剣士の野郎が、手応えが無いとか言い出して突っ込んでいった挙げ句、大量の敵を引き連れて戻ってきたことかのぅ。それとも、タンクの脳筋が一度は言ってみたかったとか言って、俺に構わず逃げろって言うもんじゃから逃げたら、後から鬼の形相で盾を振りかざして追ってきたときのことかの? 或いは魔術士がトラップで石壁に閉じ込められたというのに、思いっきり火魔法を放ったせいで酸欠で死にそうになったことかの? はたまた、癒者の集金主義者が、己の金欠を理由に治療費をダンジョン内で突然引き上げて全員に殺されそうになった話かの……?」

「えぇ……?」

とんでもないエピソードを次々に並び立てていく老人に、ネニュファールは苦笑する。この様子では、三番目のエピソードなんて決められないかも知れない。

だが、それもいいだろう。

何故なら――。

「――時間はたくさんあるよ。こんなにも、綺麗な夜空なんだから!」

寄り道も、冒険の醍醐味だ。

だからきっと。

こういう夜もまた、あっていいと思うのだ。

老人は、焚き火の煙が空へ昇る姿をただ眺めていた。

失ったはずの冒険者としての力を思う。

ダンジョンに近くにいるというのに、己がモンスターと化さないということは、失われたと思っていたその力が僅かにでも残っているという証なのか。

いっそのこと、モンスターになってしまえれば己という存在は消え失せ、自分を含めてあの馬鹿なパーティは、あの時、あの場で全員が死んだということになるのではないかという馬鹿な考えすら浮かんでしまう。

「それとも、共にあの場で逝こうとする儂への意趣返しのつもりかの……」

呟き、老人が首飾りを眺めていると、ふと人の気配を感じて振り返ってみると、そこには|明星・暁子《あけぼし・るしふぇる》(鉄十字怪人・h00367)が立っていた。

「冷えると、お体に障りますわ」

そう言って毛布を掛けてくれた明星に、お礼を告げる老人。

毛布に包まりながら、物思いに耽る老人に、明星が若き日の老人が、何故ダンジョンに赴いたのか、その目的を問うた。

「富や、名声を求めて? 目的は、一党の結成動機にも関わりますわよね?」

「富、或いは名声を求めて、か……。はてさて、どんな言葉が適切かのぅ」

言い淀む老人。

だが、それは特別な何かを隠しているのではなく、戸惑っているように思えた。

「夜は長く、人生は短い。今宵はまだ始まったばかり。時間ならばありますわ」

「ほっほっ。言い得て妙じゃのぅ。ただ、のぅ。当時は、お嬢ちゃんが言うように富や名声を求めていた、と思っておったと思うが……」

「今となって考えてみれば違う、と?」

「そうじゃな。今となってみれば、理由などどうでも良かったのかも知れん。ただただ、其奴等と一緒にいるのが心地よかった。だから共に歩める道を選んだ。それだけだったかもしれんのぅ……」

首飾りを眺めながら指でなぞり、老人は昔を懐かしむように語る。

その視線の先にあるのは、今はもう失った者達の姿だろう。

「元々、全員がその日の食事にも困るような貧困層の孤児院育ちでな。遅れて孤児院に捨てられた儂はともかく、四人とも幼い頃から周囲の者全てに敵意を剥きだしておったよ。そして、富と名声を得て見返すしてやると気炎を吐いておった」

「それでは、最初から仲が良かった訳ではなかったのですね。それにしても、あなたはそうではなかったと?」

「ほっほっ。むしろ、そんな心持ちじゃったからな。四人は、お互いがお互いの姿を見るだけで、その性根を見抜いて犬猿の仲じゃったよ。ただ――他の者と違って、取り繕う必要も無く、口をつけば暴言を言い合えおった。儂はそこに後から入って来た新参者じゃったよ。だからか。皆、よくしてくれた。四人よりも幼かった儂が一度泣いてみせれば、四人はたちまち口喧嘩を止めたもんじゃ」

だからこそ、仲間にしてくれたという幸福を感じられた。

そう言って、老人は穏やかに笑った。

己の心の汚い部分まで、取り繕うこと無く曝け出し合える存在を得られることは、とても得がたいものだ。たとえ、ある程度気心が知れた仲であっても、己の心を、その想いを。感情をそのままにぶつけ合えることなど無いのだから。

「それは――素敵なお仲間だったでしょうね」

「ああ。本当に。本当に、自慢の仲間じゃったよ。儂は一番弱く、年下だったせいか、皆の過保護すぎる扱いに辟易して、よく噛みついておったからのぅ」

それでもガキ扱いされて、よく口論になったものじゃと、老人は笑う。

ふいに、焚き火の炎が僅かに吹いた横風に揺らされた。

たったそれだけの事で炎の軌道は乱れ、そこから立ち上る煙は二人から遠ざかるように横に流れ、消えていく。

それはまるで、人の心のようだと明星は感じた。

|如月・縁《きさらぎ ゆかり》(不眠的酒精女神・h06356)には、火の番をしている老人の後ろ姿は、今にでも焚き火の煙に包まれて掻き消えてしまいそうに感じた。

「…すべてのモノゴトに始まりがあれば終わりがある。当たり前のことなのに、ついつい忘れてしまうのよね」

それを押し留めるように、如月はヴェールを体に巻いて老人の近くに腰掛ける。

小瓶に入れたブランデーを口にして微笑む如月に対して、老人は投げかけられた言葉を噛みしめるように頷いた。

「そうじゃのぅ。当たり前のことじゃ。始まりがあれば終わりがあるなんてことは。だが、それが掛け替えのないものだと悟るのは、いつも失ってからか、失う直前に思い知らされてしまう」

その呟きは、まるで老人の懺悔のようだった。

あの日――老人にとっては“全て”を失った日。

己だけが生き残った。

後悔もしているのだろう。

己の力の無さを。仲間を残して生き残ってしまったことさえも。

「夜が明けるまで、まだまだ長いですね。……よかったら昔の話を聞かせてくれないかしら」

老人が、雲がかかりその光に陰りを見せる月を見上げながらも、此処では無い何処かに視線を向けていることに気づいた如月が、焚き火の中に枯れ枝を投げ入れて老人に言葉を投げかけた。

月明かりが雲によって遮られ、焚き火だけがぽつりと灯る灯台のように、世界の境を照らしてくれている。老人は、その灯りさえも見失い、懺悔と後悔という暗闇の海に漂っていたように思えた。

「……いらぬ気遣いをさせてしもうたかの。やれやれ。儂も耄碌したものじゃ。こんな姿では仲間に会えば、とんでもない罵詈雑言を浴びせられるところじゃわい。儂は思慮深いだけだと何度も言ったが……。深く物事を考えぬ仲間からは、それはただの悪癖だと文句を言われておったわ」

「あは! てんでバラバラの性格のパーティだったんですね」

「耄碌せんでも、性格の一致なんぞした記憶が無いのぅ」

「是非、聞かせてもらいたいです。楽しい話でもいいけど――懺悔でもいいですよ?」

その如月の言葉に、先程抱いた暗い感情を見抜かれていたことを悟った老人は、困り顔のまま笑った。

「懺悔か……。色々あるがのぅ。己があのダンジョンを見つけてきたこと。戦闘では役に立たぬ儂こそが、先んじて偵察として一人で潜っておくべきだったこと。じゃが、今となっては思うんじゃ。冒険者になりたいと、そう望んだ事こそが儂の最初の罪だったのではないかと」

「……それは何故です?」

老人が話した全ての内容に、背負うべき罪など無いと思える。

そしてなにより、自分の身を差し出さなかったことが罪だと語る老人の真意を、如月は知りたかった。

「……儂は弱かった。弱かったんじゃよ。冒険者としての技量も。力も。何もかもが足りていなかった。ただ皆の足を引っ張り、守られるだけの存在だったんじゃ。最後の瞬間さえも。それなのに――あの日々を糧に皆の分まで必死に生きることもせず、己の生ばかりを呪った。“あの日、生き残ったのが儂以外の者であれば、もっと死んでいった者達に誇れる人生を歩めたのではないか”と。そんな事ばかり考えてしまうのじゃよ」

慟哭にも似た声色語り、老人は両手で己の顔を覆い隠した。

薪をくべることを忘れ去られていた焚き火の灯りが、酷く弱々しい。

それはまるで、今の老人の姿を映し出す鏡のようだった。

「うう~ん、明日の冒険に気が逸って起きちゃった……」

「おや。すまぬな。この老いぼれが少々物思いに耽って、焚き火が弱くさせてしまったの。目が覚めたのは、肌寒くさせてしまったせいかも知れん」

起きてきたベル・スローネ(虹の彼方へ・h06236)に、老人は申し訳なさそうに謝罪の言葉を口にする。

「まだ夜も深まってきたばかりじゃ。もう一度寝直すのも悪くないぞぃ」

そう言って焚き火の中に薪をくべる老人の提案に、ベルは少し首を傾けながら悩んだが、今から寝袋に潜ったところで目が冴えてしまっている状態では眠れそうになかった。ならば、起きてしまったことだし、ベルは老人と会話を楽しむことにする。

「……ね、ね。よかったらお爺さんの冒険のお話、もっと聞かせて貰えないかな?」

元気よく、ベルが催促するように老人の身体を揺らす。

焚き火の炎は勢いを取り戻し、周囲を温かく照らしている。この様子であれば、少しの間、火の番の片手間に昔話をするのも悪くないかと、老人は口を開いた。

「ほっほっ。じゃが、儂のパーティは名が売れるほどの成果を出せた訳でも無い、誰にも期待もされなければ見向きもされぬ、そんなパーティじゃったからな。お前さんが考えているような壮大な冒険譚は持ち合わせておらぬぞ?」

「えぇ!? 驚くような話とか聞けると思ったんだけどなぁ」

驚いた後、意気消沈するベルに気を悪くした様子も無く老人は笑いかける。

「しかし、そういったものに興味があるということは……お前さん。身内に冒険者か、或いはそういった類いの話に困らぬ職についておった者がいたのかの?」

「うん。俺はご先祖様。昔は名門だったとかで、そんな錬金騎士が残した冒険譚に憧れて冒険者になったんだよね」

誇らしげに。

でも、嬉しそうにそう語るベルの姿に、老人の頬が緩む。

それがまたベルにとっては嬉しく感じて、これまで色んな冒険をしてきたこと。悪い奴をやっつけたときのことを、身振り手振りを交えて語る。

「なるほどのぅ。その歳にして、すでに立派な冒険者なのじゃな、お主は」

「そうだよ!」

ベルが、満面の笑みを浮かべて頷く。

そうやって冒険者であることを誇れるベルの姿を、老人の瞳の中には羨望の光が宿っていた。

「お爺さんにも、きっと胸躍るような冒険があって。ここでは語りきれないくらいの冒険をしてきたんでしょ? だから――」

――生きて帰ってこようよ。

その言葉に、老人は己が死を選び、ダンジョンに潜ろうとしていることをベルに悟られていることを知る。

老人自身は会ったことなどはなかったが、『星詠み』と呼ばれる僅か先を予知出来る存在がいることは噂程度には聞き及んでいた。|此度《こたび》のような老人の一人旅に着いて来ようとするなど酔狂な者がおったものだと驚いていたが……。

なるほど。それによってわざわざこのような場所まで。このような名も知られぬ元冒険者の老人の世話を焼きに来てくれたというのか。

「お主は優しいのぅ」

老人は、ベルの頭を優しく撫でる。

どうか伝わるようにと、精一杯の感謝の念を込めて。

それでも。

老人はベルの願いに頷いて、安心を与える事だけは出来なかった。

焚き火から立ちのぼる煙は、まるで生き物のように気まぐれに揺れていた。

火の番をする老人は疲れた様子も無く、薪の芯に残る赤熱が消える前に新たな薪をくべている。その炎を絶やさぬように。

いつぞやのときのように、うっかり寝入ってしまい焚き火が消え失せ、あまりの寒さに目覚めた仲間達に罵詈雑言を浴びせられたことを思い返し、口元が緩む。

そんなときだった。

「我も、火の番をしよう。……昔取った杵柄だ。夜の静けさに潜む事なら、得意でな」

音を立てぬ様、羽音すら沈めて|和紋・蜚廉《わもん・はいれん》(現世の遺骸・h07277)老人の側へ歩み寄り、片肘をついて節脚を畳むようにして腰を下ろす。

ぱち、ぱち、と火が爆ぜる。

そんな火の明滅を、暫くの間、二人して静かに眺めていると、不意に和紋が口を開く。

「なあ、汝の仲間達。どれほどの不出来であったか、我には少し分かる気がするのだ。かつて我も、誰の声も聞かず、一人で走った時がある」

和紋の語りを、老人は変わらず静かに聞き入っていた。

「それでも汝は、彼らが生きていた時間を、悔いる事は無い。死してなお想う相手がいる。ならば、誇るべき絆だ。……汝が語った愚か者共は、誇り高い馬鹿共だな」

互いの顔を合わせるわけでもなく。

それはまるで独白のような物言いで、和紋は老人に言葉を投げかけた。

「……ああ。本当に、儂には勿体ない、誇るべき馬鹿共じゃったよ」

和紋の言葉に、老人は懐かしさを含む声色でそう答えた。

言葉と共に、焚き火の匂いが風に乗って森へ溶けていく。

まるで、この瞬間すら焚き火によって見せられた夢幻のようで。

「汝が望むのなら、我がその続きを記す者となろう。……ただし、汝も一筆加えるまで、逝く事は許さんぞ」

なんとも不器用な男だろうと、老人は思った。

後の約束で、生に縛りつけようとしている。

記すための期間など設けるつもりもなく、ただ“生きよ”と。そう告げるための言葉遊びのようなものだった。

「ほっほっ。このような老体にそれほどの刻は残されておらぬよ。だからこそ、儂は最後を仲間が眠るダンジョンで迎えたいんじゃよ」

その口ぶりには嘘偽りは無く、死への恐怖も、生への執着も感じられないことが、和紋には充分過ぎるほど理解出来てしまった。

「……説得は無駄か」

それでも惜しまずにはいられない。

和紋は、言葉を飾ることを止めて単刀直入に老人に問う。

仲間が自ら死に赴くことを容認する者などいようものかと。このまま、汝を止めることかなわぬならば、汝の仲間達に顔向けが出来ぬと、和紋は言う。

だが、老人は首を静かに横に振った。

「仮に、冥土という世界があってじゃ。そこで仲間達に会おうものならば、悪鬼の如く勢いで死んだ儂に罵詈雑言を浴びせてかかるじゃろうよ」

「そこまで理解してなお――」

――決意は揺るがぬのか。

和紋の顔を、苦渋に満ちていた。

それでも老人は、穏やかな表情を浮かべて、空を見上げ、心からの言葉を告げた。

「……儂はな。その罵詈雑言を聞きたいんじゃよ。この世は、取り残された儂が独りで過ごすには静かすぎる」

ゾーイ・コールドムーン(黄金の災厄・h01339)は、横になりつつも火の番をする老人の後ろ姿を眺め、物思いに耽っていた。

(Ankerがなかったのか、他√で蘇生して帰れなくなったのか……。何であれ、一人残されたという事には変わりない、か)

彼の想い全てを推し量る事は難しい。けれども、己も最初の|大事な人《Anker》を失っている身。過去を懐かしむ気持ちは分かるつもりだ。

(精一杯、彼の話を聞くとしよう)

そう心に決めて、ゾーイは立ち上がると、さも今目が覚めたかのような素振りで老人に声をかけた。

「……眠りが浅かったみたいだ。この√での冒険は初めてだから、少し緊張していたのかもしれない」

少し背伸びをしてから、自然な形で老人の隣に腰掛ける。

そこでふと、ゾーイは目の前に居る老人の名を、誰も知らないことに気づく。

この時限りの付き合いになるとはいえ、名を知らぬのも失礼かと思い、ゾーイは老人に名前を問うたのだが――。

「む。儂の名か……」

――随分と複雑そうな顔をされてしまった。

ゾーイからしてみれば、話を続ける取っ掛かりのつもりで出した話題だったが、どうにも嫌そうな表情を浮かべているではないか。さてどうしたものかと、ゾーイが頭を悩ませていると、老人は溜息交じりに答えてくれた。

「……“アパタイ”じゃ。どうせなら、ここだけの話にしておいてくれ。|儂ら《・・》全員、貧困層の中にあった孤児院に拾われた身じゃ。貧困層故に孤児も多かった分、“名前なぞ適当につけられてしまった”んじゃよ」

その名に意味など無く、適当につけられた己の名。

だからこそ、老人は自分から名乗ることをしなかったのかと、ゾーイは納得した。

それでも、話の切欠にはなった。ならばと話題を変えて、最初の冒険の時はどうだったのか尋ねてみる。

「今のおれみたいだったかい? それとも、皆で賑やかに夜を過ごしていたとか?」

最初のキャンプ、最初の冒険について。

聞きたい話は色々あると、ゾーイは老人――アパタイに言う。

長く、気持ち良く、仲間との冒険の思い出話を続けて貰えるように。

「ほっほっ。最初もダンジョンに潜ったのぅ。今のように、皆で焚き火を囲った。遠足前の子供のようにはしゃいでおったよ。じゃが……」

そこまで話すと、また渋い顔をするアパタイ。

何事かとゾーイが聞けば、アパタイは『大丈夫じゃよ』と笑って首を横に振った。どうやら、当時の事を思い出してしまった結果らしいが、どうなったらあのような渋い顔になるというか。

興味が深まるゾーイに対して、アパタイは盛大に溜息をついて続きを語り始める。

「……まず、テンションが上がりきった前衛職の二人によって、他の三名が早朝から叩き起こされての。こちらは寝起きで頭が働いていないというのに、ダンジョンの入り口からいきなり剣士が突っ込んでいって、それを見たタンク役の騎士が先頭は己だと走り去ってしまったのじゃ」

「うわぁ……」

思わずゾーイも顔を顰めた。

確かに、それは思い出せばあのような表情になるのも納得である。

「慌てて儂らも準備をして追いかけようとしたが、盗賊の儂がいない状態で突っ込んだせいで、大抵のトラップを踏み抜いておったようでな。まだ入り口付近におった儂ら目がけて、大量のモンスターと巨大な岩球に追いかけられた状態で突っ込んできよったわい」

まぁ巨大な岩球が、モンスターをある程度轢いてくれたおかげで儂ら全員助かったんじゃがな、と遠い目をするアパタイにゾーイは相槌や感想を忘れて苦笑いを浮かべることしか出来ない。

だが、そんな馬鹿らしい冒険譚を愚痴り続けるアパタイの瞳は、何処までも優しかった。

そして、何個目かのエピソードを話し終えたとき。

アパタイは、己が話すことに夢中になってしまっていたことを恥じ入るように、咳払いすると、ゾーイにもう寝るように言いつける。

ゾーイも、その言葉に素直に従うと――。

「――それじゃ、聞かせてくれてありがとう。おやすみなさい」

礼を告げてから、横になる。

その言葉に対する老人――アパタイからの返事は無かった。

無かったのだが――照れくさかっただけなのか。

手を振って応えてくれた後ろ姿は、ゾーイの脳裏に印象深く残った。

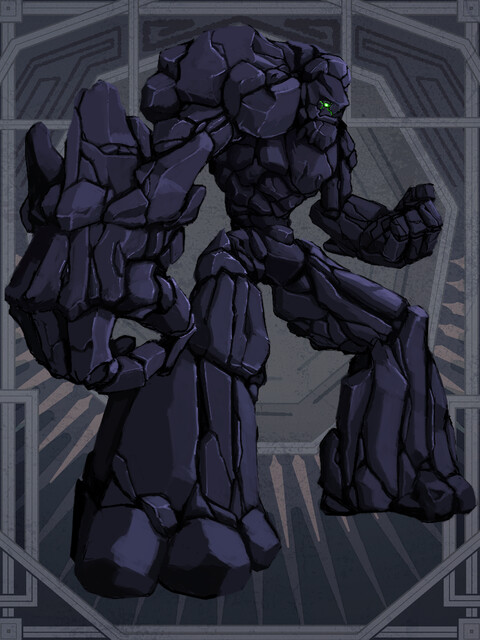

第2章 集団戦 『ストーンゴーレム』

●≪追憶 2≫

『逃げ、なさい……』

突然の襲撃者に、背後から腹を貫かれた魔術士が、喉を迫り上がってきた血を気にせず、他の仲間に告げると、その身体を貫いた腕が振るわれ壁に衝突してなおも立ち上がって魔法を放つと、仲間にそう告げた。

『俺に構わず逃げろッ!』

以前、その台詞を言った後に『本当に逃げる馬鹿がどこにいやがる!?』などと怒っていたはずの盾騎士の男は真剣な表情を浮かべてそう告げると、今度は戻ってくることは無かった。

『なんの因果やら。上手い具合に順番で言えば、次は俺だな』

剣士はそう言ってなにやら満足げにニヤリと笑い、残った癒者に『このクソガキを――コイツを頼む』と告げると、年甲斐も無く泣き喚く俺の頭を一撫でして、俺達を見送った。

そして――。

『――ここまで、ですか』

ダンジョンの入り口まで残り僅かとなった時、壮年の癒者は、そう言って深い溜息をついた。

『なんでだ! 俺だって少しは戦えるはずだッ! ここで二人で戦って、他の皆が合流するのを待てば――』

『――あなたは戦えません。戦えないのですよ。……時間がありません。あなたはこのダンジョンを出て身を隠しなさい。幸い、今は夜。外に出て闇に紛れたなら、助かる見込みはあります』

俺が言い募るもそれを無視して、癒者は静かに言い聞かせるように告げた。

『大丈夫。あなたさえ生き残れば、私達の名も、パーティの名も永遠に残り続ける。だからこそ、皆があなたを逃がすために命を賭けたのです。勿論、私も』

そう言って笑って敵に立ち向かっていった癒者の言葉の意味も。

終ぞ分からぬまま、冒険者として活躍して名を残すことも出来ずに死を迎えようとしている儂は。

本当に仲間達が命を賭して守るほどの価値があったのか。

未だに分からずにいる。

●≪現在≫

「おぉ……。ここは随分と色々な鉱石や宝石の原石があるようじゃな」

老人が、ストーンゴーレムを横目に岩場からせり出していた宝石の原石を眺めた。

今はもう己が持つ原石とする宝石しか光を持たぬ、仲間達各々を示す宝石があしらわれた首飾りを握りしめる。

ストーンゴーレム達の動きは明らかに鈍く、初心者達がここに眠る鉱石や宝石の原石を求めてやってこられるように調節されているように思えた。この程度の強さならば、同行した能力者からすれば、片手間に倒しつつ老人との会話を楽しむ余裕すらあるだろう。

このストーンゴーレム達を掃討するのは、それこそ冒険者に成り立ての者でもそう難しくもないはずなのだから。

だが、しかし。

これがもし、奥に潜む者が意図してやっているのであれば――。

老人と共に訪れた能力者達が、そこまで考え至った時。

人間の欲を刺激して、増大したそれを欲し、喰らう者の気配が強まった気がした。

宝石に目を落としたまま、戦場を歩く老人の後ろ姿を見つめ、|和紋・蜚廉《わもん・はいれん》(現世の遺骸・h07277)は羽音一つ鳴らさず静かに告げる。

「……汝の望み、我は知っている。死地を選ぶのは、汝の自由だ」

老人の近くにいたストーンゴーレム二体が、侵入者を排除するために【岩石発射砲口】を召喚しようとしていることを、潜響骨で把握した和紋が即座にそれに対応する。

「だが、その道を辿るなら――我と共に、最後まで歩め」

伸びた節肢で、地を蹴る。

甲殻と筋の束が奔り、敵の射線に先んじて砲口の根を狙うことで、和紋は容易く一体のストーンゴーレムの攻撃を封殺してみせた。

更に、もう一体のストーンゴーレムの砲台の向きが老人に向かっていることに気がつけば、その前へと滑り込むと甲殻籠手で発射前の砲台を装甲ごと掴み外し、跳爪鉤でストーンゴーレムの動きを牽制して籠手と殼突刃で撃破する。

「やはり、ここではない世界の『冒険者』というのは凄まじいのぅ」

和紋を前にして、己の身に危険が迫るとは微塵も感じていない声色で、老人は穏やかなままで目の前で繰り広げられた戦闘の感想を口にした。

「汝が語った馬鹿共を、我は未だ知らぬ。されど、語るに足るなら――我は盾にならぬ。この手は――砕き、掴み、記す手だ」

「ほっほっほっ。相も変わらず堅苦しく、そして――優しさが込められた物言いをするものじゃな。儂のような老いぼれには過分すぎるわい」

まるで、仲間に守られておるようじゃよと。

老人は目を細めて言った。

「語れ。汝の物語を。我が、それを頁に刻もう」

そんな老人の様子を見た和紋の声色は優しかった。

「……ふむ。そうじゃな。儂は『冒険者』となれたが未熟者での。いや……違うかのぅ。本当に『冒険者』であったのかと思えるほどに弱かった。出来るのは、精々罠の確認や解除、戦闘中において敵の行動を阻害するための妨害工作を仕掛ける程度しか出来んかった。貧弱過ぎるせいで、敵に傷をつけることすら出来んかったのじゃ」

その言葉には、己への侮蔑にも似た感情が込められていた。

「……敵を攪乱し、味方を援護する。それもまた誰しもが出来る事では無い。汝は充分過ぎるほどパーティに貢献出来ていたはずだ」

だからこそ、和紋はそれを否定すべく言葉を紡いだ。

誰しもが戦いに特化したパーティがいたとして、その者達がはたしてどれほどの高みに至れるというのか。お互いの足りぬところを補い合えるパーティこそが、本当の強者であり、老人の仲間はそれを成し得ていたはずだと。

「ふぉふぉ。そうじゃな。そうであったのならば……儂も誇らしい。ただ、仲間が命を犠牲にしてまで生き残ったにもかかわらず、儂は結果を残せなんだ。あのパーティの生き残りとして、せめて名を知らしめることが出来ていたならば。そう思わずにはおられんのじゃ……」

それ故に、死して“仲間の罵詈雑言”を望むというのか。

そんな思いを抱いたまま。

二の句が継げぬ和紋が拳を強く握りしめれば、その強さ故に血が滴り落ちた。

「ゴルディオン全機、攻撃開始!『|静寂なる殺神機《サイレント・キラー》』!」

鉄十字怪人の姿へと変化した|明星・暁子《あけぼし・るしふぇる(鉄十字怪人・h00367)が叫び、『【体当たり】を仕掛けてきたストーンゴーレムから距離をとるように、装備する【半自律浮遊砲台・ゴルディオン】の射程まで跳躍した後、眼下に広がるストーンゴーレムの集団を吹き飛ばす。

「妙ですわね……。ストーンゴーレムの歯応えが無さ過ぎます」

広大な鉱山エリアとも言うべき場所に、数が多いストーンゴーレム達。

一見すれば一般的なダンジョン内部とは思えなくもないが、これほど広大で、多種多様な鉱石や原石が埋もれているだけあって逃げ隠れる場所も多く点在している。これならば、たとえこの脆弱なストーンゴーレム達に勝てぬ初心者冒険者であっても、身を潜ませつつも貴重な鉱石や宝石の元となる原石を持ち帰ることも出来るだろう。

だからこそ――。

「――手の込んだ罠、という可能性もありますわ。注意していきましょう」

そう告げた明星に対して、老人は僅かに影を落とした表情を浮かべながらも安心させるように微笑んでみせる。

「大丈夫じゃよ。“此処はまだ平気じゃ”」

「経験者であるあなたがそう仰るなら安心、でしょうか」

「ほっほっほっ。手の込んだ罠、という点では確かにそうであろうな。こうして今も変わらずのままじゃ」

その言葉に、明星は首を傾げた。

「しかし、先程この鉱山エリアを見て驚いておられたようでしたが……?」

「あぁ……。確かに、そういう意味でならば、儂達が潜った数十年前と同じではないがのぅ。ただ――」

「ただ、なんですか?」

「――初心者が安心して金になるモノを、己の手と耳が届く手前のエリアに配置して人間の欲望を刺激し、死への一歩を自らの意思で歩ませる。その悪質性は変わっておらん」

老人が、その視線で奥へ続く道を指し示す。

釣られるように明星が視線を奥へと向けると、確かに鉱石が豊富な手前に比べると、奧にいけばいくほど貴重な宝石となる原石が、壁に埋もれながらも顔を出している姿が見受けられた。

「……なるほど。中々に悪質なダンジョンですね」

「『慾神教団』とかいう、“人間の欲望を神格化しておって、それを収集してその欲望に溺れた者を喰らうことを目的とされた秘密結社”じゃったかのぅ。その教祖をしておる『ヴォラレックス』と名乗っておったわ」

この奧に潜む者の正体を告げ、老人は遠くを眺めていた。

だが、少女の姿に戻った明星にはその言葉に、仲間を殺されたことへの憎しみの感情が含まれているように思えなかった。

「憎くは、ないのですか?」

純粋な疑問を口にする明星に、老人は遠くを眺めたまま自分の想いを確認するかのように言葉を紡ぐ。

「……憎い、か。そうさの。憎んでおったさ、当時は。その後も数十年もな。しかし、お嬢さん。人間は、時と共に薄れさせていってしまうのじゃよ。残酷なほどにな。その時他者に抱いた様々な感情や、想いさえも。一生忘れぬようにと心に刻んだはずのも愛しさも、憎しみさえも」

遠くを見ていた老人は、いつの間にか下を向いており、その表情を窺い知ることは出来ない。

「そして、どうしても消えない、消せずに残り続ける、ある想いだけが残るんじゃよ」

「それはなんですか?」

問う明星に、老人は寂しく笑って答えた――。

「――“自分の中にある後悔”じゃよ。他人への想いや感情が消えることはない。ただ薄れていく。じゃが、このこれだけは――いつ、どの瞬間であっても、湧き出てきては薄まることを知らん」

クラウス・イーザリー(希望を忘れた兵士・h05015)は、念のために周囲を警戒しながら戦闘を行っていた。

相対していたストーンゴーレムに向けて、拙いながらも詠唱を紡ぐ。

「――『|金烏《キンウ》』」

その刹那、クラウスの頭上に【太陽のような光を纏う鳥の幻影】が創り出されると、クラウスの命令の下でストーンゴーレムに攻撃を加える。

移動せずに数秒詠唱する毎に【太陽のような光を纏う鳥の幻影】が増え、ストーンゴーレムがクラウスの行動を阻害しようと【力任せに震動波】を放とうとするが増え続ける幻影の鳥による攻撃と、それに合わせて放たれるクラウスの【属性攻撃】に手も足も出ない。

そして、そのまま容易く押しきられた結果、ストーンゴーレムはその場で崩れ去る。

「これだけ簡単に片付いたら、冒険初心者なら油断してしまいそうだね」

自身の周囲に存在していたストーンゴーレムを破壊し終えたクラウスが、薄くかいた汗を拭って『ダンジョンの主はかなり狡猾みたい』だと呟く。

「ほっほっほっ。とはいえ、ここまで鮮やかな手際でストーンゴーレムを倒すのは見事なものじゃよ」

戦闘を眺めていた老人が、クラウスの手腕を褒める。

数こそ多かったが、普段の依頼などにおいてこれほど弱かった敵との戦闘は早々無く、更にそれを褒められてしまっては、クラウスはなにやら照れくさくなってしまう。

「あなたの仲間達はどうでした?」

それを誤魔化すように、クラウスは老人に言葉を投げかけた。

「む? 奴等か? 奴等はお主等ほど強くは無かったかのぅ」

蓄えた顎髭を手で梳かしながら、老人は仲間達との戦闘を思い返してみる。

だが、あれほど見事な能力を使いこなしながら戦っている仲間の姿など見たことない。数十年冒険者として戦っていたのだ。先程クラウスが倒したストーンゴーレムに後れを取ることはないだろうが――。

「――先程のお前さんが使った、己達の格上相手にでも通用するような、勝敗をひっくり返せるほどの技を持ち合わせていたかと言われると微妙じゃのぅ」

あの日。

そんな技があれば。

話ながらも、ふと、老人はそんな考えが頭に過ぎってしまい、物憂げな表情を浮かべてしまった己を恥じ入るように咳払いをした。

「だからこそ、他のパーティには入れなかったほど弱かった儂にも活躍の場があったかというわけじゃ。当人達が聞けば、怒り心頭で|口撃《暴言》が飛んでくるじゃろうが」

誤魔化すように笑う老人。

その姿を見ながら、クラウスは思う。

(冒険も戦いも、彼にとっては掛け替えのない思い出だったんだな)

何でもいい、もっと聞きたいと感じられる。

生きて、仲間との思い出を語り継ぐ。そんな道を選んで欲しいと思わなくはないが、それが彼の選んだ道ならば口出しなど出来ない。

自分の過去を思い返してみる。

親友と過ごした時間は、戦いと訓練ばかりだったが楽しかった。

だから――。

「それでも、楽しい日々じゃった」

(――なんとなく、気持ちがわかってきた気がするよ)

老人の懐かしむような締めの言葉に、クラウスはそう、心の中で返事を返した。

「ふーん、お宝ゴロゴロで番人はよわっちぃモンスター達と。これで調子に乗ってお宝求めて奥に行ったらいただきますと食べられちゃう感じかしら」

アーシャ・ヴァリアント(ドラゴンプロトコルの竜人格闘者・h02334)が、何体目かのストーンゴーレムを壊し、未だに己の周囲に群れているストーンゴーレム達を睨む。

そして、ストーンゴーレム達が一斉に【岩石発射砲口】を召喚しようと身構えるが、それよりも先にアーシャが『|竜姫絶唱撃《ドラゴニック・クラッシャー》』を放ち、その【構造を解析し固有振動数に合わせた超音波】によって引き起こされた震動によって、ストーンゴーレム達は脆くも崩れ去った。

「とりあえず鬱陶しいからゴーレムは√能力でバラバラに砕いておいたけど。アタシは宝石とか興味ないんでどうでもいいのよね。|義妹《サーシャ》の家もお金困ってないし本人も宝石大好きってわけじゃないし」

念のために、近くの安全な場所で控えさせていた老人に向かって、アーシャが『いるなら持っていってもいいけどどうする?』と問いかけた。

しかし、老人はその提案を静かに首を横に振って否定する。

「今更、儂が持っておっても宝の持ち腐れも良いところじゃ。それにもう、死後での船賃は持参しておるからのぅ」

そう言って、仲間達との絆を示す首飾りを大事そうに撫でた。

「アタシ達の|世界《√EDEN》じゃ、あの世の沙汰も金次第って言葉あったりするけど。

あの世とこの世の間の河を渡るのにも、お金がいるってんだから死んでも世知辛い話よねー」

「全くもって、世知辛い話じゃの。ふぉふぉふぉ」

アーシャの言葉に、老人は快活に笑った。

アーシャはそんな老人から視線を周囲に向けて見渡してみる。

ここに存在するストーンゴーレム達は、数こそ多いがとにかく弱い。他の者達が後れを取るはずもないが、ただその数が多いだけに他の者達がストーンゴーレム達を掃討し終わるには、まだ暫く時間的な余裕はあるだろう。

ならばと、アーシャは疑問に思っていた事を聞くことにする。

「どうしてアンタは、私達の同行を認めたの?」

「……ふむ。“ただ仲間の話をしたかった”或いは“手向けとして|冒険者《√能力者》達の話を聞きたかった”……。そういう理由を聞きたいという顔ではなさそうじゃな」

質問に質問で返すような老人の言葉に、アーシャは無言で先を促した。

「……“儂が死ぬより先に、仲間の仇を討ってくれるかも知れぬ者達が現れたから”というのはどうじゃ?」

憎しみは薄れ、自責の念だけが残った。

それでも、憎しみが失われたわけではない。だからこそ、そんな者達に、己の身勝手な願いを押しつけた。

悪戯を見抜かれたような子供のような笑みを浮かべる老人の姿に――。

「――いい性格してるわ、アンタ」

アーシャは呆れたように、だが、僅かに抱いた優しさを隠すように溜息をついた。

広いエリアナだけあって、そこにいるストーンゴーレムの数も多い。

各々、老人を守るべく周囲のストーンゴーレムを排除していく中で、|如月・縁《きさらぎ ゆかり》(不眠的酒精女神・h06356)は頭の隅で思案していた。

(まだ、インビジブルとして皆さんはいるのかしら。私にその能力はないけど、一瞬でも亡き彼らと話せたならおじい様は喜ぶかもしれないわね)

そんな如月に迫り来る、数体のストーンゴーレム。

だが、その動きは酷く緩慢に見えた。

「――『|舞踏環《ワルツ》』」

如月が静かに己の能力の名を告げ、その力を解放する。

その手に持った『|酒精女神の槍《アテナ》』を強く握りしめて、如月はまるで緩やかに舞を舞い、いつの間にかストーンゴーレム達の間をすり抜けていた。

慌てて、ストーンゴーレムが『地震』を引き起こそうと片脚を持ち上げたが、そこに至ってようやくストーンゴーレム達は如月の槍によって、己の身が穿たれていることに気がつく。だが、その身に大きく空いた穴は、ストーンゴーレム達の身体を崩れ去るには充分過ぎた。

「ほんに見事なもんじゃな。それとも儂等のパーティが弱かったかの」

そう言って笑い飛ばす老人に、如月が首を振って答える。

「そんなことは決して。昨夜聞かせていただいたお話だけでも、充分その素晴らしさが伝わる、良い仲間であったと思いますよ」

「ほっほっほっ。なんとも嬉しい言葉じゃな」

「皆さんのことを忘れず、こうして逢いに来てくれて喜んでいると思いますよ」

如月の言葉に、老人は嬉しそうに微笑み、何かを言おうと口を開こうとした時。ストーンゴーレムが崩れた近くで何かを発見したらしく、老人はそれを掘り返し始めた。

そして、ある宝石の原石を発掘して如月に手渡す。

「これは……?」

「『サファイア』じゃな。せっかく来たんじゃ。記念にでもとっておくといい。お前さんみたいな美人が持つにはちょうど良かろうて」

「あ、ありがとうございます……?」

臆面も無く、己のことを美人だと言い放った老人に、如月は面食らったように生返事を返すことしか出来なかった。

しかし、老人が笑いながら首飾りを撫でていることに気づき、老人の問うてみる。

「宝石に目がないんですね」

「ふぉふぉふぉ。儂はそうでもないぞ? やはり、こういったものを好むのは|女子《おなご》じゃろうて。これもパーティの魔術士――“メシスト”のヤツの拘りが詰まった代物じゃよ」

如月の視線が、己が撫でていた首飾りへ向けられていたことに気づいた老人は、如月にもよく見えるように首飾りを軽く持ち上げた。

そこには、五つの小さな宝石が埋め込まれている。

「この首飾りにあしらわれた五つの宝石。もしかして、仲間ごとに石が違ったりするんですか?」

そんな如月の疑問の言葉に、老人は一瞬息を忘れたかのように呼吸を止めた。

老人の様子に戸惑う如月。

だが、老人はすぐに気を取り戻し、深い深呼吸をすると如月の問いに懐かしそうに目を細めて答えた――。

「――そうじゃよ。やはり、そこに気づくのはやはり、魔術士曰く“乙女”じゃったか? 敏感なのかも知れんの。【アメシスト】【トパーズ】【ズルタナイト】【ターコイズ】。そして――【アパタイト】。それぞれ違う、互いを象徴する宝石じゃよ」

ネニュファール・カイエ(人間(√ドラゴンファンタジー)の未草の精霊銃士・h05128)が、広大な鉱山エリアの中、ストーンゴーレム達の動きを見つつ攪乱を兼ねて【ダッシュ】で走り回る。

老人も、さすがは元冒険者で盗賊だったこともあってか、皆が守りやすいように位置には気を遣ってくれているようだ。

ならば、ネニュファールはダンジョンの壁を背にせぬように注意して、ストーンゴーレムとは適度な距離を保って己の渾身の技を放つのみ――!

「――花開き、実りの時! 貫け! ファルファデ!『|バルデフィ『未草衝撃』』《イタズラヨウセイシュツゲキ》!」

強引に接近し、『ぶちかまし』を仕掛けてきたストーンゴーレムを迎え撃つ。

そしてネニュファールが放った【未草】属性の弾丸が、ストーンゴーレムの胸を穿った。

「えぇ……? まさか一撃で倒せちゃうなんて……」

本来であれば、着弾した敵に対して【種子状弾】となって強力なダメージを与えるためのものなのだが、着弾どころか貫通してしまっている。

更に言えば、後方に控えていたはずのストーンゴーレムに着弾した上で、しっかりと効果を発揮して倒せてしまっていた。弱いどころのレベルでは無い。

だが――。

「――このダンジョン、ヤな感じ。主、性格悪そう」

だからこそ、余計にネニュファールはそう感じた。

いっそ清々しいまでの罠。

だが、それこそが成り立ての冒険者にとっては甘い毒となってしまうのだ。

「ふぉふぉふぉ。そう思える。そして、その見た目だけで判断せぬように、自制出来ることは、冒険者にとってとても大切な事じゃよ」

苦虫を噛み潰したような表情をしていたネニュファールに、老人が労うように言葉をかける。

「ふむ……。儂のような憶測など役に立てぬと思うが……。お主達ならば、この奧におる『ヴォラレックス』にも勝つことも出来そうじゃと思うぞぃ?」

老人はどうしたものかと思案した上で、先程見たネニュファールの戦闘における判断力や戦闘力を加味し、客観的に見ても勝算があることを告げる。

だが、ネニュファールの表情は浮かないままだった。

己のパーティの話をしたことで、過剰に心配させてしまっていたかと、老人は狼狽えたところで、ネニュファールが突然頭をぶんぶんと振って口を開いた。

「わたし、おんぱ……おもばか? んーあ、思い出したわ。“慮る”! そういうの苦手なの、まだまーだ人生経験足りてない」

「ほっ? 一体どうしたのじゃ?」

そんな、ネニュファールの突拍子の無い発言に、老人は目を白黒させる。

だが、ネニュファールは覚悟を決めたような表情で、老人の目をジッと見つめると、己が抱いていた不安を告げることにした。

「だから! 直接聞いちゃうね。おじいちゃん、何したい? どうしたい?」

「ふむ……。随分と突然な質問じゃのぅ」

「わたしに分かるのは、おじいちゃんが仲間をとっても大切に思ってるってことぐらい。やりたい事、やって欲しいと思うんだ」

自分の思いを口にしたネニュファールの表情を見て、老人は自分が思い違いをしていたことに気がついた。

「そうか……。心配していたのではなく、心配させておったんじゃな。他でもなく儂自身のことで」

目を細める老人の瞳は、どこまでも優しい光を灯している。

だからこそ、ネニュファールは自分が出来る事があれば、叶えてあげたいと思うのだ。

ネニュファールのその眼差しを受けて、老人は下手な言葉で煙に巻いて、傷つけることを避けることこそが真にネニュファールの想いに背く行為だと感じ、やりたいことを、願いを口にする。

「……そうじゃな。ならば、『ヴォラレックス』を倒せたならば。この首飾り達と共に弔ってくれぬか?」

そう言って、老人は懐に仕舞い込んでいた“三つの首飾り”を取り出してみせる。

それは、今までも冒険者としての力を失われてもなおダンジョンでモンスター化しないことをいいことに、危険を冒して何度も密かに潜り続け、数十年前に全滅したはずのパーティ三名分の首飾りを回収していたことを意味していた。

「最後の一つは『ヴォラレックス』が潜む部屋にあるじゃろう。それだけは、儂の実力では回収しきれなんだ。だから……どうか頼む。儂にどうか――仲間と共に死ぬ機会を与えてくれんか」

きっとそれは。

老人からネニュファールに託された、大切な願いだった。

ベル・スローネ(虹の彼方へ・h06236)は、ストーンゴーレムに対して『ヴァイブロ・ランス』を発動させ、【精霊達から受けた風の加護】を纏う。

「あの巨体は侮れないけど、動きが鈍いからいくらでもやりようはある!」

風の加護を受けて移動力が強化されたベルの動きに、鈍重なストーンゴーレムが追いつけるはずなく翻弄されている。

(大丈夫、だよね? お爺さん。ちょっと心配だけれど……けど、今は目の前のゴーレム達をなんとかするのが先だね!)

戦闘の中、一瞬不安げな表情を浮かべるベルだが、そこでストーンゴーレムが『地震』を引き起こそうと脚を振り上げている姿が目に止まった。

「させないよっ!」

一陣の風となって、ベルが一瞬にしてストーンゴーレムの懐に飛び込む。

そうして、ベルはストーンゴーレムが脚を振り下ろしきる前にその身体を駆け上り、その頭に超振動モードのランスで突き立てる。

「倒しきれなくても、素早く動いて攪乱したり注目を集めたりすれば、他の皆が動きやすくなるハズ……! 俺が相手をしてあげるよ! 掛かってこーい!……って、あれぇ?」

威勢良く声を張り上げたベルだったが、そこにいたはずのストーンゴーレムはすでに崩れ去ってしまっていた。

いくらなんでも、これは弱すぎるのでは?とベルが頭を悩ませているところに、老人が声をかけてくる。

「ほっほっほっ。そう難しく考えんとも、ただお前さんが強かった。それだけじゃよ」

「そ、そうだよね!」

冒険者によっての強さはもちろん存在するのだが、その中でも駆け出しの冒険者さえも相手取ること出来るであろうここのストーンゴーレム達は、ベルにとっては逆に新鮮だった。

「どうかな、お爺さん。俺、上手く出来てる?」

ベルがそんな風に尋ねれば、老人はその姿に目尻を下げて、優しさに満ちた笑顔を見せる。

「ふぉっふぉふぉ。敵はまともに儂に攻撃する素振りもみせとらん。充分過ぎる働きをしてくれておるよ」

「……お爺さんが夜に話してくれたような仲間みたいに、出来てる?」

そう言って不安げな表情を浮かべるベルの気遣いに、老人が顎髭を手で梳きながら頷いた。

己の命があとどれほど残されているかは分からないが、そう長くは持たないはずだ。だからこそここで死ぬ事を望んだが、自らここで死ぬのではなく、一日でも多く生きて欲しいと、そう願われた。

しかし、己はそれを良しとせず、その願いに頷けなかった。

しかし、ベルはそれに怒るのではなく、今度は拒否した我が儘な老いぼれの願いに添えるように、少しでも仲間の事を思い出させるように振る舞ってくれている。その気遣いが、老人にはなにより嬉しく思えた。

「……ああ。充分過ぎるほどじゃよ。皆、一様に任意の相手になんらかの効果を付与出来る能力は持っておったようじゃが、基本的に自分が目立つために使っておらんかったという話というか愚痴を聞かされたこともあったのぅ。きっとお前さんのように上手く扱えておらんかったのじゃろうて」

かつて仲間に聞かされた言葉を思い返すように告げる老人に、ベルは嬉しそうに微笑み、更にやる気を漲らせ――。

「――へへ。でも、もうひと頑張りしちゃうからね! 俺の活躍、しっかり見てて!」

再び、周囲に居たストーンゴーレム達へと駆け出し、次々と倒していく。

真っ直ぐに敵へと向かっていくベルの後ろ姿が、ふと剣士と騎士が馬鹿みたいに先頭を競い合って突っ込んでいく様を思い出させた。

「ふっ……。あのような馬鹿共と一緒にするのは、|彼《ベル》には失礼というものかのぅ。ただ――そうじゃの。暫くの間、こうやって思い出に浸らせてもらうかの」

そう囁いた老人の声は、どこまでも優しかった。

「羨望、嫉妬、悪念の瞳。矯めつ注ぎて、音なく蝕めさあ、おいで。きみ達の見るべきものはそこにある――『|召喚古代魔術「邪眼」《サモニングマジック・バスカニア》

』」

ゾーイ・コールドムーン(黄金の災厄・h01339)が、その能力の名を告げる。

そして、召喚された【翼持つ眼球状の小型使い魔】との視覚共有を用いて、まずはこの広大な鉱山エリアの偵察を行う。

ストーンゴーレムが『地震』が放とうとするが、レベルにして二四相当の使い魔達がそれを容易く防ぎ、老人へ被害を及ばぬように対処していると、ストーンゴーレムがまるでこちらを誘導するように配置されていることに気がつく。

「成程、これは確かに美味しいダンジョンだと思うだろう。特に駆け出し冒険者なら、罠である可能性もあまり考えないだろうしね」

使い魔一体の邪視で倒し切れないようなら、偵察や警戒用以外の複数体を向かわせて攻撃することを考えていたゾーイだったが、その必要すら感じさせぬほどに弱く調節されているストーンゴーレム達。

これほど容易く狩れる相手に、奧に進めば進むほど点在している貴重な鉱石や宝石の原石の存在。

ストーンゴーレム達が待ち構えているため、それによって一瞬視線を集中させられてしまうが、強くは無いのですぐにそのお宝の存在に気づく事も容易いだろう。これでは初心者の冒険者が目がくらんでしまうのも頷ける。

ゾーイが、そんな思考の海に漂っていたところに――。

「――おっと……。さあ、きみの力を貸しておくれ――『|纏霊呪刃《ゴーストドライブ》』」

隙をついて己に迫ってきたストーンゴーレムを、ゾーイは【強力な死霊】を纏うことで、即座に打ち倒す。

そして、偵察とストーンゴーレム達の討伐を終えたゾーイは、老人にこう提案をした。

「最奥に着くまでは多少余裕がある。油断は禁物だけど、少し話をしながら進んでいこうか」

●

少し奧へと進めば、そこにはストーンゴーレム達は不自然なほど存在しなかった。

ただ、輝くばかりの宝石の原石だけが無秩序に大量に顔を出している。

「さて、老人――」

ここだけの話だと釘を刺されていたため、昨夜聞いた名前を呼ばないでいたゾーイの声掛けを、老人は片手で制す。

「ここまでくれば、もう“最後”じゃ。皆に知られても構わん」

そう、嬉しさと寂しさが混ぜ合わされたような声色で、老人――“アパタイ”はゾーイに告げた。

「――そうか。では“アパタイ”。まずは単純に興味があるから、この辺りに見えている原石についての知識を聞いてみたい」

「ふぉふぉふぉ。儂にそれを聞くのは中々酷な話じゃぞ? 何故ならば、儂はそういうのにとんと疎いからのぅ」

「おや。そうなのかい?」

「うむ。そういうのに詳しいのは、メンバーの中で唯一の女であった魔術士――“メシスト”じゃったかのぅ。儂も含めて、他の者はてんで知らんかったわぃ。パーティ名である“リンカイセキ”という名も、“メシスト”の一存で決まったようなものじゃしな」

アパタイがそう言って頷くのを、ゾーイは意外そうな表情を浮かべる。

わざわざ、各々に個別の宝石をなぞらえて埋め込まれた首飾りを、パーティの証としていたのだから、それなりの知識があるのだろうと思っていた。

だが、どうやらそういう訳ではないらしい。

しかし、取っ掛かりにしては上々だ。そのまま、目的であった昔の話をもう少し聞いてみようとゾーイは続けて質問を投げかける。

「こういった鉱石や宝石は、換金してからパーティ皆で山分けしていたのかい? 加工して使えるようなものは、探索時の取ったもの勝ちだったりは……流石にしなかったかな」

「ふっ……はははははっ!」

そんなゾーイの問いかけに、アパタイは昔を思い返して、大声で笑い出した。

突然の出来事に、ゾーイは驚いてしまう。

「そ、そんなに変な事を聞いたつもりは無かったんだが……?」

「いやぁ、すまんすまん。そうじゃな。“流石にしなかったか”か。普通はそうじゃよ。普通はな」

アパタイの琴線に触れたのは、どうやら“探索時取ったものの分配方法”についての話だったらしい。思い出し笑いを必死に押し殺しながら、アパタイは皆に言い聞かすように答える。

「戦果に応じてやら色々とパーティ毎に分配方法はあるようじゃが……。うちは“取った者勝ち”じゃったよ」

だからこそ、戦闘中だろうがなんだろうが、良い物を見つければ全員が戦闘そっちのけで走り去ってしまったりして、よく胸ぐらを掴み合って喧嘩していたと、アパタイは笑う。

そして辿り着いた、最奥のエリアへと続く扉の前にして大事にしていた首飾りを外して掌に乗せると、懐に忍ばせていた三つの首飾りを取り出して、合計四つの首飾りを重ねて握りしめて告げた――。

「――ただ今回だけは、儂に譲ってくれぬか。他に何も要らぬ。ヤツを討ってくれるならば良し。もし勝てぬと感じたならば、儂なんぞ捨てて逃げてくれ。ただ、この通りじゃ。未だ共におられずに、この先に眠っている“仲間”を。儂がこの手に抱いて“再会”出来るだけの時間を、くれ」

第3章 ボス戦 『慾神教団教祖『ヴォラレックス』』

●≪追憶 1≫

『なんだよ。結局、俺だけ除け者扱いかよ』

いつもの酒場にて。

あれだけ散々どうでもいいなどとほざいていた残りの三名が、三日がかりで行われた魔術士の個別の説得によって折れた上に、妙に乗り気な姿に俺はふてくされていた。

『そう拗ねるなよ、“アパタイ”。こればっかりは折れざるをえなかったというか!』

悪びれた様子も無く、剣士が男の肩に手を回して、上機嫌に酒を一気に飲み干す。

『うむ。違いない。“メシスト”は魔術馬鹿で、そういった教養なんぞは孤児院前に捨てられたときに一緒に捨てられたものかとばかり思っておったぞ――って、ここでそんな魔法はやめろ!』

剣士の言葉に、同意とばかりに首を縦に振るタンクの盾騎士が、目が座った魔術士が詠唱を始めた姿に慌てて止めに入る。

『まあまあ。私達が冒険者としては先輩なわけですし? 先輩の言うことを素直に聞くべきですよ。あ、拒否するつもりなら、前回貴方がトラップ解除に失敗したときに負った、我々の肉壁……もとい盾である“トーズ”の治療代支払ってください。一括で。今すぐに』

ホレホレと手招きして、治療代を人質に要求を突き通そうとする癒者。

『くそっ……! 普段はあれだけ口汚くお互いを罵り合ってるくせして、こういう時だけは結託しやがって……!』

そんな癒者の手を払いのけ、俺はテーブルに肘を突いて、頬杖をつく。

『大人の女性の魅力が成せる説得術ってだけよ』

『は? 貴様、その台詞、もう少し胸回りを増やしてから――ってだから魔法はやめろ!』

『お前、盾騎士だろ。どうにか止めろよ』

『騎士といえば、剣士のくせして名前に騎士とついている“ズルナイト”、貴方もでしょう。あ、すいません。その前にズルっていう性格を表している文字がついてましたね』

四人が器用にも互いの額を押しつけて、胸ぐらを掴み合って互いを睨みつける。

その姿に、呆れながらもいつものように俺が割って入り、話を本題に戻すために疑問を口にした。

『それで? 結局、パーティ名は何にしたんだよ?』

そうすると、先程まで今にでも取っ組み合いの喧嘩でもしかねなかった四人が、顔を付き合わせてから一斉に俺の方を向いて、満面の笑みを浮かべてパーティ名を宣言した。

『『『『|私《俺》達のパーティの名は――!』』』』

●≪現在≫

「ごきげんよう、冒険者達。私の名は『慾神教団教祖『ヴォラレックス』』。今日限りの付き合いになるだろうけれど、宜しくさせていただくわ」

ダンジョンの最奥で、能力者達を待ち構えていた『慾神教団教祖『ヴォラレックス』』が、訪れた能力者達を見下ろし、仰々しくお辞儀してみせた。

どの能力者達も『憤怒』に燃えているように見える。

手前に設けた釣り場において、その戦闘力の高さは充分に承知していたヴォラレックスは、そんな能力者達から視線を逸らすこと無く歓迎するように微笑む。

だが、一人。

ヴォラレックスが能力者達に目を奪われている隙に、こちらなど見向きもせずに床に這いつくばっていた老人が立ち上がったかと思えば、穏やかな表情をたたえてヴォラレックスの前に歩み出た。

「……やっとじゃ。やっとこれで“仲間と共に死ねる”」

そう告げる老人の片手には、五つの首飾りが重なり合っていた。

ヴォラレックスからすれば、その老人との面識は無いように思えたのだが、人間というのは僅かな時間で老い、その姿を変化させるものだ。その事に対して何も思うところはないが、人間が抱く七つの感情を信仰し、その感情を強く抱いた者を喰らうことを至上とするヴォラレックスにとっては、穏やかな感情が強い老人は邪魔な存在でしかなかった。

以前に出会った事があるのかと思い返そうと老人を眺めたところで、あることに気がつき、ヴォラレックスは老人の事を思い出す。

そして、老人――アパタイの心を強く揺れ動かす言葉を紡いだ。

「その“無駄としか思えない能力”。確かに、見覚えがあるわね。随分と効果は弱っているようだけれど……そう。貴方、あの時の――“リンカイなんとか”って名乗っていたパーティの生き残りなのね」

「“無駄としか思えない能力”? なんの事じゃ。何を言っておる?」

あの時から数十年の歳月が流れている。

己のパーティの存在など、すでに忘れ去られているものばかりと思っていたアパタイは動揺し、ヴォラレックスの告げた“無駄としか思えない能力”という、まったくもって心当たりが無い代物に戸惑った。

「わざわざお仲間の一人を死ぬ寸前までの傷を負わせてから『大切なお仲間達を殺す』と宣言したにもかかわらず、『憤怒』を覚えるよりも先に逃亡を選んだ珍しいパーティだったから覚えているわ。仲間の能力によって辛うじてダンジョンに入れる程度の力しかない貴方一人を逃がしただけで、勝利宣言した愚か者達の集まりだったわ」

「何を、言って……」

己の力は仲間の能力によって与えられたもの?

そんな話など、一度も言われたことはなかった。

それでは、本当に己は足手纏いでしか無かったではないか。

何故、言ってくれなかった。

何故――。

「――ひょっとして。知らなかったの? それとも、その程度の効果しかない能力だもの。その大事とほざいていたお仲間は、実はあなたを荷物持ちにでもさせるつもりだったから、そのことについてなにも言わなかったのかしら?」

「きさまぁぁぁ!!」

ヴォラレックスの、侮蔑を含む言葉と、その視線に。

アパタイが激高し、周りに居た能力者達の制止を振り切ってヴォラレックスに殴りかからんと駆け出す。

しかし、辛うじてモンスター化しない程度にしか冒険者としての力を持っていない者が、ヴォラレックスに敵うはずも無く――。

「グハッ……!」

――まるで不愉快なハエでも追い払うかのように振るわれた、ヴォラレックスの一撃によって壁へと叩きつけられ、大きく血を吐いた。

明らかに致命傷であるにもかかわらず、同行した能力者に対して血を吐きながらも『もう充分だから逃げよ!』とアパタイが叫ぶ。

「さぁ。これで邪魔者は消えたわ。あなた達のその『憤怒』。存分に喰わせてもらいましょうか――!」

すでに死ぬ寸前であるアパタイに興味は失せたのか。

ヴォラレックスは、アパタイを放置したまま能力者達へと向かい直すと、戦闘の開始を告げた。

●≪過去 7≫

その四人は、【愛すべき家族】という【欠落】を抱えていた。

その四人は、己以外の他者すべてを憎んでいた。

その四人は、他の三名が同じであると見抜き、忌み嫌っていた。

そして四人は――。

『今日からここに住む“アパタイ”よ。しっかりと面倒を見るのよ』

――その時初めて、他人に憎しみ以外の感情を抱いた気がした。

慾神教団教祖『ヴォラレックス』が、その翼で空を舞う。

巨大なドーム状の天井は、深紅の宝石が無数に埋め込まれており、それを背にするような形で佇むヴォラレックスは、挑発するかのように攻撃を促してきた。

「はっ、逃げろって誰に言ってるのよ爺さん、そこで大人しく見てなさい、冥途の土産ってもんを持たせてやるわっ!」

アーシャ・ヴァリアント(ドラゴンプロトコルの竜人格闘者・h02334)が、その挑発に乗って、空を滑空してヴォラレックスへ迫る。己の攻撃範囲にヴォラレックスを収めた瞬間に、アーシャは拳を振るう。

だが、そう容易く簒奪者である彼女に攻撃が届くことは無い。

「随分と自分の腕力に自信があるようだけれど……。駄目ね。昔も今も、少し力を持てば人間は驕り、己の立ち位置すら見失う」

ヴォラレックスが、己の拳を片手で掴んで力比べをしている最中、告げた言葉にアーシャは反論する。

「死にかけの爺さんをぶっ飛ばした程度で、調子に乗ってるアンタの方がお笑いだわ。残念ね。アタシは人間じゃなく、ドラゴンプロトコルよ!」

「へぇ。なら、尚更じゃない。|竜《ドラゴン》でありながら、人間の姿に堕とされた身で驕るのは良くないわ」

そのヴォラレックスの発言は、正しくアーシャの逆鱗に触れた。

「殺すッ!」

本来であればアーシャは挑発するつもりだったが、感情というものを神格化するほどに理解しているヴォラレックスの手によって逆に挑発されてしまうことになる。

しかし、それでもアーシャは冒険者で言えば高ランクに位置する者。熱する感情を制御する術は心得ていれば、そうやって熱くなった相手に、敵がどのような手段を取ってくるかは知っていた。

「そうやって熱くなるところが未熟なのよ。――『クリミナル・ディスペア』」

一直線で突っ込んでくるアーシャに対して、ヴォラレックスが【人の欲望が具現化した肉塊】を破裂させる。

「そうね。そうくるでしょうね」

「――ッ!」

先制攻撃を仕掛けてきたヴォラレックスに対して、アーシャはそう告げてニヤリと笑ってみせた。

「避けたらデバフ食らうなら避けなきゃいいでしょ――『|竜姫鏡反衝《ドラゴニック・リヴェンジャー》』!」

アーシャが全身を覆った|竜姫煌羅《ドラゴニック・オーラ》でヴォラレックスの攻撃を反射し、更に【怪力】と【二回攻撃】を用いたカウンターを叩き込む。

「クッ……!」

吹き飛ばされて、壁に衝突して土煙の中へと消えたヴォラレックス。

そして追撃と言わんばかりに、アーシャはその土煙の中に【|灼熱の吐息《サラマンドラ・バーン》】を放つ。

「はぁ……」

だが、その攻撃を終えたアーシャも無事とは言えない代償を支払っていた。

たった一度のカウンター攻撃。

それでも、それを放ったアーシャは荒い息を吐いていた。

相手の攻撃を反射という手段で無効化し、更にカウンターによって攻撃を加えることが出来る『|竜姫鏡反衝《ドラゴニック・リヴェンジャー》』だが、その反動で技を放った【腕】が骨折してしまうのだ。

鈍痛が響く中。

それでも、アーシャは土煙の中に消えたヴォラレックスに対して告げた――。

「――驕っているのはどちらか。わかってもらえたかしら?」

●≪過去 6≫

その四人は、互いを忌み嫌っていたが彼の前では喧嘩することを控えるようになっていた。幼いながらも、泣く赤子には勝てなかったのだ。

それでも、四人は彼よりも年上であり、早くに孤児院を去ることが決まっていたが、どういう訳か己達には『冒険者』としての素質があった。

故に、この孤児院から巣立てば、お互い別々に生き“富と名誉を得て憎むべき他者を見返すこと”だけを考えていた。

そんな中。

彼が孤児院に来て数年が経ち、言葉を話すようになった時に語った夢が、四人の運命を決めた――。

――皆と一緒に、冒険者になって冒険したい!

土煙の中から姿を現した慾神教団教祖『ヴォラレックス』は、変わらず笑みを浮かべていた。

フラリと身体が揺れたところをみれば、明らかにダメージを受けているには間違いない。間違い無いのだが、ヴォラレックスはそれ以上にこの中に渦巻く強い“感情”に陶酔していた。

「ふふっ……。ここまで強く、喰らい甲斐のある“感情”を抱く者達は久しぶりだわ」

そのまま、戦闘仕様である鉄十字怪人となっている|明星・暁子《あけぼし・るしふぇる(鉄十字怪人・h00367)の前へ歩み寄ってくる。

「……確かに、私は今、憤怒というか悲しみと言うか……やりきれない気持ちを抱えている」

手が届く距離で足を止めたヴォラレックスに、明星は己の気持ちを確認するように、素直に今の感情を吐露した。

「そのようね」

「人生は悲しみと不条理のタペストリーだ。だがそれでも! このような結末があって良い訳がない! ヴォラレックス、あなたにこの感情の捌け口になってもらおう!」

その明星の感情を慈しむように肯定するヴォラレックスに対して、明星は声高々にそう宣言すると、激情に身を任せるように【半自律浮遊砲台・ゴルディオン】を起動させた。

「それでいいわ。存分にその感情を私にぶつけなさいな。それこそが戦いであって、私達『慾神教団』が信仰し、求め欲するものなのだから」

ヴォラレックスが、明星の声に対する返答だと言わんばかりに、【人の欲望が具現化した肉塊】を破裂させる。それと同じくして、明星は【半自律浮遊砲台・ゴルディオン】の射程まで跳躍すると後先制攻撃を放つ。

しかし、いつの間にかそこはヴォラレックスが生み出した領域の中であり――。

「なっ!?」

「――残念。私に敵対する|貴女《咎人》が、罪を贖うために攻撃を失敗させたようね」

攻撃が逸れてしまったことに明星が驚きの声を上げると、ヴォラレックスは優しく諭すように語りかけた。

だが、明星の攻撃は、その能力はそれが全てでは無い。

――攻撃を放った後、【闇】を纏い隠密状態になること。

この二段構えこそが、明星の能力の真骨頂。

たとえ、ヴォラレックスの領域によって行動に制限が掛けられようとも、その動き自体を覆い隠してしまえばいい。

明星がすぐさま攻撃を仕掛けてくると思い、身構えるヴォラレックス。

しかし、一方の明星は攻撃よりも先に老人――アパタイの前に行くとその容体を確認した。

(……攻撃と壁への衝突による骨折。この様子だと折れた骨が内臓系を傷付けている可能性があるな。くそっ!)

元々、アパタイは寿命が尽きそうだったのだ。

ここで救命出来たとしても、その効果にどれほどの意味があるというのか。

分かってはいる。分かってはいるが――それでも、生きて欲しいと願わずにはいられない。

だが、そんな状況をいつまでも許すヴォラレックスでは無い。

「……ああ。なるほど。そこなのね」

そう言って、アパタイの前に立ち塞がりながら容体を確認していた、姿が見えないはずの明星へ視線を向けた。一向に攻撃が行われないことに疑問を抱いたヴォラレックスだったが、人間がどういう行動を取るのかはよく知っている。

どうせ下らぬ感情に流されて、助かりもしないはずの仲間の下へと駆けつけでもしているのだろう、とアタリをつけた。

「――ッ!」

救命活動を行いたかったが、そうも言ってられなくなってしまった。

このままでは、ヴォラレックスの攻撃にアパタイごと巻き込んでしまう可能性すらある。

一刻の猶予も無い。

ならば――。

「――これ以上、この人を傷つけされる訳にはいかない!」

「チィ!?」

控えさせていた【半自律浮遊砲台・ゴルディオン】を起動させ、明星はヴォラレックスの領域外からの遠距離一斉射撃を以て、ヴォラレックスを爆炎の海に沈めた。

●≪過去 5≫

孤児院を巣立った後、四人は行動は共にしているが別々の『冒険者』として生計を立てていた。

そこで、四人共が偶然|神聖竜詠唱《ドラグナーズ・アリア》という能力に似た力を得る。

だが、そんな『誰も傷つける事のない願い』などといった注釈がついた能力のことなど、周囲を忌み嫌っている四人は使用することもないまま時だけが過ぎていった。

そんなある日。

孤児院から巣立ってきた彼が、悔しげに瞳を揺らしながら『冒険者』になれていないと告げた。

――その時、ふと。

――かつて得て忘れ去っていた能力の使い道を、見つけた気がした。

「感情を喰らう割には何も判っていないんだな、お前は」

慾神教団教祖『ヴォラレックス』と対峙して、クラウス・イーザリー(希望を忘れた兵士・h05015)は開口一番そう告げた。

「……へぇ。なかなか面白いこと言うじゃない」

ヴォラレックスが、少し苛立った様子を見せたまま、クラウスに続きを促す。

「その勝利宣言の価値すらわからないんだな。感じるのは怒りよりも憐れみだよ」

「ふっ。その割には、随分と内心は荒ぶっている様子だけれど――」

――試してみましょうか。

そう言って。

ヴォラレックスは、クラウスとは違う方向へと視線を滑らせると『セブンヴァイス・ガーディアンズ』の能力を発動させる。

そして、【今までに喰らった欲望で創造した剣を下賜】する事で【ヴォラレックスの忠実な守護騎士】に変身させると、その守護騎士達に一斉にアパタイへの攻撃を指示した。

「――ッ!!」

クラウスが間に合ったのは奇跡に近かった。

振り下ろそうとする守護騎士達の隙間をすり抜けて、クラウスはアパタイを抱きかかえて地面を転がる。それでも、やはり振り下ろされた剣の全てを回避しきることは出来ずに、アパタイを庇うように伸ばしたクラウスの腕に複数の傷を作った。

「お見事。随分と必死なようね」

「おまえ……!」

そんなクラウスの姿に、拍手を送るヴォラレックス。

すぐにでも攻撃を仕掛けたくなるが、クラウスは冷静に己の気持ちを律すると『忘れようとする力』でアパタイの回復を試みる。

しかし――。

「――無駄よ。便利な回復能力を有しているようだけれど、そいつは傷を治したところで死ぬ。お仲間達も随分と頑張って、無駄に生き長らえさせようとしているけれど死という事象までは変えられない」

そう告げるヴォラレックスに、クラウスは一言『そうか』とだけ答えると、アパタイを仰向けにゆっくりと寝かせると【高速詠唱】と【全力魔法】を用いて【範囲攻撃】で、ヴォラレックスと守護騎士を纏めて攻撃を開始する。

一緒に死にたい気持ちは理解できる。

だが、それでも生きて欲しいと思った。

それが、クラウスの素直な思いだ。

守護騎士達が、弾幕を抜けてクラウスへと剣撃を浴びせる。

しかし、クラウスの傷は『忘れようとする力』で癒やされ、致命傷を負わされる前に守護騎士達を薙ぎ払った。

そして、弾幕によって視線を遮られていたヴォラレックスの下へ、一足を以て肉薄してみせる。

「くッ――!?」

ヴォラレックスも咄嗟に守護騎士に前面に置いて、その攻撃から逃れようとするがクラウスの一閃はその守護騎士ごとヴォラレックスを斬り裂いた。

「悪いね、俺の得意分野はこっちなんだ」

致命傷まではいかずとも、クラウスの身体には至る箇所には剣で斬られた跡がある。

だが、それをモノともせず、クラウスは膝をついたヴォラレックスに向けて冷たく言い放つのであった。

●≪過去 4≫

『……貴女、正気?』

目の前の敵が、何か言っている。

馬鹿め。残念ながら、この身体はすでに音を拾えるほど余裕など無い。

『死んでも、時間を稼いでやるわ』

上手く発音出来ているかも怪しい。

だが、それでいい。

魔法を使うことだけに、精神を、命を使え。

ああ、自覚してしまった。

私はいつの間にか、あんなにも馬鹿共との時間を愛していたのか。

気づかずにいた己の中にある【欠落】が埋まっていく感覚と、同時に力が失われていく事を実感する。

これでは復活など出来そうに無い。

全くもって最悪だ。最後の最後まで面倒な男共だった。

でも――最高に幸せだ。

だから、私は最高の笑顔で虚勢を張ってやる。

『最高のパーティ『リンカイセキ』の名付け親。舐めるんじゃないわよ』

一方、戦闘の様子を窺いながらも、|如月・縁《きさらぎ ゆかり》(不眠的酒精女神・h06356)は、アパタイの下に駆け寄って能力を行使していた。

「アパタイさん!? ダメです。全く充分ではありません――『|透光《クリア》』!」

如月の周囲が【酒精女神の槍アテナ】から創造した【透光】に包まれる。

必死に問いかけるが、老体であるアパタイが致命傷とも言える傷を負ったのだ。如月の声にも、呻き声しか返ってこない。

そんな中、如月は先程慾神教団教祖『ヴォラレックス』が語った話の中にあった一言に対する疑問が渦巻いていた。

(“リンカイなんとか”……? それってまさか“リンカイセキ”なのでは? 燐灰石は日本語名称、和名であって、一般的な呼び名は――)

――アパタイト。

如月の頭を過ぎった宝石の名。

それが、もし仲間が彼を必死に逃がそうとした理由であったのならば。

アパタイは如月に告げていた。

冒険者になりたいと、そう望んだ事こそが己の最初の罪だったのではないかと。

だが、彼の仲間が命を賭した理由が“この理由”だったのであれば。

宝石に唯一詳しかった魔術士の拘りが詰まった代物が、仲間の証を示す首飾りだと語っていた。

そして、それになぞらえたようにつけられたパーティ名。

彼を除く全員が急に乗り気になった理由が、それであったなら――。

――ならば、アパタイが罪だと語った“最初”なんてもの自体、無いではないか。

アパタイに天寿を全うしてもらうべく、如月は能力を戦闘の傍らで倒れているアパタイのみを指定、透光の加護を与えた。

彼のそばに留まり、保護・回復状態を維持に注力する。

「アパタイさん! 聞こえていますか!“リンカイセキ”とは和名であって、一般名称は“アパタイト”! きっと貴方の名になぞらえたものです!」

どうか聞こえていて欲しいと願う。

そんな想いを込めて、如月はアパタイに呼びかける。

「……“ターコズ”か。儂は、金は支払わん、ぞ……馬鹿め」

先程まで、全くと言っていいほど反応を返さないでいたアパタイが、如月を虚ろな瞳で見上げて弱々しく笑った。

きっと、治療を受けているこの状況で仲間である癒者の姿を幻視したのだろう。目の前で治療を施している人物の性別さえも認識出来ぬほど危険な容体で、如月の言葉の意味を理解出来るかどうかは怪しい。

それでも、如月は叫ばずにはいられない。

伝えずにはいられないのだ。仲間がアパタイに託したはずの想いを。

だが、そんな状況をヴォラレックスが許すはずも無い。

「――『スローンズ・オブ・ドゥーム』。悪いけれど、わざわざそんな死ぬ人間のために無防備でいてくれているんだもの。自由に攻撃させてもらうわ」

ヴォラレックスが能力によって速度を増した攻撃を繰り出す中で、アパタイを守るように前に出て攻撃の的になる如月。【多重詠唱】と【高速詠唱】を併用して手数を増やし、【属性魔法】によって近づけまいとするが、能力によって強化されたヴォラレックス相手には分が悪い。

アパタイが美人だと褒められた如月は、今ではヴォラレックスの攻撃によって大小様々な傷を負っており、痛ましく思える。

だが、そんなもの今の如月にとってはどうでも良かった。

(“アパタイさんを死守する”。それが出来れば私の勝ちよ。ふふっ……今回の任務完了後のお酒は、強めのものがいいですね)

ああ、きっとパーティ名を名付けた魔術士の彼女も同じ気持ちだったはずだ。

ヴォラレックスが望む“憤怒”ではない。

それでも、強固な意志を宿し、燃えるような瞳を宿す如月は強く――美しかった。

●≪過去 3≫

『……最後に本当の想いを込められたか』

走り去っていく三人の後ろ姿を眺めて、呟く。

己は今から死ぬだろう。

そして――たぶん復活は出来ない。

最近、どうにも力が失われていく感覚があったが、なるほど。

己が『冒険者』であるために【欠落】が、【愛すべき家族】であったとは今更ながら気がついた。

ああ、駄目だな。

自覚してしまえば、なんてことはない。

五人で過ごした日々が、幸せな時間だったと素直に思える。

まるで恐怖を煽るように、ゆっくりと歩いてくる敵に盾を構えた。

そうか。“メシスト”のヤツ、魔術士のクセして随分な時間を稼いでくれたではないか。

ならば、盾である己がその倍は時間を稼がなければ、面目が立たない。

『『リンカイセキ』の盾らしく、意地汚く持久戦といこうじゃないか』

「……お爺さんの終わりが、怒りと無念を抱えたまま迎えられて良いわけがないんだ。どんな想いでここへ来たのか……。それを嗤うなんて、俺は絶対に許さないよ!」

ベル・スローネ(虹の彼方へ・h06236)は声を荒げ、慾神教団教祖『ヴォラレックス』を睨みつけた。

「それはそれは。私もその死に損ないを煽った甲斐があったというものだわ」

そんなベルの『憤怒』の感情に陶酔するかのように、恍惚とした表情を浮かべながらヴォラレックスは言い放つ。

何故ならば、その感情が剥き出しであればあるほど、それを喰らうヴォラレックスにとっては最高のご馳走なのだから。

「そして、それを美味しく仕立てるのもまた私の役目ね」

そう言って、ヴォラレックスは【人の欲望が具現化した肉塊】を創り出した。

それは近距離で破裂すれば大きなダメージを受け、たとえ回避したとしてもヴォラレックスが絶対的な優位性を保てる領域を生み出す代物だ。

ヴォラレックスは、最上級のディナーとなったベルを喰らうために、その肉塊を破壊して領域を展開させようとしたのだが――。

「――させないっ!」

その行動を読んでいたベルは、すでにもう駆け出していた。

(相手は強烈な破裂攻撃を仕掛けてくる…それに、たとえ当たらなくてもこっちが不利になる領域を展開してくる……。だったら、全部当たって受け止めるくらいのつもりで!)

ダメージを負う覚悟で、敢えてヴォラレックスに対して接近戦を仕掛ける。

「くっ……!? 正気!?」

まさか、己から破裂によるダメージに踏み込んでくるとは思ってもみなかったヴォラレックスは驚愕の声を上げ、咄嗟に距離を取ろうと後方へ飛び退こうとするが、すでにベルは目の前の距離にいた。

「俺はなんたって錬金『騎士』だからね!」

ベルは誇るように叫び、ミスリルシールドを構えながら注目魔法でヴォラレックスの攻撃を引きつけながら魔力をチャージする。いくら肉塊の破裂によるダメージを至近距離で浴びようとも、【吹き飛び耐性】によって踏み止まり、決してヴォラレックスが望む距離を取らせない。

いくらベルが優れた騎士であっても、これだけの時間攻撃を受け続けて無事でいられる訳も無く、その身体には大小様々な傷が刻まれて痛々しく見えるだろう。だが、チャージの最中であれば全て後回しに出来る。

それに、ベルの後には守ると決めた老人――アパタイがいるのだ。

ならば、騎士である己が引けるはずがない――!

「――くそっ! ピッタリとくっついて離れない鬱陶しいヤツね!」

ヴォラレックスは、そう叫んだとき。

己は随分と昔にも、似たような台詞を騎士に対して吐いたことがあることを思い出し、思わず攻撃の手を緩めてしまった。

「――ッ! 今だぁ!!」

その僅かな隙をついて、ベルがフラッシュライトでヴォラレックスの視界を遮ると同時に、渾身の【バスターランスによる衝撃波を伴う薙ぎ払い】を放つ。

「しまっ――!?」

極限まで溜められたその攻撃が、ヴォラレックスの腹を捉える。

吹き飛ばされるヴォラレックスを眺めながら、ベルはチャージ中に受けたダメージが

一気に押し寄せて思わず床へ片膝をつきそうになるが、必死に耐える。

「お爺さんの痛み、少しは思い知ったか!」

これ以上アパタイを傷つけさせたりしないと意思を示すかのように盾は掲げ、土煙の中に消えたヴォラレックスに向けて、ベルは雄々しく叫ぶのであった。

●≪過去 2≫

『これもまた運命ってやつか』

仲間の証である首飾りに埋め込まれた二つ目の宝石の輝きが消えた事を確認して、思わず笑ってしまった。

ご丁寧に順番をこちらで決めさせてくれるなんて、素敵な死神だと。

まぁ、その意味なんぞ小っ恥ずかしくて言えたもんじゃない。言えたもんじゃないが――悪くはない。

アイツが、その意味に気づくことはないだろう。

だが、アイツの命が尽きる頃にでも俺達の馬鹿話をして、この首飾りに秘められた意味が気づく者が居てくれたならば。

ああ。

それだけで、充分だ。

先に逝った“メシスト”と“トーズ”を表す『アメシスト』と『トパーズ』の宝石を撫でていると、目の前に辿り着いた敵が面倒くさそうに口を開いた。

『さっきから『リンカイセキ』『リンカイセキ』と五月蠅いわね。その名乗りになんの意味があるって言うの?』

おっと。あいつらはそんな格好つけやがったのか。

なら――。

『『リンカイセキ』の特攻隊長の俺様だ。気合いだけで追い縋ってやるぜ』

「汝とはまだ語らいたい。まだ、去る訳にはいかんな。記されなかった者にこそ、記す者が必要だ。我は、そのために這う蟲なれば」

|和紋・蜚廉《わもん・はいれん》(現世の遺骸・h07277)が、仰向けにされたままのアパタイに背を向けたまま告げた。

慾神教団教祖『ヴォラレックス』も、能力者達がすでに死ぬ寸前である老人によほど条を抱いていることを見抜き、わざと攻撃しようとする素振りすら見せてくる。

だが、その攻撃をいなしながら和紋は言葉を続ける。

「……汝のような老いぼれを、我は見た事がない。誰よりも未練を口にし、誰よりも誇り高い死を望んでいる――」

――語れ。誰に向けても構わん。我が、その聲を頁に残す。

そう言い残し、和紋は地を蹴って接敵機動を開始した。

その姿に、無様に倒れ伏した老人の殺した仲間達の姿を思い返して、ヴォラレックスは面倒くさそうな溜息をついて【人の欲望が具現化した肉塊】を取り出す。

「はぁ……。その死に損ないを見たせいか、そうやって馬鹿みたいに一直線に突っ込んでくる姿は、あの苛立たしい馬鹿共を思い出して気分が悪いわ」

そう言って、肉塊を破裂させようとした瞬間――。

「――『|赫影潜行脚《カクエイセンコウキャク》』。駆けるっ!」

肉塊の破裂よりも早く、跳躍と共に【赫裂脚】でヴォラレックスの身体を打ち抜くと、即座に姿を塵影に沈めながら声を落とす。

「貴様の語った無駄に、価値など測れぬ。語られなかった者の聲に耳を塞ぎ、名を奪った貴様が、語るなど片腹痛い」

塵影から和紋の声が響く。

「所詮は弱者の戯れ言ね」

だが、そんな和紋の言葉をヴォラレックスは切って捨てた。

アパタイの仲間達を嘲笑うような口ぶりで。

「貴様っ……!」

激高した和紋が、ヴォラレックスの死角へと素早く移動し、その脚で打ち抜かんとする。しかし、そこはすでに先程取り出した肉塊を破裂させて己の優位な領域を展開し終えていた場所だった――。

「――ぐっ!」

「私の攻撃を発動よりも先に攻撃した速度は大したものだわ。褒めてあげる。だけど、発動より先に攻撃を差し込まれたからといって消えるほど、ヤワな能力ではないわ」

攻撃態勢に入ったところでその態勢自体が崩れてしまい、そこにヴォラレックスに手を掴まれると共にねじ上げられて、和紋は身体ごと地面に叩き伏せられた。

「貴方のようなタイプはね。少し煽れば激情に駆られて攻撃を仕掛けてしまう。その上、なまじ戦闘経験があるせいか、死角を突く癖もついているわね。酷く読みやすい」

ヴォラレックスは感情を神格化するだけあって、感情についての造詣が深い。

そのため、どういうタイプが、どういう感情を抱いたとき、どういう行動をとるのかをよく知っていた。

それを理解した和紋だったが、同時にある事実に気づき、更なる怒りを身に宿す。

「貴様っ……! それを識るためにどれほどの人を殺めた!」

「あら、意外に勘が鋭いわね」

和紋が怒りに任せて、押さえつけられていた身体を無理矢理動かして拘束から逃れるとヴォラレックスは少し驚いた表情を見せながらも、身体を跳ね上げると同時に放った和紋の蹴りを華麗に躱す。

「ほら、駄目じゃない。無理矢理に動かしたせいで、その片腕使い物にならなくなっちゃったじゃないの」

「ぬかせ……!」

軽口を叩くヴォラレックスだったが、ここで予想外の出来事が起こった。

なんと、関節を決めていたところを強引に逃れたことで、動かせなくなっているはずの腕を和紋が振りかざしてきたのだ。

「きゃっ――!?」

防御が間に合わず、まるで壊れることすらお構いなしに振るわれた和紋の剛腕によって、ヴォラレックスは逆に地面へと深く叩き伏せられることになる。

膝をつきながらも起き上がったヴォラレックスに対して、和紋は折れて小刻みに痙攣を繰り返す腕を敢えて突き出して握り拳を作ってみせると、ヴォラレックスに言い放つ。

「貴様が、どれほど感情を読むことに長けていようが関係など無い……! このような痛み如きで引けぬ理由が我にはあるのだ……!」

その和紋の姿が、ヴォラレックスには昔に見たことがある誰かに重なって見えた。

●≪過去 1≫

『ふぅ……。お待たせしましたかね?』

彼が逃げ去った姿を確認して、律儀に待っていた敵と向かい合う。

『他の人間なら死んだわよ』

『そうでしょうね』

あの剣士――“ズルナイト”が、生きたまま敵を通すわけがない。

平然と返した私に、敵が一瞬呆然とした表情を浮かべると、次の瞬間には怒りを露わにしていた。

『ドイツもコイツも……ッ! 穏やかな感情のままで、仲間を殺されたことを平然と受け止めてくれるわね……!』

ああ、それは確かにご愁傷様である。

残念ながら、私も今こうして死と対峙しているにもかかわらず、心は穏やかだ。

『大事なものが、分かりましたからね。それをすでに手に入れていたことも、こうして死に直面することで認めることが出来ました』

だから、彼が生きて逃げられた時点で我々の勝ちだと言い放ってやる。

冒険者という力が、何かの【欠落】によって生まれると聞いたことがあった。

ならば、我々四人は全員が同じ【欠落】を抱いており、それを我々は彼によって埋めてもらえたのだろうと、確信出来た。

あの日から、我々四人を繋ぎ止めていたのは、いつだって彼だったのだから。

だから、彼がこれからの人生において、胸を誇ってパーティ『リンカイセキ』であったと誇れるように最後を迎えるだけだ。

そう思い、パーティ名で名乗りを上げようかと思ったが、最後の一人ぐらいは彼に意地悪しなくてもいいだろうと思い直し――。

『――『リンカイセキ』改め『アパタイト』の癒し手“タークズ”。先に逝った仲間達と私。それから彼の死後分ですね。全員分の死後の船賃程度は、回収させていただきますよ』

「おじいちゃん!」

ネニュファール・カイエ(人間(√ドラゴンファンタジー)の未草の精霊銃士・h05128)は、倒れて動かなくなったアパタイに走り寄って座り込むと叫んだ。

だが、そんなネニュファールに老人――アパタイからの返答は無く、ただ静かに横たわっている。軽く咽せれば、血を吐く。そんな姿に、ネニュファールの視界が真っ赤に染まるほどの怒りが生まれ、身体は小刻みに震えた。

(わたしには癒せない)

アパタイの姿を確認し、ネニュファールは冷静に判断を下す。

そして、怒りに飲まれて反射的に慾神教団教祖『ヴォラレックス』へ駆けだそうとした直前。頭のどこかで冷えた部分が囁き、己の身体をその場に押し止めた。

(気持ちに振り回されて突撃するのは、おバカ過ぎる)

それで返り討ちにあってしまえば、アパタイとの大切な約束が果たせない。

確かに、自分達と一緒に入ったことで、ヴォラレックスの視線はこちらに集中して首飾りは回収出来たかも知れない。

だが、回収出来ただけだ。

別れを惜しむ事も出来ずに、仲間との想いを馳せる事も出来ず。あんな、仲間との絆を馬鹿にされたまま終わるなんて結末を、ネニュファールは認められない。

「わたし、冒険物語執筆してる人を知ってるの。結構有名人なのよ。アパタイと仲間の話するわ。皆の気持ちに残るステキなストーリーになる、期待しててね」

横たわったままのアパタイに対して、ネニュファールが言い聞かせるように、優しく語りかけた。

そして、ポケットからカリン味の飴を出す。包み紙を雑に剥ぎ口へ放り込めば、アパタイと過ごした昨夜が思い返された。

様々な話を聞かせてくれた。

失敗談のような笑い話が多かったけれど、それを語るアパタイの笑顔が、どれだけその思い出を大事にしてきたかを物語っていたか、話を聞いていたネニュファールにも充分過ぎるほど伝わってきたほどだ。

怪訝そうな顔をして、こちらの出方を探っているヴォラレックスに背中を見せたまま、ネニュファールは口に入れたばかりの飴玉をガリガリと噛み砕き、【精神抵抗】と【狂気耐性】を展開する。そして、そのまま細かく砕かれた飴玉を一気に飲み込むと、ヴォラレックスへと向き直り、びしっと人差し指を突きつけ、唇の端を持ち上げて笑って言い放ってやる。

「アナタ、冒険者をなめすぎてるわ。明日が来ないのはどっちか確認しようじゃないの。ワタシはおじいちゃんのお願い、絶対叶える!」

そう大声で宣言すると、冒険者の敵を打倒すべく動き出す――!

「――そう。私は『感傷に浸るという感情』には興味など無かったから、貴女が何か、死に損ないに囁いている姿は滑稽でしかなかったけれど。滲み出ている『憤怒』は、とても素敵だと思うわ」

「――倒すッ!」

「やってみなさいな」

己へと駆けるネニュファールに対して、ヴォラレックスは即座に『セブンヴァイス・ガーディアンズ』を発動させ、【ヴォラレックスの忠実な守護騎士】を召喚するとネニュファールへと突撃を指示する。

「邪魔っ!――『竜漿魔眼』!」

死を厭わぬ、相打ち覚悟の騎士達の前であっても、ネニュファールは疾走を止めない。【鉄壁】によってダメージを軽減させつつ、必殺の距離を保つ。ネニュファールは全身の【竜漿】を【右目】に集中すれば、その右目が激しく燃え上がり、視界内の全員の隙が見えた。

ヴォラレックスが召喚した相打ち覚悟の騎士も、決死の覚悟で近寄ろうと試みたところで【ダッシュ】と【逃げ足】によって距離が保たれてしまえば、その剣を振るえるのは一撃。良くても二撃程度だ。

その頃にはすでに、ネニュファールが発動させた『竜漿魔眼』によって炙り出された隙を突かれ、破壊されてしまっている。

「チィ……! 役に立たない騎士共ね。ならば、これでどうかしら――『クリミナル・ディスペア』」

ヴォラレックスが苛立ち、まずはネニュファールの動きを封じる作戦へと切り替えた。騎士が崩れ去る隙を突いてネニュファールに肉薄すると、手にした【人の欲望が具現化した肉塊】を破裂させる。

詰められた距離を取るために、ネニュファールが回避することは織り込み済み。ヴォラレックスは、破裂による直接の近接攻撃よりも、自身以外の全員の行動成功率が半減する【術者に敵対する咎人が罪を贖うための領域】を選んだ。

「それでも外さないわ! 花開き、実りの時! 貫け! ファルファデ!――『|バルデフィ『未草衝撃』《イタズラヨウセイシュツゲキ》』!」

発動させた『竜漿魔眼』によって炙り出されたヴォラレックスの隙に、新たな追撃の一手を加える。

「忌々しいわねッ……!」

己へと襲いかかる【未草】属性の弾丸を振り払いながらも、ヴォラレックスが悪態をつく。

ネニュファールも、ヴォラレックスの『クリミナル・ディスペア』によって展開される領域の効果を知らないわけではなかった。

だからこそ、多少失敗したところで問題無い、その弾丸がたとえ逸れたとしても、着弾地点から半径二〇メートル内の敵には【種子状弾】による攻撃を与えることが出来る『|バルデフィ『未草衝撃』《イタズラヨウセイシュツゲキ》』を選んだのだ。

ならば、と。

ヴォラレックスが再び『セブンヴァイス・ガーディアンズ』を発動させ、騎士達を盾にして【種子状弾】から逃れようとするが――。

「――させないよ。『|精霊銃連打《フュズィ・コンビネーション》』」

その声は、ヴォラレックスの背後から聞こえた。

ネニュファールが、自らが召喚した騎士という盾によって視界を塞ぐ形となったヴォラレックスの死角に潜り込んだのだ。

「グッ……! たかが冒険者如きが――!」

ヴォラレックスは声に反応して即座に振り返るが、すでに背後をとって準備を終えたネニュファールの攻撃速度に勝てるはずも無く。

ネニュファールの【精霊銃での殴打】と、持ちうる全ての技能から繰り出される連続攻撃によって、ヴォラレックスはドーム状の壁へと吹き飛ばされ、叩きつけられ地に伏した。

「はぁ……はぁ……はぁ……」

怒濤の攻めを行ったネニュファールも、息をするのもやっとの状態だ。

酸素を求め、焼けるように喉が痛む。攻撃の際に空気を吐き出し続けたせいだろう。

フラフラな状態の中、ネニュファールは背後に倒れているアパタイへと視線を向けた。

(哀しいけど寿命は仕方ない。おじいちゃんの気持ちはおじいちゃんだけのもの。大事な思いを伝えてくれた――)

「――首飾り五つと一緒に弔うから」

ネニュファールの言葉に、アパタイからの返事はやはりなかった。

だか、それでもいい。

何故ならそれは、ネニュファールにとって今更確認するようなものではなく。

あの時、鉱山エリアでアパタイと交わした、大切な果たすべき約束であり、ネニュファール自身が立てた誓いなのだから。

●≪0 旅の始まり≫

あの四人が、己を残して死んだ。

その絶望からか、それとも己だけが逃げ延びたことへの罰か。元々無いに等しかった冒険者としての力を失った。

せめて仲間達が生きた証として名を刻むことすら許されない。

どういう訳か、ダンジョンに近寄ったところで『モンスター化』せずにいられたことから、冒険者としての力は喪失していないのではと思い、一人ダンジョンへと潜ったが、結果は散々なものだった。

敵を攪乱するために身につけた動きは、鉛のように重く。

簡単な罠ですら見抜くことが出来ず、まともに前に進むことすらかなわなかった。

それでもせめて、仲間達の証を集めようと長い年月を費やした。

何度も、何度も。

一歩ずつ、愚鈍にも歩を進め、この命が尽き果てようとしている前になって、ようやく三人分の仲間の証を拾い集められた。

もう、この老体では最奥に到達することすら出来ないだろう。

だがそれでも。

無謀だと笑われようとも、命を賭してあと一人残された仲間を救いに行く。

仲間達の首飾りを落とさぬように大切に懐に仕舞い込んで、己の首飾りをかける。

そして、最後の冒険へと出掛けようとした時。

己のような老体の冒険に同行したいという者達の姿があった。

それはまるで。

どうしようもない己へ仲間からの最後の贈り物に思えて――己の首飾りをギュッと強く握った。

「……成程、今ので思っていたより悪辣な敵だという事は判った。そしてアパタイにはもう少し、仲間について考える時間が必要だという事も」

「……悪辣とは言ってくれるわね。ただ、あの死に損ないにそんな時間など残されているかどうか怪しいものだろうけれど」

ゾーイ・コールドムーン(黄金の災厄・h01339)の言葉に、ダメージが色濃く残る中であっても慾神教団教祖『ヴォラレックス』は嘲笑った。

致命傷を負った、寿命によって死を迎えようとしている人間。そのような人間に、どのような処置を施したところで結局は寿命で死ぬ。その延命になんの意味があるのかなど、ヴォラレックスは知る由もない。

だが、そんな嘲笑に拳を握りしめながらも、ゾーイは静かに告げた。

「まあ、まずは倒さないと始まらない。なるべく早く片付けようか――『|愚者の黄金衣《ヴェーリング・パイライト》』」

ゾーイが【災厄としての力とインビジブルの魔力】から創造した【特殊な「黄金化」を齎す光】を放てば、堅固な防御力と多少の傷ならば即座に回復させる力をその身に宿らせる。

「言ってくれるじゃないの、人間風情が――『スローンズ・オブ・ドゥーム』!」

それに呼応するように、ヴォラレックスはその大言壮語を後悔させんと、その全てを断ち切るために【腕力】を強化させた。

光によって怯む様子の無く駆けてきたヴォラレックスの手刀と【黄金短刀】で斬り結びながらも、チラリと己の能力下にあるアパタイの様子を窺い見るが――。

(――意識を取り戻した様子はない、か。最低でも戦闘後、会話が出来る時間がある程度には回復して貰いたいが……)

ゾーイが眉を顰める。

アパタイの“死にたい”という願いは理解しているが、けれど少なくとも今すぐ死ぬべきではないはずだ。

本人も、元々はヴォラレックスとの戦闘の意思など見せていなかった。仲間と共にあった時ですら敵わなかった相手。単身で勝てぬからこそ、我々の同行を受け入れて頼った。ここに残された、あと一つの仲間の首飾りを見つけるための時間を得るために。

ヴォラレックスによって、仲間を貶めるような発言によって引き起こされた行動。ヴォラレックスの様子からして、あれは意図したものだ。死を受け入れていた者の『憤怒』を無理矢理掻き立てた。

「許せることではないな」

「|そこ《憤怒》に至るまでの感情の動きというものは、未だに理解しがたいものね。ただ、許せないならどうするつもりなの?」

何度目かの攻防を終え、お互いの距離が離れた際にゾーイが呟きに、ヴォラレックスは呆れた様子で問いかけてきた。

その問いならば、答えは決まっている――。

「――打倒する」

ゾーイが死霊を嗾けた隙に|腕輪を外《リミッター解除》しつつ、黄金の手の条件である神話概略を語れば、その場はすでに『|黄金の手《ミダス・タッチ》』の能力下となり、ゾーイの領域へと変化していた。

「中々に興味深いお話だったわ。それで――準備は万全かしら?」

だが、ヴォラレックスは驚いた様子も無く、ただ『スローンズ・オブ・ドゥーム』によって【腕力】の強化を継続するのみ。先程のような持久戦は飽きてきたところだ。お互いの最大火力で勝負を決するのであれば、それはそれで面白い。

「…………」

ゾーイは無言で腰を落とし、【黄金短刀】を構えることで、ヴォラレックスのその問いかけの返事とする。

「それじゃ人間。それなりに愉しませてもらったわ――!」

先に動いたのはヴォラレックスだった。

脇腹を抉るような、手刀での鋭い突き。先程の攻防で、ヴォラレックスの攻撃力がどれほどのものかは理解していたゾーイは、その手刀を短刀で掬い上げるように下から斬撃を放ち、軌道を逸らす。

そして、そのまま己の身体をヴォラレックスの懐に滑り込ませ、その首を穫らんと前傾姿勢で一歩踏み込んだ瞬間――。

――ゾーイは、身の毛もよだつような死の気配を察して身体を横に逸らした。

ヴォラレックスの横を通り抜けるように通過する際、ゾーイは先程まで己が居た、空いていた懐に視線をやる。

そこには上に逸らしたにもかかわらず、強化された【腕力】を以て強引に軌道修正されて振り下ろされた、首を刈り取るような軌道を描いた手刀が放たれていた。

(あと更にもう一歩深く踏み込んでいたら、首を落とされていたかも知れないな……)

咄嗟の判断で、直撃は避けられた。

いくらゾーイの領域内において、その攻撃が必中を成すものであっても、相手の攻撃を作用するものではない。

そこを狙われた。今のダメージが蓄積されたヴォラレックスならば、渾身の一撃さえ与えれば屠れるという考えを逆手に取られて。

「チッ……!」

ヴォラレックスにとっても、渾身の一撃だった。

人間の感情を読み取った上で、張り巡らせたはずの一手を回避されてしまったことに、苛立ちを隠さず舌打ちする。

そして、ゾーイが横を通り抜けながらも放った横凪の一閃によって裂かれた己の身体を見下ろした。

「……ふっ。ちょっと趣向を凝らして、死に損ないを煽った結果がコレだなんて。私も焼きが回ったものだわ」

崩れ去る身体を眺めながら、慾神教団教祖『ヴォラレックス』はそんな言葉を呟き、そして消え去るのであった。

●知られざる≪過去≫、そして交わる≪追憶≫と≪現在≫

その男は元々“冒険者”としての力など持ち合わせていなかった。

だが、それは偶然か、奇跡か。

四人の仲間の願いによって、生まれたモノだった。

霞んでいく視界の中、アパタイは魔術士が持っていた最後の首飾りを、残りの四人の首飾りを持っていた掌に乗せて握り合わせると、随分と久方ぶりとなってしまった“五人の再会”を喜んだ。

その横で――。

「――駄目、か」

能力である『ゴーストトーク』を発動していたゾーイが、無念そうに天井を仰ぎながら呟く。何らかの思いが強ければ近くにいる事は充分あり得ると思い、仲間達のインビジブルが存在していないかと試してみたのだが、すでに存在していなかったのだ。

慾神教団教祖『ヴォラレックス』は、七つの『感情』を敢えて増幅させ、それを喰らう。だからこそ、その魂の欠片とも言えるインビジブルはすでに喰われてしまっていた。

「彼らは皆、全員で楽しくやっていきたかったという事なんだろう。きみが欠けてはいけなかったんだろうさ。黄金にも勝る絆の輝き……最高のパーティーだと思うよ」

ならばせめて、仲間達が抱いていたはずの想いを伝える。

横たわるアパタイに、その場に居た能力者達が各々の言葉をかけた。

そんな時だった――。

――光を失っていたはずの仲間達の首飾りの宝石が僅かに光を放ち、冒険者達の想いに応えるように、各々を表す宝石の名から生まれた願いがアパタイに暫しの時を与えた。

それは、

魔術士『メシスト』が【アメシスト】の宝石言葉である【心の平和】を願い、

盾騎士『トーズ』が【トパーズ】の宝石言葉である【成功】を願い、

剣士『ズルナイト』が【ズルタナイト】の宝石言葉である【繁栄】を願い、

癒者『ターコズ』が【ターコイズ】の宝石言葉である【願望】を願ったことで生まれた、彼らにとって大切な“|仲間《アパタイ》”が共にいるための|絆を繋ぐもの《冒険者としての力》。

ほんの僅かな時間。

本来であれば、あのまま息絶えていたはずのアパタイが目を覚まし、その一瞬の輝きを眺め――その最後に。

仲間達によって託されていた己を表す宝石――【アパタイト】の最後の光を愛おしそうに撫で、アパタイはその宝石に託された仲間の想いを、言葉を胸に刻み込む。

今度こそ、薄れぬようにと。

今度こそ、間違わぬようにと。

「あぁ……。そうか。儂は……。儂はただ共にいるだけで、お主等の“絆を強め”ることが出来ていて。その名を“繋げる”一翼を担うことが、出来ておったのじゃな」

ずっと“己さえいなければ、皆はもっと活躍するのではないか”という思いを抱いて共に過ごしていた。

ずっと“己さえいなければ、今なお皆は生きていたのではないか”という思いに今もなお苛まれてきた。

だが、仲間が誰よりもそれを望んでくれていたというのであれば。

決して己は無駄では無く。

仲間達によって生かされた“意味”はあったのだ。

暗闇に落ちていく意識の中、ふいに。

いつかの酒場で、仲間達が満面の笑みで上げた声が聞こえた。

『|私《俺》達のパーティ名は――『リンカイセキ』!』

そう言って、こちらを意味ありげに見ていた仲間の姿が思い返される。

その名が、己を示す宝石の別称であることに、今更ながら同行してくれた冒険者のおかげで気づくことができた。

「ふふっ……。いちいち、儂が、すぐ気づかぬように小細工しおって……」

そう笑い、その首飾りに隠された、最後の“一文字”を宿した男は、穏やかな笑みを浮かべ、息を引き取った。

そして、その首飾りの最後に残されていた宝石の光が失われる。

ただ静かに。

その名を冠するパーティの冒険の終わりを告げるように、そっと――。