17

水鏡星を探して

●Accident

ごとごと、ごとごと。

黒い汽車は水飛沫をひるがえして、湖水の上、きらきらと瞬く光の中をどこまでも走ってゆく。太陽はすでに山の稜線に傾き始めており、これから長い初夏の宵が始まろうとしていた。

フォーマルなドレスにフリルがあしらわれた白いエプロンのお仕着せに身を包んだ若い女性が、たおやかに微笑みかける。

「ご注文はお決まりですか?」

レモンジャムを挟んだふわふわなスポンジを生クリームで覆って、その上から絞られたレモンクリームが特徴のレモンブランは、初夏限定のスイーツだという。

白いフロマージュクリームと青く着色したゼリーで紫陽花を表現したミニパフェを頼むと、紫陽花の切り絵がなされたコースターがおまけで貰えるようになっているようだ。

ほかにもざくざくとした食感のパイ生地にアイスクリームと桃を挟んだひんやりスイーツや、生クリームを塗ったシフォンケーキに宇治抹茶ソースをかけた抹茶シフォンケーキなど、今の季節ならではのスイーツがたくさんで、どれも有名パティシエが手掛けたものなだけあって目移りしてしまう。

メニュー表に視線を奪われていれば、移ろいゆく時の流れによって色合いが変化する空と湖面を見逃してしまいそうだ。どこか急いてしまう気持ちもあるが、なぜだかそれすらもいとおしく感じられる。

ここはそんな、あらまほし時を楽しむ列車――そのはず、だったのに。

●Caution

「外星体同盟の刺客『サイコブレイド』のお話は、ご存じでしょうか?」

ぱたり、と黒革の手帳を閉じた物部・真宵(憂宵・h02423)は、みなに視線を向けると短くそう問うた。知らぬ者もいると見て真宵は小さく笑むと頷きをひとつ。しかしそのやわらな表情もすぐ硬くなる。

「サイコブレイド。この者は、Ankerもしくは『Ankerに成りうる者』の暗殺を行おうとしているのです。――そう、本来であればAnkerは判別のしようがないはずなのに、彼にはそれを探知する√能力が備わっているのです」

非常に厄介な能力だ。星詠みはひどく辛そうに唇を噛んだ。

サイコブレイドはその能力を用いて配下を差し向け、Ankerの抹殺を企てている。今回真宵が予知した現場は、湖面を走る汽車である。

「この汽車は季節のスイーツを味わいながら、風景や湖面に移る景色を楽しむことをコンセプトに企画されたものなんです。まだ三年目なのですが、けっこう人気なんですよ」

話には聞いていたが、まだ乗ったことがないのだと星詠みは言う。現場は√妖怪百鬼夜行であるので、同じ√の生まれである真宵はこの汽車の存在を知っていたのだろう。どこか楽しそうに説明をしてくれた彼女であったが、それも花がしぼむように悲し気に沈む。

「事件が起こってしまえば、企画も終わってしまうでしょうね……」

ひとたび命が流れ落ちるようなことがあってしまえば、いわくがついても無理はない。だが、未遂に防ぐことが出来れば、少しばかりの中止期間はあれど、再開も夢ではないだろう。

「予知では襲撃が行われるのは完全に日が落ち切った夜です。それまでは汽車の中でスイーツを頂いて、英気を養っても問題はないと思いますよ」

汽車は四号車まであり、一号車と二号車はクラシカルな西洋風で明るく彩られており、三号車と四号車は和モダンなコンパートメントでウォールナットの落ち着いた色合いになっている。

「……わたしは、自分のAnkerを知らないんです」

星詠みがぽつりと呟いた。

「だからこそ、自分の知らないところで大切なひとが命を狙われているかもしれないだなんて……恐ろしくてたまりません」

恐怖を吐き出すように吐息した真宵は伏せていた視線を持ち上げると、みなを真っ直ぐと見て、それから深く頭を下げた。

「どうか皆さんでサイコブレイドを止めてください」

これまでのお話

第1章 日常 『あやかし湖水軌道』

「いやぁ、綺麗で美味そうでございやすねぇ」

陽射しのやわらかな初夏の空を切り取ったように淡い水色をしたゼリーが紫陽花を模しているミニパフェを前にして、嬉しそうに笑う尾花井・統一郎。その横顔を、窓外でひるがえった水飛沫がきらきらと照らしている。

太陽は稜線から半分ほど顔を隠しており、欠けた陽射しが湖面に注げば湖の碧色と鴇色の夕陽がそのまま映し出され、まるで空が落っこちてきたようだ。

「景色もきれいだし、心が洗われるとはこのことでございやす、ねぇ総一朗」

向かいで頬杖を突いてゆるやかに伸びてくる夕陽を眺めていた総一朗・ヴェクセルバルクは、自分とよく似た顔をした彼に呼びかけられたことで視線を外し、正面へ向ける。

(綺麗な景色に心が洗われる)

今まさに、総一朗が胸の内で思った瞬間のことだった。

魔性の世界から統一郎の√に転がり込むように転移して、彼と同居を始めたのはつい最近のこと。まだ互いの距離感を測りかねており、己の言動一つひとつがこれで良いのだろうかと考えてしまうほどにギクシャクとしたものになっている。なにせ自分は、はじめて彼の顔を見た瞬間、床に叩きつけた上に拳を振るったのだから。

まだ幾ばくかの日々しか共にはしていないけれど、それでもこんな瞬間が訪れるたびに同位体なのだと改めて思う。それはどこかやわらかな部分をくすぐるようにむず痒いものではあったものの、そんなに嫌な気分ではないことを総一朗はもう知っていた。

「はしゃぐな。男二人向かい合ってスイーツ食うなんてゾッとしないだろ」

けれど表に転がり落ちる態度はなんとも可愛げがなく、ツンとそっぽを向いてしまう。

さっぱりとした甘さのレモンブランを一口頬張り、頬のなかに広がるほのかな酸味にゆるみそうになる口元をきゅっと引き結ぶ。

「ん? ぼくは嬉しいけどな」

ゾッとしないと聞き、スプーンを持つ手が止まった統一郎は、ぱちぱちと瞬きを繰り返す。

「総一朗と小旅行できるのん、素直に楽しいで。そういうの、これまでなかったさかい……」

声が徐々にしぼんでいく。

「あ、でも総一朗はそうでもない? ごめんな、ぼくだけはしゃいだやろか」

すっかり視線がテーブルに落ちてしまった。

ミニパフェを頼んだ際におまけで貰った紫陽花のコースターは雨の雫が描かれていて、ひとつふたつ落ちるそれは、まるで統一郎の心を表したように悲し気に見えてくる。

そんな彼の様子に「う」と気まずげに顔をくしゃりとさせた総一朗は、しかし自分も魔性の世界に拉致され穏やかな時間などなかったので、彼の言う言葉はそのまま自分にも当てはまるのだ。

自分の居場所を奪った取替子も楽しい人生ではなかったのだと察すれば、胸がぎゅうっと摘ままれたような切なさを感じる。

漏れそうになった溜め息を噛み殺してから、そっと口を開く。

「別にあんたが楽しいんならそれでいぃ……。僕だって嫌なことあらへん」

聞こえてきた郷言葉に、パッと視線が持ち上がる。

レモンブランを頬張る総一朗は、一度だってこちらを見もしなかったけれど、彼が郷言葉を口にするときは本音なのだといつからか気付いていた。知っていた。

「えへ、総一朗は優しいなあ!」

嬉しくて嬉しくて、すっかり顔をほころばせた統一郎は少し大きめに掬ったフロマージュクリームと青いゼリーをぱくりと頬張った。

きっとこの味を、忘れない。

まろい夕陽の名残りが車窓から射し込むと、透かし細工の仕切りを通った光が床に花模様を描く。

泉下・洸と史記守・陽が乗車した四号車は客層が落ち着いているのか、満席の気配は確かにあるのに、それぞれが密やかな逢瀬を楽しんでいるかのように静かなものだった。

「史記守様。この度は甘い物が苦手な中、ご同行いただきありがとうございます」

|天鵞絨《ビロード》のソファに腰を落ち着かせたとき、まるで見計らったかのように洸は言った。名を呼ばわれた陽は「いえ」と反射的に口にはしたものの、内心では誘いをよく考えず了承した自分を思い返している。

(……甘味がメインの列車だとは、正直思わなかった)

そばを通りかかった給仕の女性をちらと見やると、ぴかぴかに磨かれたシルバートレイの上にはたっぷりとクリームが絞られたレモンブランに、生クリームが塗られたシフォンケーキが並んでいる。

「素晴らしい企画が事件で消えてしまうのは、よろしくありません。必ずスイーツを守……Ankerを守り抜きましょう」

メニュー表に手を伸ばしながら大仰に頷く洸が、ちいさく言葉を区切り、何でもありませんよとでも言うかのように言い切ったので、陽はつい笑ってしまった。

「そのためにも、まずは腹拵えです」

メニューを開くと見開きいっぱいに写真が貼りだされており、それは全てがスイーツだった。赤い瞳をまぁるくさせて、のちに嬉しそうに笑う洸の一方、九割方自分が口にできそうにないものを目にしてしまい、直視できない太陽を窺うように目を眇める陽。

(――知ってても断るつもりはなかったし。まぁ、いいか)

幸いレモンゼリーやシャーベットもあるようなので、せっかくの機会だ、口に入れておこう。

実体化した洸は注文を伺いに来た女性にまずレモンブランを注文した。

初夏限定スイーツは、ふちが波打った白磁の皿に盛り付けられていた。まるで皿自体が一輪の花のようで、淡い色をしたレモンクリームはたっぷりと絞られていても重さを感じない。ひとくち頬張ると、クリームの甘さより先にレモンの瑞々しい酸味が口いっぱいに広がって爽快だ。

「旬のスイーツは新鮮で美味しいですよね♪」

幸せそうにスイーツを堪能している洸を目にすると、なんだかこちらまで笑顔がうつってしまう。

(意外と子どもっぽいところもあるし、不思議な人だよなぁ)

この時間を楽しんでいるのだなと思うと気持ちがほっとしてしまい、陽もレモンの輪切りが乗ったシャーベットを口にする。ほとんど甘さより酸っぱさと冷たさが先にくるので、これなら食べられそうだ。

「できれば他のお菓子もいただきたいです。複数注文、してもよろしいのでしょうか?」

ぺろりとレモンブランを平らげた洸が、メニュー表と通路へ視線を行ったり来たりさせる。

「どうなんでしょう、訊いてみましょうか? もし注文数制限があるのだったら俺の分もどうぞ」

俺はこれだけで大丈夫ですし、と陽はガラス皿まで凍ったシャーベットへ視線を落としたあと、奥からやってくる給仕の女性を片手を挙げて呼びとめる。

幸い、懸念していた制限はなく、ただコースターに数の限りがあるためおひとり様おまけは一つということであったので、洸は気になった甘いものはすべて注文することにした。

ふと車窓に視線を向けると、汽車は角度を変えたのか先ほど見えていた夕陽はなく、そこには夜のはじまりが森の奥から広がっていた。木々を影絵のように見せて、汽車越しの淡い夕陽の名残りが水面をやさしく揺蕩っている。ちらちらと反射する白い光は、まるで星のように瞬いていた。

「……一般的に、こういった風景は『美しい』ものなのでしょうね」

フォークを置き、口元を拭いながら独語のように洸はぽつりと漏らした。

まるで凪いだ湖面のように、彼の心が、感情が動くことはないけれど。

「眺めている分には悪い気はしません」

視線の先を辿るように窓外へ顔を向けた陽は、まだ青さが強く残った初夏の夕暮れを見つめ、それは確かに美しいのだろうと思いはした。

「――正直、俺にもよく分りません」

けれどこの車内にはきっと自分たちとは感性が異なる人々が乗っている。静かで穏やかな空気を壊さぬよう、自然声をちいさくして、それでも彼はいまここに在る理由を忘れてはいないのだと示すかのように景色から視線を引き剥がした。

「それよりも、仕事しないといけないですしね」

内ポケットから取り出した手帳をテーブルに広げ、窺える範囲内すべての乗客をつぶさに観察。

「真面目ですねぇ」

「情報は集めて纏めるに越したことはないですから」

すぐ返ってきた言葉に双眸を細めた洸は、アイスクリームと桃を一緒に頬張った。

ごとごと、ごとごと。

氷上を滑るように、黒い汽車は夕陽のきらめきを反射する湖面を静かにかき分けて走ってゆく。

さほど大きくはないけれど、水面をなめらかに渡る音が優しく身を包む心地は悪くない。和紋・蜚廉はソファに深く腰掛けながら思った。

「……始まる前の祭りに似ているな」

静けさに紛れて漂う甘い香り。どこかで妙な気配もある気がしたが、今はまだその時ではない。景色を眺めていることにしよう。

凪いだ蜚廉とは裏腹に、窓際に両手をかけて白銀のふんわりした尻尾をぱたぱたさせるヴァロ・アアルトはとっても興奮した様子。

「列車って初めて乗ります! 凄いです…! 楽ちんですねっ」

なぜならヴァロは守護霊故に何処へでも飛んで行けるものだから、わざわざこうした乗り物に乗るという選択肢がなかったのだ。湖のように深い青を閉じ込めた両眼は、きらきらと瞬く星のように輝いている。

「ヴァロ君のぱたぱたのお尻尾、ご機嫌でいいねぇ。ふふ」

ほんのりと紅潮させたぷくぷくほっぺを見て、隣で笑い声を漏らしたナギ・オルファンジアの言葉に同調するように、にぃと口角を上げた雨夜・氷月は、視線を車内の天井に持ち上げた。まるでどこぞのお屋敷みたいなシャンデリアがぶら下がっているので、汽車の中というより景色が流れていく高級レストランに居る気分だ。

「俺的には汽車ってちょっと新鮮かも」

他の√では別動力だったりする。

なによりもこの|面子《メンツ》という時点でかなり珍しい。

「列車の旅、ね」

氷月の隣で、背もたれに寄りかかって窓外から視線を離したイディット・ロンウェは、長い脚を組み替えながら膝の上で両手を組む。

元腕利きの暗殺者としては、移動し続ける上に隠れる場所の少ない汽車というのは、 暗殺後に逃げ辛いというイメージしかなかった。

「……みんな移動は不思議な自己手段派ってこと?」

返ってくる頷きに「ふぅん」気のない返事をひとつ。

「湖面って見てたのしーんかな」

イディットの呟きは、通路を通って行った給仕の持つスイーツに感嘆した女性陣の声にかき消された。

「列車でスイーツ、素晴らしいね! たっくさん食べたいよ」

人数分のメニュー表を配るナギの声は弾んでいる。心がふわふわ雲の上を弾むようだ。

「俺なに食おうかなー」

ぺらぺらとページをめくっていく氷月ではあったが、食指が動くことはなかった。パタンと閉じてテーブルに伏せながら、

「適当に紅茶でも頼むかな。で、溢れた分の処理班でもいいよ」

味見したけりゃ好きなの頼んで残ったの俺に回して、と、頬杖を突いて笑う。「そういうの慣れてるし」

イディットはレモンブランと、アイスクリームと桃を挟んだパイを。

ヴァロとナギはというと――。

「んー……私はミニパフェにします。コースターが気になって……」

両手で掴んだメニュー表を真剣な眼差しでじっと見つめていたヴァロが、ついに顔を持ち上げた。

「あとはレモンブランと、ケーキと、ひんやりスイーツも……!」

ちいさな身体に無限の胃袋。

けれど、その食欲はヴァロだけではなかった。

そろそろ給仕を呼んでもいいかと思い、通りがかった女性を呼び止めた蜚廉が、みなの方を伺ったとき。同じくメニュー表から顔を上げたナギが、

「全部1個ずつ下さい」

ともすれば冷たくも見える表情をいつもよりきりっとさせて、彼女は少し胸を反らすように誇らしげに言った。注文を聞く給仕の女性はやわらかく笑いながらも、ひとつひとつ丁寧に確認を取りながら戻っていき、そう時を待たずして大きなワゴンを運んできた。

甘味と飲み物、欲張りな分はこぼしても良いように多めにして。目にも楽しいスイーツがあっという間にテーブルを彩ったとき、蜚廉は冷たい桃とアイスクリームのパイと水鏡蜜柑という好みを前にして、思わず鳴る喉を止められなかった。

「こちら、おまけのコースターです」

「そうそう、コースターも欲しくて」

両手で押し頂いたナギのコースターは、彼女の眼の色と同じ色をした紫陽花と、水たまりのそばにころりと落ちた傘に雨が弾んだ柄だった。

一方、ヴァロが貰ったコースターは、青と白の紫陽花の上でにっこり顔のてるてる坊主が揺れている柄で、どうやら一枚いちまい、絵柄が違うらしいことを知る。

「んふ、ヴァロ君とお揃いだねぇ」

「ナギさんもコースター目当てですか? ふふ、一緒ですね」

嬉しそうに双眸を細めたナギの言葉に、ヴァロは顔いっぱいの笑顔を浮かべている。

「ヴァロめっちゃ食うね?」

目をまぁるくさせて驚く氷月に、たちまちヴァロの表情がどこか恥ずかしそうなものに変わってゆく。

「えへへ……人間さんの食べ物、どれも美味しくて……」

はにかみながらぱくりと頬張ったレモンブランは、初夏の一瞬をぎゅうっと凝縮させたみたいに甘酸っぱくて、無意識に尻尾が揺れてしまう。

「器用そうな男どもはともかく、くいしんぼう組はどお?」

「……くいしんぼう組って、もしや私達のことかい?」

フロマージュクリームとゼリーを一口で味わったナギが、小さく頸を傾げるので、もちろんだとばかりに頷き返すイディットは、

「欲張りすぎて落としたりせんで……」

二人の前に並んだスイーツを改めて数えて――絶句した。

「食いしん坊……誉め言葉として受け取っておきますっ」

「うっそ、ナギもヴァロもめっちゃ食うやん……」

ドヤ顔でむんと胸を張ったヴァロは置いといて、蜚廉はどうだと視線を氷月越しの彼に向けると、ちいさなスプーンを器用に摘まんだ蜚廉が桃をアイスクリームと一緒に堪能しており、しかもその喉が鳴っていることに気付いて、吐息が漏れるような笑いを零す。

「蜚廉もまったり堪能か。良い意味で虫してんね、いい顔」

脱力したように言ったイディットの言葉にこちらを振り返った蜚廉は、肩を竦めてみせるような仕草をして一言。

「虫もこういう甘味には、抗えんのだ」

そう言ったものの、甘さが過ぎれば隣に滑らせるくらいの余裕が彼にはあった。

「和紋も甘味好きなんだ? まあ確かに虫って甘いモノ好む傾向にあったりするかも」

何かを思いだすような仕草で視線を虚空へ持ち上げた氷月の横で、イディットも自分の分を口へと運ぶ。

「うんまいけど、あまぁ……」

頬の内側に広がる果汁とアイスの甘さはイディットには少々重い。

「イディットも厳しそうならチョーダイ」

「頼む」

これは一つを食べ終えるので精いっぱいだと直感し、レモンブランは氷月に流すことにした。「おっけー」と軽い調子で受け取った氷月は、甘さに悶えるイディットとは対照的にぱくぱく食べ進める。

口の中を炭酸水で上書きしながら胃に押し込んでいくイディットは、遠い目をした表情を窓外に向けて、変わり映えのしない景色をぼんやり眺めた。

「そいや皆って普段どんなの好んで食べるの?」

ふと思いついたことを氷月はそのまま口にした。突然の問いに四人は揃って視線を彼に向けて、それから思案する。

「いつもはお散歩がてら、街で気になったものを食べてます」

真っ先に答えたのはレモンブランを食べ終えて、ちょうどミニパフェに添えられた白玉を掬ったヴァロだった。ちいさな白玉はつるつるぷるぷるで、シャンデリアの光を受けてつやつやだ。

こんな風に街には魅力的な食べ物がたっくさんあるので、目的地を定めずに散歩するのは、宝物を探しに行くみたいでとてもわくわくする。

「私も気が向く儘の買い食いが多いかなぁ」

紫陽花の葉っぱをイメージした緑色のクッキーを摘まんだナギも隣で頷いている。

「折角ですもの、気になったものは挑戦してみなくてはね」

「ご当地物とかもありますものね……!」

「そうそう!」

「『買い食い』って楽しいし、美味しいし、最高です……」

「うんうん。わかる、わかるよ」

うっとりしているヴァロと頷くナギの会話は弾んで止まらない。

そんな華やかな二人を対面から見ていたイディットは「普段の食事か」と己の食生活を思い出していた。ぱちぱちと喉を刺激する炭酸水のように、浮かんでは消える記憶はどれも味気ないものばかりで。

「カロリーバーみたいなやつとか。咀嚼せずにすむゼリーとか?」

口をついた言葉に、ぎょっとしたのはナギだった。

「か、カロリーバー?」

「メシを食わないわけじゃないけど、手軽なやつが多いかも」

けろりとした表情で答えるイディットに、しばしナギは放心した。

「イディ君には食育しなければいけないかもしれませんね……」

世界にはこんなに素晴らしい食べ物があるというのに。

ミニパフェを食べ終えて、そっとテーブルの奥へと押しやったナギは、次のスイーツを手元に引き寄せて――「あ」短く声を漏らす。

「ぅ、これ桃入りでした……ごめんなさい……」

打って変わってしょんぼりと落ち込みながら氷月のほうへと皿を押し出すと、彼は大して気にも留めずそれを受け取った。苦手なもの、食べられないものは誰にだってあるものだ。

「お、了解」

快く引き受けた氷月はアイスクリームと桃をパイ生地と一緒にフォークで掬い、一口サイズのひんやりスイーツにして口に運ぶ。

「いただきまーす……あ、これ美味いね」

冷たい桃はとろけるような甘さをしており、喉を潤すほどの果汁が噛む度にあふれてくる。蜚廉からやってきたケーキも難なく平らげ、処理班とは言ったものの、まるでスイーツバイキングのようだ。

「んふ、爽やかなスイーツおいし」

レモンシャーベットで口の中をさっぱりとさせながら、車窓に切り取られた宵の景色へ視線を投げかける。

ゆるやかな速度で湖面を走る汽車は、どこへ向かっているのだろう。そろりと顔を隠していく太陽が、その名残りで雲を鴇色に染めてゆく。欠片たちは湖面にも零れ落ちて、ちいさな光の星となってちかちかと瞬いた。

なんて穏やかな景色なのだろう。

「こういう場にいると、忘れかけたものが、ふと戻ってくる気がする」

生きる事も、味わう事も、死地でこそ染みる。

独語のような蜚廉の言葉は、しかし己の胸にも染み込むように響くものがあった。

「穏やかな時ほど、護りたいものだ」

あたたかな紅茶で食後の一杯を味わう彼の言葉に、ヴァロが耳を揺らしながら大きく頷く。

「こうして皆さんと一緒に食べるともっと美味しいんだって知りました!」

ひとりで散歩しながらの買い食いだってとっても楽しい。

けれど、誰かとお喋りしながら同じスイーツを味わって想いを共有できるのは、とても嬉しいものだ。胸の中でちいさな火が灯ったみたいに、あたたかな気持ちになる。

「景色よりも食い気って感じだけど、まあこういう旅もアリだよね」

所せましとテーブルを占領するスイーツと、食べ終えた食器たちを見渡した氷月が愉快そうに喉を鳴らして笑うと「花よりなんとやら、だな」とイディットがからかうように口端を吊り上げた。

「今は一時のみ過ごさせて貰おう。――さて」

口元をナプキンで拭った蜚廉が背筋を伸ばし、四人の顔をゆっくりと見渡すと、一言。

「汝ら、忘れておらんな?」

問われた四人はそろりと互いに目配せして、それからもう一度蜚廉を見る。

「……忘れて、いませんでした、よ?」

ぱちりと瞬きしたナギは、シャーベットに添えられていたウエハースを一口頬張って。「もちろん」と大げさなくらい頷いた。

「ご注文はお決まりですか?」

通りがかった給仕の女性に声を掛けられた葵・慈雨はオッドアイをきらめかせながら窓外の景色から車内へと視線を戻す。

(ご注文――!)

そう聞かれるだけで嬉しくなってしまう。

慌ててテーブルに広げたままのメニュー表を持ち上げた慈雨は、見開きいっぱいのスイーツたちを端から端まで眺めていく。

(不用意に遠出なんてする必要ないだろうに)

向かいの席に浅く腰かけていた野分・時雨は、そんな|慈雨《Anker》の様子を見つめ、胸の内でちいさく吐息した。

「えっとね、えっとね。……レモンブランと、パフェと迷っちゃうね」

言葉にするのが憚られたのは、目口を綻ばせた彼女の笑顔がとても嬉しそうだからだ。

(まあ……楽しみまでは奪えません)

薄く開いた唇から微かに漏れたのは溜め息だったのか、あるいは笑みだったのか。時雨は身を乗り出すと反対側からメニュー表を覗き込み、一番大きく写真が貼りだされた初夏限定スイーツを、人差し指でとんとんと示した。

「迷うなら、ぼくレモンブランの方頼みますから。パフェ頼んでどうぞ」

パッと顔を持ち上げた慈雨が、ぱちぱち瞬き。

「しぐちゃんレモンブランで良いの? じゃあ、私は紫陽花パフェにするね!」

二人のスイーツがテーブルに並べられるのに、さほどの時は必要なかった。

「見て~可愛い!」

透明なガラス皿の上に乗ったグラスは白いフロマージュクリームと青いゼリーの層になっており、紫陽花ゼリーと白玉がミルクランプの光を浴びてきらきらと光っている。

「見た目は涼しげで、甘さたっぷり!」

フロマージュとゼリーを一緒に頬張った慈雨は、ほのかな酸味が抜ける甘い一瞬に破顔した。そんな彼女とは対照的に、そろりとした仕草でレモンブランを掬った時雨は、

「甘いものがあまり得意ではないのですが」

と前置きしつつ一口頬張る。

レモンをふんだんに使っているためか予想より甘さはくどくなく、酸味がちょうどよい塩梅だ。

レモン味なら、まあ美味いものだと、一度熱い茶で口の中をさっぱりさせたとき。慈雨がコースターを両手で持ち上げ、時雨によく見えるようにすこし持ち上げた。

「コースターも見て、見て。綺麗よ」

ランダムで手渡された紫陽花のコースターは、青から紫のグラデーションになっていて、傘を差した誰かの後ろ姿が花のそばに寄り添っている。しとしと降る雨粒はやさしくて、まるで彼女の名のようにおだやかだ。

「私、紫陽花って好きなの。夫によく似合うお花なのよ」

そう言って、彼女は腕を伸ばすと、切り絵になった紫陽花を時雨の隣に添えるように並べてみて、ふふっと笑う。

「しぐちゃんも紫陽花似合うわねぇ。雨の日にお家に来たもんね!」

楽しそうに弾む声を耳にして、時雨は頬をちいさく掻く。自分に花が似合うかなど、考えたことあっただろうか。

「……ぼくに紫陽花が似合うかは知りませんが。旦那様がお好きというのは以前伺いましたよ。素敵なお方なんでしょうね」

時雨の言葉を肯定するように慈雨は双眸を細めるようにして微笑んだ。

「それにしても……町内会で一等を引くなんて! 私、この夏の運を使い切っちゃったかもしれないわね……!」

「ね~、まさか当選するなんて露にも思わいませんでした~。なんでこういう時に限って当たっちゃうんでしょ」

汽車はゆるやかな速度で、同じコースを廻っているらしい。森のそばに通りかかったとき、妙な気配はないかと視線を走らせた時雨であったが、暗い夜が広がっているだけ。

ピリピリしていても仕方ない。

「ぼくもうお腹いっぱいなんで。レモンブラン、どうぞ」

「もういらないの?」

「お茶だけで結構」

「お茶……お茶だけで良いの!? 珈琲とかは?」

「珈琲も別に……」

仰天する慈雨に、大げさだなぁと思いながらもレモンブランの皿を彼女の方へと押しやった時雨は、

「お酒とかいらないの?」

彼女の言葉に、今度は自分が仰天する番だった。

「酒!? 飲みませんて!」

ぎょっとしながら湯飲みを手元に引き寄せた時雨は、今度は溜め息交じりにズズッと熱い茶を啜ったのだった。

「我は現世のことをよく知らぬ為、此度の旅路は学びの一環でもある」

|天鵞絨《ビロード》が張られたソファにちょこんと腰かけた神花・天藍の言にララ・キルシュネーテは「ふぅん」と想紅花一華の花眸を細めて口角を上げる。

「あら、天藍。現世で遊ぶのも楽しいわよ」

でも勉強熱心ね、とララはテーブルに両肘を突き、揃えた両の手のひらに顎を乗せた。

「ララはそういうところもすきよ。慣れない現世、迷子にならないように気をつけることね」

「うむ」

鹿爪らしい顔で大仰に頷いた天藍は、さっさとメニュー表を開いてスイーツを物色するララをちらりと盗み見て、

(……まぁ幼き春雛鳥を野に放つのが不安な感情も在ったが)

それは、胸の内に留めることにしておいた。

メニュー表に並ぶ文字列は、天藍が過ごしていた頃のものとはまるで違い、簡単なかたちをしてはいるのだろうが、さっぱり読めなかった。

「正直、何が書いてあるのか解らぬ」

ゆえに、ララに任せる、と自身のメニュー表を閉じてテーブルに伏せた天藍に、花眸が持ち上がる。

「え? ララに任せてくれるの?」

「ああ。だが、紫陽花そーだなるものは気になる」

「紫陽花そーだ……これね」

目当てのドリンクを人差し指で叩いたララは、通路に身を乗り出すと少し先に居た給仕の女性を呼び止めた。

「じゃ、注文よ。上から下まで全部持ってきてちょうだい」

女性はわずかに瞠目したが、すぐに笑みを浮かべると低頭してその場をあとにする。戻って来たときには二人になっていた。どちらもワゴンを押してやってきて、てきぱきと阿吽の呼吸で天藍とララの前にスイーツとドリンクを並べてゆく。

その量の多さに、さすがの天藍も|異彩の双眸《オッドアイ》をまぁるくさせたものの、しゅわしゅわと細かな泡が立ち昇るドリンクを前にすればそれも忘れてしまう。

天藍の紫陽花は冬晴れと薄明の空が混じりあう水面色。

ララの紫陽花は紫苑と桜の混じる春暁の空色。

「なんと面妖な……」

浮かんでは消える泡をしばし眺める天藍。ご機嫌に最初の一口をズーーッと吸い込むララを見て、このまま見つめていても仕方がないと静かに口に含む。

――そして。

ぴゃ! と可惜夜の翼が跳ねた拍子に、遥かなる宙がぴかぴか瞬く。

「むぎゅっ! 強いしゅわぱちだわ」

時同じくして、頬の内側のやわらかい部分をちくちく刺すような刺激に、カッと両目を見開いた天藍。

「なんだこれ、口の中で弾けて……痛いではないか。ララ、平気か?」

対面の彼女を心配に思い視線を向けると、 花眸を瞬かせていたララはこくりと頷く。

「……大丈夫。癖になるわね……」

鈴蘭の形をしたテーブルランプにグラスを透かし、美しい色彩のなかで弾けるちいさな泡沫を見つめながらララは唇に笑みを乗せた。

「……どうやら心配は要らぬようだ」

ほ、とちいさく安堵した天藍の吐息を聞き、ララが顔ごとそちらを振り返る。

「天藍はしゅわぱちは苦手かしら」

問いかけに瞬きを落とした、あどけないかんばせの災厄は、紫陽花色を口に含んだ際に、目の前がぱっと明るくなったような瞬間を思い出して「いや」首を振った。

「……悪くない」

「悪くない、ね。いいんじゃない?」

ララはストローでくるくるかき混ぜながら可愛らしく笑った。

「甘味は嫌いではない」

天藍がそう言ったように、運ばれてきたスイーツは軒並み彼の口によく合った。初夏限定のレモンブランは、美しく絞られたクリームが他では味わえないさっぱりと爽やかな甘さをしていて、スポンジとの相性が抜群だ。パイ生地にアイスクリームと桃を挟んだひんやりスイーツは、なんと皿まで冷えており、半分凍った桃がシャーベットのようで足のつま先まで甘さが染み渡る。

「どれも格別だわ」

宇治抹茶ソースがかかったシフォンケーキと生クリームと一緒に味わいながら、花が溜め息を漏らすように舌鼓を打つララに、天藍もうんうんと頷く。

スプーンで掬い上げた白玉をあずきと一緒に頬張り、もちもちを堪能していると、ふと流れてゆく車窓の景色に目が留まる。

太陽が完全に山の影に隠れてしまっても、まだ空の青は明るく雲は透き通って見えるのに、湖岸の草はもう真っ暗で、夜が始まる東の森を切り取られた影絵のように見せていた。

「人生とは、終わりの見えぬようで、いつかは果てる長き旅路のようなものよ。偶にはこのような道草も悪くない」

「そうね。永遠とは星の瞬きも同じ、刹那の時を味わう事も一興だわ」

ならば美しき光景を愛でながら。

「此れを壊そうとする無粋者に下す罰でも考えようか」

「ふふ、同感よ。おいたをする子にはお仕置しなきゃ」

――ザクッ。

フォークで串刺しにしたパイをペロリと平らげた春雛鳥は、花眸を細めるようにして笑ってみせた。

窓の外でひるがえった水飛沫が、まるで宙に広がる星のように光を散りばめる。

桐生・彩綾は窓際に身を乗り出して、あっちにもこっちにも広がる一面のきらめきに目を輝かせた。

彩綾は姉と閉鎖された隠れ里で育ったために、汽車というものを知らなかった。線路もないのにどうやって水面を走っているのだろうと下を覗いてみても、湖面を白くかき分けて進む飛沫しか見えず終ぞ分からない。

陽は隠れてしまったけれどまだ辺りは仄明るくて、青い夕暮れに沈んでいる。初夏の長い宵が染み渡る森と湖を眺めながら甘いものを頂けるとは、なんと贅沢なことなのだろう。

やわらかなソファに腰を落ち着かせると、日々の忙しさが全身から流れていくような心地になった藤原・菫は、ほう、と吐息をひとつ。社長としての毎日は忙しく、こんな風に肩の力を抜く時間というものは大変貴重だった。だからこそ、たとえ短くとも休めるときは全力で休みたい。

菫は元々自然豊かな田舎町の育ちであった。だからこそ、静かに走る汽車の車窓から、ゆるやかに変化していく空の色や絶景を眺めるひとときを大事にしたいと思う。馴染みがなかった彩綾もこの日を楽しみにしていたようなので、よい経験をさせてあげられたと心がじんわりあたたかくなるのを覚えていた。

「個室、取れて良かったね」

二人が案内された三号車のコンパートメントは、花の形をしたランプシェードが淡い紫色の光を零して仄かに一帯を照らしており、落ち着いた雰囲気だった。

「本当にね。メニュー、何にしようか」

テーブルの上に広げたメニュー表を一緒に覗き込む。

「やっぱり限定のスイーツでしょ!!」

人差し指でレモンブランの写真を指差した彩綾に、菫が小さく笑う。

「レモンブラン、あとミニパフェと抹茶シフォンケーキも」

写真が大きく引き伸ばされて目立つように掲載されたものは、きっとどれも人気で美味しいに違いないと力説する彼女の言葉に、やさしげに目を細めた菫は、レモンブランと紫陽花のミニパフェを見て大きく頷く。

「どっちも工夫が凝らされていて良いね。でもさすがにシフォンケーキはお腹に入らないかな」

「この二つだけでも十分満足できるよね」

二人は笑いあうと、通路を通りかかった給仕の女性を呼び止める。

若いってすごい。メニュー表をひとつひとつ指差しながら注文する彩綾の横顔を見て、微笑ましいものを見るように目口を綻ばせた。

「いいところだね」

甘くて、冷たくて、爽やかなスイーツをひとつひとつ味わって。窓外を流れる色合いのわずかな変化を楽しんでいると、日々の忙しさを忘れてしまう。

菫が零したおだやかな言葉を拾い、青い紫陽花の中でちいさなカエルがにこにこ笑っている切り絵のコースターから視線を持ち上げた彩綾は、眩しいものを見つめているように双眸を細くして景色を眺める美しい横顔に、一瞬息を呑んだ。

「――うん。本当にいいところだね、ここ」

コースターをテーブルの上に置いて、アイスココアに口をつける。喉を潤すキンとした冷たい甘さに、ほうっと全身の力が抜けるような吐息が漏れ落ちる。

「うん、美味しい」

聞こえた言葉につられて、車内に視線を戻した菫もアイスカフェオレを一口。この冷たさは染みるくらい透き通っていて、胃に落ちると今日の目的を突き付ける。

「たしかに生まれ故郷でもあるし。こんないい場所、守りたいよね」

微かに聞こえてくる乗客の談笑。

おだやかに廻る時の中で人々の心を癒してきた景色。

「そうだね、どんな事情があれどここを襲う輩は許せないね」

彩綾の言葉に、表情を引き締めた菫が頷きを返す。

「頑張ろう」

――楽しませる心尽くしの気持ちを、壊させてたまるか。

「わぁ、素敵なスイーツがたくさん……!」

胸の前で祈るように指先を絡めたライラ・カメリアは、空色の双眸にキラキラとした光を宿してメニュー表を眺めていた。

ふちが波打つ白磁の皿に盛り付けられたレモンブランに、透明なガラス皿の上にちょこんと置かれた紫陽花のミニパフェは、白いフロマージュクリームと青いゼリーの色合いが涼やかで、まるで小さな秘密のお庭のよう。

「あらあら、うふふ。本当に美味しそうなメニューですこと」

まるで遊園地に来たときみたいに目を輝かせるライラと、それに負けないくらい魅力的なスイーツを交互に見て、櫻井・かほりは口元に白い指先を添えると、しとやかに微笑んだ。

「ねえ、かほちゃんは何にするの? わたしは紫陽花のパフェがいいわ!」

期待に満ちた顔を持ち上げてライラが問うと、かほりは「そうねぇ」と視線をメニュー表に落として、それから。

「わたくしはレモンブランをお願いしようかしら」

わずかに頸を傾げて、菫の花のように美しい双眸を細くした。

「どうぞごゆっくり」

シルバートレイを小脇に抱えた給仕の女性が低頭するのに合わせて、かほりとライラは同じように軽く頭を下げて礼を告げた。足音が遠くなって、ふたりきりになると、待ってましたとばかりに早速スイーツに向き合って。

「見て、切り絵のコースターも付いてきたわ!」

わくわくが止まらないライラの声はもうずっと弾んだまま。

ライラが貰えたコースターは、白いアナベルの紫陽花の中に一つだけ薄水色をしたハート型の紫陽花が咲いていた。葉先から今にも零れ落ちそうな雫が一滴。きらきらしている。

シャンデリアの光にコースターを透かすと、白いクロスに紫陽花模様の影が落ちて、まるで絵本を開いたみたいだ。

「あら、本当に素敵ですこと。良かったわね」

かほりははしゃぐライラを微笑まし気に見守りつつも、くすくすと笑い声が漏れてしまうのを止められなかった。

「それに……」

ライラはスプーンでクリームとゼリーを一緒に掬ってぱくりと一口。フロマージュのほのかな酸味と甘いゼリーがじゅんわり広がって、それはもう口の中でお花が咲いたみたいな幸福感に満ち満ちる。

「ん〜、美味しいっ!」

思わず翼がぱたぱた羽搏いてしまいそうなくらいの魅力に、ライラは自然と頬を抑えていた。

「かほちゃんのレモンブランも美味しそうねっ」

「ええ、レモンブランもとても美味しいわ」

白磁の皿に盛り付けられたレモンブランは、酸味こそあれど刺激的に感じるほどではなく、けれど口の中に含んだ瞬間、初夏の風が吹いたみたいに爽やかな味が広がって、上品な甘さをしていた。

「ねえ、ライラちゃん」

紫陽花のミニパフェの美味しさと、かほりが綴るレモンブランの感想に、どこかうっとりした様子で顔をふにゃふにゃさせていたライラは、名を呼ばれて、ぱちりと瞬き。

「せっかく美しい景色の上を走っているのですもの。そちらも忘れずにご覧あそばせ」

そう言って、景色を切り取った窓際を手で指し示したかほり。その仕草につられて視線を巡らせたライラは、仄明るい森の景色を目にして、ハッと背筋を伸ばす。

「……あ、そうよね。外の景色も楽しまなくちゃ!」

かほりは目元を和らげると、そっと窓の外に視線を移す。

空はまだ明るくて、ふわふわ浮かぶ雲もまだはっきりと見える。けれどゆっくりと闇が濃くなってくるあわいは、怖いくらいに綺麗な景色だとかほりは思った。

ちょうど、汽車は湖岸の森のそばを通りかかり、反対の車窓からは真っ暗な草の隙間からぴかぴか光るものがひとつ、ふたつ。蛍だろうか。ゆるやかに明滅する光の正体を確かめる暇もなく、汽車はごとごと湖水を走る。

(ぱたぱたと忙しないわたしに比べて、かほちゃんの優雅なこと)

美しい彫りの意匠が施された窓枠に切り取られた景色を眺める横顔は、まるで一枚の絵のようだ。教会の天井画のように美しいその姿に、ライラはしばし見惚れてしまう。

ふたりで、こんな素敵な一瞬を味わえるだなんて。

なんと幸福なことか。

長い睫毛を伏せたライラは、膝の上に置いた己の五指をつよく握りしめると、暮れゆく初夏の宵へと視線を投げた。

(かほちゃんが、過去にわたしを暗闇から救ってくれたから)

だから、今度はわたしが。

(何があっても、かほちゃんを守るわ)

すこし静かになったのが気になって、かほりがライラのほうを見たときはすでに視線は景色を向いていた。憂いを帯びた儚げな貌をしていても、ライラはふつうの女の子。

(以前に比べて明るさは戻ったけれど、ライラちゃんはまだ未成年ですもの)

過去の彼女が、一瞬だけ今のライラに重なった気がして、かほりは息を詰める。

けれど、ライラは今こうして、籠の外に居て。美味しいスイーツを食べて、うつくしい景色を眺めている。

(何かあったらわたくしがライラちゃんを守るわ)

ふたりの想いは、一緒だった。

ごとごと、ごとごと。

飛沫の星を散りばめながら、碧い湖水の上を汽車は走る。

視界の端でひるがえった瞬きに、ほう、とちいさく吐息を漏らした香柄・鳰は、初夏の宵に彩りを添える光の粒に目を眇めた。

「これが汽車……風雅な乗り物ですね、ガクト様」

地上を往く列車とは違い、足裏から伝わる震動はさほど大きくはなく、何か工夫がなされているのか、はたまた特別な仕様なのか、たいへん静かなものだった。

「んー、いつ見ても汽車は迫力あるね」

天井に連なるシャンデリアを見上げていた九鬼・ガクトは間延びした|応《いら》えを寄こしたあと、着物の袖口に腕を通しながら傍らの鳰へと視線を落とす。

「鳰は初めてなのかな?」

「物資輸送列車はあれど、楽しむ為は始めてです」

第三次世界大戦中の√ウォーゾーンで観光目的の汽車なぞ、襲ってくれと言っているようなものだ。そういう発想に至ることがまず出来ないと言ってもいい。

窓外を流れる初夏の湖が煌めく美しさをこのまま見ていたい気分を何とか引き剥がして、先に主を席へと案内しようと歩き出す。湖の美しさは座ってからでも、ゆっくりと見れるのだから。

「西洋と和モダン、どちらにしますか?」

「んー、和モダンかな? どちらも素敵だが、そちらの方が馴染みがあって落ち着きそうだからね」

「ふふ、畏まりました」

低頭した鳰は結わえた髪が大きく揺れぬよう静かな足取りで二号車を抜けると、貫通扉をスライドさせ三号車に移り、扉を片手で抑えながらガクトを待ち、音を立てず連結部を閉じた。

幸いコンパートメントは空いていたため、すぐに腰を落ち着かせることができた。二人が選んだのは三号車の中ほどにあって、花の形をしたガラス製のテーブルランプがウォールナットの木目をやさしく照らしている。

鳰はメニュー表をガクトに向けて広げると、

「どれか頼まれますか?」

ちいさく首を傾げて口元に笑みを刷く。

「美味しそうなスイーツが沢山あるようで、茶処の参考にもなるかもと」

問われたガクトは顎を撫でながら「んー」と考える風な声を漏らし、それからぺらぺらとページを捲っていく。

「確かに。自分の店に出す新作の参考になるのは良いね」

インスピレーションはいつ起こるかわからない。この経験がいつか何かのきっかけになるかもしれないし、ならないかもしれない。

「……あの、ガクト様」

「うん?」

じぃっとスイーツを見つめていたガクトは呼びかけに視線を持ち上げると、何だか肩を小さく寄せた鳰が、少し申し訳なさそうな面持ちでこちらを窺っているではないか。

「なんだい?」

やさしく問うと、鳰は意を決した、というように主に向かって口を開く。

「従者の身で大変申し訳ないのですが……私も、注文する許可を頂けますか。……その、気になって」

最後は消え入るように、まるで言葉にしてしまった己を恥じるような響きを残していた。何を言うのかと思えば。ガクトは唇の隙間から息を漏らすように笑い、分かりやすく大きく頷いた。

「遠慮無く頼んでも構わないよ?」

常と変わらぬ声音の主に、ぱっと花が咲いたように表情を明るくさせた鳰。

「有難うございます! では紫陽花パフェをお願いしますっ」

「じゃあ私はレモンブランにしようかな。――うん? ちょうどいいところに」

通路を通りがかった給仕の女性を呼び止めたガクトは、ちょいと手招き。主に代わって注文をした鳰と、ゆったりと座るガクトに向かって笑顔のまま低頭した女性は、シルバートレイに乗せたスイーツを手にすぐ戻って来た。

「まあっ、見て下さい。愛らしくて本当に紫陽花のよう」

水たまりのように波打つガラス皿の上に、白い花の形をした紙ナプキンが敷かれていた。紫陽花のミニパフェはその上にちょこんと置かれていて、見た目も可愛らしい。

頂いたコースターは、少しだけ障子を閉じた円窓の奥で、薄い水色と淡い紫色の紫陽花が寄り添って咲いており、天から雨粒がひとつ、ふたつと細く降っているものだ。

嬉しくなってつい声を弾ませた鳰が対面の主へと顔を向けたとき。

「んー、レモンクリーム、生クリームにスポンジにレモンジャム」

レモンの酸っぱさと、クリームの甘さが喧嘩せずちょうどいい塩梅で、口の中でスッと溶けるようになくなっていく。後味もくどくなくて、さっぱりと食べられるのはとてもよい。

スプーンで掬った一口と、レモンブランの断面を見つめながらぶつぶつと独語を零しているガクトに、そろりと口元を抑えた鳰は密やかに笑みをこぼす。

(……あら、ふふ。集中の障りにならぬ様にしましょう)

自分も味わわなくては。

銀のスプーンで青いゼリーとフロマージュクリームを小さく掬うと、ぱくりと頬張る。瞬間、口の中で広がるのはヨーグルトみたいに爽やかで、すっきりとした甘さ。

(うん! ゼリーとクリームが抜群の相性)

にこにこしながら美味しそうに紫陽花パフェを食べる様子を見て、ガクトが微笑っていたことに鳰は気がつかなかった。

此度の依頼はAnkerを狙っているという。

鳰にとってガクトがその錨である。

「この世に留め置く楔は、きっと貴方様でしょう」

今朝から鳰の様子はすこしおかしかった。不安そう、と言って良い。

「だから迷っているのです……今回は御身を危険に晒すのではと」

原因は、おそらくこれであったのだろう。吐露する声は苦渋に満ち、先ほどの可愛らしい笑みはどこへと消えたのか。

「んー、それは主人冥利に尽きるね」

でも。

「私が危険なことになったら鳰が護ってくれるのだろう?」

「それは勿論。最優先でお護りします」

主の言葉に、鳰は即答した。

彼女の姿勢は変わらない。主を立てようと、守ろうとする想いは決して折れないだろう。

しかし。

「鳰、私はね『退屈』が嫌いだ。だからいつも鳰が面白い事をしてくれないと困るよ」

頬杖を突いたガクトは、口端を持ち上げた。

その言葉にきょとんと目を丸くさせた鳰は、

「主の退屈嫌いは存じておりますが…ええと」

少し、口ごもる。

「私、そんなに面白い事、してます……?」

己を主と呼ぶ変な奴。

そう思っていたのに、なかなかどうして。

ガクトは少し戸惑っている風にも見える鳰には答えず、窓外を流れる景色に視線を巡らせる。

「私の世界はいつも『無』の世界、その世界に『色』を塗り始めたのは君なのだから」

責任は取って貰わないとね?

鳰の方へ視線を戻し、ガクトはそうであるのが正しいという風に言い切った。

「『無』の世界とは……常に貴方様は私に明るい世界をみせて下さるのに」

「それはお互いに色を塗り合っているのかもね。だからこそ君は、私の……」

ごとごと――ごとん。

汽車は突然、減速して停車した。

ガクトが再び窓外を覗き込み「到着したのかな」と口にするので、鳰は言葉の先を問うことができずに、飲み込んでしまった。

「……いいえ。どうやら、違うようです」

招かざる客の気配を察した鳰は、そっと得物に指をかけた。

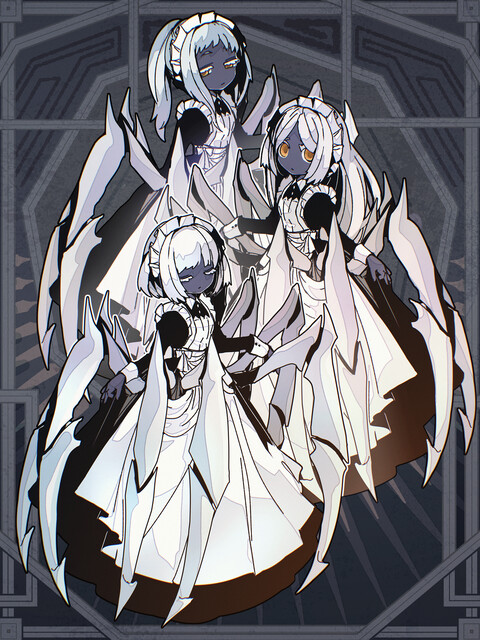

第2章 集団戦 『人喰い蜘蛛なメイドたち』

「ご注文はお決まりですか?」

扉を開いてやってきたお仕着せの少女たちは、八本の脚をかちゃかちゃと音立てながら現れた。ぞろぞろ、わらわら。まるで子蜘蛛の群れのように。

一目見て異質と分かるその気配に乗客が息を呑む。

「本日のメインメニューは心臓のグリルです」

「それとも塩焼きにいたしましょうか?」

「活きが良いので新鮮で美味しいですよ」

「でもあげません」

「ぜーんぶ私たちのもの」

くすくす。ふふふ。

不穏な笑い声が車内に満ちて反響する。

汽車は停車していた。

ちょうど湖岸のそばに止まっているので、岸に逃がすことは出来なくもない。だが、車内には人喰い蜘蛛なメイドたちで溢れている。

彼女らの目的はただ一つ。

――Anker。

その命を狙っている。

少しでも多くの人喰い蜘蛛を散らして、守り抜かなければ。

鉄の鉛を飲み込んだみたいに、乗客たちは静まり返った。

元々静かだった四号車は時が止まったかのごとくに凍てつき、己の呼気がよく聞こえるほど。いっそ耳が痛いくらいの静寂のなか、まばたきすらろくに出来ずにいる。

可愛らしい顔立ちをした人喰い蜘蛛なメイドたちがあちらこちらから湧いて出てくるのを一匹残らず数えていた史記守・陽は、人の気配がするコンパートメントを一瞥し、それからはめ殺し窓を見、貫通扉へ滑らせたあと、泉下・洸と目配せし合う。

「あなた方はお呼びではありませんし、渡すものもありません」

意識的に平静を装う陽のはっきりとした言に、至近に居たポニーテールのメイドが小首を傾げる。喋るたびに脚がかちゃかちゃと鳴って、存在感をことさらのように示していた。

「あなたの心臓は要りませんよ?」

「それは残念です」

睫毛を伏せ、メイドの視線を己に集めながら陽がゆらりと細い通路に出ると、ショートカットのメイドが二つ隣のコンパートメントを覗き込んでいた。おそらくそこにAnkerないしAnker候補がいるのだと察した陽は、

「――嘘ですよ」

言うなり、|断夜《イルミネイト・レイズ》を発動。

地を蹴り一気に駆けると、華奢な躯体をねじ込みメイドを突き飛ばす。旭日の陽光纏う破壊の炎がその白き髪をくすぐると、空気を含んでぶわりと膨れ上がった炎に瞠目したメイドが、のけ反るようにコンパートメントからまろび出た。

メイドはすぐさま鎌状の触肢を見せつけるように持ち上げ、壁を伝うように這い、頭上から飛び掛かるように迫り来る。よく砥がれた刃物のようにぎらぎらと光をはじく触肢が、つぷりと陽の肩口を突く。

けれど、冷たく走った痛みを厭わず、陽はコンパートメントの扉を後ろ手に閉めると、己の肉を刺したままの触肢から黎明のごとき強い煌めきを放つ炎を奔らせ、その身を灼き尽くす。

灰となったそれを見下ろして小さく息を漏らした矢庭に、別のメイドが格子を破壊しようと企むので、陽は空間ごとメイドを引き寄せ、阻止。

「やらせないと言ったでしょう?」

放り出されたメイドは、唇を噛んで悔し気にカミガリを睨みつけた。

一方。

「注文なら決まっておりますよ」

笑みを浮かべた洸は、対峙するツインテールのメイドにそんな風に話しかけていた。

話しかけることでメイドの意識を己に向けながら、コンパートメントの内に一人でいた若い女性をテーブル下に隠れるよう、後ろに回した片手でサインをしつつ、もう片方の手には、袖の内側に隠していた愛用のメス|Fleurir《フルリール》を握っている。

先を向けられた。それを攻撃の合図と見たポニーテールのメイドは跳躍。身軽な動きに「おや」と目を丸くさせた洸であったが、その視線はなぞるようにメイドを辿っている。張り巡らせた蜘蛛糸をバネみたいに使って勢いをつけ飛び掛かってきた、その鎌状の触肢。

「あなたたちの体の一部をいただきたいです。私、実は――」

ぐんと近付いた距離。

洸はすこし頸を傾げて、真っ直ぐに突っ込んでくるメイドを見つめている。

「ゲテモノ喰いでして」

にっこり。

これ以上にないくらいの笑みを見せた男の言葉に「え」メイドが瞠目する。しかし身体はもう止まらない。展開されたエネルギーバリアに触肢が弾かれる。細くて硬い触肢の先がバリアを貫通し、洸の右胸部をわずかに掠めたが、それはかえってメイドにとって悪手であった。

手のひらで躍らせたメスを逆手に握った洸は、空いたほうの手でメイドを突き飛ばし、よろけたところを足払いして床に押し倒す。

「ぜひ、味わわせてください」

投げ出された触肢を靴裏で踏んで抑えつけると、脚の根本にメスを突き立て、五指に込めた力そのままに脚を掻き切る。そのあまりの勢いに、傷口から噴き出した血が、後ろに居たメイドたちに飛沫となってかかったほど。

「ヒィイイイッ!」

痛みで叫ぶメイドは、逃れようと脚をめちゃくちゃにして暴れまわるが、洸は決して逃がさず、笑みを湛えたまま。切断した触肢にメスを突き立て、滴る液体ごと口に頬張った。

「……うん、なるほどなるほど?」

じぶんのあしを、くわれている。

まるで菓子みたいに、顔色を変えず、肉体の一部であったものを咀嚼する男を目の当たりにしたメイドは、フッと意識が断たれたように気を失ってしまい、そのまま目覚めることはなかった。

(うん? なんかメスというよりもナイフのような? うわ……え? 食べるの? 本当に? 落ち着け、きっとあれは戦術か何かのはず)

はじめは、共に戦う彼のメス捌きが鮮やかだと感心していたのに、なんだか突然、そうすることがあたかも当然かのように、彼はメイドのからだを食べてしまうのだから、陽が目を疑うのも無理はないと思う。

ちょっとどきどきしていると、唇をメイドの血で湿らせた洸が頸だけでくるりとこちらを振り返るので、心臓が痛いくらい跳ねた。

「史記守様も食べますか?」

「えっ……俺は大丈夫です」

ぶるぶるぶると急いで首を振ると、洸は「そうですか、要りませんか」と少し残念そうにしょんぼりする。

「あ、炙りでも食べたいので、炎をお借りしても?」

無理強いしないのは良いと思う。

けれど、よもや自身の決意の証とも呼べる希望の灯火で怪異を食すためにこんがり焼く日が来るだなんて思いもよらなかった。

「あいつら頭おかしい!!」

メイドの絶叫に突っ込めるものは一人としていなかった――。

「ご注文はお決まりですか?」

耳朶に触れたフレーズは、可愛らしくて無機質だった。

フォークで掬ったレモンブランを、今まさに口に入れようとしていた葵・慈雨は、その形のままぴたりと静止。通路からこちらを覗き込んでいる少女の姿をしたメイドと目が合うなり、小首を傾げる。

「あれぇ、またメイドさん来たよ。おかわりしても良いのかなぁ」

慈雨が対面の野分・時雨の方を見たとき、彼はその場に立ち上がっていた。

「あれメイドさんじゃありませ~ん。おかわりナシ。立ってください」

金剛杵の刃がついた絹索を手にした時雨は、わらわらと湧いてくるメイドたちから慈雨を隠すように立ち塞がる。

「まだ食べてるんだけど……」

後ろから聞こえてきた慈雨の呟きを拾った時雨は、

「食べかけ~!?」

思わず振り返って、素っ頓狂な声をあげてしまった。

いまいち緊迫感のない二人のやり取りを見てか、メイドたちがくすくす笑う。けれど温度の感じられぬその瞳が真っ直ぐに見つめているのは、慈雨、ただ一人。メイドたちは顔を見合わせると、言葉もなく頷き合う。

「本日のメインメニューは心臓のグリルです」

「心臓は――あなたから頂きます」

メイドたちの人差し指が一斉に慈雨を示す。

己に向けられたその細い指先を見て、それから頭の中で言葉を反復する。

「わたしの……しんぞう!?」

ぎょっとした慈雨が、ようやく事態の危うさに気付いたのか、わたわた慌てだす。

「え!? それは、ちょっと、美味しくないと思うのだけど……!?」

「いいから、立ってください!」

メイドたちの前に立ち塞がったまま、慈雨の腕を掴んでやさしく立ち上がらせた時雨は、すぐに視線を走らせどうにか彼女を逃がしてやれないかルートを探る。

「あのね、しぐちゃん」

すぐ後ろに身を寄せた慈雨が、そろりと声をかけてきた。

「なんです?」

視線は前を向いたまま、敵の一挙一動を注意しながら問えば、慈雨が声をひそめる。

「ちょっとね、危なそうだからね。お任せしても良いかな。私は、お客さんたちを誘導するから」

慈雨が言うように、車内には自分たち以外にも乗客がいる。けれどメイドたちの視線は慈雨に釘付けだ。まさしくAnkerがここに居るのだから、意識が全てこちらに向いているのかもしれない。

「言われずとも。もちろん、お相手しましょうとも」

こちらを尻目に見やり、口端を持ち上げた時雨の笑みを見て、慈雨はどこか安堵にも似た心強さを覚えた。

「邪魔にならないよう端っこにいるね」

時雨が絹索を振るって作った隙をくぐりぬけた慈雨が乗客たちの方へと駆けていく。

「危なかったら、こっちにおいでね……!」

ぶんぶんと大きく片手を振ってみせる慈雨に背を向けながら、それでも時雨はつとめて明るく、それでいてやさしく呼びかける。

「いらんこと考えないで、御身第一に」

時雨を押しのけようとしたメイドを突き飛ばしながら時雨は思う。

(ご自身だけ隠れていて欲しいんですけど)

Ankerの慈雨が無事なら、それで。

いや、そもそも慈雨ひとりだけ安全な場所に逃げるだなんて、きっと無理だ。それを彼女は許さないだろう。それに、言ったところで余計なことをして、それがまた厄介事を生んでしまうだけ。それを良く知っている。

「蜘蛛の子を散らすようにお相手仕りましょう」

ある程度距離を稼げたことが分かるなり、時雨は両手で張った絹索を振るって、メイドが創造した白銀の蜘蛛糸からなる拘束糸を絡め取るように、早業を駆使してメイドの懐にまで一気に距離を詰める。そのまま群れの中ほどに居たセミロングのメイド――親元まで絡めてみせれば、あとは絹索の先に括りつけた金剛杵を振り下ろすだけ。息を詰めたメイドの右目に鋭く尖った金剛杵がずぶりと刺さって、口から激痛の悲鳴がまろびでる。

劈くような声に驚いたメイドがその場から逃げるように、あるいは|Anker《慈雨》を目指して壁を伝って時雨の脇をするりと抜けていこうとしたのを見、すぐさまメイドから引き抜いた金剛杵を振り払ってその背を打ち据える。

さらにもう一匹、時雨が背を向けた瞬間に別のメイドが駆け抜けていった。

(レモンブランは私が持っているから大丈夫!)

そう、慈雨は食べかけのレモンブランをご丁寧にフォークも一緒に避難させていたのだ。後ろ手に隠していたため時雨は気がつかなかっただろうが、慈雨はお皿を両手で持って、埃一つ付けないようにと意気込んですらいる。

「逃げても無駄ですよ」

ちゃかちゃかと音を立てて慈雨の眼前に現れたメイドは、笑っていない目を細くして、口角を上げる。こつんこつんとわざとらしく床を叩いてみせたりなぞして、その鋭利な脚を強調した。

「あ、わ、メイドさん!」

びくーっと両肩が跳ねたその拍子に、少し溶けてしまったクリームが、傾いた皿からぽとり、落ちてしまった。

「……ああああ、やだクリーム落としちゃった!」

その瞬間。

「何やらかしたんですか!!」

数メートルは距離がある場所で戦っていたはずの時雨が、慈雨の目の前に現れた。それはもう一瞬に。ぱちりと瞬きするより早く。

レモンブランを守り切れなかった慈雨が心底慌ててしまったために時雨の「雨降り予報」が発動したのだ。

「ごめんね、ごめんね!」

無残にも落ちてぐちゃりと潰れたクリームの前でわたわたあわあわしている慈雨をなだめすかしながらも、時雨は迫ってくる背後の気配にやきもきしている。

「いりませんて、もうさ~!」

思わず嘆いてしまいそうになった時雨を、パッと見挙げた慈雨は、

「……まだ三秒以内だけど、食べられるかな!?」

至極真剣な眼差しでそう、問うた。

その瞬間、時雨はもうやけっぱち、やけくそ全開になってしまい、

「食べて! もう! いいから!」

心からそう叫びながら、腕だけで振るって、背後から飛び掛かってきたメイドの胸部を金剛杵で刺し穿った。

「しぐちゃんすごーい!」

のんきな言葉を耳にして、先が思いやられるとばかりに時雨は大きなため息を吐いた。

かちゃかちゃかちゃ。

メイドが歩くたび、笑うたび、鋭利な脚が不気味に鳴って存在を主張する。

「どこからはいってきたんだろう」

わずかに腰を浮かせた桐生・彩綾が独語のように零すかたわら、藤原・菫は隠し持っていた菖蒲の短刀に手を伸ばしていた。

「全く。簒奪者って警戒をすりぬけて侵入してくるのが上手いね」

「本当に油断ならないね」

言葉を交わしている間にも、ひとり、ふたりとメイドの数が増えていく。

いよいよ立ち上がった二人は、示し合わせたかのように、彩綾が右を、菫が左へと視線を走らせる。乗客の安否を確認したかったのだ。

他の乗客は確かに在った。しかし、どうやらこの車両にいるメイドたちの意識は自分たちに向いているらしい。

(菫さんが私のAnkerだから、かな)

(私のAnker――彩綾を狙っているんだね)

二人はちらりと互いへ目配せする。それぞれ胸の内で何を想ったのか、言葉に出さずとも伝わってくる。

「心臓を下さい」

「新鮮な心臓――Ankerの」

くすくす。ふふふ。

楽しそうに、嬉しそうに。メイドたちの笑い声が反響する。

「物騒なこと言うねえ」

右手で菖蒲のナイフを握った菫はすぐさま「玲瓏の魔眼」を発動。全身の霊気を右目に集中させれば、その瞳が激しく燃え上がる。「アッ」と短く声をあげたメイドが、けれど針のような脚を持ち上げ、菫に向かって振り下ろす。

「菫さんは殺させないよ!」

瞬間、前に飛び出した彩綾が精霊銃の引き金を引くと、銃口から貫くような眩い光が奔った。

乾いた音を立てて脚を掠めた矢庭に、メイドのロングスカートの裾内から這い出てきた白銀の蜘蛛糸が|撓《たわ》む。それでもメイドは構わず菫の肢体を絡め取ると、至近に迫り鎌状の触肢を振るってみせた。

だが、菫は即座に展開したオーラ防御とエネルギーバリアで自身の肉を穿とうとするそれを弾き返した。わずかに皮膚を掠めたが、致命傷にはなりえない。即座に逆手に握ったナイフで薙ぎ払い、カウンターを叩き込むと、胸部を斬り付けられたメイドが吹っ飛び、後ろに控えていた数人を巻き込んで倒れ込む。

そこへすかさず彩綾が制圧射撃をしかけ身動きを封じると、玲瓏の魔導書を片手で開き、頁に刻まれた小型の魔方陣を展開。メイドが起き上がる暇すら与えぬ早さでその身を内から破壊する霊力を叩き込む。

「ギッ……!」

短い悲鳴を上げ、天を仰ぐような形で四肢をピンと張ったメイドは、そのまま床に崩れ落ちる。

伏した味方を見て、残りのメイドたちは一瞬だけシン、と静まり返った。しかし、絶命したのだと分かるなり、ぎちぎち、ぎいぎい嫌な音をがなり立てて、憤怒する。

別個体のメイドが再び針のような脚で牽制するのを見やり、次に来る白銀の蜘蛛糸に注意しながらも、別のメイドも意識しなければならない。

「攻撃が……手数がおおくて痛いなあ」

互いがAnkerである以上、等しく仕掛けられる攻撃は、人数差もあって凌ぐので精いっぱいな瞬間がある。

彩綾は第六感を働かせ、メイドの一挙一動を注視。繰り出された鎌状の触肢を、なんとかエネルギーバリアで受け止めつつも、どうにか乗客たちを外に逃がしてやれないか思案していた。

それは菫も同じであった。

彼女には視界内全員の「隙」が見えるようになる能力「玲瓏の魔眼」が発動しているため、彩綾ほど厳しくはなかったのだが、それでもこれだけの人数を相手にする上に、乗客を傷つけずに外に逃がすのは難しい。飛び掛かってくる者があれば、左手に握った玉響の銃を腹に突き付け、零距離射撃で風穴を開けて迎撃していれば、確かに数は減ってきた。

(少しは開けてきたかな)

菫はちらりと己の背後を尻目に見る。そこにはメイドたちが侵入してきた内の一つ、外へと通じる扉が、細く開かれていて。

菫と彩綾は、ほんの一瞬、視線を交えた。交えて、頷き合う。

先に動いたのは彩綾だった。彼女は眩い光を撃ち出してメイドたちの眼裏を灼くと、怯んだ隙を突くように菫が発砲。銃撃に身をよろけさせたメイドが、撃たれた脇腹を手で抑えて顔を上げたとき――。

「菫さんもだけど、同乗してる皆さんも守ってみせる!!」

「彩綾も、同乗しているAnkerも、まもりぬくさ。絶対にね」

扉を全開にして、森へと逃げ込む乗客の背中を見つけたけれど、立ち塞がる二人のAnker――能力者たちに行く手を阻まれて、メイドたちは歯噛みした。

「ご注文はお決まりですか?」

「新鮮な心臓が、ここにもひとつありますね」

おおきくて、まんまるで。夜空にぷかりと浮かぶ満月のような瞳がじぃっと自分だけを見つめているのが分かり、心臓がどくりと、ひと際つよく波打った。櫻井・かほりは知らず詰めていた息を吐きだすと五指を握り込む。

「っ、ライラちゃん……!」

さきほど感じた嫌な予感が当たってしまった。

かほりは思わず、未だ座したままのライラ・カメリアを守らんと弾かれたように立ち上がる。

――しかし。

「ご機嫌よう、可愛らしいメイドさん。ええ、注文は決まっているわ」

立ち上がったライラは、愛剣|Valkyrie《ヴァルキリー》をすらりと抜いて、その切っ先をメイドたちの方へと突き付けた。

かつて聖女が振るったと云う聖剣。敵とは言え少女に刃物を差し向けるその横顔に、いつもの温度はない。とろりとした白金の隙間から敵を静かに見据える空色の双眸は、またたく輝きをひそめ、ただひとつだけ、確かな決意だけを灯している。

「――わたしのお相手してくださる?」

迷わずに剣を抜いたライラの姿を目の当たりにして、かほりは今度こそ息を呑んだ。敵が自身の命を狙っているのだと本能で察したさきほどの瞬間より、初めて目にするライラの姿に、きっといちばん、動揺している。

そして同時に、己の浅はかさを思い知った。痛感、してしまった。

ライラのことなら何でも知っているつもりだった。だって幼少のころからずっと知っていて、常に彼女を気にかけて、想ってきたのだから。

――それなのに。

(彼女は「守護者」の責を負ってから、厳しく鍛えられた育てられた存在。……力なきわたしとは違うのね)

まざまざと見せつけられた。かほりは唇を引き結んで、少しの動揺も見せず敵を射止める眼差しをしたライラの横顔を見つめて。何か言おうにも言葉が出てこなくって。

気配を察したライラは、背に隠したかほりの方を頸だけで振り返り、

「無粋な真似をしてごめんなさい」

眼差しに悲しみを乗せて、けれど唇には笑みを浮かべてみせた。

「乱暴な光景に少し耐えてくれる? すぐに終わらせるわ」

|かほり《Anker》が不安にならないように。ライラはつとめて明るく、それでいて力強く頷く。大丈夫だよって、伝わるように。

ライラの想いを受け取ったかほりは頷いた。頷いて、すぐ敵へと向き合った彼女の背に向かい、胸前で両手を絡めるように握りしめる。

(どうかライラちゃんを守ってください)

心から捧げた祈りは、ライラの身体を包むやわらかな桜の花弁となる。ふわり、鼻先をくすぐる甘くてやさしい香りに、ライラの表情が一気にやわらいで微笑みがこぼれる。

(願いが届いたのかしら……?)

不思議に思っていれば、ライラがこちらを振り返ったので、あわてて頷きを返す。きっとこの桜の花弁は彼女のお守りだ。彼女を救い、支える祝福。

こんな素敵な応援を貰っておいて、無様な姿は見せられない。ライラはValkyrieを握る指先に力を込めて、敵を真っ直ぐ見る。

「負ける気がしないの!」

先に動いたのはメイドだった。

かちかち鳴らした針のような脚でライラの眼前を引っ掻き、牽制。その仕草に身を引き、間合いをはかるように距離を取ったライラへと、スカートの裾内から伸ばした白銀の蜘蛛糸で細い彼女の脚を絡め取る。

だがライラは動じず、Valkyrieの刃を滑らせて蜘蛛糸を断つと、頭上から振り下ろされた鎌状の触肢を、そのまま撫でるように受け流す。跳ねのけられた触肢が大きく振れて、華奢なメイドの身体も横へとなびく。

くるり、身を翻してメイドの懐にもぐりこめば、まるで踊るような軽やかさでメイドの薄い胴体に切っ先を突き刺し、払い退ける。勢いよく掻き斬られたメイドの身体からぱっと体液が散って、くるくる、くるり。バレエみたいに回転して、床に崩れ落ちる。

仰向けに倒れたメイドに近付き、その体を両足で挟み込むように上から抑え込んだライラは、両手で握り締めたValkyrieで、胸にできた傷口を広げるように真っ直ぐ刃を落とす。

「ギャッ」

深く、深く。切っ先が床につくほど傷口を抉られてメイドが悲鳴を上げたが、刃を抜けばたちまち大人しくなる。絶命した味方を見て、二人のメイドが何がしかを叫びながらライラへと飛び掛かった。

ぎらりと光を反射する触肢。けれど視線のみを持ち上げたライラは、それらを見切ると、二人の身体が重なる位置に回り込んで肩口にまで持ち上げたValkyrieを一気に突き出した。勢いよく繰り出されたValkyrieは二人のメイドを貫通し、ひとからげにしてしまう。

迷いのない、それでいて手慣れた剣戟。確かに場数を踏んでいる立ち回りにかほりは驚愕から抜け出せずにいる。

あの、幼い頃の危うげなライラとは何もかもが違っている。これでは同じ顔をした別人ではないか。

「どれだけの試練を乗り越えてきたの……?」

唇を塞ぐように口元に手を添えて、かほりは華奢な背中に向かってそう、呟いていた。これが、彼女が歩んでいる道なのだとしたら、それはとても――。

ライラはひとりひとり、確実に仕留めていく。

Ankerを、かほりを決して傷付けさせはしないと、その想いだけで一心不乱に。

フォークを置き、紙ナプキンで口元を拭ったララ・キルシュネーテは花眸でちらりとメイドを一瞥したあと、

「みて、天藍」

わざとらしく指を差し、フッと小さく吐息が漏れるように薄く笑った。

「ぞろぞろと|蟲童《わるいこ》 がやって来たわ」

「ああ、無粋者がきたようだな」

名を呼ばわれた神花・天藍もまた静かに口元を拭くと、綺麗に折りたたんだそれをテーブルに伏せて、それからようやく異彩の双眸で射止めるように敵を見上げる。

「天誅を下してやろうか」

幽かにひんやりと揺蕩っていた空気が、一気に凍てたかのように数度下がる。ぴしり、と音を立てた窓には霜が降りていた。吐く息が白いものになってくる。

「そうね。腹ごしらえも済んだことだし……デザートにしましょうか」

「うむ」

同時に立ち上がったララと天藍は、ぎちぎち喉の奥を鳴らすメイドたちを端から端まで見渡して、その身に纏うものの気配を色濃く、明瞭にさせる。

「全部お前達のもの? ――笑止。お前達のものなど、何一つない」

こつ、と響かせる靴音のひとつですら威厳を思わせた。

「誰一人の|いのち《ご馳走》 の一欠片だってあげないわ」

そうでしょう?

首を傾げたララの問い。赤々としたその瞳に見据えられたメイドたちは、しかしかちゃかちゃと脚をかき鳴らす。その不協和音はララに対するブーイング、不満の表れ。

行儀の悪いメイドたちに厭きれを浮かべた天藍は、椅子の影や仕切りからこちらをこっそりと窺う乗客を盗み見て。自身の身体であれらを隠すように通路を塞ぐ。

「何かを受け取るためには対価がなければならぬ。所詮虫けらごときのお前達、差し出せるものなどないだろう。……まぁ、あったとて要らぬがな」

わざとらしく肩を竦めてみせれば、怒りを逆撫でする。

幼い顔立ちに似つかわしくないその気配の根源、正体に辿り着く前に、勇んだメイドの一人が天藍に向かって攻撃の姿勢に入った。

その瞬間を見逃さなかったのはララだ。

「蜘蛛狩りもまた一興よ。誰かの帰り道となる子達を守るの」

天藍がその身をもって盾とするならば、ララは敵を穿つ槍となろう。

ちいさな体躯をねじ込ませるようにメイドの眼前に割り込んだララは、目が合うとにやっと唇を吊り上げる。

「じゃんけん、しましょ」

「……は」

言葉の意味を頭が理解するより早く、メイドは針のような脚でララのつま先ギリギリに突き立てる。視線のみ下に落として、それからゆっくりと持ち上げる眼差しに向かい、白銀の蜘蛛糸が伸びてゆく。顔面から捕えようとしているのだ。

ぐるぐると細い首に絡みついた蜘蛛糸が、頭のてっぺんまで覆い尽くす。その様を見て口元に笑みを乗せたメイドは、無防備なララの頭部に鎌状の触肢を突き立てようとした。

「お前、小賢しいわ」

ぺしん、と右掌がそれを弾く。

弾いて、首からメイドに向かう蜘蛛糸を握り締める。指先から破魔の迦楼羅焔を纏わせれば、糸を伝った七曜迦楼羅焔が、瞬く間にメイドの方へと奔り、一瞬でその身を覆い灼き尽くす。

「ぎゃああああっ」

あつい、熱い、と床に転んでのたうち回るメイドをほどけた蜘蛛糸の隙間から見下ろすララは、窕のナイフを握り締める矢庭にその胸に飛び乗って喉元を掻ききった。飛んだ頸が、後ろのメイドが手にしたシルバートレイに乗っかって、悲鳴があがる。

「銀嶺。ララに付き従い彼奴らを一匹残らず喰らってやるのだ」

千重に雪花舞い散る銀世界「|千重の雪《トザスフユ》」――冬の力を揮ったことで汽車内の主となった天藍は、その視界を阻むものがない立ち位置に身を置きながらも、背には隠れる乗客を秘している。呼び出した狼の狼の使役獣に指示を一つだせば、その身に冷気を纏いし銀嶺は、天藍と同じ白銀の毛並みをしなやかになびかせながら、力強く床を蹴って、わらわらと群がるメイドたちに向かっていく。剥いた牙で脚を喰らい、千切り、ふさりとした尻尾で敵を跳ねのけ、ララの死角を補うようにぴたりと背を守る。

戦場となった汽車内の様子に、腰を抜かしている乗客をちらと見やった天藍は、せめて凄惨な死に際を見せぬようにとちいさき身体で壁となる。

「案ずるでない。お前達の命に|終焉《ふゆ》は来させぬよ」

ダン、と力強く踏み締める音が聞こえた天藍は「む」とほんのわずかに眉根を寄せて振り返った。そこには、天井を這うように隙を突いてやってきたメイドが一匹。拘束糸を垂らしながら向かってきている。

「食べこぼしたわ」

頸だけで振り返ったララに、「案ずるな」応えを寄こした天藍は、宙をなぞるような仕草でメイドに人差し指を向ける。すると空気が突然パキパキと小気味のよい音を立て、細い指先から走った氷がメイドの脚に触れると、それはたちまちの内に凍ってしまい、張り付くことが出来なくなった身体が床に落っこちる。

颯爽と駆けてきた銀嶺がそれを咥えて後方へと振りかぶると、銀災のフォークを握ったララがその躯を真っ直ぐ串刺しにして、一度天に掲げるように持ち上げ、床に叩きつける。振り下ろした勢いで胴は分かれ、その命を潰す。

「ふふ、天藍。とっても頼もしいわ」

迦楼羅天の雛女が、くつりくつりと笑えば、蜘蛛たちがざわめき、さすがにおかしいと囁きだす。

「お前の冬に相応しい――とこしえの春に祝された、迦楼羅の焔をみせてあげる」

「とこしえの春か。我に相応しいとは中々面白いことを言う」

だが、それもまた一興。

「お前が思うままの|迦楼羅の焔《はな》を咲かせてみせよ」

天藍の激励に頷きを寄こしたララは、膨れ上がった焔でメイドたちを抱きしめるように四方八方取り囲む。それはすなわち退路を断たれたということ。

「――見てて。一匹遺らず焼却するわ」

絶望が、微笑っている。

「おっ、オシゴトの時間だね?」

テーブルに手を突くようにして腰を浮かせた雨夜・氷月と同時に、その隣に座していた和紋・蜚廉がすっくと立ち上がる。

「乗客に手を出すな。狙うなら、我らを選べ」

最もメイドたちの至近に居た蜚廉が、ずいと身を乗り出してその視界を遮るように立ち塞がると、蒼白いゆらめきをちらつかせた|紫陽花の炎《雨花幻》を傍らに携えた氷月が、華奢な躯体をしたメイドを見下ろして薄く笑う。

「ふぅん。小蜘蛛なんだ」

「このような状況でなければ愛らしいと喜べたのにねぇ」

吐息交じりに氷月の言葉に次いだのは、最後の一口を食べ終えたナギ・オルファンジアだ。口元を紙ナプキンで拭い、視線を小蜘蛛たちに向ける。

くすくす。ふふふ。

あっという間に汽車内の隙間を埋め尽くすように現れた小蜘蛛のメイドたち。自分とさほど背格好が変わらない、けれど圧倒的にビジュアルの違うその姿にヴァロ・アアルトが目をぱちくりさせている。

「はわ……ああいう生態の方達もいるんですね……!」

そんなヴァロとは対照的に。

「うわ……キモぉ……注文きいといてぜーんぶ自分たちのものって、欲張りすぎん?」

げんなりと、いやドン引きした表情を浮かべているイディット・ロンウェは「なんアレ」と吐き捨てつつも、頭のてっぺんから脚の先まで見下ろして。それから動くたびにひらりと揺れるお仕着せを見、ナギとヴァロのほうを向く。

「あの服もナギとヴァロのほーが似合ってんじゃん」

わざとらしく指を差してみせたりなぞして、そう口を開けば、メイドの一人がムッとしたように口をへの字に曲げた。

「そうですね、あのお洋服は一度着てみたいです」

「ヴァロ君なら、もう少しスカート短めでもいいなぁ」

そんなメイドの様子もなんのその。ヴァロとナギがのんきに答えるものだから、へそを曲げたメイドが、ぎちぎち威嚇する。

「ついでに追い剥いどく?」

「追い剥がないでください……」

さすがにこれ以上刺激するのは良くないだろう。物騒なことを言うイディットを抑えながら、ナギは立ち上がった。

視線を走らせると、幾たりかの小蜘蛛が別のテーブル席に向かっている。おそらく彼女等の意識が向かう先はAnkerだ。

「避難誘導すんね」

背もたれに手をつき、ひらりと椅子を飛び越えたイディットが、張り付いたように座り込んだままの乗客たちのほうへと駆ける。そのあとを追いかけるナギとヴァロ。二人が抜けていくのを阻止しようとしたメイドたちが往く手を阻んだ。

しかし、小蜘蛛等の眼前に突如ぶわりと広がった蒼白い炎が進行を阻止。

「じゃあナギとイディットとヴァロは、フツーのヒト守るのヨロシクね」

まるで紫陽花の壁のように、空間を仕切るがごとく広がった雨花幻を前にして、後方の三人を振り返った氷月が口角を持ち上げる。

「あとは適度にフォローちょうだい」

ひらり。片手を振って、穢殻変態を始めた蜚廉の隣に並ぶ。

「回復はお任せあれですっ。守護霊たるもの、誰一人傷つけさせやしません!」

イディットとナギがさらに奥へと進む一方、脚を止め立ち止まったヴァロは、くるりと前線を振り返り、抱えていた大きな|魔導書《Revonrunot》を開く。

たちまち頁からオーロラの輝きが溢れたかと思うとそれらは流れ星のように駆け、美しく透き通った光の壁がドームのように乗客たちを包み込む。ヴァロのオーラによる防御壁は霊的防護も織り込んだ二重掛けとなって強固になる。

(これで幾らか攻撃を受け流しできれば……!)

直撃は免れるだろう。それに自身が中衛の位置を維持できれば、敵の攻撃の飛距離を稼げるはず。決してこの場から離れない、強い意志を魔導書ごと胸に抱きしめたヴァロ。

その、背後では――。

「死にたくないならいうこと聞いてなァ」

小蜘蛛メイドを蹴り飛ばし、ヴァロの防御壁の外へと押し出したイディットが、身を固くして青白い顔をした乗客たちに呼びかける。偶然隣り合うテーブルに座ってくれていたため、集める手間が省けた。

自分よりいくらか若い男女のペア、学生と思しきグループ。ざっと見渡しただけでは、どれがAnkerないしAnker候補なのかは見分けがつかない。

「外にも居るやもしれません、どうぞそのまま」

とりあえず全員に窓際を避けて伏せているように指示を出すイディットの横で、社会的信用を利用してナギがやさしく、端的に注意を促す。それでいて力強く、

「大丈夫、お任せ下さい」

大きく頷くその姿に、若い女性たちは安心感を覚えたらしい。

素直に指示に従う乗客たちにナギもまた安堵を覚え、それから接近しようとする気配に気付くや否や、そちらを尻目に見やり踵を鳴らしてみせた。こつりと響かせたその音は目覚めの合図となり、|奥妙龜《マドロミ》を呼び起こす。

「それ以上、近付かないでもらえます?」

それは小蜘蛛たちをひとからげに|抱《いだ》く、彼女等にだけ襲い掛かる震動の恐怖であった。ぐらぐら、ゆらゆら。世界がはげしく揺れて、天地がわからなくなる。

その隙に、二つ隣のテーブル席で防御壁に入り損ねた青年を見つけたイディットが豹を模った影を飛ばせば、影豹はその首根っこを咥えて子猫を運ぶみたいにこちらへと連れてくる。あまりにパニックになっているようなら意識を刈って黙らせようと思っていたが、その必要はなさそうだ。

さて前線は。イディットが視線を向けたとき。

「さあさあ、俺たちが相手をしよう。料理対決でもする?」

メイドに向き合い、楽しそうに笑うテロリストが雨花幻を指先に纏わせながら、猫みたいに双眸を細くする。

(──展開、《塵執相》。砕け、剥げ、それでも走る)

自身の蠢層領域を自己再生速度を千倍に向上させ、さらには黒褐に輝く多重殻奔駆躰に変形した蜚廉が、迫る蜘蛛脚をいなしながら力強く足を蹴りだしていた。

「材料はアンタってことで!」

氷月も駆け出し蜚廉と並走。

まず先に仕掛けたのは早業で距離を一気に詰めた氷月だ。

踊らせた雨花幻の炎による牽制で小蜘蛛たちを一瞬だけ足止めすると、己の影内から昏く蠢く夜を這わせその脚を絡め取る。動きを封じられた小蜘蛛メイドが何とか一本だけ抜け出した針のような脚を氷月の顔面に突き立てようとするが、それより早く、そして瞬きより速く手に握り込んだ|銀片《メス》で、脚ごと胴体まで切り付ける。

「ギッ……!」

ぼとりと落ちた脚、胸を抑えて短く呻いた小蜘蛛がその場に蹲ると、別の小蜘蛛がその体を飛び越え、脚を顔面すれすれに水平に薙いで接近を牽制。そのまま白銀の蜘蛛糸を周囲に張り巡らせ巣を作りながら鎌状の触肢を心臓に突き立てんと飛び掛かってきた。

「脚を折ってでも、引き剥がす」

小蜘蛛の一撃を甲殻籠手で受け止めた蜚廉が、そのまま押し込み間合いを詰める。「アッ」と短く息を呑む間だけを与えた蜚廉は、華奢な身体を床に組み伏せ顔面を殻ごと叩きつけた。激しい打撃音をがなり立てて床に打ち据えられた小蜘蛛は、びくびくと脚を震わせ、そのまま動かなくなる。

怒りに震え、わらわら、かちゃかちゃその身を揺らす群れを前にしても、決して冷静さを欠かぬ蜚廉。彼は押し寄せる敵の軌道を的確に突いて崩すると、遊撃する雨花幻が蜘蛛の糸を焼いている間に通路を塞ぎ、まろぶ者あれば籠手で弾き、突き飛ばして氷月の|銀片《メス》へと導いてゆく。

「打ち合わせいらずでも、呼吸は合うな」

「案外やれば出来るもんだねー」

人差し指で|銀片《メス》をくるり回転させて遊ぶ氷月に、蜚廉が頷く。

と、そのとき。

二人の視界、その端からゆらめくひかりが現れた。

つと頤を持ち上げると、なぜだか小蜘蛛たちだけが呻き、苦しんでいる。不思議に思い、それから何かに気が付いたように背後を振り返ってみれば、そこにはRevontuli Bellを片手にしたヴァロが居て。彼女が揺らした音色は、霊的存在にだけ聞こえる、魔を避ける響きである。

真っ直ぐ小蜘蛛の群れを見据えた青い瞳が、氷月と蜚廉をさっと確認する。無事な様子にひとつ頷き、彼女は周囲に存在する数多の霊的存在たちを喚び出す|霊環ノ綴《レイカンノツヅリ》を使用。

汽車の周囲、湖を揺蕩い、初夏の宵を巡っていた半透明のそれらは、ヴァロの呼びかけに応じて集まると、とけるように交じり合い極光の奔流となって小蜘蛛たちを飲み込み、押し出していく。

「ご注文? 生憎のーさんきゅーですよっ!」

「きれいだねぇ。さすがヴァロ君」

琉金の如く美しい姿をしたシガーを乗客の周囲へ展開し、自身のそばにはくゆる殺戮の気体を泳がせているナギがぱちぱちと拍手。ふわふわ、もくもく。やわらかな煙が満ちる狭い車内を窺いながらも「煙だから」とナギはちょっと肩を竦めてみせるだけ。

密かに蜚廉の影に潜ませた影業の兜御門守宮は、死角を補うように這い出ては蜘蛛脚にかぶりと噛みつき、跳ねのけられた勢いで天井に飛び上がっても、落下の勢いに乗せて小蜘蛛の頭に牙を突き立てる。

ちいさき体でずいぶんと殺意の高い鈍色の蜥蜴を横目に、群れる小蜘蛛の脚を見切り、避けるかたわら|銀片《メス》で捌く氷月が、彼女等の意識が乗客に向かぬよう、あえて派手に動き回ることでその視線を奪っていく。寄り添う雨花幻も、白き髪をちりちり燃やしたりなぞして、ずいぶんと攻撃的だ。

(後ろは任せられる面子だ。だからこそ、こちらが崩れる訳にはいかん)

裂けても戻る、剥げても積む。

(皆が動ける限り、我は砕けて構わん)

一匹一匹、的確に、確実に。その息の根を止めるために、身が崩れようとも意識だけは強く屹立し、己に出来る役割を全うする。ただそれだけのために蜚廉は今この時を生きている。

「戦いになると和紋の生命力は頼もしいねえ!」

その様子は、思わず氷月の口をついて出るほどだった。

しかし、身に受けたダメージは相当なもの。なにせ数が多い。少しでもその負担を減らせるように、|夜《影業》で敵の攻撃を絡め取るように軌道をずらして直撃を受けぬようフォローする。

「氷月、背後は託す。隙を作るぞ」

誰ひとり、取りこぼすつもりはない。

蜚廉の言葉に「オッケー」と軽い応えを寄こした氷月。

「蜘蛛って食べたら美味いのかなあ。とりあえず切って加熱調理ってね」

彼が笑うと、それに呼応するかのように雨花幻の炎がひと際つよく、膨れ上がった。

「前衛が容赦なくてウケる」

乗客を背にした状態で弾道計算をしていたイディットは、二人の猛攻とも呼べる苛烈な戦闘に笑いを零している。後方から氷雪属性の援護射撃を撃ち込めば、それは発火炎が生じぬゆえに敵の意識外から突く不意打ちとなり、的確に隙を潰していく。

「どなたがAnkerさんか分かれば護りやすいんですが……」

激しい戦いから、一度乗客たちへと視線を向けたヴァロの目には、どれも等しくただの人間に映る。Anker自身が自覚していなければ、この中から見つけ出すのはまず無理だろう。

「分からないなら全部を護るまで……!」

|月環がゆっくりと巡る杖《ウィザードロッド》を掲げ、精いっぱいの全力魔法を編み始めたヴァロの華奢な背中を見て、

「ヴァロがほんとの癒し系だな」

イディットはゆっくり頷いた。

少しの欠片も届かせはしないと、きらきら美しい魔法で対抗する姿は胸に染み入るものがある。

――それにしても。

「クモはなー、脚の毛焼かないと腹こわす。そっちの意味でもアブナイ」

あれはつるつるとしているようだが。胴体から切り離され、飛び交う小蜘蛛たちの脚を見上げて、イディットは苦々しく唇を歪めている。

駆除されていく小蜘蛛メイド。

ある者は塵となり、またある者は砂のようにさらさら零れて消えていく。数を減らしていく氷月たちの背中から、守られる者たちへと視線を落としたナギは、ふうっと白い煙を遊ばせながらぽつりと一言。

「本当に、この中にAnkerが何人居りますやら」

ナギの独語に答えられるものは、どうやらここには居ないようだった。

ちゃかちゃかちゃか。

歩くたびに揺れる鈍色の脚が、車内の明かりを弾いて異物を一際強く示している。一匹、二匹、三匹、四匹――そこで数えるのをやめた九鬼・ガクトは椅子に腰かけたまま、対面の香柄・鳰へと呼びかけた。

「んー、たくさん足が出てきたね?」

「あらまあ大勢で……」

「アレは蜘蛛かな?」

テーブルに頬杖を突いて景色の一部でも眺めるみたいなガクトののんびりとした様子に、小蜘蛛メイドたちがそろりと目配せし合う。

「本日のメニューは心臓のグリルです」

「新鮮なので塩焼きがおすすめですよ」

くすくす。ふふふ。

狭い車内に、可憐で、けれどどこか不気味な笑い声が反響する。

心臓のグリル。塩焼き。

そうと聞いたガクトが今度こそ鳰の方を振り返って、知ってるかい? と従者に問うた。

「心臓ってレアが一番美味しいらしいよ? 鳰」

「そうなのです? でも生焼けのお肉は衛生的におススメ出来ませんよ、ガクト様」

ピンと背筋を伸ばした鳰は「釈迦に説法でしょうけども」と前置きしてから「戦ではお腹を壊せば死に直結します」至極真面目な顔で言った。

口端を持ち上げたガクトは、けれどちょいと肩を竦めて、

「でも今はそんな気分では無いし、ね」

頬杖を外すと椅子の背もたれに寄りかかる。

「んー? あぁ、私達の心臓って事かい?」

いま気が付いた、とばかりにぽんと手のひらを拳で叩いたガクトは、自分たちの心臓は美味いのだろうか、と疑問に思う。

「私のは自分では食べられないし、鳰のは食べたら無くなっちゃうから困ったね」

「私は主の心臓を傷つける位なら自らのを食しますね」

そも人の心臓を喰らおうとするなどと。小蜘蛛たちを心底ばかばかしく思いながら吐き捨てる鳰に、ガクトが小さく笑う。

「んー、鳰はやっぱり面白いね」

喉で笑うような主の様子を見て、鳰はむうっと唇を尖らせながらも、からかわれているのだろうかと、ちょっと困った風に眉を下げている。

「もう……大真面目ですのに」

二人ののほほんとした様子を面白く思わぬ小蜘蛛メイドのひとりが、ガクトに向かってその触肢を持ち上げ、飛び掛かってきた。だがガクトは鳰の方を向いたまま動かない。

代わりに風を切るような速さで動いたのは鳰だった。稲妻のように素早く鳴鵠嬰児之咢鳰を抜刀。その刃で触肢を受け止め、そのまま流すように払いのける。

「嗚、やはりこの方を狙うのですか」

主を背に庇い、小蜘蛛たちに向き合う鳰の眼差しは数度冷たくなる。

(――私のAnkerを)

元より解っていた。この汽車に在れば御身を狙われるということは。

それでも。

(解っていても腹が煮えたぎる)

沸々と湧き上がる感情は「怒り」そのもの。血液が沸騰しているのではないかと思うくらい指先が震え、髪の一本にすら怒気が宿るよう。まるで自分自身が怒りそのものになったみたいに思えてくる。

「宜しいでしょう」

鳰は一歩踏み出す。

切っ先を小蜘蛛メイドの鼻先に突き付ける矢庭に、その身に奔らせた神気と交じり合う。身を内側から焦がすような憤怒ごと飲み込んだ神気は、鳰の昂ぶりを幾分かやわらげたが、しかしその殺意までは消すことができない。

「その過ち、悔いる必要はありません。其の侭絶えるがいい」

くん、と手首を捻ると、至近に居た一体の小蜘蛛が浮いた。まるで人形が操られているかのように、胸倉を掴まれているような不自然な恰好で鳰のもとへと引き寄せられる。だが小蜘蛛は動じず、むしろ好都合とばかりに鳰の肩口を蹴って天井に翻ると、そのまま落下の勢いに乗せて鎌状の触肢で突き穿つ。しかし鳰はその寸前で刀を斜に構え、受け止めると、触肢を受け流す。舌打ちを零した小蜘蛛は光を逸らす蜘蛛糸のヴェールを纏い、その場から離脱しようとした――だが。

鳰はその身が秘すより速く、躯体を真っ直ぐ突き刺した。刃は左胸を貫通して、背からは狂い刀が顔を出す。

かは、と口から溢れた血が、鳰の頬に掛かり、それは生温かい。柄まで押し込み、吐息が触れるほどの距離であどけないメイドの顔を仰げば、その瞳から生気がゆっくりと消えていくのが分かり、鳰は刀を払って床に投げ捨てる。

「さぁ、次はどなた?」

誰であろうと、主の方へは行かせないけれど。

ガクトは己の為に戦う鳰の姿を座ったまま眺めていた。

鳰が己を護るのは当たり前。太陽が東から昇るのと同じことだ。何ら不思議ではない。たとえ相手が複数の群れであろうと、どれほどの危険が孕んでいようと彼女は護り、戦い――そして尽くす。それが主従というもの。

(まぁ、自分が傷ついても気にはしないが、鳰は気にするだろう)

だからこそこうして、彼女の後ろで座している。どこぞをほっつき歩くより、目の届く範囲に居る方がかえって安心する。

ぼんやり数が減っていくのを傍観していたガクトは、ふと小蜘蛛たちの攻撃が鳰に集中していることに気が付いた。ガクトは鳰のAnker。だからこそはじめにガクトは狙われた。

しかし鳰もまた、ガクトのAnkerである。

(んー、私のAnkerだと判定したのかな?)

戦う内に、なにもガクトだけを狙う必要はないと気が付いたのかもしれない。

いくらか刃で斬り伏したとき。さすがの鳰も動きがおかしいことに、気が付いた。

「最初から私を狙いに来ましたか。これはこれで、寧ろ好都合」

構わず鳰は群がる小蜘蛛たちの脚を叩き斬り、串刺しにして確実に仕留めていく。倒れる味方の影から飛び掛かってきた一匹が、触肢で鳰の右頬を掻き斬った。ぱっ、と散った鮮血が朧の世界に在ってもよく見える。引っ掻かれた頬がすぐ熱を帯び始めて、そうと感じるのも厭わず、返す刀で反撃しようとした、そのとき。

「鳰」

真後ろで膨れ上がった気配に、鳰の動きが止まる。

「はい、ガクト様」

主からの呼び声に振り返ると、椅子から立ち上がったガクトが靴音を立てながら大股で近付いてくる。

「どうかなさいました?」

「顔、見せろ」

「……嗚、顔ですか」

鳰は細く走る熱を帯びた頬を思い出していた。

「及ばず申し訳御座いません、傷を受けました」

躊躇いなく低頭する鳰の頤を、ガクトは持ち上げる。

ぱちりと瞬きした鳰は「其れが何か」と口にしようとした言葉をあわてて飲み込んだ。指先のあわい熱が、己の受けた傷を往復する。まるで撫でるようなやさしさ。指の腹で血を拭うガクトの仕草に、戦いのさなかだということも忘れて、鳰は目をまぁるくする。

(あら、あらら?)

そっと鳰の細い頤から手を離したガクトは、その手にハチェットを握り込むと、痺れを切らして飛び掛かってきた小蜘蛛に向かって、武骨な刃を大きく振り上げ、頭蓋を叩き割った。

嫌な音を立てて床に崩れ落ちた小蜘蛛から血だまりが広がっていく。

それを無表情に見下ろしていたガクトは、空いたほうの手で目元を完全に隠していた前髪を掻き分けると、眼前の害虫たちを睥睨する。

「俺は自分のモノに傷つけられるのは嫌いなんだ、よ!」

言い終えぬ内に、ハチェットを振り下ろし、頭蓋へ、肩口へ、ちゃかちゃかと鬱陶しい脚へと振り下ろして小蜘蛛を一匹、また一匹と叩き潰していく。さきほど鳰の傷を労わるように撫でていた手とは思えない苛烈さだ。

「害虫駆除はしないとなぁ」

言葉通り、本当に虫でも殺すみたいな軽さで容赦なく振り下ろされる得物は、だんだん小蜘蛛たちの体液にまみれて、元の色が分からなくなってくる。

(お珍しい…もしやお怒りなのでしょうか)

その様子を、ぽかんとした表情で見つめていた鳰は、主の珍しい姿に驚き呆けていた。しかし、はっ、と小さく息を呑み、自身もまた刀を手に戦線に復帰。主ひとりを働かせるなど、従者として失格だ。

ああ、けれど。

(――自分の、モノと)

ガクトの口からはっきりと寄越された台詞は、鳰の心をくすぐった。それは、従者としてなんと誉ある言葉なのだろう。じんわりと、胸があたたかくなって、それから唇がゆるみそうになるのを何とか抑えている。

(……いけませんね、嬉しい)

先ほどまで渦巻いていた怒りが、たった一言で塗り替えられてしまった。

どこか軽くなったように思う狂い刀を、躍らせるように薙いで、翻し、突き穿つ。

二人が汽車を襲った小蜘蛛たちを一匹残らず殲滅する頃には、すっかり辺りから夕陽の名残りが消え失せていた。

第3章 ボス戦 『外星体『サイコブレイド』』

蒼い宵闇だった。

空と湖の境界が曖昧になってしまうほどに、とろけるようなあわいの世界。一筋の引っかき傷が出来る。湖上、水面からわずかに浮いた空中のそれは、じゅわりと黒い墨を流したような宙が染み出し、ゆっくりと真ん中から左右へこじ開けるように広がった。

――道が、開かれた。あるいは最初から「そこ」に仕込んでいたのかもしれない。それともずっと「そこ」で待っていたのだろうか。

ぽっかりと空いた孔の奥から、ひとりの男がぬるりと現れる。遥かなる宇宙を背負い、その右手に命を刈り取る形をしたものを握って。

「……汽車、か」

目深に被ったフードの下、サングラスを通して水面に停車したままの黒い汽車を端から端まで見渡した男――外星体『サイコブレイド』は独語した。ぴかぴかとした眩い明かりで汽車内の様子はよく見えた。窓越しにこちらを視認して窺う幾つもの気配――√能力者。そしてその、Ankerたち。

「小蜘蛛達は死した。……が、Ankerは」

生きている。

誰一人として欠けた様子がないことを|識《し》る。そうと分かった瞬間、男の唇から漏れた吐息は呆れのようであり、その実どこか安堵にも似ている気がした。サイコブレイド自身、それが分かっているのか小さくかぶりを振って、それから水面を歩く。

「聞こえているのだろう、出てこい」

ああ、と小さく得心がこぼれる。

「ここは歩けぬか」

サイコブレイドが手にした得物で水面を掻くと、その周囲一帯がぱきぱきと音立て氷が張る。一瞬で水面は凍り、水鏡の星が眠った代わりに冷気がきらきら瞬き踊る。

「これで良い。お前たちも俺を斃さねばならない、そうだろう?」

くたびれたコートの裾から這い出る触手がうねり、能力者たちをいざなう。

そのとき、湖水から窺う気配に気付き視線を落としたサイコブレイドが見たのは、長い髪を水中に広げて、じっとこちらを睨みつける無数の女たち。下半身が蛇の濡れ女は突如現れた外星体を警戒していたが、するすると汽車のほうに寄っていく。

氷と汽車の僅かな隙間から顔を出し、能力者たちに呼びかけた。

「万が一氷が割れ水中に落ちたとしても、私たちが助太刀いたします」

「力持たぬ皆さまは車内に居たほうが安全かと」

「そうですね……あなた様の大切な人を応援するのはいかがでしょうか」

「大丈夫、攻撃が飛んできても我々が盾になりますゆえ」

濡れ女たちは安心してくださいと言うように、にこりと笑ってみせた。

そんな彼女等の背中を静かに見ていたサイコブレイドは、わずかに目を細めて唇を引き結んでいる。その表情はどこか苦悶のようにも見え、居心地が悪そうに窺える。

「……水中に落とすつもりなら、とっくにやっている。汽車ごとな」

濡れ女たちはサイコブレイドを尻目に睨んだが、能力者たちのほうを再び仰ぐと「どうかご武運を」水中に戻って行った。

飛沫が止んで、風が凪ぐとあたりは耳が痛いくらいの静寂に包まれる。

「ならば一つ約束をしよう。俺はAnkerには手を出さない。――だが、勝手に飛び込んできた者に傷が付いたとて俺は知らん。そちらの不注意と心得ておけ」

肩に担いでいたブレイドの切っ先を突き付け、男は殺気を放つ。

外星体『サイコブレイド』との戦いが、いま始まろうとしていた。

服の下にまで染み込むような冷たい空気が床を這っている。

ガラスを一枚隔てた外の世界では、外星体が手にしたブレイドの青白い刃が真っ直ぐにこちらを向いており、その殺気は、きらきらと囁く冷気の流れに乗って二人のもとへと運ばれてくるように思われた。

「Ankerには手を出さない、ですか」

「彼なりに信念はあるんでしょうか」

史記守・陽の疑問に「信念」の二文字を反芻させる泉下・洸は、大きなサングラスを掛け目深に被ったフードの奥から、額の第三の眼が自分たちを窺う外星体の様相を改めて見る。

「その心が変わらないことを願いましょう。あ、乗客の皆さんはここに居てくださいね。戦いに巻き込まれては危ないですから」

――しかしあれは、その言葉を真実にするだろう。

人目を憚るような姿をした外星体を見ていると、そんなふしぎな確信があった。

「受けて立ちましょう」

扉を大きく開いた陽は、そのまま氷の上に着地するなり氷面を強く蹴りだし、駆けた。駆けながら抜刀する器用さに、片眉を吊り上げるようにわずかに頸を傾げた外星体サイコブレイドは、夜明け前の空を閉じ込めた美しい刀身が、冷気を裂いて頭上に降り上げられたのを見た瞬間。

「馬鹿正直だな」

下りてくる刃を自身のブレイドで受け止めた。

全体重を乗せた陽の振り下ろしを、顔のそばちかくで受け止めたがゆえに、二人は吐息が触れそうなほどの距離で互いを睨み合う。まだどこか華奢な体躯を隠しきれていない陽の初動には危うさもあって、外星体が喉の奥で唸る。

「無鉄砲で命を落とすのは馬鹿馬鹿しいとは思わんか」

外星体が腕の力のみで弾き返すと、小山でも落ちてきたかと思うほどの衝撃が腹を、胸を突き、ちいさくあえぐ。それでも陽は両脚を踏ん張り、滑る氷上に片手を突いて減速させると、横薙ぎされたブレイドを既の所で受け止め、立ち上がると同時に上へと流す。

「ひとりで突っ込んでくるなんて無謀ですって?」

弾き返されたブレイドから陽へと、外星体の視線が落ちる。無言で問われた気がして、陽はその口元にかすかな笑みを乗せた。

「俺は、独りではありませんよ」

思案するように、ブレイドと同じ色をした両目が細くなる。それから何かを思いだしたように瞠目し、視線が横へと走った。

その瞬間。

真横から突き付けられた無数の銃口から、飛び出すものがあった。苛烈な音が連続すると、それは外星体の脇腹を穿ちその身に呪詛をねじ込み、閉じ込める。

「どうです? 新鮮なお肉のお味は。呪詛が隠し味なんですよ」

刃が装着された|GdAzuriteM2024《連装式大型ガトリングガン》を両手に、外星体の死角からにこりと無邪気な笑みを覗かせた洸は、そのまま傷口を拡げるように突き刺し、氷上に血の花を降らせると、自身はすぐその場から退いた。

「あ。メイドさんたちのお肉ではないですよ。あちらは私が美味しくいただきました」

「……悪食め」

挟み込むような位置取りをキープする二人を交互に見て鼻を鳴らした外星体は、すぅ、と小さく息を吸い込み静かになる。それを敵のチャージ時間だと察した洸は秒数を数えつつ素早く陽へと目配せ。その意味を正しく解した陽は、開眼と同時に放たれた外宇宙の閃光が辺りに満ちる、その一瞬早く敵の懐に飛び込み、右掌で抑え込む。

「奇遇ですね、俺も似たような技を使えるんです」

目を見開き、眼球がぎょろりと陽を向く。

「その技、威力は高くても隙も大きい。判断の誤りが簡単に死に繋がる」

そんなこと、この身を以てよく知っている。うんざりと、厭になるほどに痛感している。

だからこそ。

「発動タイミングも弱点も、よく理解しているつもりです」

「……経験を活かせて良かったな」

吐き捨てる言葉と同時にブレイドで掻けば、陽は厭きれたような笑いを漏らした。そう、どうせならもっと早く|識《し》りたかった。

そんな思いを露知らぬ洸は再び外星体に肉薄、大きなGdAzuriteM2024を軽々振り回すと、鋭利な刃で触手器官を、肉を削いで、もっともっと血を躍らせる。

「史記守様、スイーツを護るため、共にサイコブレイドを倒しましょう!」

頬に返り血を浴びた洸は、にっこにこの笑顔で陽を振り返ると、返事も待たずにえいやーと外星体に斬りかかる。

ハンターズ・ロウを発動させたせいで移動力と戦闘力が落ちた外星体は、じゃれつくような洸を邪険に払いのけ、一方で鬱陶しそうに触手器官でべちべち殴られるのも厭わぬ洸の後ろ姿を見て、「すいーつ」ぽかんとした陽は、しかし小さく首を振ると、戦う理由は人それぞれだと自分に言い聞かせて納得する。

「俺は、皆さんが護りたいと思うものを護るために剣を振るうのみです」

駆けだした陽は洸の行動を補うように死角を意識して不意を突き、絡みつく触手器官を斬り落としていく――。

そんな三人の戦いを見守っていた濡女たちは、会話を思い出しては何だかヘンなヒトだなぁと顔を見合わせていた。