⚡オーラム逆侵攻~オクシモロンの樹海

●|撞着語法《オクシモロン》領域

√ウォーゾーン、川崎市・川崎臨海部周辺、とある区域。

「そこ」が嘗てのどの辺りを指し、何と呼ばれていたのかは分からない。

1998年に突如として現れ、人類の都市を次々と占領していった機械兵団によって、彼の地は生命を自動攻撃する「戦闘機械都市」へ造り替えられたからだ。

そこに広がるのは、高層ビルや鉄骨の建物などではなく――森である。

鈍色の輝きを放つ、機械の森だ。

そこでは、区域全体に張り巡らされた光学繊維の枝や根が独自のネットワークを構築し、都市に足を踏み入れた生命体を検出、たちどころに排除を行うという。

蠢く森は、辺りの地形すら変える。鋼の樹皮の下を循環するのは有害な毒水で、木漏れ日に輝く銀色の葉や、極彩色の花たちに見惚れる間もなく、命あるものは毒の霧によって命を絶たれるだろう。

生命なき森は「生きている」。

それはまるで、矛盾をはらんだ複雑な撞着語法のような、オクシモロンの樹海だ。

生長し増殖し生命を奪い続ける、紛れもない戦闘機械都市なのだ――。

●星を詠む

√ウォーゾーンで人類と戦いを繰り広げている、戦闘機械群の『|派閥《レリギオス》』のひとつ、『レリギオス・オーラム』。その統率官であるゼーロットが、王劍を奪取しようと√EDENへの侵攻に乗り出そうとしている――という計画が予兆によって明らかとなった。

「幸い、人類側のスパイの妨害もあって、向こうはまだ完全に軍備を整えられていないみたいだよ!」

羽をパタパタさせながら、勢いよく話をする福来・ハルト(ふっくら・h05800)は、この機を逃さず、敵の拠点をこちらが逆に急襲することにしたのだと胸を張る。

「名づけて、オーラム逆侵攻! 目標はいくつかあるから、みんなで相談して何をやるか決めて欲しいな」

作戦1:統率官『ゼーロット』の撃破(司令官をぶっ倒すよ!)

作戦2:オーラム派機械群の壊滅(敵軍勢を壊滅させるよ!)

作戦3:大黒ジャンクションの破壊(√EDENへの侵攻を阻止するよ!)

作戦4:√能力者の解放(囚われている√能力者を解放するよ!)

作戦5:カテドラル・グロンバインの破壊(巨大なロボット工場をぶっつぶすよ!)

作戦は大きく分けて5つ。どれを選ぶかでルートも変化する。

ちなみにカッコ内はハルトの補足らしいが、なんだか身も蓋もない感じだった。

「どの作戦を選ぶにしても、まずは戦闘機械都市の攻略からだね……!」

現地は完全なる「戦闘機械都市」に造り変えられており、足を踏み入れる生命体を自動的に激しく攻撃する、危険な場所になっている。

そこは、言うなれば自己増殖と生長を繰り返す、機械の森。名付け親は詩人だったのか、「機械」と「森」という相反する要素から『オクシモロンの樹海』と呼ばれている。

機械でできた植物たちは独自のネットワークを形成し、森全体で侵入者を排除しようと動くようだ。蠢く森は辺りの地形すら変え、流れる水は猛毒である。ところどころに酸の池もあり、虫型の戦闘機械も森の中を巡廻しているとのこと。

「これを掻い潜りつつ……出来ればこの都市の攻撃機能を少しでも破壊して、弱体化させて貰えると有難いかも!」

カラスだったら、こんな時は「|ネヴァーモア《もう二度と》」なんて鳴いてみせるところだが、野良スズメであるハルトは「チュンチュン」と鳴いて、√能力者たちを元気に送り出す。

「頑張ってね! ゆっくり急いで、優しくぶち壊してきてね!」

――|撞着語法《オクシモロン》の激励は、何だかよく分からなかった。

第1章 冒険 『極地進軍』

レリギオス・オーラムの支配地域――『オクシモロンの樹海』と呼ばれるエリアに、√能力者たちは足を踏み入れていた。ぎらぎらと照りつける夏の陽射しの下では、無数の機械の樹木が絡まり合うようにして地表を覆い、天に向かって銀色の葉を茂らせている。

「ふーむ、機械の森とは……純粋に興味深いですね」

突如として街中に現れた鋼の森を前に、水垣・シズク(機々怪々を解く・h00589)は黒いフレームの眼鏡を押し上げると、自身の率直な思いを口にしていた。

樹幹を循環するのは毒だという話だが、それとは別に枝や根の近くを、時おり光輝く何かが過ぎっていくのが見える。こんな状況でなければ、しっかり装備を整えて調査を行いたかったところだが、まぁ仕方がない。

「今は、サンプル採取程度に留めておきましょうか……」

辺りの情報をざっと解析し終えたシズクは、そこで銀色に輝く葉のひとつを手に取った。金属を薄く引き伸ばしたような表面には、細かな葉脈まで走っている。もしかしたら植物のメカニズムを、機械にも応用しているのかもしれない。

(おや)

そこでシズクの見上げた葉の一部が、しゃらしゃらと金属の擦れるような音を立てた。白銀の光がゆるやかに波打つその近くを、森林迷彩の外套がひらりと過ぎる。

「あ――、同じ作戦の仲間だね」

頭上から降ってきたのは、エアリィ・ウィンディア(精霊の娘・h00277)の明るい声。樹から身軽に飛び降りた少女もまた、オーラム逆侵攻作戦に志願した√能力者のひとりだ。今回の都市の攻略にあたり、出来ることは色々あるようだったが、それならば思い切って行っちゃおうと彼女は考えたらしかった。

「出来るだけ攻撃機能を破壊した方がいいみたいだし、だったら……ねっ?」

「そうですね。では、私も協力して破壊に尽力いたしましょう」

緑の瞳をウインクさせるエアリィに向かって、シズクが葉っぱをひらひらさせつつ同意する。ならば派手に一発ぶっ放して、突入ルートを確保するのが良さそうだと、さっそくシズクは|機怪操術《メクロマンシー》を起動させた。

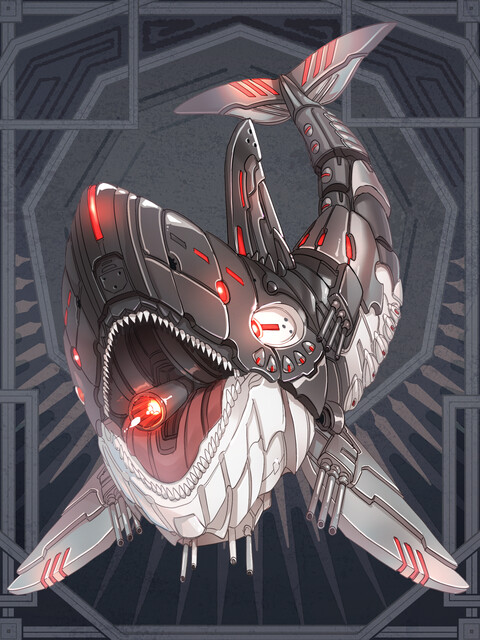

「再起動せよ、Great Invasion『ORCA』」

直後、機械の森に現れたのは、鈍色の輝きを放つシャチだった。

ORCA――シャチ型の戦闘機械母艦の残骸を、怪異の能力によって転生機怪へ生まれ変わらせたシズクは、その兵装であるインビジブル集束砲の照準を都市に向けた。

「――発射」

眩い光が弾けるのと同時、ORCAの極太レーザーが、周囲の木々をなぎ倒して道を作る。綺麗に均された地面をエアリィが素早く駆けていったが、すぐに森の防衛機能も動き始めたようだ。自己修復を行っているのだろう、新たな樹が根を張って、次第に枝を伸ばして生長していく。再生にはある程度の時間がかかるようだが、生命体を感知した都市は、その間にも迎撃に移っていた。

「……?」

辺りに、不吉な色をした霧が立ち込める。複雑に絡み合う木々の隙間から、何かが染み出してくる。周囲の異変に気づいた、一文字・伽藍(|Q《クイックシルバー》・h01774)がジャケットに手を掛けたところで、その足元をジュッと何かの液体が掠めた。

「うわっ、コレマジで酸だわ」

煙を上げて溶けていく機械の残骸に目を遣りながら、少女はお気に入りのブーツを慌てて退かす。侵入者を排除しようと、機械の森が動き始めたようだ。

「何がなんでも生物ぶっ殺しゾーンじゃん……!」

そうしていると、不気味な羽音まで近づいてくる。伽藍が首を巡らせてみれば、上空には昆虫を模した小型の戦闘機械が群れを成していた。個体の能力は然程ではないだろうが、仲間を呼ばれると面倒そうだ。

「……なら、いっそ囮やれば良くね?」

思い立って口にすれば、伽藍の周囲でぱちんと銀光が弾けた。そのまま、キラキラと輝く|クイックシルバー《護霊》を両手足に纏うと、高らかにヒールを鳴らして跳躍する。

「高いとこ飛べば、ぶっ殺しゾーン避けられそーだし――、」

少女の雪を思わせる白い髪が、陽光を透かして青い空に揺れた。わざと目立つように上空を飛ぶ伽藍の元に、たちまち警備の機械虫が群がっていく。

それをギリギリまで引きつけ、とびきりの笑顔を浮かべて――思いっきり拳を振るう!

「やるぜ、……歯ァ食いしばってね!」

|ガチ恋距離《ハートブレイクハート》――必殺のグーパンに加えて、零距離でのポルターガイストの釘もおまけだ。尾を引くように次々と叩き込まれる銀光は最高にCOOLで、一度に数機を纏めて撃墜したと思ったら、敵は誘爆まで起こしたらしい。周囲の戦闘機械群が纏めて吹き飛んでいく様は、ちょっぴり爽快だ。

「アッ困りますお客様! レーザーはちょっとポルガ出来ない気がする困ります!」

一方で遠距離から攻撃してくる敵には、先手を打って釘を打つ。

「……マ、カチコんでる“お客様”はアタシらの方だけどガハハハ!」

オラァ!! と勇ましい声を上げて暴れ回る伽藍が、ふと地表のほうに目を向けると、そこには再生する木々の合間を縫って突き進むエアリィの姿があった。シズクの機銃掃射の援護を受けつつ、都市の中枢を目指していた彼女は、そこで頃合いと見たらしく、迷彩の外套を脱ぎ捨てて精霊銃を構える。

(まぁ、森を破壊するのに、抵抗がないわけじゃないけど……)

それでも、生命を激しく攻撃しようとする森を、このままにしておけないから。

高速で詠唱を始めながら、距離を計算する。半径35m――となれば、そこそこの範囲だ。都市の機能が集中していそうな場所に狙いをつけて、六属性の魔力を籠めた|殲滅精霊拡散砲《ジェノサイド・エレメンタル・ブラスト》をエアリィが放つ。

「――集いて力となり、我が前の障害を撃ち砕けっ!」

直後、小型の銃から迸る魔力が、無数の弾丸となって樹海に降り注いだ。

精霊たちの司る属性は、さながら極彩色の煌めきのよう。中枢の一部を破壊し、都市機能に上手く打撃を与えられたところで、一行は森を抜けて目的地を目指すことにしたのだった。

脈動する機械の森を、すいと一頭の蜂が横切っていく。

生命感知のセンサーを悠々とすり抜け、時に機械虫の群れにしれっと紛れ込み、巡廻のルートを確認しつつ探索を進める――その正体は、変化の術を用いた錦山・誉(化猫・h00279)だ。隠密に優れたその姿で、ざっと付近の下見を終えると、彼女は改めて眼前に広がる森と向き合っていた。

(機械の森、ねえ……好かねえなあ)

羽音を周囲に溶け込ませながら、心の裡でかすかにぼやいてみる。

何と言うか、妙な違和感が付きまとうのだ。無機質さのなかに時おり混じる、生々しさとでも言えばいいのか。似たような感覚は、結・惟人(桜竜・h06870)のほうでも抱いていたらしく、無表情を装う彼の貌には、かすかな険しさが滲んでいた。

「……こんなにも落ち着かない森は初めてだ」

「まったくだね、随分と気分の良くねえ森林浴だわな」

灰色に沈む景色のなか、彼の桜色の髪が息づくように揺れている。纏う衣からは仄かな花の香。その中でも皆と協力して施設の弱体化を行うべく、惟人は気を引き締めて森を進むことにした。春雷の如き足どりで、同じ場所に長く留まらないよう駆け続けながら――誉の先導のもと、オクシモロンの樹海の攻撃施設を目指す。

「――そろそろ来るよ、気をつけな」

そこで速度を緩めた誉が、そっと惟人に耳打ちした。この周辺を警護する戦闘機械が近づいているらしい。惟人は無言で頷くと、両の拳に花霞を纏う。その間も足は止めずに、敵が此方に気づくより先に、一気に間合いに踏み込んでいった。

(連携する隙など、与えない)

幻影を纏った拳で装甲を貫くと同時、すぐに離脱して別の敵へ向かう。

不意を突かれた機械虫が反撃しようとするが、そこへ惟人は蹴りつけた敵を上手く飛ばして動きを封じた。止めに振るうのは長い尾で、甲虫型の機械たちはぼとぼとと纏めて酸の池に落ちていく。

「機械も腐食させる酸か……恐ろしいな」

装甲の厚い機械だろうと容赦なく溶かしていく池を見て、知らず惟人は呟いていた。

ここには本当に、敵を排除する機能しかないらしい。残骸を足場に、彼が素早く酸の池を渡って先へ進むと、複雑な根が張り巡らされた場所で誉が何かを弄っていた。

「一応、機械弄りも少しは出来るからよ。……ま、これだと破壊した方が早いかもな」

化け猫の姿へ戻った彼女は、爪の先で根の一部を引き裂いてそんな風にぼやく。どうやらケーブルの役割を果たしているようで、その内部には光学繊維の束がひしめき、ネオンを思わせる光の粒が時おり瞬いているのが見える。

「この光も、半電子生命――まぁ、寄生虫みたいなものさね」

面布で覆われているため誉の表情は見えなかったが、たぶん苦笑いでもしているのだろう。絡まった根の奥には光輝く球体があり、これが核の筈だと彼女は言った。

警護の戦闘機械は惟人が片づけてくれたため、派手に暴れても問題ない。化け猫の本領発揮といったところで、今度は誉が地蔵に変化する。

「まあこれも、物理で壊しゃあ問題無ぇな!」

そのまま――滅茶苦茶頑丈な誉地蔵は、輝く球体目掛けてボディプレスをしていた。

直後に、ぱりーんと清々しい音が辺りに響く。

「おや、美味い具合に割れたかい」

謎の煙幕とともに誉が元の姿に戻れば、粉々になった破片を見た惟人が何やら納得したような顔をしていた。辺りの根から光が消えている。どうやら都市のネットワークの一部を断つことができたらしい。

「……ゆっくり花を愛でる場所があれば良かったのにな」

嘆息する惟人に、やれやれと言わんばかりに誉も同意する。乾いた音を立てる木々の向こうで、不満そうに猫の尾が揺れていた。

「やっぱ、此方は自然の――|緑溢れる《ぐりーなりぃの》森のが好みだよ」

――樹海のどこかで、派手な爆発音がした。

ゾフィー・ゾルガー(月下に潜む・h07620)のいる場所とは離れているようだが、目を凝らせば木々の向こうに黒い煙が立ち昇っているのが見える。

『皆が暴れ始めたようね』

ゾフィーの腕に抱かれた、彼女と良く似た見目のビスクドールが、小型のタブレットに素早く文字を入力した。アンティークな少女人形は、意志を持つAnkerで、憑き物ビスクドール・ザビーネ(ゾフィー・ゾルガーのAnker、霊魂憑き人形・h07848)と名乗っている。

『私は、元の地図と照らし合わせて樹海の施設を割り出してみるわ。機械植物で地形を変えるにしても、元の地盤等を考えれば限度があるから』

画面に表示されていく文字列を目で追いかけると、ゾフィーは軽く頷いて懐をごそごそやり始めた。ややあって出てきたのは、綺麗にラッピングされたおにぎりだ。

『……何をやってるの』

「ん……思い入れ、ある場所に、|幽霊《インビジブル》さん、よくいる……から」

ぽつぽつと言葉を選んで話すゾフィーに、ザビーネがぎらりと硝子の瞳を向けた。目力が凄まじいため、そうしていると「呪いの人形」なんて不吉な単語が頭を過ぎる。

「お話し、聞かせて貰おうと、思って……」

どうやらゾフィーのおにぎりは腹ごしらえという訳ではなく、インビジブルにお供えするためのものらしい。ザビーネによれば、今いる場所は住宅街だったそうだ。元の住民の霊が漂っている可能性も十分にある。

「ココを……怖い機械から、解放……したい、皆を、助けたい、の」

ゾフィーが静かに祈りを捧げると、灰色の樹をすり抜けてきた一体のインビジブルが、ふわりと地面に降り立った。彼女より年下の、中学生くらいの少女のようだ。人懐っこい笑顔を浮かべた幽霊は、さっそく自分が見たものについて語り始めた。

「……ん、なるほど、……拠点……、だったら……」

一行が目指すのは、三ツ池公園にある『カテドラル・グロンバイン』だ。ならば、そちらのルート途上にある施設を、迂回するなり破壊するなりしていけば良いだろう。

ザビーネの調べた地形情報と照らし合わせつつ、ゾフィーは脳内にすらすらと樹海の地図を描いていく。そうしていると幽霊の少女は透明な魚に戻って、機械の森の向こうへすいと泳いでいった。

「お話し、聞かせてくれて、ありがとう……」

お供えのおにぎりを置いて両手を合わせてから、ゾフィーはビスクドールを抱えて立ち上がる――直後、再度の爆発音がした。さっきより近い。

「元に、戻せる……よね?」

きっとこの地も、元の姿に戻してみせると誓うつもりだったけど、周囲の戦闘の音はどんどん大きくなっていく。

縋るような目線を、ゾフィーは腕の中の人形に向けてみるものの――、

「ザビーネ……何で、目、そらす、の? ……ザビーネ?」

『走るわよ』

タブレットにそれだけを入力すると、ザビーネはポムポムと少女の腕を叩いて先を促した。そうする間にも、どこからか爆風が押し寄せてくる。途端にバランスを崩して転びそうになるゾフィーだが、どうにか体勢を立て直して走り始めた。

『頼もしいわね。これだと、戦闘で手薄になった場所を進んだ方が良いのかしら』

戦闘機械も手が回らなくなったのか、比較的安全な道のりをふたりは進んでいく。可能なら施設の破壊もできたらと思っていたが、そちらは仲間に任せても大丈夫そうだ。

(……何なら、放っておいても更地になりそうだし)

だとすると、ザビーネが心配するのはゾフィーのことだった。

この子、鈍臭いから――何だか姉のような眼差しで、不思議なビスクドールはそっと主人を見上げたのだった。

「むふふ……」

無機質なモノクロームの樹海に、突如として鮮やかな色彩の主が舞い降りる。それは、|竜《ドラゴン》らしき深紅の角を生やし、不敵な笑みを湛える少女だった。

「生長し増殖し生命を奪い続ける、戦闘機械都市……って訳だね、なるほどなるほど~」

可愛らしいパーカーの袖をひらひらさせつつ、彼女――ユナ・フォーティア(ドラゴン⭐︎ストリーマー・h01946)は、迎撃を始める機械群と嬉々として向き合う。

「――ヴヴヴヴ!!」

途端に羽虫を思わせる戦闘機械が、羽音のような|警報《アラーム》を鳴らした。そうすると周囲の木々は毒の散布に取り掛かり、生き物のように動き始める根の近くからは、酸の池が染み出してくる。それは『オクシモロンの樹海』というエリアがひとつとなって、侵入者を排除しようと蠢いているようだった。

が、これ以上侵攻される訳にはいかないのだ――それならば、とユナは決意する。

「よし、攻撃機能をぶっ壊しつつぶち暴れちゃおうかな★」

元気よく跳ねた乳白色の髪が、陽光を反射して眩い金に煌めいた。周囲に見えない炎を揺らめかせながら、ユナは掛け声を響かせる。

「もう一人のユナ、出番だぞ! ヴィジョン!」

現れたのは、ユナの分身であるブルー・ドラグーン。直後、少女を呑み込もうとする機械樹の前に、立ちはだかった青い炎のドラゴンが|息吹《ブレス》を吐いた。

「行こっ! ユナと一緒にこの都市を焼こうぜぃっ!」

彼が|熱核蒼炎息吹《アトミック・ブレス》をひと吹きすれば、鋼鉄の幹は瞬時に溶解し、酸の池は蒸発してたちまち干上がっていく。そうして、かつての強大な|竜《ドラゴン》の力――その一端を解放したユナも焼却のブレスを操って、自らの分身とともに樹海を焼き払っていった。

「いや~、都市破壊は気持ちいいですなぁ~!」

ガオーッ!! 凄まじい咆哮を轟かせて、二頭の竜が機械都市を蹂躙していく。

もちろん、ここに限っての言葉ではあるけれど――進軍を続けるユナの近くには、消し炭と化した機械虫が、幾つも転がっていたのだった。

幻影魔法の織り込まれたケープが、金属の木漏れ日に紛れて優雅にはためく。

足どりは静かに、「サイレントラン」の銘に相応しく、エレノール・ムーンレイカー(怯懦の|精霊銃士《エレメンタルガンナー》・h05517)は辺りの風景に溶け込むと、軽くシューズでつま先を蹴った。ほんの一瞬、微風が通り抜けるような気配。そのまま起伏のある地形を飛び越えた彼女は、何ごともなく移動を再開した。

(このまま、平静に――)

肩の近くで銀色の髪が揺れる。その間から見え隠れするのはエルフの長い耳だ。辺りに漂う毒の霧を防ぐため、エレノールの顔は防毒マスクでしっかりと覆われていたが、機械の森に対して思うところがあるらしく、マスクの下の表情はわずかに曇っていた。

(……何というか、生命と自然に対する冒涜的なものを感じて仕方ないですね)

幼少期に暮らした、本物の森が記憶にある身としては、違和感とそれに伴う嫌悪がじわじわと肌を這い上ってくるのだ。

内心ではさっさと通り抜けたいと思うものの、焦りや動揺は禁物だった。あくまで冷静に、冷静に――臆病な性格も、匙加減ひとつで長所になる。

(哨戒中の敵は、この近くにはいないようですが)

ケープの下から時おり姿を覗かせるのは、オンディーヌの長銃だ。いつでも狙撃を行える態勢を取りながら、エレノールは呼吸をするように森に溶け込み、確実に歩みを進めていく。|姿なき狩猟者《インヴィジブル・ハンター》の能力は、速度や戦闘力を犠牲にするが、肉眼以外のあらゆる探知を無効にする。その視覚についても、装備によって上手くカバーしているのだ。

(安全に移動できることの代償と思えば、安いものです)

そんな風に考えることができるのも、エレノールの長所なのだろう。

急がば回れ、という言葉もある。慎重に慎重を重ねて進むことで、結果として彼女は、あまり時間をかけずにオクシモロンの樹海を踏破することができていた。

(命無き生きる森、か――)

黒の鼻緒の雪駄を鳴らして、天國・巽(同族殺し・h02437)が木々の間を跳んだ。

枝から枝へ。銀の葉から滲み出てくる毒の霧も上手く避けながら、此方へ飛びかかってくる小型の機械虫を、黒金の小柄で素早く払う。

「――オクシモロンの樹海たァよく云ったもんだぜ」

思わず、といった調子で凪いだ声を風に乗せれば、彼の脚は一瞬の浮遊ののちに疾く宙を駆けていた。眼下に広がる酸の池を悠々と跳び越え、その対岸の樹上に降り立った巽は、肩に引っ掛けた内掛にそっと手をかけた。

ひと息つく暇もなく、先へ進む。機械たちの抵抗は徐々に激しくなってきていた。

――しかし、邪魔をするなら、容赦なく斬り捨てるまで。

行く手を阻もうと動き出した森に向けて、脇構えに霊刀を構えて精神を統一する。ちりちりと鍔が鳴った。銀縁の眼鏡の奥――巽の金瞳が不思議な輝きを帯びるのと同時、真向切りに振るわれた刀が鋼鉄の木々を一気になぎ払った。

「……御之破一刀流剣術、払捨刀の二」

一太刀で広範囲を纏めて二度斬りつける龍尾返が、衝撃波を伴って襲い掛かったのだ。と――寸断された枝や根が、ばらばらと周囲に降り注いでいくその中を、黒と白のキッチンカーが豪快に駆け抜けていく。

「ひゅー、機械の森を突破とか超アツイじゃん!」

嬉々とした明るい声をあげ、極地進軍と洒落込むのは逝名井・大洋(TRIGGER CHAMPLOO・h01867)だった。|警視庁異能捜査官《カミガリ》の青年は絶妙なハンドリングで地表の障害物を躱すと、車から身を乗り出して愛銃を構える。

「ココなら法定速度もないしぃ? 全速! 前進!!」

片手でハンドルを切りつつ、もう片方の手で狙いをつける。ほぼハコ乗りの状態のため普段なら大目玉といったところだが、ここは敵地なので問題ない。大洋はまず再生を始めようとする根に向けて、何発か弾丸を撃ち込んでみた。

「お、行けそう? 意外と脆いかも!」

立て続けに攻撃することで、上手く相手の動きを封じることができそうだった。頭上を移動する巽に軽く手を振りながら、大洋は動き始めた樹に次々と狙いをつけていく。

「どーも! 一緒いきましょー!」

フランクに声掛けをする間にも、運転の手は止めなかった。キッチンカーに偽装している彼の車両は、高性能のステルスカーなのだ。小型の戦闘機械程度なら轢殺できるし、起伏の激しい地形も何のその――カーアクションさながらの運転で踏破して、爆風をバックにポーズを決める。

「キマった……って、あ、車体溶けた!?」

――と、障害物をジャンプ台代わりに跳んだのはいいが、着地と同時にちょっぴり酸が掠ってしまったらしい。足でハンドルを切りながら、運転席から身を乗り出した大洋は「相棒に後で謝らなきゃ」なんて慌てた声を上げているようだ。

その様子をちらりと目にした巽は、彼の進行方向にいる機械目掛けて、鍔鳴の一太刀を浴びせて道を拓いた。即興で仲間と連携を行いつつ、樹々を刈り、機械の群れを狩る。そうしていると彼はふと、この世界で生きる少女のことを思い出した。

彼女が思い描く未来を実現するためにも――まずは居直り強盗から、少しでも人類の土地を奪還しなければ。

「幸い、知ってる面子も参戦してるようだし……まァ、どっかで会うこともあんだろ」

機械の森を進んでいくにつれ、辺りには不可思議な光が混じり始める。

絡まり合う枝の隙間を、身を屈めて器用にくぐりぬけた七豹・斗碧(白翔テイルアンシア・h00481)は、目の前に広がる景色にそっと息を漏らした。

(わあ……)

鋼鉄の幹や枝、それに根をなぞるように、虹色の奔流が森を包んでいる。

それは、樹皮の下を蛍の群れが舞っているような、幻想的とも言える光景ではあったが、彼女の魔術師としての勘が「良くないもの」だと告げていた。

「残念だなあ、……無害な場所なら面白そうだったのに」

雪豹の尾を軽く揺らすと、斗碧は巨大な根を滑り台にして地面に降り立つ。木々に囲まれた周囲は広場のようになっていて、少し遅れて滑り落ちてきた御兎丸・絶兎(碧雷ジャックラビット・h00199)は、着地と同時に格好よくポーズを決めた。

「へへっ、さいきょームテキのゼットさまさんじょー!」

直後に青い雷が迸り、兎の耳がぴんと元気よく跳ねる。金の瞳をきらきらと輝かせながら、獣人の少年はシューズの踵を鳴らすと、地面の感触を確かめていた。

「よし、足元はだいじょうぶそうだ! 近くの木は――おっと、毒が噴き出しちゃうといけないなっ」

そのまま行く手を遮る枝に短槍を向けた絶兎だが、傍らの斗碧を確かめてかぶりを振った。切ったりするのはあぶないな、と穂先をずらし、幼馴染の手をしっかりと握る。

「よし、こっちのほうから行くぞっ!」

「もうっ、私の心配は嬉しいけど、ゼットも気をつけないといけないんだよ?」

安全な道を行こうと、先頭に立って進む絶兎に向かって、勝気な斗碧の声が投げかけられた。何はともあれ、ひとを傷つけるような場所なら、これ以上悪いことが出来ないようにしなければ――そうして不気味に静まり返った森をふたりが進んでいくと、蛍のような光は次第に強くなっていった。

「これも、機械なんだろうね。なんだか連絡を取り合っているみたい……」

斗碧がそっと囁けば、真剣な表情でこくこくと絶兎も頷く。どうやらこの周辺には、都市のネットワーク機能が集約しているらしい。

「直接こわせばいいのか? 武器でたおす……というより、お、そうだ!」

行く手にそびえる、タワーのような大樹を見上げて首を傾げる絶兎だが、そこで良い考えが閃いたらしい。ゴーグルに手を掛けて、斗碧に合図してから一気に跳躍する。

「オレさまの魔力は、雷とおんなじだ! 機械ならきっと、“雷”には弱いはずっ!」

電子生命体が巣食う大樹へ、先陣を切る少年――その姿が碧い雷に包まれて、不意に掻き消えた。空間跳躍の力を用い、一瞬で大樹の傍まで接近した絶兎は、シルフィードの靴に雷の魔力を籠めて、必殺の超導雷キックをお見舞いする。

「ばりばりのびりびりで、どかーんだ!!」

直後、凄まじい轟音が辺りに響き渡った。大樹の天辺から根元まで、一直線に稲妻が突き抜けていったようだった。|雷・参・兎《ライジンラビット》での能力強化に加え、さらに|迅・雷・兎《アクセルラビット》で移動速度の上昇、加えて威力が倍になる近接攻撃のおまけつきだ。

「だから、えーと……えっと? 3×2で……あっ、わかったキックは6倍! つよつよ!」

落下の間、両手の指で威力を計算した絶兎がガッツポーズを決める。雷の直撃した大樹はあちこちから煙を上げ、樹皮の下を奔る光が狂ったように明滅を繰り返していた。

「……それなら、即興だけど一つお話をしてあげる」

やっぱり機械相手だと電撃が有効そうだ、と見て取った斗碧は、魔法の手帳を手に独自の術式を紡ぎ始める。それは、雷と一緒に落ちてくる獣のお話。雷撃を纏って軽やかに空を跳んで、周りに落雷を振りまく、強くて大きな虎さんの物語だ。

「顕現せよ、異説・常喰み――」

――その言葉が世界を蝕み、書き換えていく。瞬間、大地に張り巡らされた木の根目掛けてお伽噺の雷獣が飛来し、雷とともに踊りかかった。

「!!!!」

眩い光と音が、立て続けに辺りに炸裂する――!

地上を迸る稲妻を、不踏踊を巻きつけた足で一気に飛び越えた斗碧は、そのまま高所で戦う絶兎の隣へふわりと降り立った。

「私も一緒に戦うよ。ゼットに怪我はさせないんだから」

はらはらと金属の葉が落ち、枝が枯れていく。ネットワークを攻撃したことで、徐々にシステムに狂いが生じているようだったが、その間も辺りを巡廻していた機械虫たちがこちらの方にやって来ていた。

「よしっ、だったら思いっきりぶっとばすぞーっ!」

「――ロア、行って」

急降下してくる敵を素早く躱して、絶兎がキックを叩き込む。それに続いて斗碧の影業が、|異形の獣《ロア》の姿と化して襲いかかった。

「攻撃してこなきゃ、楽しく冒険できそーなんだけどなー……ざんねん!」

戦いながらも、さらに上へ。宙を駆け、時に螺旋階段のような幹を走り抜けながら、異変に気づいてやってくる戦闘機械を片っ端から倒す。

「さあ、どんどん行こう! 派手に暴れれば、隠密する人たちからも敵の意識が逸れるし……悪いのも壊せて一石二鳥だよ!」

そう言った斗碧が、ロアの顎で機械虫を豪快に噛み砕いてみせれば、枝を大きくしならせて跳ぶ絶兎が「あっ」と嬉しそうな声を上げた。

「そっか! 他のヤツの助けになるなら、もっともっと大暴れすればいーんだな!」

連続で枝を跳び越えて勢いをつける。さいきょームテキのゼットさまに、できない跳躍ジャンプなんてないのだ。だから――、

「よーし、トアっ、まかせとけーっ!!」

機械の森が悲鳴をあげていた。絶え間ない破壊に晒されながらも、必死で再生を行って――そうしている内に|繋がり《ネットワーク》を断たれた|撞着語法《オクシモロン》の都市は、末端から朽ち果てるようにして機能を停止していく。

(――つくづく物騒な地よの)

断続的な揺れが押し寄せる彼の地を、ツェイ・ユン・ルシャーガ(御伽騙・h00224)が静かに駆けていた。その最中も、輝きを失った葉がさらさらと落ちていく。行く手に広がる鋼鉄の枝は、龍鑓枝の一振りで粉々になった。

(常の樹海なれば我が同志であるが。……機械のそれでは、分かり合えぬよう)

己の妖力の根源を思いながら、ツェイは「ふふ」と口元に笑みを浮かべる。

――勝手が分からぬが、興味深くもあるか。

直後、炎に包まれて落ちてきた機械虫を軽く避けると、彼は錆ついた鉄骨からふわりと飛び降りていた。そのまま樹海の下の、張り巡らされた根の大本を辿る。

虹色の光がせわしなく明滅を繰り返す中、やがて輝く球体がその目の前に現れた。

(……ふむ)

種子のような、蕾のような。電子の生命の苗床となる「何か」。

それを認めたツェイが、おもむろに手を翳す――|招花来魄《シエライ》。

「疾く行っておいで、愛い子」

囁き、はがねの地に花を喚ぶと、淡い光を灯す待雪草が願いを形にする。

創り出すのは、樹木を模る|雷《神鳴》で――ツェイはその電力を糧に深く深く、都市へと伸びる樹々を侵し、狂わせるよう命じていく。

枝を、幹を、そして根を。樹海を巡る虹色の光が、たちまち荒れ狂い逆流していった。直後に、輝く球体がひび割れた。再生を行っていた機械樹が、雪崩を起こすように崩壊していく。為すべきことが分からなくなり、自壊を始めたのだろう。

自らの矛盾に耐えかねたように朽ちていく「生きている」森に背を向けると、ツェイは最後に、飄々とした素振りでこんなことを口にした。

「樹には樹を。……生命には生命を、とな」

第2章 ボス戦 『Great-Invasion『ORCA』』

√能力者たちの活躍により、「生きている」森――『オクシモロンの樹海』は攻略され、完全に機能を停止した。彼の都市が、二度と命あるものを脅かすことはないだろう。

今回の作戦は、『カテドラル・グロンバイン』の破壊に決定した。

そこが、花と緑に包まれた|天蓋大聖堂《カテドラル》だと云うのには皮肉めいたものを感じるが、途上には強力な戦闘機械が布陣し、人類を近づけまいとしているようだ。

――不意に、歌うような声が聞こえた。

真っ青な空を見上げて、息を呑む。戦前の名残りを留めた市街地の上を、巨大なシャチの姿をした母艦が航行していた。鈍色の装甲が、陽光を反射して鮮やかに煌めく。

Great-Invasion『ORCA』。それは、各|派閥《レリギオス》によって使役される戦闘機械だというが、『レリギオス・オーラム』も例外ではないらしい。

兵装は、強大な破壊力を持つ主砲に加え、腹部に並んだ複数の砲門、加えてクラゲの形状をしたビットによる援護も行うようだ。悠々と空をゆく戦闘母艦は、そこで侵入者を察知したのか、ゆったりと尾びれを動かしてこちらへ迫ってきた。

「――――!!」

母なる意思と言葉を交わすように、機械仕掛けのオルカは空に向かってひと鳴きする。

√ウォーゾーンの八月の空に、無数の砲弾が交錯しようとしていた。

機械の森をいち早く通り抜けた、エレノール・ムーンレイカー(怯懦の|精霊銃士《エレメンタルガンナー》・h05517)は、半ば廃墟と化した市街地へ足を踏み入れていた。

(――あれは)

頭上を過ぎる巨大な影に、建物の陰に身を潜めてから様子を窺う。雲ひとつない青々とした空を、機械のシャチが泳いでいくのが見えた。

(巨大母艦……Great-Invasion『ORCA』と言いましたか)

どうやら、|天蓋大聖堂《カテドラル》へのルート途上を哨戒しているらしい。ミラージュ・ケープの魔術迷彩で、周囲の風景に溶け込むことは出来そうだが、このまま戦いになれば上空からの爆撃に晒されることになる。

(地上にいると不利に思えますね。……となると、空中戦の方が良さそうです)

あのような巨大で頑強な敵相手に、自分が出来ることは何か考える――わずかな逡巡ののち、答えは出た。

(敵の攻撃を引き付け、囮になる――)

そろそろ、他の仲間たちも到着する頃だろう。覚悟を決めたエレノールが物陰から飛び出そうとしたところで、声がした。

「――これ、そう騒ぐでない」

砂埃に混じって、辺りに仄かに漂うのは花露の馨り。エルフである彼女にも懐かしさを感じさせる、緑の気配を纏った半妖はツェイ・ユン・ルシャーガ(御伽騙・h00224)だ。今の言葉は、頭上のオルカに対してのものらしい。

「なにやら、聞かぬ気の強そうなのが出てきたのう。……まぁ、我らが壊しに来たのだから当然か。ふふ」

歌うような声を響かせて、悠々と空をゆく戦闘機械を一瞥すると、彼はエレノールに向けて意味ありげな笑みを浮かべた。どうやら彼女がやろうとしていることを悟ったらしい。ローブの袖を揺らし素早く印を結び、ツェイはその唇に『かみ』を宿す。

「此処は|神の地《禁域》――同志ならざる者、踏み入る事なかれ」

直後、ゆるく編まれていった白群色の炎が、ドーム状の結界となって戦場を覆った。

『かみ』を語り、|理《ことわり》を行き届かせる|神夅灯騙《カムヨル》の力――異変を察した『ORCA』が砲門を向けるが、地上に届く前にその大部分が無力化されていく。

「……其処な泳ぐ、はがねの鯱。超えられるものなれば超えておいで」

体中に備えつけられた砲門を、さらに展開していく機械のシャチに向けて、ツェイが悠然と挑発を行う。翔ける子らに憂いの無きよう、という彼の試みは成功したようだ。

その隙にエレノールが光の翼を広げると、砲弾が乱れ飛ぶなかを一気に突っ切っていった。その手には、新たな武装であるエレメンタル・バスター・ライフルがある。

「精霊たちよ、限界を超える力をわたしに……!」

全身に光のオーラを纏った彼女が、迫りくる全門斉射の嵐を掻い潜る。さらに曲芸じみた動きで回避と反撃を同時に行いながら、巨大なオルカにすれすれまで接近した。

その姿は、さながら光の妖精だ。高速で飛翔するエレノールに向けて機銃が掃射されるが、その直前に彼女は、文字通り「空中をダッシュ」して射程から離脱をする。

「招き、惹き付け、誘き寄せる――、」

攻撃が空振りに終わった敵へ、すかさず炸裂するのはツェイの炎。

|理《ことわり》の支配する世界では、彼の攻撃は必中となるのだ。結界の範囲内、敵がかすかに触れただけで、樹の属性を帯びた炎は爆ぜ踊り、真昼の空に眩い花火が散る。

「そして、その合間に――撃ち込んでいきます……!」

そこで、反転したエレノールが『ORCA』にバスターライフルの銃口を向けた。チャージは数秒、その後に精霊の力を収束させた極太ビームを一気に放つ。

(これならば、相手の装甲にも効果的にダメージが入るはず……!)

刹那、眩い光が鋼鉄の装甲を貫通して、空の彼方へ突き抜けていった。

内部で何度か爆発が起こり、シャチの巨体がぐらりと傾ぐ。ぎらぎらと鬼灯のような目を光らせて抗う敵に、ツェイの御伽語りが朗々と紡がれていった。

「その成りではもう、まことの海には帰れまいが。……ぬしらの涅槃で歌うておやり」

「いぇーい! オクシモロンの樹海、突破だZE★」

真夏の陽射しが照りつけるアスファルトの上を、ユナ・フォーティア(ドラゴン⭐︎ストリーマー・h01946)が元気一杯に駆けていく。ドラゴンの鱗が使われた特製のスニーカーで、熱せられた地面も問題なしだ。

辺りの景色は、機械の森から廃墟と化した市街地へ。遮るもののない空は広く、真っ青に澄んでいた。地面とのコントラストもあって「映える」映像が撮れそうだなー、なんてユナが考えていると、頭上から不思議な音が聞こえてきて空を仰ぐ。

「? 歌うような声が……、って!? 何じゃこりゃーっ!?」

巨大なシャチの姿をした戦闘機械が、赤い眼を光らせてこちらへ向かってきていた。

先に戦った仲間によってダメージを与えられたのだろう。装甲のあちこちが破壊され、内部の機械が露出している箇所が見受けられる。

仰天するユナの隣では、エアリィ・ウィンディア(精霊の娘・h00277)が大きな瞳をまるくして、空に浮かぶシャチを見つめていた。

「シャチさん? 機械のシャチさんは飛べるんだね」

「……しかも、圧倒される大きさだ」

極力感情を乗せまいと務めつつも、結・惟人(桜竜・h06870)の呟きには真剣なものが混じる。自分一人の力では、到底破壊は出来ないだろう。だが――、そうしている内に青空の黒点はみるみる大きくなり、無数の砲門がこちらに狙いをつけているのが見えた。

「うんうん、こりゃまたデッカいシャチだね!」

「でも、空中からの砲撃系列は、結構厄介な気がするなぁ……」

つい愛用のスマホを構えてしまったユナだが、傍でエアリィが戦い方を考えているのを見て我に返る。そうだった、こんな事をしている場合じゃない!

「よしっ、まずはあの砲門を何とかしないとね!」

ばさっとオレンジ色の竜翼を広げると、ユナは『ORCA』に空中戦を挑むべく空へ舞った。エアリィのほうも飛んで対抗しようと決めたらしく、大精霊の外套をはためかせてその後に続く。途端に、敵の前門斉射が襲いかかってきたが、そこで地上で迎え撃つ惟人が援護に回った。

「はっ――」

拱手の構えから怪力を発動した彼は、己の身長の倍以上もある瓦礫を軽々と持ち上げて宙に投げる。射線が遮られ、敵の砲弾は瓦礫に当たって粉々になった。さらに、仲間の生んだ結界――白群色の炎が弾けると、『ORCA』の砲弾から惟人を護ってくれた。

「さあ、派手に暴れてくれ」

なおも地上に降り注ぐ砲弾の嵐を、彼は|竜《ドラゴン》の持つ脚力で躱し、或いは引き離して援護を続ける。強大な敵に匹敵する大きな力の一部になれるよう、尽力すると惟人は決めていたのだ。

「ありがとうっ、……今のうちに!」

そのお陰でエアリィも、精霊銃での牽制に手間をかけずに済んでいた。

60秒間、チャージを行って魔力を溜める。声に声を重ね、言葉の上にさらに言葉を重ねる多重詠唱で、六属性の精霊の力を自身に宿す。

その間にも、オルカの周囲を旋回するユナが、タイミングを窺いつつドラゴン⭐︎バスターで砲門を撃ち抜いていった。命中の度に爆炎が上がって、弾幕が和らぐ。

「――――!!」

突如、ホイッスルを思わせる、『ORCA』の鳴き声が辺りに響いた。『母なる意思』と言葉を交わし、インビジブル集束砲の承認を取り付けたのだろう。

凶悪そうな牙の並ぶ口腔がゆっくりと開き、その奥から巨大な主砲の砲門が覗く。そこから全てを灼き尽くすオレンジ色の光が、|天蓋大聖堂《カテドラル》へ近づく者たちへ放たれようとしていた。

「――その瞬間を待っていたよ!」

しかし、そこでユナは不敵な笑みを浮かべると、『ORCA』の大きく開いた口腔目掛けて飛び込んでいった。彼女の姿が、たちまち本来の|真竜《トゥルードラゴン》に変わる。そこで地上にいた惟人も、白き|竜《ドラゴン》の姿となって空へ翔んだ。

「……私も合わせる」

「ユナ達のど根性、思い知れぇー! ガオーッ!!」

収束砲が放たれようとした寸前、ユナは灼熱のブレスを敵艦内部に向けて一気に吐き出していた。そこへタイミングを合わせて、花吹雪のブレスを舞わせるのは桜竜と化した惟人だ。二頭の|竜《ドラゴン》の吐息がひとつとなり、炎を纏った花びらが竜巻と化してシャチの体内を吹き荒れる。内部を抉り、ずたずたに引き裂いていくように――直後、チャージを終えたエアリィが、エレメンティアの剣を構えて宙を跳んだ。

「いくよっ、これがあたしの奥の手っ!」

精霊剣を両手で持ち、軽く跳躍を決めるとそのまま空中を駆ける。

狙いは『ORCA』の口。ブレスの勢いに乗るようにして、エアリィは体当たり気味に剣を突き刺した。覚悟していた後追いのダメージは、惟人たちの援護もあって受けずに済みそうだった。だから心置きなく、威力18倍の魔力砲撃――|六芒星精霊収束砲・零式《ヘキサドライブ・エレメンタル・ブラスト・ゼロ》を叩き込める!

「あたしの全力、遠慮せずにもってけーーっ!!!」

まァ、どっかで会うこともあんだろ――先刻、天國・巽(同族殺し・h02437)の漏らした呟きは、ほどなくして現実となっていた。

「……よう、誉」

「おや、天國の旦那かい」

機械の森を抜け、無人の廃墟を進む先で紫煙が揺れる。見知った顔だ。瓦礫が散らばる路の真ん中で、錦山・誉(化猫・h00279)が煙管片手に、悠然と空を見上げていた。

「森擬きを越えたら、今度は海の生き物擬きかい……本物が恋しいねぇ」

彼女の視線の先には、黒煙を上げつつもこちらへ向かってくるGreat-Invasion『ORCA』の姿がある。戦いで負ったダメージを回復しようとしているのか、その周囲にはクラゲの形状をしたビットも浮いているようだ。

「全くだ――と、丁度いい。誉も、空は走れたよな」

ふぅ、と煙を吐き出す人妖の女に追いついて、何気ない口ぶりで巽が問うた。

「おう」

――首を傾けて煙管の灰を落とす。それだけの間があれば、十分だった。

「よし、背中ァ任せた。……飛ぶぜ? 遅れンなよ」

肩に引っかけた内掛をなびかせて、巽がふわりと宙に浮く。どこからか吹きつける風に彼の白い髪が鬣のように揺れると、空を切る手が瞬く間に竜の鱗で覆われていった。

「任されちゃぁ仕方ねえ。旦那の邪魔にならねえ様、気張らぁ」

|帰神法 応龍《キシンホウ・オウリュウ》――太古の神霊を纏い、速度を上げて機械のシャチに向かっていく巽に、誉も続く。不思議な煙管をひと吹きすれば、煙幕が羽衣となって彼女を空へ連れていってくれた。眩しいほどに青い空を、ふたりは駆ける。

「こらまたデカイ図体だこと……おっと、気付きやがったか」

と、そこで『ORCA』の瞳が明滅し、辺りに展開していたビットがふたりの方に向かってきた。半透明のクラゲ達が、纏わりつくようにして襲いかかってくる。融合して道連れにするつもりなのだろう。

「面倒だね、殴りゃいけるか――っと、」

誉が煙管を振り回せば、気持ちいい音がしてクラゲが吹き飛んでいった。

サイズが小型なので振り払うのは楽だが、そうしている内にもわらわらと後続のビットが群がってくる。巽のほうは、クラゲ達を振り切って素早くオルカの側面に回り込んだようだが、背後から狙われては面倒だろう。

「コレサ、旦那。……気ぃ付けなきゃなぁ?」

一気に宙を駆けた誉が、その勢いのまま煙管を振り下ろす。再び、気持ちのいい音とともにクラゲが吹き飛んで――その先にいた別のビットと、同士討ちになって消滅していった。背中は任せられたのだ、これ位はやらなければ。

「有難ェ……っと、来るぞ、誉」

一方の巽は、巧みに二刀を操りシャチの砲撃を凌いでいた。浄化の力を持つ霊剣は、実弾を斬り払うばかりか光学兵器までをも真っ二つにするのだ。そうして敵の攻撃を一通りいなしたところで、彼は相棒に合図を送る。

「今日のメインは鯱の三枚下ろしとくらァ、――行くぜ、誉!」

「おう! シャチ、お前さんの土手っ腹にちぃとばかし穴ぁ開けてやる」

妖力の煙をたなびかせて、誉が青い空を駆けていく。その後方で居合の構えを取った巽は、巨大なシャチの図体に見合う長さまで、霊剣の刀身を伸ばす、伸ばす――、

「――――掻っ捌く」

「そら、抉れろ!」

狙いは『ORCA』の腹。息を合わせて、ふたり同時に必殺の一撃をお見舞いする。

巽は、敵の装甲さえすり抜ける|天地《あめつち》の抜刀術を。

そして誉は、勢いをつけた助走からの――強烈な蹴りを。

化生のもの達が、機械のシャチを豪快に屠っていく。

仲間たちが切り拓いたルートを辿り、道明・玻縷霞(黒狗・h01642)が颯爽と戦場に姿を現わす。直後に、賑やかなクラクションの音。そちらに彼が目を向ければ、見慣れた白と黒のキッチンカーが、砂埃を舞わせてこちらに向かって来ていた。

「わぁっルカさんだー! オシゴトお疲れ様です!!」

運転席から身を乗り出して、嬉々とした様子で手を振るのは逝名井・大洋(TRIGGER CHAMPLOO・h01867)だ。彼は|警視庁異能捜査官《カミガリ》の相棒で、一応は上司と部下の間柄になるのだが、こんな感じで屈託なく、大型犬みたいに玻縷霞にじゃれついてくる。

「あ、……大丈夫ですよ?! 法定速度は遵守してますし、安全運転を心がけてます!」

そう言って大洋は、路肩に『Hasta La Vista』を停車させると、玻縷霞が助手席に乗り込むのを待ってアクセルを踏む。先刻の、オクシモロンの樹海を踏破した際のことは、彼に黙っておいた方が良さそうだった。兎にも角にも、進路上に待ち受ける敵を片付けなくては。

「……これは、戦闘母艦ですか」

悠然と空を泳ぐ、巨大なシャチ型機械――Great-Invasion『ORCA』を見上げて、玻縷霞が呟く。真夏の陽射しの下だと言うのに、折り目正しいスーツに身を包んだ彼は汗ひとつ掻かず、涼しげな顔をしている。

「ボクは初見なんですけど、メカシャチですねぇ……映画じゃん」

一方の大洋は、着崩したスーツを整えることもせず、ぽかんと口を開けていた。

その間にも、『ORCA』との距離はどんどん縮まっていく。周囲でふよふよと舞うクラゲ状のビットも、こちらに気づいて迎撃を始めたようだ。彼らの放つ結合阻害弾が、付近の地面を何度か抉る。

「生物とは異なり、一筋縄ではいかないようですね……」

そんな敵の攻撃を、巧みなハンドル捌きで躱していく大洋の隣では、玻縷霞が眼鏡のフレームに手をかけつつ思案していた。より強力な一撃を与えるしか――とは思うものの、得意の接近戦を挑むには、敵の攻撃を凌がなくてはならないか。

「……でも待てよ、デカい分ある意味わかりやすいんじゃね?」

と、そこでぽつりと、閃いた様子で大洋が言った。そうして、自分に任せて欲しいと言わんばかりに玻縷霞へ合図を送ると、車のスピードを一気に上げる。ゆっくり近づいてくるクラゲを振り切り、船体の真下まで走行すると、大洋は思い切ってキッチンカーの上に飛び移った。

「ルカさん、見えますか!」

そのまま、愛銃のポインターで一点を指し示す。そこは『ORCA』のビットの排出口で、恐らくは内部に通じている場所の筈なのだ。

「あそこに一撃ぶち込んで、弱体化を狙いましょう!!」

「了解しました――大洋さん」

相棒の意図を察した玻縷霞が、車から飛び降りて黒の手袋に手を掛けた。

インビジブル収束砲の準備のためか、敵の動きは遅い。その隙に距離を詰め、連続で跳躍しつつ、大洋のポインターが狙いをつけた場所へ拳を振りかぶる。

「――|神威《カムイ》」

知られざる超獣の力を覚醒させた瞬間、玻縷霞の腕が白い狼のそれに変わる。

強化した腕力を用いて、機械のシャチの内部を一気に噛み砕こうとしたところへ、大洋が追いついた。彼の軌跡を追うように素早く跳躍すると、同時に――零距離で『Thunderbird』の霊力弾を叩き込む。周囲のビットたちが慌ててこちらに向かってくるが、もう遅い。

「ざーんねん、ボク等が壊す方が速いよ!!」

澄んだ夏の青い空を、巨大な戦闘機械がゆっくりと旋回する。

「おっきな、お魚さん……」

『シャチのようだから、正確には哺乳類――海獣ね』

首が痛くなるほどに空を見上げて、そうぼんやりと呟くゾフィー・ゾルガー(月下に潜む・h07620)の腕のなか、憑き物ビスクドール・ザビーネ(ゾフィー・ゾルガーのAnker、霊魂憑き人形・h07848)がタブレット端末を叩いて補足する。

まぁ、|ゾフィー《妹》が呆然とする気持ちも分かる。森を抜けたと思ったら随分なデカブツが出てきたようだが、これまでの仲間たちの奮闘を思い起こせば、却って良い的になるだけじゃないかしら――なんて、ザビーネは予想する。

(これは、シャチの解体ショー……と呼ぶべきなのかしら)

そんなことを考えている間にも、空中にいるシャチ母艦の腹の辺りで大きな爆発が起きた。仲間たちがさらにダメージを与えたらしい。そこで、相変わらず空を見続けているゾフィーの腕を、ザビーネがポムポムと叩いてせっついた。

『さぁ、ぼんやりしていないで、私達もやるわよ』

「ん……分かった、がんばる」

『ORCA』がビットを起動して態勢を立て直そうとする中で、少女と人形は|撹乱《イヤガラセ》の準備に入る。まずは人形を並べて、辺りを漂う|幽霊さん《インビジブル》に呼びかけを行うのだ。

「怖い、機械のお魚、倒したい、の。チカラを貸して……」

|インビジブル受容体《D.E.P.A.S.》であるゾフィーが意識を巡らすと、彼女に同調したインビジブルが群れ集って、用意したアンティークドールに次々に憑依した。

「ん、それで……戦ってるヒトたち、助ける、の」

『まずは散開させて隠密させて、それから散発的に攻撃させるのよ』

ゾフィーが人形たちに優しく声を掛ける傍らで、ザビーネがタブレットを使ってきびきびと指示を飛ばす。サイズの小さく、熱源反応もない人形が物陰に隠れれば、上空からではさぞや見つけ辛いことだろう。

「ん、気をつけて、ね。行って、らっしゃい……」

少女の激励を背に、ゴシック風のドレスを着た人形たちが、グラスアイを煌めかせて廃墟へ向かっていった。|死霊人形の葬送行進曲《マリオネッテン・ベグレープニスマルシュ》の始まりだ。ゾフィー自身も身代わり人形を用意して、万が一の攻撃を上手く逸らせるようしっかり対策をしておく。

『――インビジブルビット、来るわ』

眼光鋭く、ザビーネが肘でゾフィーに合図を送る。地上へ向かうものと、本体の修理を行うものと二手に分かれているようだ。普通ならどちらを狙うべきか悩むところだが、こちらが操るのは憑依人形の群れだ。呪詛による攻撃は微弱かも知れないが、広範囲をカバー出来る。

(じわじわと追い詰めて――向こうの意識が逸れたところで、集中攻撃よ)

踊るように戦場を駆ける、ゾフィーとザビーネの意思がひとつになった。死霊人形の行進を率いるように、指示を飛ばす。呪詛がどこから放たれているのか『ORCA』は把握できずにいるらしく、満足な反撃も行えないまま砲門が落ちた。

汚染され、腐食していく船体にクラゲのビットも成す術がなく、巻き添えを喰らって消滅していく――その様子を見つめるザビーネは、無表情のまま首をカクカクと揺らして笑っていた。どうやら撹乱と言う名のイヤガラセを、楽しんでいるらしい。

「ザビーネ……また、ワルモノみたいな、オーラ、出てる……?」

ゾフィーがポツリとそう零した瞬間、辺りにスパン――と小気味よいハリセンの音が響いたのだった。

オッケー、と軽く口にして空を仰ぐと、一文字・伽藍(|Q《クイックシルバー》・h01774)は踵を鳴らし、空へ|空中浮遊して《飛んで》いた。

「今度はシャチと空中戦ね――よし、」

真っ青な空には雲ひとつなくて、彼方では手負いの『ORCA』が牙を剥き出しにして砲撃の準備をしていた。そこを目指して伽藍は進む。夏のぬるい風が肌をなぶっていく。

天地が逆さまになって、頭から海へ飛び込んでいくみたいに――スピードを上げた彼女が、海底のシャチに突っ込んでいく途中で、全門からの掃射が始まった。

(ま、覚悟はしてたけど……意外とイケるっぽい?)

仲間たちとの交戦が堪えているのか、敵の攻撃はやや精彩を欠いていた。それでも伽藍の射程範囲内までは、あと少しといったところ。

――なので、さっきの樹海で壊した機械虫の残骸を、有効活用することにする。

「さて、と……行くよ君たち?」

おもむろに空へ手を伸ばした少女が、呼吸をするように|念動力《ポルターガイスト》を発動する。

持ってきたのはてんとう虫を模した機体で、盾にするには丁度いい形だった。それを幾つかぶん投げて防壁にしながら、素早く船体に接近する。そうして射程圏内に入ったところで、伽藍はスクラップの塊目掛けて指先を突きつけた。

「―――BANG!!」

拳銃の形に構えた少女の手、その先端に|クイックシルバー《護霊》の光が収束し、弾丸と化して一気に放たれる。

てんとう虫の残骸を着弾地点とし、周辺にエグいポルターガイストが吹き荒れた。それに巻き込まれた『ORCA』の装甲がひしゃげて、さらに剥がれて吹き飛んでいく。その残骸だって、伽藍はばっちり再利用して役立ててみせるのだ。

「壁にして良し、足場にして良し――もちろん、クソデカシャチにぶっ放しても良し!」

こちらに向けられた砲門に、さっそく剥がれた装甲をお返しして腔発を起こす。たちまち砲身内で行き場を失ったエネルギーが爆発し、爆風の煽りを受けて機械のシャチがぐらぐらと高度を落としていった。

「あとは……フォローに回るよ、任せて」

そこで戦いへ向かう仲間の姿を認めた伽藍は、空中戦に役立てて貰おうと、良い感じの場所に足場や壁を設置していったのだった。

――黒煙をたなびかせて、青い空を巨大な戦闘機械が“墜ちて”くる。

牙をガチガチと鳴らし、瞳にぎらついた赤い光を灯しながら。満身創痍になりつつも、なお獲物に喰らいつこうとするその姿に、七豹・斗碧(白翔テイルアンシア・h00481)は白い尾を立てて身構えた。

「うわあ……大きいね。あれシャチさんなのかな」

雪豹の獣人ならではのしなやかな動作で、廃墟の陰に身を屈めつつ上空の様子を窺う。と、そこで近くの瓦礫から、ぴょこんと長い兎の耳が覗いた。

斗碧の幼なじみで相棒の、御兎丸・絶兎(碧雷ジャックラビット・h00199)だ。彼に背のことを言えば怒るだろうが、小柄な体躯は身を潜めるのに丁度よさそうだった。

「森を見た時も思ったけど、本来なら自然なものをああやって機械にしてるの。……なんだかちょっと、変な感じがするよ」

「そうか? オレさま、あーゆーのかっこいーと思うぞ!」

声を潜めて囁きを交わすふたりの頭上で、機械のシャチがゆっくりと頭をもたげた。態勢を立て直し、再浮上しようというのだろう。

斗碧の抱いている違和感は、『|完全機械《インテグラル・アニムス》』に至る試行錯誤ゆえのことかもしれないが――それはさておき、と絶兎がシューズの具合を確かめつつきっぱりと言った。

「でも、皆を傷つけるヤツはだめだけどな!」

「うん。……どのみち、ああして空を泳がれてる以上は先に進めないんだし、やるしかないよね」

その隣でヴィークルを脚部に装着して、斗碧も準備を終えたようだ。魔力に反応して風の車輪が回り始めると、少女の白い髪がふわりと舞い上がって――直後、斗碧は空へ一直線に飛翔していた。敵がインビジブルビットを展開させるより早く、船体に肉薄する。

「もっとたくさん暴れればいいんだもんね、任せてよ!」

相手は空を航行しているが、斗碧も絶兎も空中戦は問題ない。そう、幼なじみのように空を飛ぶことは出来なくても、代わりに絶兎は“跳べる”のだ。

「おいオマエ! 飛べるからってえらそーにすんなよなっ!」

大空の海を我が物顔で飛び続ける『ORCA』を睨みつけると、兎の少年は助走をつけて廃墟の建物を一気に駆け上がった。走りつつも|稲・妻・兎《ディスチャーラビット》によって、全身の筋肉に電気を行き渡らせる――壁を走って屋根を蹴り、崩れたビルを連続で飛び越えて、絶兎は空へと駆けのぼる。

「空はみんなの場所だ! オマエだけの場所じゃないっ!」

そこには丁度いい感じに、先の仲間が設置してくれた足場があった。鋼鉄のスクラップを蹴って、彼は一気にオルカの元まで跳ぶ。腹部の砲門は既にあちこちが破壊されていて、それより更に上、敵の上空から攻撃を行えるように移動を続ける。

「ふふん! 頭の上は狙いにくいもんな!」

「それに――向こうが撃ってくるなら、こっちだって撃っちゃうからね」

そこでクラゲ状のビットがふたりを迎撃しようとするが、すかさず絶兎がジャンプの足場にして難を逃れた。ふよんとした不思議な感触だったが、まあまあ踏み心地は悪くない。一方で、別のクラゲが撃ってくる阻害弾には、斗碧が花吹雪を模した弾丸で対抗して攻撃と援護を同時に行う。

(それは――願いを叶えようと、他所から奪ったもので花を降らせた花童子の話)

語り部として独自の魔術を行使することで、『ORCA』の分子結合が阻害されて崩壊が進む。それとは反対に、絶兎の纏う雷はどんどん強さを増していった。

「ゼットもこれで、さらにさいきょームテキだね!」

「おうっ! まずは、砲門からだ!!」

斗碧に元気よく頷いてから、絶兎は|創顕《アライズ》で生み出した武器を握りしめた。チャージは既に完了している。腹部以外の、背中に幾つか顔を覗かせている砲身に狙いをつけ、空間跳躍――稲妻のように一気に距離を詰めて、素早く斬りつける。

直後、|創顕《アライズ》で別の武器に切り替えて、更に攻撃する。再び|創顕《アライズ》と攻撃。これを連続で繰り返す――!

「……さあ、私もいくよ。どんなに硬くても、それを貫く力があれば届くんだ」

怒涛の|突撃《ラッシュ》を繰り出す絶兎の背後で、斗碧が動いた。

周囲の空間を、風の術式で上書きして槍を一回転させる。透き通った鉱石でできた穂先が、夏の陽光を透かして陽炎のように踊った。直後、残香のスカーフを引き連れて、雪豹の少女が空を駆ける。

「――小さな槍だからって甘く見ないでよ!」

崩壊を続けるGreat-Invasion『ORCA』、その急所を狙って穿蝕の一撃が襲いかかった。

シャチの形状をもはや留めず、ばらばらになって解体されていく機体目掛けて、そこで絶兎の締めの超絶キックが繰り出される。

「18倍の! さらに2倍に!! ……トアの力ももらったら!!」

夏の空に、碧い雷の魔力が弾けて、舞った。もう指を使って計算するまでもなく、絶兎の超導雷キック――ラビットクライマックスは超強力なのだ。だから、

「オレさまが! さいきょームテキのゼットさまだーっ!!」

急降下のキックで『ORCA』の脳天を突き破りながら、少年は力一杯叫んでいた。

第3章 ボス戦 『スーパーロボット『リュクルゴス』』

巨大なシャチの母艦を仕留め、市街地を突っ切って三ツ池公園の方角を目指す。

道中の驚異を退けたことで、辺りは不気味なほどの静寂に包まれていた。しかしこれも、嵐の前の静けさなのだろう――じりじりとした夏の陽射しが照りつける中、行く手に見えてきたのは巨大な|天蓋大聖堂《カテドラル》だ。

――『カテドラル・グロンバイン』。厳重な武装と軍勢に護られた、川崎市周辺で最も巨大なロボット工場である。中心部がどうなっているかは分からないが、外周からカテドラル内へ足を踏み入れた直後に、空気が変わった。

鮮やかな緑が、視界一杯に広がる。そこかしこで花が咲き、華やかな色彩がカテドラルの列柱を飾っていた。天蓋から射し込むのは柔らかな陽光で、心地良い風が時おりそよそよと肌をくすぐる。

“花と緑に包まれた”――正に言葉通りの|区画《エリア》に出たらしい。

今までの道のりと余りにもかけ離れた光景に息を呑んでいると、巨大な列柱の向こうから巨大な戦闘機械が姿を現わした。

『よくぞ此処まで辿り着いた。貴殿らの武勇を、先ずは讃えるとしよう』

堂々とした佇まいで、√能力者たちに向き合うのは『リュクルゴス』。同名の『|派閥《レリギオス》』の王にして、スーパーロボットを『|完全機械《インテグラル・アニムス》』へ至る道と見做したものである。

『然し――我を倒さぬ限り、攻略は叶わぬ。全力で来るがいい』

言葉少なにそれだけを告げると、立法者の名を持つスーパーロボットは、機械の翼に光を宿してこちらへと向かってきた。

花と緑に包まれた、巨大ロボット工場の|天蓋大聖堂《カテドラル》。その矛盾を孕む光景もまた、|撞着語法《オクシモロン》の樹海と呼べるのだろうか。

――オーラム逆侵攻作戦は、最終局面を迎えていた。

「――これは」

|天蓋大聖堂《カテドラル》内部へ足を踏み入れた、結・惟人(桜竜・h06870)の双眸がはっと見開かれる。今までの道程には見られなかった鮮やかな緑が、巨大な空間を包み込むようにして広がっていたのだ。

「ここがカテドラル……うわぁ、緑と花が一杯~!」

天井のドームから降り注ぐのは、真夏の灼けつくような陽射しではなく、春の木漏れ日を思わせる柔らかな光で、ユナ・フォーティア(ドラゴン⭐︎ストリーマー・h01946)は好奇心に満ちた顔をきらきらさせながら、弾むような足どりで広場を進んでいった。

「お昼寝には最高だろうな~」

彼女が思わずそんなことを零してしまうのは、「ここ」が余りにも静かで穏やかだからだ――そう、不自然すぎるくらいに。

「……花、だが。周囲に、生命の気配が感じられない」

好きなものに注目し、惟人が表情を和らげたのは一瞬のこと。

すぐに感情を消した彼が、白雲の衣をなびかせて構えを取ると、上空から巨大な翼を広げた戦闘機械――『リュクルゴス』が現れてこちらへ突進してきた。

「おっと、如何にも派閥のキングっぽいロボットのお出ましだね……!」

すぐに気持ちを切り替えたユナが、両手にナックルバスターを装着して口元をにやりとさせると、隣ではエアリィ・ウィンディア(精霊の娘・h00277)が複雑そうな顔つきで、愛用の精霊銃の調子を確かめていた。

「シャチさんの次は、また強敵が……この人ほんと強いからなぁ」

どうやら、エアリィのほうは以前の任務でも戦ったことがあるらしく、「当たりたくなかったんだけどなぁ」なんて呟きも聞こえてきたが、それでもがんばるしかない、と覚悟を決めたようだ。鮮やかなブルーの髪を軽く揺らすと、エルフの少女は精霊の加護を受けて空へ飛ぶ――直後に光の翼が地上を駆け抜け、周囲に衝撃波が走った。

『――躱したか、見事』

「へへっ、ユナ達の賞賛あんがと!」

急旋回して改めて向き合う『リュクルゴス』に、回避を成功させたユナが無邪気に礼を返した。ここの工場には、最新鋭の武装をした防衛ロボットが配置されているとのことだが、相手もその例に漏れず手強そうだ。間髪入れずにこちらへと向かってくる敵に、上空からエアリィが精霊銃を乱射して牽制を行う。

「んー、生半可な攻撃だと弾かれそうだし、あたしの剣とか銃では抜けなさそうだけど……」

『リュクルゴス』の装甲の表面で、ちいさな火花が立て続けに上がった。向こうのスピードを少しでも落とせれば、と思ったものの、期待薄か。しかし本命は別にあり、彼女は射撃を行いつつ高速で詠唱を行う。

(この花も緑も……全て塵に出来る力を持った敵か、油断は許されない)

そんな中で惟人は巨大な敵を相手に、力で押し切られることなく上手く食らいついていた。相手は疾い。だが、こちらはそれを上回る疾さを求めたりはせず、別のアプローチをする。

「言われた通り、全力で行かせてもらう――」

惟人が選んだのは柔よく剛を制すフェイントで、彼はまず『リュクルゴス』に接近すると、攻撃を受けるぎりぎりの所まで身を晒す。

『――滅せよ』

速度と威力を上乗せしたアポロニアウイングの斬光が、一瞬で惟人を消し飛ばした――筈であったが、直後に一閃したのは惟人の、竜化した白き腕の一撃だった。

「硬そうだが……、この腕なら如何だろう」

白い鱗に包まれた腕が花霞を纏い、幻のうちに獲物を屠る。反撃と回復を同時に行う|花影爪鱗《カエイソウリン》によって、その竜爪が『リュクルゴス』の装甲を易々と切り裂いたばかりか、彼が負ったはずの傷もたちどころに消えた。

「……今だ、存分にやってくれ」

爪先から咲きこぼれる桜の花びらが、血飛沫のように辺りに舞うなかで、惟人は仲間たちに合図を送る。まず動いたのは、詠唱を終えたエアリィだった。

「世界を司る六界の精霊達よ、あたしに力を――」

複合魔力を束ねた斬撃なら、敵の装甲を貫いてダメージを与えられる筈だ。精霊の加護により速度を上げたエアリィが『リュクルゴス』に突進するが、そこでケリュネイアホーンの放電が一帯に襲いかかる。

「――――っ!」

威力は低いと言え、荒れ狂う電撃は次から次へとこちらに向かってきた。防御を意識して衝撃を抑えるものの、このままだと凌ぎきれない。

「皆の者は、誰にも死なせないっ!!」

と、そこでユナが、ドラゴン⭐︎バスターで弾幕を張ってエアリィを援護した。爆風が吹き荒れ、放電の幾つかが相殺されると、そこで更に惟人が前へ出て囮となる。

(速い……見てから動くよりも、予測するしかない)

しかし、守るべきもののため、覚悟を決めた彼は退かなかった。カテドラルの緑にちらりと目を向けて、一帯を襲う放電から避雷針となって仲間を守る。

「これならっ……いっけーーっ!!」

紫電の合間を縫って、エアリィの六芒星精霊収束斬が『リュクルゴス』の装甲を貫いた。それでも、敵には奥の手があったのだ。リュクルゴス・レイ――超大型光線砲による一斉発射が控えていることを察知したユナは、赤い瞳を輝かせて|真竜《トゥルードラゴン》に変身していた。

「全力で来いとあらば、お望み通り見せてあげるよ、ユナの“全力”を……!!」

威容を増した深紅の角に、オレンジ色の翼が大きく広がる。無敵の竜と化したユナの口元から、灼熱の焔がちろちろと覗く。この姿なら、外部からのあらゆる干渉を無効化できる――むしろ敵より先に、こちらが一方的に攻撃して制圧することもできそうだった。

「これから君を完全破壊するのに、1秒もかからないぞッ!」

√EDENに、この世界に生きる皆の為に、自分たちは絶対に負けたりはしない。

だから――勝つ!!

「ユナの全身全霊のドラゴン★ブレスを喰らえーーーッ!!」

一文字・伽藍(|Q《クイックシルバー》・h01774)が内部に突入してほどなく、光の翼を広げた『リュクルゴス』が、緑の切れ間から降下をしてきた。

「出~たよスパロボ。デカくてホント厄介……」

思わず独りごち、首の包帯を手でなぞる。返事をするものは周りにいない筈だったが、そこで近くの茂みががさがさと揺れて、猫の尾が覗く。

「嗚呼、本当に無粋だね。景観を乱す機械共にはご退場願うよ」

大きく伸びをするようにして姿を現わしたのは、錦山・誉(化猫・h00279)だった。|緑溢れる《ぐりーなりぃの》カテドラルで森林浴をしていた――訳ではなく、変化の術でこっそり移動をしていたのだろう。敵地で偶然出会った√能力者に向かって、伽藍は砕けた感じで挨拶をする。

「オッ、お仲間じゃーん。元気~?」

「え? あれ!? お、わ、が、ガランちゃ……んんっ、」

と――そこで、相手の声に聞き覚えがあることに気づいた誉の様子がおかしくなった。まさか、お気に入りのチャンネルを配信している「推し」が目の前にいるのでは――突然の事態に彼女は、面布を逆さまにつけようとしたりして挙動不審になっていたが、ややあって落ち着きを取りもどしたらしく、「こほん」と咳払いをした。

「……んん、伽藍のお嬢さんだね」

「でっす。んでお姉さん、スパロボ相手に火力自信あったりする?」

ちなみに、和やかな会話を交わしつつも、ふたりはカテドラルの大庭園を飛んだり駆け回ったりして、敵の斬光飛翔翼から懸命に逃れていたりする。

「アタシそこんとこ自信なくてさ~。……速さはイケてると思うんだけど」

そうしている間にも、エネルギーフィールドに包まれた『リュクルゴス』が、ふたり目掛けて突っ込んできた。分断を狙っているのかも知れない。敵のほうにちらりと目を向けると、伽藍は小声でささっと作戦を誉に伝えた。

「そこで提案なんだけども、……アイツの顔んとこブンブン飛び回って引き付けとくから、その隙に良い感じにぶっ飛ばしてくれたりしない?」

「――ふむ、ぶっ飛ばせば良いんだね?」

全てを貫く光が迫る。その瞬間、ふたりは弾かれたように、別々の方向に飛び退いていた。色鮮やかな小袖をなびかせた誉の姿が、煙に包まれると同時に小さな蜂へと変わる。そのまま周囲の緑に紛れて見えなくなったところで、伽藍が敵に向き直った。

「それでは参りまーす、【|残機バグ《ゾンビアタック》】!」

そう宣言し、白い髪を一振りさせると、護霊がその身に宿って少女の四肢が銀光と化した。質量を持った光は、空間の引き寄せさえも可能とする。その能力の応用で一気に『リュクルゴス』との距離を詰めた伽藍は、その勢いのまま顔面近くを飛び回って敵を煽り始める。あのガランちゃんに罵られるなんてどんなご褒美――なんて、誉が思ったかどうかは定かでないが、スーパーロボットの巨体の前でうろちょろされるのは、かなり鬱陶しいに違いなかった。

「オラオラぁ、目ン玉に釘とかどーよ!?」

ポルターガイストで半ダースくらいの金釘を投擲し、カメラやセンサー類をちょい痛めつけてやれたら、なんて思いつつ。そこで羽虫を払うように『リュクルゴス』の翼が横薙ぎに振るわれると、伽藍はすれすれで回避する。

「お姉さんよろしく――!!」

「あい分かった。……任せな!」

――体勢を崩した『リュクルゴス』の、その遥か頭上には誉がいた。

瞬時に頭部の脆い箇所へ当たりをつけると、彼女は小さな蜂から頑丈な地蔵に変身して――そのまま錐揉みで回転し、重力も乗せて巨大な金色の角をへし折りにかかった。

『な、っ―――!?』

「ダハハハハお姉さんスゲー!! スパロボ角折れてんじゃんウケる!」

驚愕の声と同時、角のひとつが粉々に砕けて緑の大聖堂に舞う。伽藍の笑い声が、きらきらとした輝きに混じって辺りに響いた。

「そんならあれは、アタシの武器だな」

ガッツポーズの代わりに手でハートの形を作りながらも、伽藍は折れた角の欠片をポルターガイストで引き寄せると、『リュクルゴス』目掛けて一気に放った。

「アンタの立派な角、ド真ん中にぶち込んでやる――!」

――鋼鉄を溶解させる灼熱のブレスに、一点を穿つ狙い澄ました攻撃。

仲間たちによって『リュクルゴス』はかなりの損傷を受けていたが、ある程度の自己修復機能があるのだろうか。白い機体の威容は相変わらずで、逝名井・大洋(TRIGGER CHAMPLOO・h01867)たちの方へ向かってくる。

「なんか、やけに神々しいカンジのロボきたぁ!」

「先程の敵とは異なり、知性――と言うか、会話が出来るようですね」

白い歯を見せて双銃を抜く彼の隣で、道明・玻縷霞(黒狗・h01642)が表情を変えずに眼鏡に手を掛けた。きっちりと整えた黒髪が、風でかすかに揺れる。

尤もあちらは、言葉は不要とばかりに向かってきているし、自分たちも何かを論じるつもりはない。倒さなければ今後の脅威になる、それだけが分かっていれば十分だった。

「元より……強大な敵を逃すつもりはありません」

「……あはぁ、カッコいいねぇ! 信仰したいヤツの気持ちも判るけど、」

青の瞳に静かな闘志を宿し、玻縷霞が両脚に力を籠めたところで、からからと大洋が笑い声を響かせる。そのまま何気ない仕草で、敵に二丁拳銃を向け――、

「生憎、ボクの推し神様はルカさんだけなんで!」

――迫る機体の動作を阻害しようと、素早く霊能震動弾を放った。

霊気の尾を引く弾道が見えたのは、一瞬のこと。着弾率の高い震動弾が『リュクルゴス』の胴体近くで炸裂すると、その周りで局地地震が発生して、膨大な負荷が機体を襲う。

「ルカさん! ……今のうちに!」

「――――、ええ」

恐らくは、制御系統にも影響が出たのだろう。態勢を崩した『リュクルゴス』がリカバリに追われている中、玻縷霞が動いた。敵への接近は、相棒の援護のお陰で苦労せずに済みそうだった。彼の告白については、まぁいつものことなので軽く流しておく。

(……そろそろ、光線砲の召喚が来ますか)

周囲の空気の微妙な変化を、そこで嗅ぎ取った玻縷霞が方向を変えた。『リュクルゴス』の目が不気味に光る。思ったより立ち直りが早かったが、後方では大洋がこちらへ向かいながら援護射撃を行ってくれていた。

――立て続けに、光が弾ける。超大型光線砲の召喚が開始されたのだ。直撃を受ければただでは済まないだろうが、その分向こうの命中率と機動力は低下する。

(その隙を突けば――)

狙いは、玻縷霞のほうか。此方を狙う光線砲のひとつに目をつけた彼は、己の全身を凶器に変えて、接近と同時に神速の勢いで拳を叩きつけた。

「……暴力も使いよう、ですよ」

流れるような動きで、同じ箇所に続けて足技を喰らわせる。そのまま武器落としの要領で砲門を使い物にならなくさせると、彼はすぐに別の光線砲の破壊に移る。

低下した『リュクルゴス』の機動力も、鈍重と言えるほどではない筈だが、玻縷霞と大洋のふたりを相手にするのでは、分が悪いと言わざるを得ない。

「如何に威力が高くとも、当たらなければ意味は無いのですからね」

「遅過ぎ。――人間舐めてるっしょ?」

最後の超大型光線砲をお釈迦にして、ふたりは『リュクルゴス』本体に向き直る。

あとは|霊震《サイコクエイク》と|複合戦闘術《マーシャルアーツ》のコンボで、限界まで揺さぶって攻撃を与えるつもりだった。

「終わったら皆さんと記念撮影ですからね、ルカさん」

カテドラルへ突入する前、仲間たちと交わした約束を、大洋は口にする。

確かに、現場の確認も兼ねて記録は残しておいた方がいいだろう。陰陽のマークが刻印されたタイピンに軽く手で触れると、そっと玻縷霞は頷いた。

「……そうですね。此処で終わるつもりもありませんからね」

「はい! だから絶対……無事に生きて帰りましょ!」

目的地である『カテドラル・グロンバイン』へ、七豹・斗碧(白翔テイルアンシア・h00481)は頼れる幼なじみと一緒に、勇敢な足どりで踏みこんでいく。途端に、穏やかな風が少女の白い髪を揺らした。「機械工場」には似つかわしくない「緑」が辺り一帯を覆っていて、斗碧はぐるりと視線を巡らせると、思わずといった調子で呟いた。

「ここは……普通に緑があるんだね」

|天蓋大聖堂《カテドラル》の名もあって薄暗い建造物のイメージがあったが、人工の照明も空調も、自然の環境をそっくり再現しているようだった。建物の内部とは思えない光景に、御兎丸・絶兎(碧雷ジャックラビット・h00199)も珍しそうにきょろきょろしていたが、やがて近くに伸びていた葉をつまむと、興味深そうに声をあげた。

「おっ、今度は本物の花とか草っぽいな?」

「なんだかきれいな公園みたいで、居心地良さそうだけど……」

思っていた場所と違うのはもちろんだが、『オクシモロンの樹海』に似た違和感を斗碧は抱いたのだ。自然豊かなのに、整然とし過ぎているというか。

「そうだな。トアの言うとおり、さっきまでとは全然ちがう! ……けど静かだな、動物とか虫の声がしなくて、オレさまはちょっとさみしいぞ!」

「あ――それだよ、ゼット!」

何気ない絶兎の呟きに、斗碧が瞳を大きくして頷いた。違和感の正体はそれだ。

鳥の囀りも、木々の間を駆ける動物たちも。花に誘われる昆虫や蝶の姿も見えないし、小さな羽虫が飛んできたりもしない。生命の気配がない自然――ここは間違いなく、戦闘機械群によって造られた建造物なのだ。

「なんでだろ……あっ、もしかして、」

首を傾げる絶兎の口元が、そこで何かを思いついたような楽しそうな笑みに変わる。

上空からやって来る敵機に気づいたのだ。白い翼と黄金の角を持つ、巨大なスーパーロボット『リュクルゴス』、その神々しさすら感じる機体を見上げつつ、兎の少年は軽く屈伸をして戦闘の準備にかかる。

「勝ったら教えてくれるかな? ――ズルとかイジワルしなさそーだしな、アイツ!」

「一体どんな敵が待ってるのかと思ったけど、すごいなあ。おっきいし、それにキレイ。……でも、すっごい危なそうなのも分かるよ」

一方で斗碧のほうも、古びた魔術書を取り出すとぱらぱらと頁を捲り始めた。

さて、今回はどんな御伽を語るとしようか――その前に、相棒に声を掛けておこう。それは世界を蝕み、書き換える『|蝕式《イクリプス》』ではなく、少女のささやかな『おまじない』のようなものだった。

「あとちょっとがんばろう。……私達ならできるもん、行こう、ゼット!」

「おう! オレさまどかーんとド派手に登場だーっ!」

そんな励ましの声を背に、絶兎が青い雷の迸りを纏って戦場に躍り出た。

ばりばりのびりびりで逆立った髪をなびかせると、まずは飛翔翼で自在に舞う『リュクルゴス』に近づくため、迅雷のごとくスピードを上げて突進する。

(ふつーに距離詰めても逃げられちゃうかも……けどっ!)

彼の見立てでは、『リュクルゴス』は遠距離型だ。おそらく距離を取り、一方的にこちらを制圧してくるはず。おまけに、エネルギーフィールドを纏った敵の移動速度は3倍――が、颯爽と登場をした絶兎だって、|ステータス上昇《バフ》はばっちりだった。

「まずは動き続けて、躱すことに集中だな!」

敵に真っ直ぐ向かっていく、その直後に素早く方向転換して、飛んできた電撃をひらりと避ける。やはり斬光飛翔翼の他に、放射角の攻撃まで飛んできていた。敵が強力な分、放電の範囲も広いため、緑溢れるカテドラルのあちこちで閃光と轟音が轟く。

「……とにかく、当たらないようにしないと」

一方で斗碧は、木々の陰に隠れながら反撃のチャンスを窺っていた。絶兎が目立ってくれたおかげで、放電の大半は彼に向けられていた。身を潜めている間も、辺りで立て続けに電光が弾けて視界が真っ白になる。

絶兎は大丈夫だろうか――そう思った瞬間、斗碧の近くの柱に雷が落ちた。

「―――!」

直撃を受けたらしく、巨大な列柱のひとつが根元から崩れ落ちていく。この場が破壊されていくのに少し勿体ない気持ちがこみ上げてきたが、好機と見た斗碧が動いた。

「今は、倒す事に集中しなきゃ……さあ、おいで金魚幽霊」

御伽語りの力によって、現れたのは巨大なランチュウだ。少女の周囲をゆらゆらと泳ぎ回る人間大の金魚は、尾びれをひと振りすると念動力を発動させた。

「あいつに、痛いの一撃ぶつけちゃえ!」

「周辺にある、最も殺傷力の高い物体」――折れた巨大な柱が浮き上がり、一直線に『リュクルゴス』に向かっていく。直後に鈍い音がして、ばらばらと破片が辺りに降り注いだ。ぶつかってダメージを与えただけではない。呪いが発動して『リュクルゴス』の機体の一部が、金魚の姿に変わったのだ。

「あっ、バランス崩した。……落っこちてくるかも!」

飛翔翼の一部が金魚の尾びれのようになったことで、回避性能に狂いが生じたらしい。がくんと機体が傾き、何とか水平に立て直そうと『リュクルゴス』が動くが、その隙を斗碧は逃さなかった。ありったけの魔力を注いで、続いての召喚に移る。

「落ちる、そう――星」

雨のように降り注ぐ、赤黒い星の礫はアマツミカボシ。その襲いかかる星の雨を、『リュクルゴス』は避けながら突っ込んでくるはずだと絶兎は読んだ。

なら、こちらが狙うのはカウンター。今度は碧い雷の魔力を纏って、少年が大きく深呼吸をする。大丈夫、斗碧の流星はこちらの味方だ――当たらない!

「さあゼット、思いっきりやっちゃって!」

流星群を突っ切って、アポロニアウイングの残光が迫る。その瞬間、

「――オレさまの方が、オマエより速いっ!」

空間跳躍をした絶兎は『リュクルゴス』の懐に飛び込んでいた。敵の攻撃が空振りに終わったところで、すかさず繰り出すのは超導雷キック――、

「……ラビットクライマックスだーっ!!」

敵地に突入したエレノール・ムーンレイカー(怯懦の|精霊銃士《エレメンタルガンナー》・h05517)が、花と緑のアーチを突っ切っていく。

記憶に残る森とは違う、造り物めいた自然の中を、彼女は躊躇うことなく進んでいく。生物のざわめきも、吐息の気配すら感じられなかった。不自然な自然――|撞着語法《オクシモロン》の樹海を未だ彷徨っているような感覚に、エレノールは注意を怠ることなく、いつでも戦闘に入れるように準備を整える。

――その時はすぐにやって来た。上空から姿を現わした『リュクルゴス』が、ゆっくりと白翼を広げながら黄金の角に雷光を纏い始めたのだ。

「……成程。流石は派閥の王、圧倒的な力と威容を感じます」

白銀の装甲は、今やあちこちが破損して歪み、角の一部も欠けているようだったが、それでも『王』としての威厳は失われていない、とエレノールは感じた。

彼はスーパーロボットに進化することで、『|完全機械《インテグラル・アニムス》』への到達を目指している。一騎当千のワンオフ機というのであれば、軍事的には時代錯誤の産物だが、敵は神話の巨人のような、圧倒的な存在に立ち返ろうとしているのかも知れない。

(しかし、何であれ――)

人類の反撃は開始された。自分たちは、ここで退くわけにはいかないのだ。この作戦の成功の為に全力で行かせてもらう、とエレノールは決意を露わにした。

(どこまでわたしの力が通用するかはわかりませんが、とにかくやってみましょう)

ひとの身で神に挑むとすれば、どうするか。わずかに逡巡した彼女だったが、すぐに結論を下す。やはり敵の攻撃を掻い潜りながら、隙を探すしかないだろう。

「――行きます」

幻影のケープをひるがえすと、シルフィーブルームを取り出し空へ舞い上がる。

発動させるのは|精霊憑依《ポゼッション》。風の精霊はもちろん、六属性すべての精霊の加護を受けた箒は、直後に矢のような速度で『リュクルゴス』へ向かって突き進んでいた。虹色の光が尾を引いていく。地上の緑が、瞬く間に遠ざかる。

(そろそろ――来ましたね)

箒の柄を握りしめたエレノールは、そのまま姿勢を低くして敵の攻撃に備えた。琥珀色の瞳で前方を睨みつけると、直後に放電が始まった。

退くことはしない。スピードを維持したまま、ぎりぎりのところで電撃をかいくぐり、引き付け、周囲に漂うインビジブルの存在に意識を向ける。

「……そこですねっ!」

近くで立て続けに閃光が弾けたが、エレノールは持ち前の勘で察知して――箒に跨ったまま、螺旋を描くようなバレルロールを決めて回避した。

続く放電よりも疾く、そのまま向きを変えることなく『リュクルゴス』の喉元へ。敵は電撃放射の最中で、すぐには対処できない。そこが狙い目だった。

――敵の背後を漂うインビジブルと、|幻影舞踏《ファントム・ステップ》で一瞬で位置を入れ替える。瞬間、先ほどまでエレノールがいた空間に幻惑の瘴気が吹き荒れた。

「――大いなる精霊たちよ、今こそ我が身に降臨せよ!」

そこで、背後から襲いかかるのは精霊剣ティルフィアの、装甲をぶち抜く渾身の一撃――!

「……|巨人殺し《ジャイアントキリング》、という訳です」

「……さて、気合を入れて頑張りましょうか」

金の瞳をぐるりと巡らせると、水垣・シズク(機々怪々を解く・h00589)は眼鏡を押し上げてそっと呟く。いよいよ敵の本拠地、|天蓋大聖堂《カテドラル》での決戦だ。道中の敵の対処は任せてしまった分、皆の役に立てるように動きたいところだった。

「相手はリュクルゴス……。派閥を跨いだ基地ですから、彼が出てきてもおかしくはないですが、厄介ですね」

今回の『レリギオス・オーラム』とは違う、『リュクルゴス』という派閥の王。

その王自らが、最新鋭の武装でカテドラルの防衛を行っているという現状をどう打破すべきか、とシズクは考える。流行りの戦略が存在して|メタれる《有利になる》のなら良かったが、闘技場での戦いとは勝手が違うし、確実に勝てるという切り札はない。

(――となれば、単純なスペックで時間稼ぎしましょう)

敵機がエネルギーフィールドに包まれているのを確かめると、シズクは決戦型WZを起動させた。続けて|既定要請《プリセットオーダー》によって|自身のAnker《イォド》を召喚――機械と怪異の合一により、機体はたちどころに「|建御雷《タケミカヅチ》」の名を持つ機神へと変わる。

「……イォド、出番ですよ」

端末として動く「使い魔」の少年にひと声かけてから、続けてシズクは眷属の召喚に移る。カテドラル内部は巨大な空間のため、存分に暴れられそうだった。

そう言えば、ここは巨大ロボットの工場なのだ。反響具合を確かめても、建物の中にいる感じが殆どしない。等間隔に並んでいる列柱は、|装飾《オブジェ》というより搬入路の目印なのかもしれない。

「おっと、来ましたか。まずは――」

湧き出るようにして現れた眷属の群れを、シズクは全て|自身のAnker《イォド》に統合させた。そうして力を増幅させた上で、斬機刀を持たせた機神に切り込みを命じる。

やれやれといった顔をした子どもの姿が目に浮かんだ――ような気がしたが、シズクはそれをさらりと流した。直後、|布都御魂《フツノミタマ》の光刃が、アポロニアの斬光と何度もぶつかり合って火花を散らす。どうにか互角の戦いに持ち込めているようだが、シズクの目的は『リュクルゴス』に止めを刺すことではない。

(メインの役割は、ヘイトタンク――敵の注意を引きつけ、皆さんが動きやすいようにすること)

航空母艦用の武装で身を固めた|建御雷《タケミカヅチ》の元へ、ケリュネイアホーンの放電が次々に迫った。認識阻害バリアだけでは凌ぎきれず、防御に集中しながら斬機刀を振るう。実体なき存在すら切り捨てる霊刀が、襲いかかる稲妻を薙ぎ払い、粉々に飛散させて無力化していった。

『――見事!!』

粘り強く戦い続けるシズクの機神を見て、『リュクルゴス』は好敵手と捉えたらしい。放電角の攻撃が勢いを増したが、こちらに気を取られている分、周囲への注意が疎かになっていた。

視界の端に仲間の姿が過ぎる。そちらへ軽く頷いて、シズクは|建御雷《タケミカヅチ》に突撃を命じた。

「WZも怪異もストックはあります、ガンガン使い潰しちゃってください!」

放電に巻き込まれたシールドが破壊されたが、構わず進ませる。そうして敵が隙を見せたら、すかさず皆と一緒に畳み掛けてやる――!

「……ほう」

草花に紛れるようにして、ツェイ・ユン・ルシャーガ(御伽騙・h00224)の緩く編んだ髪がさやさやと揺れる。白群青にゆらめくのは煙り角で、彼の存在そのものが、語る夢想がかたちを成したかのようだった。

「まるで聖域、といったところよの。……|天蓋大聖堂《カテドラル》とは、よく言ったものだ」

今まではがねばかりを見慣れた所為だろうか、周囲の緑がいっそう鮮やかに映る。

かすかな安堵が首をもたげたが、ここで待ち受けるものを思い出したツェイは、ローブの裾を軽く払うと空中を飛んだ。

そのまま、すいと滑るように移動して列柱が並ぶ広場へ。先の仲間たちによって激しい戦いが繰り広げられたのだろう、薙ぎ払われた緑や柱の残骸が目を惹いた。

「こりゃまた、なかなかの大物だな。花と緑に包まれた巣卵を守る、親鳥というわけだ」

その中央では、天國・巽(同族殺し・h02437)がさっそく『リュクルゴス』と向き合っていた。列柱の向こうで静かに佇む敵は、正しく臣下を侍らせた王のようだ。機体のダメージは蓄積していたが、やって来た巽とツェイを、言葉少なに称賛する態度は変わらないようだった。

「こりゃあ、王様直々にお褒めのお言葉をどーも」

「ふむ。礼と義をも重んじておるのなら、敬意を以て応えねばなるまいて」

それぞれに言葉を返しつつ、ふたりは『リュクルゴス』に切り込んでいく。

とん――と虚空を蹴ってまずツェイが飛んだ。その姿が、たちまち霊獣の雷に包まれていく。速度を増し、さらに宙へと駆けのぼりながら、彼は掌中に召喚したか細き雷鎗で『リュクルゴス』に狙いをつける。

「ふふ、……いつも大人しくしておる訳ではないぞ」

その間にも、光に包まれた敵の黄金角からの放電が始まっていた。夥しい数の稲妻が周囲を駆け巡り、ツェイや巽を引き裂こうと何度も咆哮する。神々しさすら感じさせる、その圧倒的な攻撃を前にして、ツェイは『|完全機械《インテグラル・アニムス》』に至ろうとする王へと想いを馳せた。

「……完全なるものへ、か。うつくしい機械もあったものだ」

それは、鯉や蛇が龍に至らんとするかのような、ひたむきで純粋な――ある意味、崇高とも呼べる意志に思えた。此処の主ともなれば、生半可では通じまい。考えを巡らせるツェイがカテドラルの壁を蹴った直後、先ほどまでの場所に雷が落ちた。

「よっ、――と」

立て続けに跳躍を繰り返して、連続で襲い掛かる放電を次々に躱す。最後に雷の槍を一回転させて攻撃を受け流したところで、巽が意味ありげに唇を動かしたのが見えた。

「成程、龍に至らんとするものが、此処にも居た――と」

「――帰神法、応龍」

腰の大太刀に手を添えた青年の、白く長い髪が風に揺れる。朱塗りの鞘が目を惹く龍牙刀――朱引を素早く抜き放って、彼が執り行うのは神降ろしの儀式だった。

それを“神憑り”と云う。己が真体、太古の神霊へのチャンネルを開き、そこから流れ込む膨大な力の一部を左腕に降ろすのだ。

膨れ上がった光が、陽炎のように揺らめいた。オーラで創られた巨大な龍腕が、そこで咆哮するかのように大きく震える。そうして懐かしそうに目を細めた巽は、丸眼鏡を外すと、普段とは少し違う声音で吐き捨てた。

「|我《オレ》も少しばかり本気を出すとしよう。力比べだ」

牙を剥き、緑青の鱗が煌めく両手に二刀を握り――一気に翔ぶ。

嘗ての感覚を手繰り寄せながら、龍の本性を解放した巽は『リュクルゴス』の元へ張りつくと、そのまま霊剣抜刀での切り合いに持ち込んでいった。

「空中戦は、上をとった者が勝つ――」

装甲をすり抜ける|天地《あめつち》の刃を、頭上から振り下ろした直後に急旋回して、距離を取る。大破した機体を傾かせる『リュクルゴス』が、超大型光線砲の召喚に取り掛かったのが分かったが、巽は悠然と右掌を前に出して身構えた。

|合気《アイキ》。触れた√能力を無効化させる、究極の崩しだ。

直後、彼目掛けてリュクルゴス・レイが一斉に発射されたが、その突き出した右掌に触れた瞬間、無数の光は幻のように掻き消えた。

「――お主、此処の兵にとっては、良き将であったのだろうなあ」

決死の攻撃が不発に終わった『リュクルゴス』の元へ、そこで距離を詰めるのはツェイだ。ノイズの走るカメラアイを光らせて、敵は迎撃に移ろうとするものの、ケリュネイアホーンの放電のほとんどは見切られていた。

(…………廻り廻りて、)

それでも黄金の角にエネルギーを収束させていく『リュクルゴス』に、ツェイは最後のひと跳びをしようとして、そこで一瞬迷ったように動きを止めた。

(遊べ)

絶好の機会が巡ってきた――そう思わせておいて、向こうが狙いを定めた瞬間を待って、|咒戯廻天《リンテン》での入れ替わりを発動させる。周囲のインビジブルと位置を入れ替え、次にツェイが姿を現わしたのは『リュクルゴス』の巨体の上だった。

「地に落ちよ、王」

炎の結界が弾けるなかで、狙うのは頸部。

頭部と胴体――その装甲の繋ぎ目に、彼は針の如き雷鎗を突き刺し、機械たちの王を貫き断たんと力を籠めた。機体のあちこちで爆発が起きていく。

「王としての矜持は認めるが――どうあがこうが、貴様ら機械兵団は不法占領の盗人ぞ。はよ往ね」

そこで介錯をするとばかりに、巽の霊刀が大きくひるがえった。『リュクルゴス』の頭部が吹き飛ばされる。カメラアイが光を失い、直後に大きな爆炎が上がった。

炎に包まれていく|天蓋大聖堂《カテドラル》を見つめながら、ふとツェイは思う。

如何に栄えたとて、止まってしまえば其れ迄だ。彼の王は、どこかへ辿り着こうとして叶わなかったようだが、それでもまだ歩みを続けるのだろうか。

『カテドラル・グロンバイン』、機械たちの生まれるはずだった場所。今は破壊され焼け落ちても、ここも何時しか樹木に飲まれよう。

「……墓標らしく、のう」

そんなしんみりとした余韻に浸りつつ、気を取り直した巽がスマホを起動させた。

討伐の記念に、仲間たちで写真を撮ろうと決めていたのだ。皆を手招きして緑の残る安全な場所に移動すると、さっそくカメラの設定を行う。

「ほい、タイマーかけるぞー? 10、9、8……」

思い思いのポーズをとる仲間たちに混じりながら、どんな表情をしようかと考える。長き時を生きる彼の、一瞬を切り取った思い出になるのだ。

そう、この夏の日をいつか、自分たちは思い出す。

顔を上げた巽の目の前で、スマホのシャッター音が軽快に響いた。

――――パシャッ。